-

毛南族肥套 编辑

毛南族肥套,广西壮族自治区环江毛南族自治县的民俗活动,是国家级非物质文化遗产之一。

“肥套”是毛南族还愿等活动的总称,盛行于明清之际,初为毛南族借助傩祭祀天地自然万物的仪式,在传承过程中融合毛南族口头文学、山歌、戏剧、舞蹈、音乐、打击乐等艺术元素成为内容丰富的民俗活动。毛南族肥套种类繁多,内容丰富,其主要表现形式有傩歌、傩舞、傩戏、傩乐、傩故事(口头传说)、傩面具雕刻几大类。

2006年5月20日,广西壮族自治区环江毛南族自治县申报的毛南族肥套经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。遗产编号:Ⅹ-17。

中文名:毛南族肥套

非遗级别:国家级

遗产编号:Ⅹ-12

申报地区:广西壮族自治区环江毛南族自治县

批准时间:2006年5月20日

遗产类别:民俗

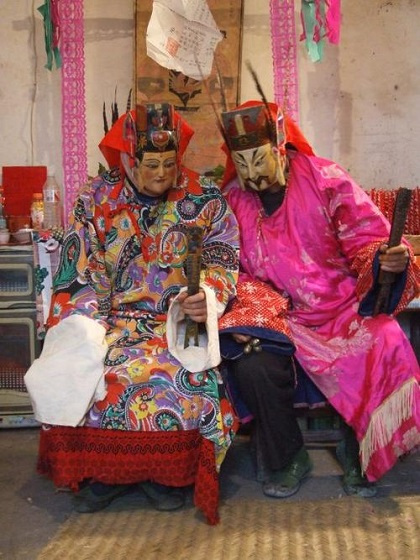

傩面具

傩面具

傩舞

傩舞

毛南族“肥套”仪式十分隆重,需要摆设各种“供桌”,搭神坛,在神坛上“安楼”、挂神像。仪式活动都是由一个师公班主持进行,师公们手持刀、剑、铜铃等法器,头戴木制面具,身着古装戏服,口念经文巫语,唱傩神歌,跳傩神舞轮番扮演36路神灵,进行“请神”仪式。整个过程由主唱师公念咒语、唱神书主持引导,主唱师公念请哪位神时,即由别的师公戴上该神的木面具,按一定的程序表演舞蹈。表演由一帮专业的神职人员主持,整体结构是由十五个舞蹈组成,内容非常丰富,他们表演登梯、超度、架桥、拣花、送花、坐殿等舞蹈。

毛南族肥套

毛南族肥套

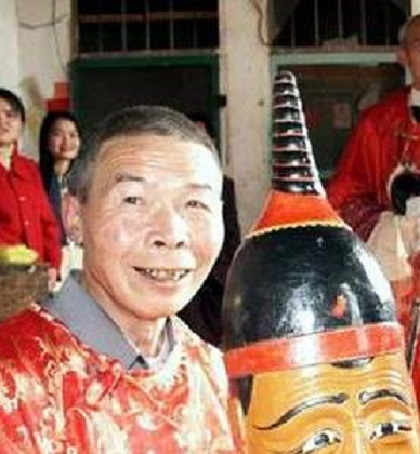

木面具是“肥套”的主要道具之一,有万岁娘娘、鲁仙雷王等36面面具,根据毛南族诸神的司职身份和性格特点雕刻而成,分善、恶、贵、贱四大类型,形象生动逼真,造型奇异,形态传神。面具须选用特定木材,历经手锯、砍切、刮刨、笔绘、初雕、细刻、打磨、上色等10余道工序方能制成,工艺复杂,技术精细。

毛南族肥套

毛南族肥套

传承价值

毛南族肥套的形成、发展、演变对认识毛南族历史有重要参考价值。其傩文化以歌、舞、乐、戏等多种形式表现,可以看到毛南族文化与汉族文化融合与嬗变的印记。

传承状况

由于社会发展和人们价值观念的变化,毛南族肥套处于濒危状态,亟需采取有效措施加以保护,使其发挥保持民族文化独特性和维护文化多样性的应有作用。

传承人物

谭三岗

谭三岗

保护措施

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心获得“毛南族肥套”项目保护单位资格。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,“毛南族肥套”项目保护单位环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心评估合格。

重要活动

2010年5月毛南族肥套入选《上海世博会广西活动周文艺演出安排》,参加8月2日开幕的上海世博会广西活动周文艺演出。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。