-

楹联习俗 编辑

楹联习俗,中国民间传统习俗,国家级非物质文化遗产之一。

楹联,俗称“对子” ,通称“偶语”“俪辞”“联语”“对联” 。它言简意深,对仗工整,平仄协调,是一字一音的汉语语言独特的艺术形式。楹联的种类约分为春联、喜联、寿联、挽联、装饰联、行业联、交际联和杂联(包括谐趣联)等 。

2006年5月20日,中国楹联学会申报的楹联习俗经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,非遗编号Ⅹ—62 。

中文名:楹联习俗

批准时间:2006年5月20日

遗产编号:Ⅹ—62

非遗类型:民俗

非遗级别:国家级

申报单位:中国楹联学会

周代,有了用桃木来镇鬼驱邪的风俗。

先秦文学著作中,对偶手法运用还不算普遍。

两汉时期,一种叫做“赋”的半诗半文的文学形式发股起来。这种文体讲究文采和韵律,兼具诗歌与散文的特点,在汉代颇为盛行,以致形成了一种特定的文体。在赋体作品中,对偶的修辞手法得到了广泛、自觉的运用 。

秦汉以前,中国民间每逢过年,有在大门的左右悬挂桃符的习俗。桃符是用桃木做的两块大板,上面分别书写传说中的降鬼大神“神荼”和“郁垒”的名字,用以驱鬼压邪 。这两块桃木板名词对名词;右边“垒”字是仄声,左边“荼”字是平声,正好和对联的读法、写法一样,即桃符就是最早的“春联 ”。

西晋时期(290年左右),出现合律讲究的对句,可视为其形成的重要标志。

五代,人们才开始把联语题在桃木板上代替了降鬼大神的名字 。

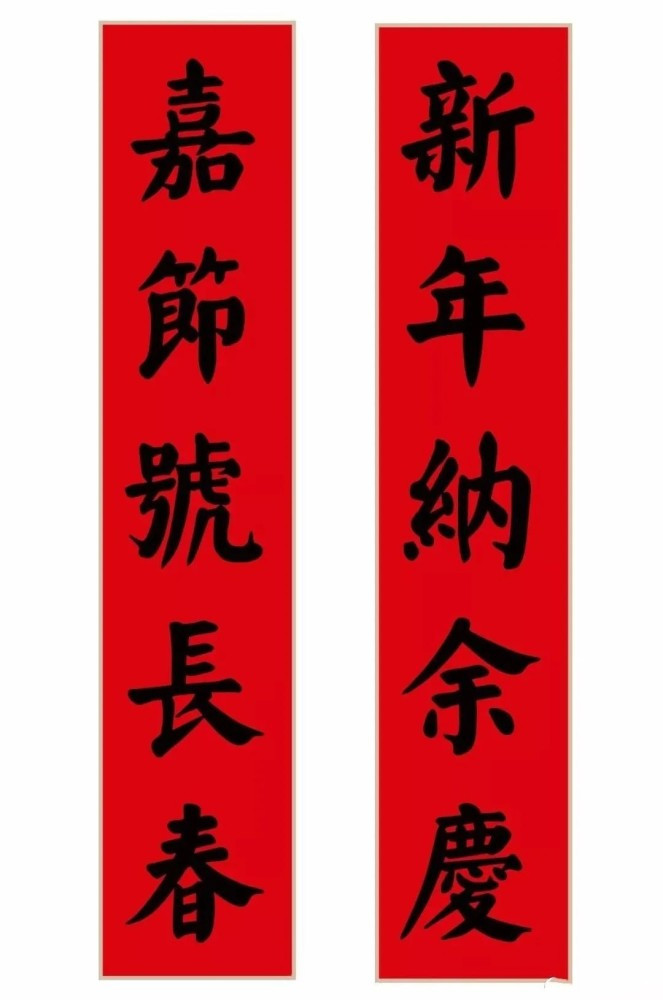

乾德二年(964年),后蜀之主孟昶在除夕题于卧室门上的对联“新年纳余庆,嘉节号长春”。两句对偶工整、含义明确,而且首尾二字连起来便是“新春”,很适应春节的气氛。又由于次年正月(964年)后蜀被灭亡,宋朝派吕余庆任成都知府,宋太祖赵匡胤的诞生日又称为长春,这与孟昶联中的“纳余庆”“号长春”的奇异巧合,被世人视为“卜语”、“预言”。因为被认为是中国最早的一幅春联 。

宋代,民间新年悬挂春联已经相当普遍,所以王安石的《元日》诗中写的“千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符”,就是当时春联盛况的真实写照。由于春联的出现和桃符有着密切的关系,所以古人又称春联为“桃符 ”。

元代,由于种种原因,对联较之宋代有些冷落,流传下来的也不多。但在元杂剧中却出现了对联的形式,在每剧的收场时,常常用对对子的形式点出题目和正名。

明代,明太祖朱元璋提倡对联。他在金陵(今南京)定都以后,命令大臣、官员和一般老百姓家除夕前都必须书写一幅对联贴在门上,他亲自穿便装出巡,挨门挨户观赏取乐。当时的文人也把题联作对当成文雅的乐事,写春联便成为一时的社会风尚 。

清乾隆、嘉庆、道光三朝,对联犹如盛唐的律诗一样兴盛,出现了不少脍炙人口的名联佳对 。

辛亥革命前后,一方面中国数千年帝制被推翻,另外一方面反封建斗争继续进行,而在此过程中,对联也起到了良好的舆论宣传与批判封建统治的积极作用。如革命人士刘师亮等就写过不少讽刺批判封建统治和社会弊端的对联,如:“自古未闻屎有税,而今只剩屁无捐”。其语言幽默辛辣令人喷饭,又一针见血,对社会统治腐败、民不聊生的丑恶现实做了无情批判 。

革命胜利后,中华人民共和国的成立,使对联这一古老的传统艺术,更直接地掌握到了广大劳动人民的手中,焕发出青春的异彩。人们用它歌颂党的领导,表现美好生活,反映时代风貌,寄托革命情怀。从抗美援朝到土地改革,从农业互助组到人民公社,从大跃进到十年“文革”,对联这一艺术形式无不打上了时代的印记 。

随着世界各国文化交流的发展,对联传入越南、朝鲜、日本、新加坡等国,并保留着贴对联的风俗 。

新年纳余庆,嘉节号长春

新年纳余庆,嘉节号长春

楹联类型

楹联应用广泛,除名胜宫殿、亭台楼阁、厅堂书屋悬挂外,还广泛应用于节庆、题赠、祝贺、哀挽、陵墓等场合。依据功用之不同,对联可以分为春联、楹联、婚联、挽联、寿联、交际联、行业联、装饰联、风景名胜联、自题联、技巧联、杂联(包括谐趣联)等 。

春联:以除旧迎新、言明志向、充满豪情,展望未来为主要内容,专门在元旦,春节时粘贴的对联,因时效性较强,人们就称为春联。如“一元复始,万象更新”。

楹联:为了表达某种愿望或满足装饰需要,过去常在宫廷、府宅、庙宇、园林的楹柱之上,或用木板刻制,或在壁石上雕琢的联语,统称为楹联。如杭州岳庙上的楹联:“观瞻气象耀民魂,喜今朝祠宇,重开老柏,千寻抬头望收拾山河酬壮志,看此日神州,奋起新程,万里驾长车”。

婚联:专门在举行结婚仪式那天选用或编写的能够表达热烈气氛的对联。如“巧借花容添月色,欣逢秋夜作春宵”。

挽联:为了评价先人的生平业绩,抒发后人诚挚的怀念之情,在追悼会或纪念会上所用的对联。如悼念周恩来的挽联“心血劳干,革命事业似巍巍泰山震环宇,骨灰撒遍,总理恩情如滴滴雨露润人心”。

寿联:当老人喜过生日,子女为了表达对长辈的祝福之情,常以延年益寿、福满家门为主要内容,精心书写一些吉祥的词语,或贴在门上,或挂在厅堂,这样的对联就叫寿联。如“福如东海阔,寿比南山高”。

行业联:明清商业和手工业的发展,客观上增加了对联的需求,对联也开始与行业发展紧密结合在一起,成为充当行业门面,出现了行业联。酒业的:“千载龙潭蒸琥珀,深宵牛渚下丝纶。”再如豆腐店佳联:“瓦缶澄来银有影,金刀割处玉无痕 。”

|

|

|

|

|

|

字数结构

楹联以“副”为量词,一般以两行文句为一副 ,有时文字长短不一,短的仅一、两个字,长的可达几百字。对联形式多样,有正对、反对、流水对、联球对、集句对等 。并列竖排展示,自上而下读,先右后左,右为上联,左为下联 。

楹联属格律文学,有种种讲究。

一要字数相等,断句一致。除有意空出某字的位置以达到某种效果外,上下联字数必须相同,不多不少。

二要平仄相合,音调和谐。传统习惯是“仄起平落”,即上联末句尾字用仄声,下联末句尾字用平声。

三要词性相对,位置相同。-般称为“虚对虚,实对实”,就是名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,数量词对数量词,副词对副词,而且相对的词必须在相同的位置上。

四要内容相关,上下衔接。上下联的含义必须相互衔接,但又不能重复 。

其中尤以声律的平仄与词性的对仗最为关键 。

楹联也有禁忌。

忌合掌。所谓合掌,即指上下联的意思完全相同。

忌同声收尾。对联的规则是不管短联还是长联,不管多少个分句,都要求上联末尾字为仄、下联末尾字为平声,即上仄下平。

忌同声落脚。同声落脚,是指上下联每条有两个以上分句时,每个分句最后一个字不能同声。

忌不规则的重复字。有规则的重字是楹联创作中很好的修辞技法。但上下联无规则的重字却是诗、联创作的大忌。词曲可以不避重字,但楹联就一定要避免不规则的重字。

忌上强下弱。对仗中词语的分量,上下联应在气势中相互匹配、旗鼓相当。否则容易出现上强下弱的现象,就是“虎头蛇尾”,这也是楹联创作中一忌 。

平仄声律

平仄是汉语声调的特点,通常把高低长短的声调,分为平声和仄声两类。古汉语中平声为平调,上声、去声、入声均为仄调。现代汉语中阴平(即第一声)和阳平(即第二声)属于平声,上声(即第三声)和去声(即第四声)属于仄声。平仄声在一句或一联中构成相互交替的节奏,这就是声律。在诗、词、曲、联中,这种声调的组合关系就被称为平仄。

协调文字的平仄,即按规定将平声字和仄声字放在适当的位置上,这是对联的一个重要特点,是衡量对联工与不工的音韵标准。

楹联主要有以下几种平仄写作。

类型 | 示例 |

|---|---|

平起 | 平平平仄仄(五言联) 平平仄仄平平仄(七言联) |

仄起 | 仄仄平平仄(五言联) 仄仄平平平仄仄(七言联) |

平收 | 平平仄仄平(五言联) 仄仄仄平平(五言联) 仄仄平平仄仄平(七言联) 平平仄仄仄平平(七言联) |

仄收 | 仄仄平平仄(五言联) 平平平仄仄(五言联) 平平仄仄平平仄(七言联) 仄仄平平平仄仄(七言联) |

平仄联型 | |

四言联型 | 平平仄仄,仄仄平平 仄平平仄,平仄仄平 |

五言联型 | 仄仄平平仄,平平仄仄平 平平平仄仄,仄仄仄平平 |

六言联型 | 仄仄平平仄仄,平平仄仄平平 平仄仄平平仄,仄平平仄仄平 |

七言联型 | 平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平 仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平 |

其他类型 | |

拗句 | 平仄失调的句子。为了调整拗句的平仄,使之相谐而进行的补救,称之为拗救。一般方法是:上句在什么位置拗,下句在什么位置救;本句拗,本句救;前字拗,隔字救 。 |

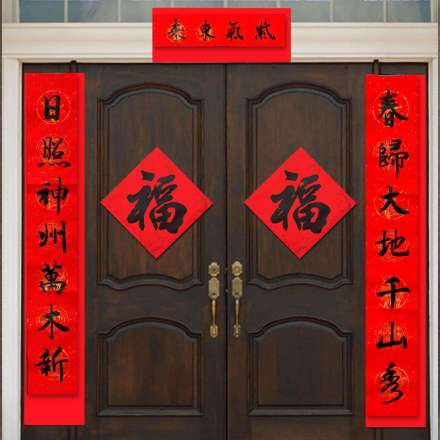

悬挂张贴

首先分辨清楚上联和下联,通过上、下联最后一个字来判断。最后一字如果是仄声的,就是上联,如果是平声的,就是下联。按照对联的贴法,上联应该贴在右边,下联应该贴在左边。如果你不懂平仄,那就必须问懂平仄的人了(如果是购买的印刷品,可问卖家;如果是请人撰写的,则可问书写对联的书法家)。

其次,分清了上下联后,需要分清左右。一般而言,面对贴对联的地方,如大、小门或厅墙、柱子,右边贴上联,左边贴下联。这是因为中国古代图书为竖排版,都是按照由右至左的顺序来阅读的。

第三,如何书写、张贴横批也很重要。横批有两个字、三个字、四个字的,按传统习惯,其书写和阅读顺序也是由右至左。现在书籍都是横排,从左至右书写和阅读的,因此也有很多横批由左往右书写,这种横批如果不与对联配套使用而单独张贴时是可以的(如贴在窗户顶上);如果横批是与对联相配套贴在门口或厅堂,那就必须由右至左书写。要是对联自右往左读,横批由左至右写,那就显得不伦不类了 。

传承价值

楹联习俗作为一种兼容民俗性、文学性和艺术性的独特文学艺术,对社会产生了不容忽视的作用和深远影响,主要表现在以下方面:

教育文化作用:封建时代的启蒙教育非常注重对仗和对句的锤炼,例如启蒙通用教材《训蒙骈句》、《笠翁对韵》等都是以对仗句式编写的,私塾教育中对课更是当时的基础必修课,以此来锻炼思维、增加知识等。对句作为对联的重要源流和分支,它的流行、发展与积累都必将推动对联的发展和出现 。写春联、贴春联作为春节中必不可少的活动,在辞旧迎新、祈愿吉祥的意义背后,更通过楹联普及词义词性、平仄节律、形式句法等方面的知识,树立文化常识,培养语言习惯。寄情表意、习文明理,实乃一举多得、润物无声 。

社会交际作用:社会交际方面,对句经常作为文人仕宦的社交聚会的游戏方法和娱乐手段,既起了一定的交际作用,又能锻炼才智,提高修养,在这方面出现了很多广为传诵的对句 。

调节民众精神生活作用:联语的流行和繁盛,一方面深深烙印了中国的民俗文化,记载了时代历史特征,成为丰富和反映各地、各时民俗风情的生动材料;另一方面它的简单、通俗性,也成为广大民众表达自身思想感情和对生活的愿望,以及社会的评价态度等方面的有力手段 。

宣传、斗争、广告的作用:封建统治阶层往往把对联作为歌功颂德、粉饰太平的社会装饰。例如朱元璋定都南京以后以行政命令的形式要求南京城每家每户春节都必须张贴对联以示吉庆。而明清两代中后期社会腐败,朝政不举,民生多艰,内忧外患,在这样的社会历史背景下,对联作为统治者在吉庆节日装点门面,掩饰丑恶的作用更加明显 。

弘扬中华民族文化作用:楹联习俗在华人乃至全球使用汉语的地区以及与汉语汉字有文化渊源的民族中传承、流播,对于弘扬中华民族文化有着重大价值 。

乡村振兴价值:把楹联文化融入美丽乡村建设,成为一种助推的力量,是一项最直接、最现实、最容易取得成效的开创性事业,在新时代农村精神文明建设中具有重要的示范意义和经典价值 。

保护措施

2005年起,中国楹联学会连同中央电视台、中国书法家协会、国家图书馆、中华诗词学会,连续多年主办中国国内外春联征集、书写活动,并为中央电视台春晚和元宵晚会提供所需春联和灯谜等 。

2008年10月1日,中国楹联学会颁布《联律通则》(修订稿) 。

2020年,除有大量作品发表外,有关楹联习俗的学术研究亦有百余篇论文产出 。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,楹联习俗项目保护单位中国楹联学会评估合格。

2001春节期间,由新加坡报业控股、人民协会,新加坡国家艺术理事会赞助,新加坡书法家协会、《新明日报》、《联合晚报》联办的第十八届全国挥春大赛,吸引了五岁至八十多岁的七百余名参赛者,其中包括四十多名来自中国和马来西亚的华人,甚至还有法国人参赛 。

纪晓岚讽对石先生

清代文学家纪晓岚自幼聪颖好学,兴趣甚广。他的私垫老师石先生是个非常古板的老学究,晓岚对他很反感。一天晓岚去喂养家雀,将砖墙挖一深洞,喂饱家雀后便将它送回洞内,堵上砖头,以防飞走。后来,被石先生发现,便把家雀摔死,仍旧送回洞内堵好,并在墙上戏书一联:“细羽家禽砖后死”。

当晓岚再去喂家雀时,发现它已经死了。心里正在疑惑,忽见墙上有一对联,他断定这是石先生所为,于是续写了下联:“粗毛野兽石先生”。

石先生见了大为恼火,觉得晓岚不该辱骂老师,于是手执教鞭责问晓岚。只见晓岚从容不迫地解释说:“我是按着先生的上联套写的。有‘细’必有‘粗’,有'羽’必有‘毛’,有‘家'必有‘野’,有‘禽’必有‘兽’,有‘砖'必有‘石’,有‘后’必有‘先’,有‘死'必有‘生’。所以,我便写了粗毛野兽石先生,如不应这样写,请先生改写一下吧。”

石先生捻着胡子想了半天,也没有想出满意的下联,最后无可奈何地叹了口气,扔下教鞭,拂袖而去 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 苏州甪直水乡妇女服饰

上一篇 壮族铜鼓习俗

春联

春联 楹联

楹联 婚联

婚联 挽联

挽联 寿联

寿联 行业联

行业联