-

震旦系 编辑

震旦系(Sinian System)的时代属新元古代震旦纪。其下与南华系相接,其上被寒武系所覆。

震旦系地层剖面

震旦系地层剖面

1924年李四光、赵亚曾研究并确定了湖北西陵峡区震旦系剖面,该剖面也符合葛利普定义的“震旦系”。50年代末至60年代初,同位素测年资料开始应用于年代地层学。鉴于以蓟县剖面为标准的北方“震旦系”和以三峡剖面为标准的南方“震旦系”同位素年龄值存在差异,使一些地质学家对上述两个“震旦系”能否等同提出质疑,于是在震旦系内部划分上出现了南方的Za、Zb和北方的Z1、Z2、Z3。这意味着南、北方“震旦系”的两个标准剖面在时间上难以等同,相互对比困难 。

随着同位素测年资料的不断积累和丰富,特别是70年代初期在南方震旦系发现了大量宏观生物化石,三峡剖面“震旦系”新于蓟县剖面“震旦系”已不容置疑。

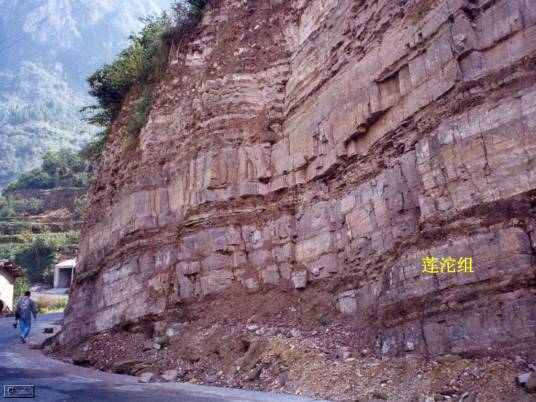

1975年在北京召开了“震旦系座谈会”,确认三峡“震旦系”在地层柱上高于蓟县“震旦系”,并将“震旦系”一词限于以三峡剖面为标准的“震旦系”,其底界为莲沱组的底界。蓟县剖面的“震旦系”三分,自下而上分别以“长城系”、“蓟县系”、“青白口系”代之。

4个系的下界年龄分别为1.9Ga、1.4Ga、1.0Ga和0.8Ga。该方案于1982年为“晚前寒武纪地层分类命名会议”确认,并由国家科委批准执行。

在该会议纪要的附录中曾说明,关于震旦系的下界暂沿用长江三峡东部剖面的莲沱组底界。还有另外两种意见,即“置于南沱组底界”和“置于陡山沱组底界”。因此,震旦系的下界问题一直存在争议。

大部分学者主张将震旦系下界置于陡山沱组底界。震旦系内部分两个阶,自下而上为陡山沱阶和灯影峡阶。

震旦系剖面

震旦系剖面

陡山沱期生物群的另一特点是个体较大,形态复杂,常具突起的微体古植物大量出现,膜壳直径一般为100~400μm,少数可达500μm。灯影峡期的生物群除继承了陡山沱期的一些分子外,还出现了海鳃类,如:Charnia。蠕形动物个体明显较陡山沱期的大,而且常以矿化的管状保存,如宜昌白马沱、石板滩灯影组中部产出的Sinotubulites和陕西宁强高家山灯影组中部(高家山段)产出的Gaojiashania,Conotubulus等。有的蠕虫有明显的器官分化现象,如在湖北秭归庙河灯影组发现的Micronemaitesformosus,可见虫体上有许多疣足和头部。类水母动物的出现和以Vendotaenides为代表的大量褐藻类的广泛分布,也是灯影峡期生物群的特点之一 。在胶辽徐淮地区的震旦系九里桥组,以Huaiyuanella和Pararenicola为代表的蠕形动物群落也是中国所特有的。所有这些可能表明这个动物群要老于“伊迪卡拉(Ediacara)”动物群。而灯影峡生物群不仅有大量蠕虫化石,而且有Clodina和海鳃类Charnia(Paracharnia)以及地理分布很广的藻类植物Vendotaenides。因此,其面貌可能更较接近“伊迪卡拉”动物群。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。