-

番茄 编辑

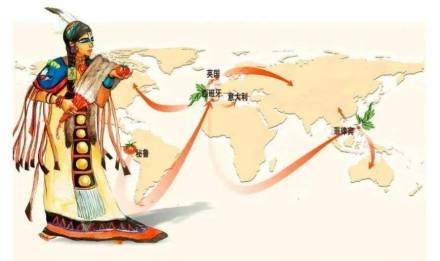

番茄(Solanum lycopersicum L.)是茄科茄属的一年生草本植物,植株高达2米。转基因西红柿颜色鲜红,果实硬,不易裂果。番茄茎易倒伏;叶为羽状复叶,基部呈楔形,较偏斜,具有不规则的锯齿;花冠呈辐状,黄色,裂片为窄长圆形;浆果呈扁球形或近球形,肉质多汁液,为桔黄或鲜红色,表面光滑,花果期夏秋季;种子黄色,覆盖柔毛。番茄原产南美洲,最早是南美洲的野生浆果,人们认为其颜色鲜艳具有剧毒,视它为“狐狸的果实”,只用来观赏,最初传入中国时也是作为观赏植物,到19世纪中后期,中国人才开始吃番茄,并在上海等大城市开始大面积种植。美国、俄罗斯、意大利和中国为主要生产国,在中国南北均有栽培,是全世界栽培最为普遍的果菜之一。番茄为喜温作物,对土壤的适应性较广,但对肥料的需求量较大;耐涝性差,要求有良好的排水条件。番茄含有丰富的胡萝卜素、维生素C和B族维生素,营养价值高,既可作为蔬菜也可作为水果,既可生食也可熟食;番茄可用来加工制作番茄酱、番茄汁和番茄丁等;番茄富含番茄红素,具有很强的抗氧化能力,能降低血压、清热解毒之效,还可提取作为保健品。未成熟的番茄不能食用,其中含有一种生物碱成分,食用过多可能导致中毒。

起源发展

番茄起源发展

番茄起源发展

欧洲发展

在法国、意大利和北欧,番茄最初是作为观赏植物种植的。在英国,最早由医生约翰·杰勒德在16世纪90年代种植番茄。由于番茄是一种茄属植物(nightshade),是有毒颠茄的近亲,并且,番茄的酸性汁液与贵族使用的锡合金餐具(含有大量的铅)相互作用而导致铅中毒 ,叶子和水果中含有番茄碱,大量食用会产生毒性。这一看法在英国和北美殖民地广为传播。由此,番茄被欧洲人冷落了一个多世纪,然而,成熟的果实所含的番茄碱含量远低于未成熟的果实,可食用的事实一直到18世纪中叶才得以澄清。到19世纪,番茄已经成为英国街头随处可见的蔬菜。 1519年,埃尔南·科尔特斯是第一个将番茄带回欧洲大陆的人。最早关于食用番茄的记载则来自意大利医师马蒂奥利(Pietro Andrea Mattioli),他在1544年称番茄可以像茄子一样切开后用油炒制,佐以盐和胡椒食用。16世纪初,正值西班牙殖民高峰期,番茄亦随着西班牙人的脚步传到了加勒比海和菲律宾,16世纪中后期番茄进入中国。

北美发展

1710年北美殖民地(今美国)有了最初番茄的记载,但并不广泛。托马斯·杰斐逊在自己的农庄里种植番茄,1820年,新泽西州农业研究家罗伯特·吉本·约翰逊(Robert Gibbon Johnson)在塞拉姆法院前的台阶上吃番茄证明无毒。

值得一提的是,虽然番茄在植物学上是果实,但美国最高法院在尼克斯诉赫登案中将番茄归类为蔬菜而并非水果,因此番茄大多用于主菜而非甜点。

番茄是美国最早获得认可的转基因作物。1994年5月,FDA(联邦食品医药品局)批准的名为Flavr Savr的番茄,是适合长期保存的品种。然而,为了抵消开发费等支出而设定了比通常的番茄更高的价格,所以在商业上没有取得那么大的成功。

中国栽培

1983年7月,成都凤凰山西汉木槨墓出土的藤竹笥中发现番茄种子,这种番茄的耐寒性比较高。 虽然是否存在本土的栽培番茄尚有待证实,不过中国存在野生番茄应无疑问。 有学者认为中国是野生番茄原生地之一的可能性较大 ,武陵山区野生番茄应该是原产于中国而与国外引进的番茄无关 。在中国的南方虽然也有野生番茄分布,却只限于有限地采集利用,以至直到如今仍保留在野生状态。

作为一种栽培植物,学者认为番茄是由外国传教士于16世纪中后期明朝万历年间引进到中国两广地区的(早于1599年),并向若干地区传播,具体何时引入中国尚不确定。不过种植并不普遍,或作观赏或作药用。到20世纪初,城市郊区始有栽培食用。中国栽培番茄是从20世纪50年代初迅速发展,成为主要果菜之一。

传入日本

在日本,番茄最早是在江户时代的17世纪初(宽文年间),由荷兰人传到长崎。贝原益轩的《大和本草》(卷之九 草之五 唐ガキ)中有关于番茄的记述 ,学界认为是在此之前传入的。由于青涩鲜红的颜色令人敬而远之,作为观赏用被称为“唐柿”或“唐茄子”。明治以后番茄开始食用,“红茄子”(赤茄子)为1868年从欧美引进品种,是番茄独特气味很强的小型品种。日本人起初无法适应番茄的味道,作为蔬菜普及是从19世纪末(1887年左右)开始的。符合日本人味觉的品种的培育盛行是从昭和时代开始的。进入20世纪后,从美国引进的桃色系大玉品种被广泛接受,番茄的生产在日本各地普及。

分类地位

番茄

番茄起源中心是南美洲的安第斯山地带。在秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚等地仍有大面积野生种的分布。茄属分为有色番茄亚种(Eulycopsic)和绿色番茄亚种(Eriopersicon)。前者果实成熟时有多种颜色,后者果实成熟时为绿色。茄属由普通栽培种番茄及与栽培种番茄有密切关系的几个种组成,大体上又分为普通番茄和秘鲁番茄两个复合体种群。普通番茄群中包括:普通番茄、细叶番茄、奇士曼尼番茄、小花番茄、奇美留斯凯番茄、多毛番茄;秘鲁番茄群中包括智利番茄和秘鲁番茄。学名争议

番茄是茄科的一员 , 在1753年林奈的著作《植物种志》(Species Plantarum)中,番茄的生物学二名法被注释为“Solanum Lycopersicum”,其种的名称“lycopersicum”被解释为“wolfpeach”,其中“wolf(狼)”来自“lyco”,“peach(桃子)”来自“persicum”,意思是“狼桃”,源自日耳曼狼人传说,传说中,巫师和巫婆在药水中使用致命的茄子(颠茄)把他们自己变成狼人,番茄是一种近似于颠茄但比颠茄大一些的果实,所以当番茄来到欧洲的时侯被叫作“狼桃”。

然而,番茄的学名在历史上曾经多次更动。最早的学名“Solanum Lycopersicum L.”由林奈所起,他认为番茄属于茄属(Solanum)。但1768年,菲利普·米勒(Philip Miller)认为番茄应当自成一属,属于番茄属(Lycopersicon),定名“Lycopersicon esculentum Miller”,“esculentum”源于“edible(可食用的)”,即“可食用的狼桃”,其使用颇为广泛,于1983年成为保留名称(期间也出现保留种名的“Lycopersicon lycopersicum”的用法),且在部分分类法中,若马铃薯和番茄不在同一属,则番茄用此学名。

1990年开始的系统解析与分子生物学证据表明,正如林奈分类法,番茄和马铃薯分为同一属是正确的,番茄的学名应为“Solanum Lycopersicum”,属于茄属,而“Lycopersicon”和“番茄属”的持续使用只能以方便和维护命名稳定性为由。 番茄属后改为番茄组(Solanum sect. Lycopersicon),属于茄属马铃薯亚属(S. subg. Potatoae),后因分子遗传学的进步,又被并入茄属内。

在植物学方面,番茄作为茄科模式植物备受瞩目。Micro-Tom是一种模式矮生小番茄,可在实验室中培养。2011年5月,中国与荷兰科学家共同发起了"100个番茄基因组研究计划"。 2012年5月,栽培番茄全基因组的精细序列分析宣布完成。

名称语源

汉语与方言

番茄作为一种蔬菜在中国得到推广种植是很晚的事情,仅有一百年左右的历史。番茄大约于明万历年间传入中国两广地区,并向若干地区传播,不过种植并不普遍,或作观赏或作药用,叫名也比较统一,即“六月柿”或“番柿”,其中“番柿”在传播过程中已产生了“西番柿”、“番柿子”、“西番柿子”、“西方柿”、“西梵柿”等不同的变体。目前所知最早记录这一外来物种的是明郭子章万历年间巡抚贵州时所作的《六月柿》诗及小序。19世纪中期,浙江出现了“洋柿”的叫法。

名称 | 地区 | 出处 |

|---|---|---|

西方柿 | 山西 | 光绪7年(1881)《靖源乡志》 |

西蕃柿 | 雍正13年《泽州府志》 (1735)卷十二《物产》 | |

西番柿 | 康熙49年(1710)编定的《保德州志》 | |

山东 | 康熙12年(1673)《莱阳县志》、乾隆七年(1742)《海阳县续志》 | |

河北 | 康熙12年(1673)《迁安县志》和乾隆12年(1747)《曲阳县志》 之《物产·花属》 | |

陕西 | 道光20年(1840)《神木县志》 | |

西梵柿 | 乾隆48年(1783)《府谷县志》 | |

番柿子 | 甘肃 | 道光10年(1830)《敦煌县志》 |

柿 | 江苏 | 嘉庆23年(1818)《海曲拾遗》、同治9年(1870)《上海县志》 |

“番茄”一词最早可追溯到元王祯《王祯农书》,但指的是茄子的一个品种,跟西红柿无关。首次明确用“西红柿”指“tomato”的是张德彝的《航海述奇》(1868),而指“tomato”的“番茄”一词则首次出现于英人傅兰雅(John Fryer,1839~1928)在上海创办的中国最早的自然科学期刊《格致汇编》(1876),两者相距还不到10年,因此可以说它们几乎是同时产生的新词,只不过地域不同,一个在京畿地区,一个在上海地区。此外,尽管“番茄”一词产生于上海地区,但仍属共同语的范畴,而非方言词。

在现代汉语中,“番茄”为书面语,优势词形除了“番茄”还有“西红柿”和“洋柿

汉语方言中,番茄叫法众多。《汉语方言地图集》植物的根系通常分为两种:直根系(taproot system)和须根系(fibrous root system)。在双子叶植物中发现的直根系通常由一个主根(taproot)的中央大根组成。主根比侧根直径大。侧根(lateral roots)起源于中柱鞘(pericycle),从主根分出,随后的侧根可以分出其他侧根。主根通常比须根长得更深。须根系由细而多纤维的根组成,这些根的直径大致相同。这些根分支几次,在植物下面形成一个复合垫层(complex mat),与上层土壤结合在一起。须根多出现在单子叶植物中。番茄可以有须根系或直根系,这取决于植株的生长方式。如果番茄是由种子长成的,则表现出主根结构;当番茄从枝条中生长出来时,则会形成须根系。番茄属于茄果类蔬菜,根系发达,分布广而深。经过移栽,番茄主根偶被切断,产生很多侧根。大多数侧根分布在30~50cm耕作层中。盛果期主根深入土中可达150cm以上,根系开展幅度为250cm左右。番茄还可在根颈或茎上,尤其在茎节上发生不定根。在适当的生长条件下,不定根在4-5周内可长达100~150厘米。因此,番茄扦插很容易成活。番茄根系的发育及伸展深度的范围,与地上部茎叶及果实生长有关,也与土壤结构、肥力、土温以及耕作情况和移栽、整枝及摘心等栽培措施有关。

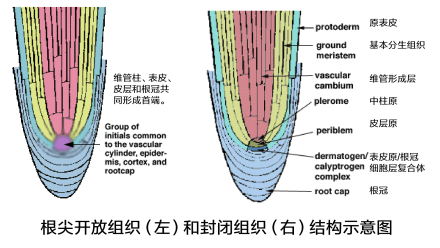

根尖组织

番茄根尖组织模式图

根尖有开放组织(open organization)和封闭组织(closed organization)。封闭组织是指从根尖(root tip)产生的细胞可以追溯到分生组织层(meristematic layers)或组织原(histogens),形成单层细胞。这幅图中的基础组织(ground tissue)起源于皮层原(periblem),表皮(epidermis)和根冠(root cap)都有一个叫做表皮原/根冠细胞层复合体(calyptrogen/dermatogen complex)的组织原层(histogen layer)。在开放组织中,不能追溯到单个可区分的层。番茄根具有封闭的顶端组织。根尖的横切面来看,番茄的根冠细胞是螺旋发育(spiral)的,这个特征可以在许多其他植物中发现。根冠细胞的连续螺旋终止于组织原层。螺旋发育是特定细胞分裂模式的结果。

初生根的解剖结构

根的基本组织是同心圆柱层结构。在初生生长的根中,最外层是真皮层(dermal layer),由表皮细胞(epidermal cells)组成。根毛(root hairs)是表皮(epidermis)中的单细胞延伸,在吸收水分和其他营养物质方面发挥作用。下一层基本组织是皮层(cortex),是由薄壁细胞(parenchyma cells)组成的。下一层为内皮层(endodermis),是皮层的最内层,由于凯氏带(casparian strip)等因素与皮层的其他部分不同。凯氏带含有木栓质(suberin)的蜡状物质,会阻止水和其他分子通过质外体途径(apoplastic pathway)通过内皮层(endodermis)。内皮层的正内侧是中柱鞘,这是一层分生组织细胞(meristematic cells),在侧根、维管形成层(vascular cambium)和木栓形成层(cork cambium)的形成中发挥作用。最后一层由维管组织(vascular tissue)组成,它参与植物上下运输水、糖和其他营养物质。

番茄初生根和茄科的马铃薯和茄子的根是基本相似的。根为2原型,但也有3原型的。初生韧皮部位于木质部的侧面,木质部含有6~8个木质部分子。初生韧皮部细胞很小,主要含有引长的薄壁组织细胞。中柱鞘为单列细胞,与原生木质部细胞相接触,皮层窄,宽约3~4层细胞,其内层为内皮层,具有明显的凯氏带。由于细胞向心地进行平周分裂,皮层的细胞排成辐射式行列。

维管束转位

番茄维管束转位与马铃薯和茄子的相似。根的原生中柱重新从外始式,径向的排列,转为双韧的内始式的排列,薄壁组织将2原型木质部分为二束。与此同时,每一组初生韧皮部分为三小束;在较高的部位上,中间的一小束,向中央分化,形成下胚轴的内韧皮部。

木质部分为二叉,每一维管束分为2个后生木质部的部分,各朝相反的方向进行分化。在这一部分以上,后生木质部进行切线向的分化,直到接近中柱的边缘部分;原生木质部在中央部分发育。在子叶节处,原生木质部和后生木质部并不完全为内始式的。与木质部重新排列的同时,内韧皮部形成2组,位于初生木质部组的内侧,外韧皮部则位于其外侧。原生木质部近轴的分化,和子叶处后生木质部远轴的排列,结果具有内始式的状况,从而形成一个双韧的子叶维管束。子叶节以上第一真叶的叶迹,含有双韧维管束,而且都是内始式的。它们在子叶节的稍下方与下胚轴维管束分子相联合。

次生根的解剖结构

侧根及不定根通常都是四原型的,偶有五原型的次生增厚开始干初生韧皮部以内,以及辐射成行排列的原生木质部之间的基本薄壁组织中。形成层活动的结果,形成四组楔形的次生木质部。赖中柱鞘射线而彼此分离。除射线区以外,中柱鞘是单列的或偶为2列的。经过切线增大和进行径向细胞分裂,在次生增厚开始后,内皮层及皮层仍保存一段时间。侧根自原生木质部辐射角的两侧中柱鞘细胞起生。因此,侧根的数目为原生木质部辐射角的数目的一倍。

不定根起生于韧皮部和茎的中柱鞘薄壁组织。根原基通常位于髓射线的同一位置。维管束组织进行向心的分化。不定根的生长点直径增大,向两侧膨大将中柱鞘纤维挤开,根穿经皮层及表皮而露出。表皮被破坏,结果形成愈伤组织 木栓形成层产生木栓细胞与不定根的基部相邻接。

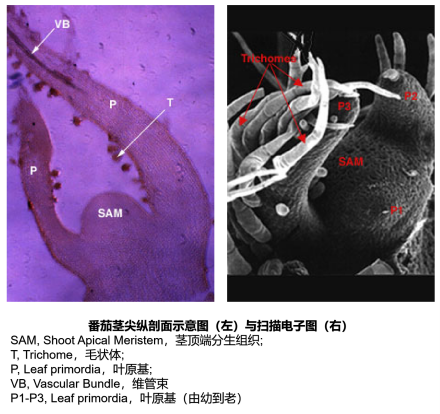

茎的解剖结构

番茄茎的模式结构示意图

番茄茎的模式结构示意图

茎的解剖结构相关图片

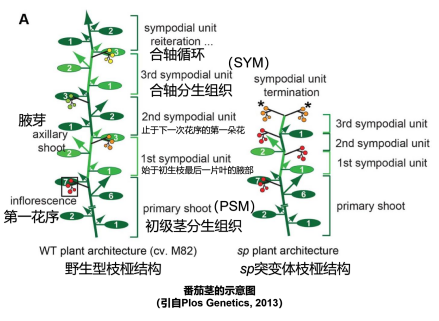

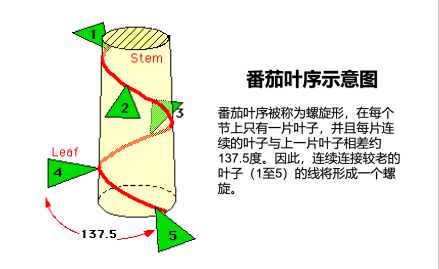

番茄茎有直立性、半直立性和半蔓性三种。在野生番茄植株上,一般来说枝桠结构是这样的:从幼苗开始,主枝初级分生组织(primary shoot meristem,PSM)产生7-9片叶子,然后开出一组花,即终止于第一个多花花序的第一朵花。此后,便不断从上一枝最后一片叶子的腋部伸出一条侧枝,生长出3片叶子,再开出一组花,这种特殊的腋生分生组织称为合轴分生组织(sympodial meristem,SYM)。循环往复,向上生长。在无限生长型的番茄中,这中“三组叶一组花”的过程无限期地继续。一般情况下,每条侧枝都会取代主枝位置,使植株看起来就像是一条主枝在一直向上生长,而一组又一组的花开在侧面。 番茄叶序示意图

番茄叶序示意图

紧接着表皮以内,有一层绿色组织,内接一厚角组织区。厚角组织区很发达,在粗壮的茎中,其细胞在角隅处增厚,这些角隅富含精致的纤维素的层次,与果胶物质的层次交互排列。此外,气孔发生的频率约为叶片表皮上的一半。

叶子在茎上的排列叫做叶序(phyllotaxy)。番茄叶序被称为螺旋形(spiral),在每个节上只有一片叶子,并且每片连续的叶子与上一片叶子相差约137.5度。

叶的解剖结构

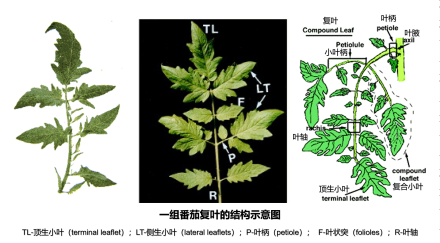

一组番茄复叶的结构示意图

一组番茄复叶的结构示意图

复叶由沿着叶轴(leaf rachis)分布的小叶(leaflets)组成。顶生小叶(terminal leaflet)首先出现,侧生小叶(lateral leaflets)对按基序(basipetal order)出现。

整个叶片通过叶柄(petiole)与主茎相连,小叶通过小叶柄(petiolule)连接到叶轴。所有小叶在解剖学上相似,边缘有锯齿,一些小叶偶有复合的现象。叶柄偶尔在叶轴的小叶之间或叶柄的任一侧出现。此外,叶子上有大量毛状体(trichomes)。

每叶有小叶5-9对,随叶位上升小叶数增多。小叶的大小、形状依叶片着生的部位而有不同。

叶柄

叶柄的表皮内有几层厚角组织(collenchyma)。这种组织提供结构支撑,同时仍然使叶柄具有弹性。维管组织(vascular tissue)排列在叶柄中心的半圆柱体中。维管束是双向的(bicollateral),韧皮部位于维管半圆柱体的内外部。

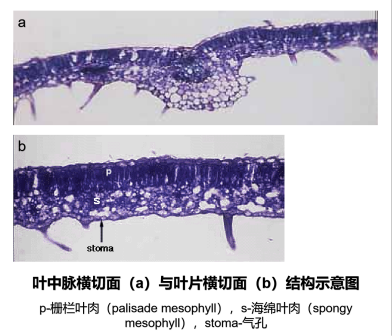

叶片

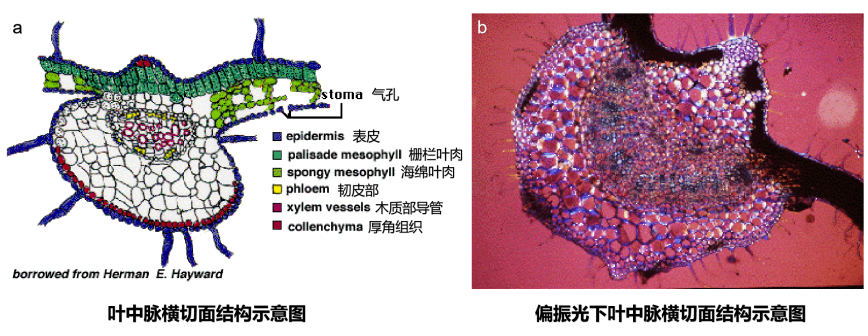

大多数叶片由一层薄的外层角质层(cuticle)保护,表皮就在角质层里面。表皮(epidermis)包围着叶片,在横截面上叶片的远轴(abaxial,叶片下部)和近轴(adaxial,叶片上部)侧均可见。表皮包含气孔(stomata),远轴横截面中(叶片背面)同样存在气孔。植物的大部分光合作用发生在位于叶片的中心的叶肉(mesophyll)中,由两种不同的细胞类型组成。栅栏组织叶肉(palisade mesophyll)由长方形直立的薄壁细胞组成。海绵组织叶肉(spongy mesophyll)由形状更不规则的薄壁细胞组成,排列成松散的结构。

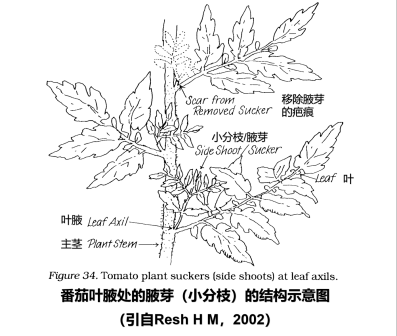

腋芽

腋芽(sucker),又称小分枝(side shoot),生长于叶腋(leaf axil),叶腋是指叶柄与茎的连接部分,是叶与茎的夹角处内侧。

番茄植株通过移除腋芽进行垂直训练,它们必须在大约5厘米长时尽早摘除。腋芽会耗尽植物的营养成分,将营养成分用于茎叶的生长,而不是果实的发育。

中脉

叶子包含许多维管束,分布在整个叶子的叶脉(veins)中。叶子的主脉(main vein)穿过中脉(midrib;midrib)。在典型的拥有外韧维管束(collateral bundles)叶子的植物中,初生木质部在维管束的近轴侧(内方),初生韧皮部位于维管束的远轴侧(外方),即初生木质部和初生韧皮部内外并列的排列方式。番茄的叶子像其叶柄一样,有双韧维管束(bicollateral bundles),即木质部位于叶脉中心,韧皮部分布在束的近轴和远轴两侧。

叶脉

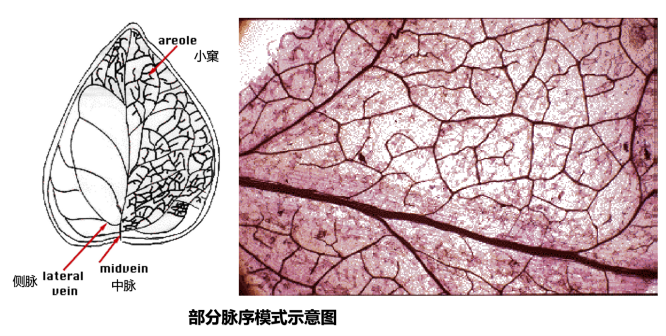

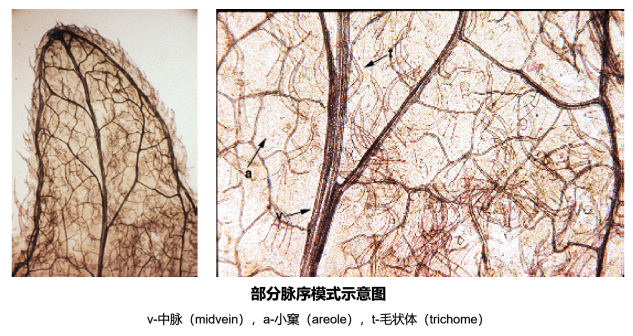

叶子的维管束排列在贯穿整个叶子的叶脉中。番茄叶片为网状脉序(reticulate venation)。这种脉序在双子叶植物叶片中很常见。中脉是叶片中的主要维管束。侧脉(lateral veins)从中脉分支。这些侧脉继续分支,变得越来越小。较小的侧脉最终汇合形成称为小窠(areoles)的半透明腺体小圆点,或者留下一个自由束端(free bundle end)而终止。在网状脉序中,没有细胞距离维管束超过六个细胞。

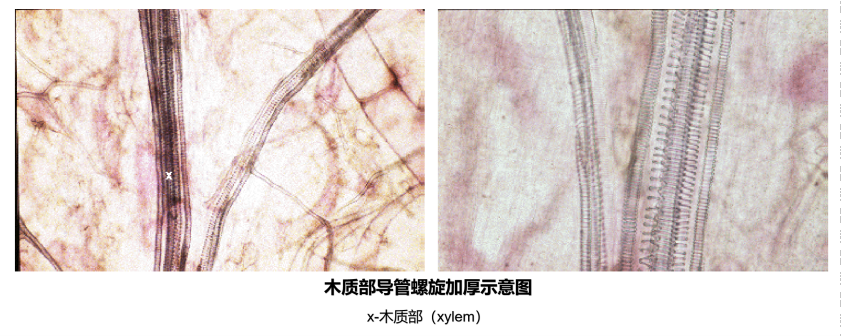

木质部导管(vessel)主要由原生木质部(protoxylem)组成。这些导管的次生壁(secondary wall)形成螺旋加厚(helical thickenings)。螺旋加厚允许更多的生长和膨胀。这种次生壁增厚模式是快速扩张导管的典型特征。

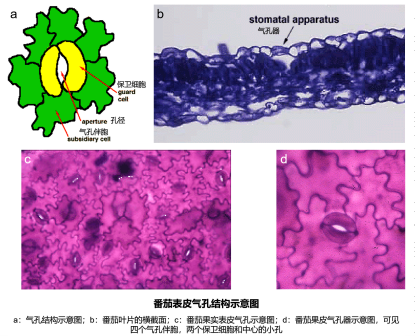

气孔

所有的气体交换都是通过气孔(stomata)进行的。叶表皮含有许多气孔。气孔的孔径(aperture)由两个保卫细胞(guard cells)控制。保护细胞改变形状以开闭孔径。保卫细胞周围是气孔伴胞(subsidiary cells),大多数番茄气孔是四胞型的,这意味着它们有四个气孔伴胞。表皮下方有一个气孔下室(substomatal chamber),由薄壁细胞形成空气空间。气孔及表皮毛下表面较上表面多。

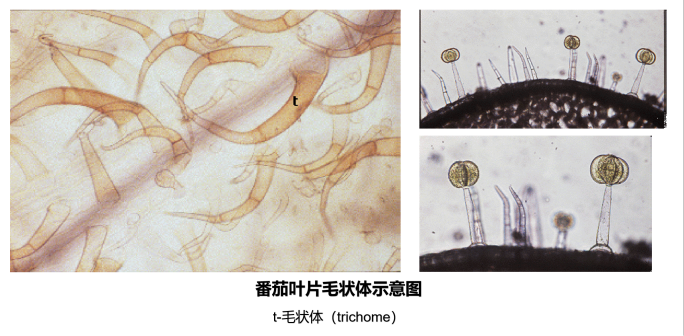

毛状体

毛状体(trichome)存在于许多植物的表皮中。番茄植株中有丰富的毛状体,毛状体合成、储存和释放多种代谢产物,如萜类,在节肢动物抗性中起重要作用。番茄上有七种毛状体。包括腺毛(glandular trichome)(I、IV、VI型和VII型)和非腺毛(nonglandular trichome)(II型、III型和V型)。腺毛的头部含有各种粘性或有毒的分泌物,这些分泌物可能分泌到植物表面,或者在与食草动物接触时破裂,导致刺激、诱捕或死亡。非腺毛没有头部,通过机械方式阻碍食草动物在植物表面的运动来影响它们。四裂的VI型腺毛与番茄的高水平节肢动物抗性有关。

番茄小叶一部分的横剖面示意图

叶柄横切面结构示意图

叶片中脉横切面与叶片横切面结构示意图

番茄叶腋处的腋芽(小分枝)的结构示意图

叶中脉横切面结构示意图

部分脉序模式示意图

部分脉序模式示意图

木质部导管螺旋加厚示意图

番茄表皮气孔结构示意图

番茄叶片毛状体示意图

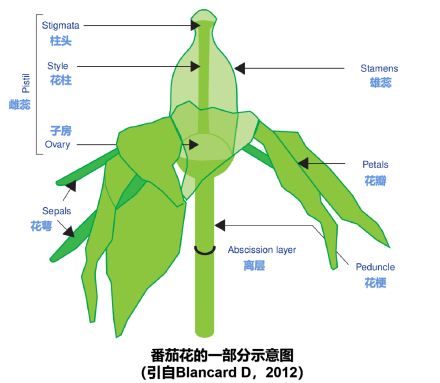

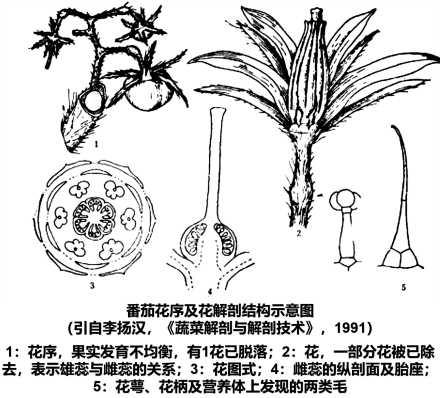

花的解剖结构

花序的形态

番茄花序通常是2级的伞形花序,或者是分枝的总状花序或聚伞花序,前者仅发生于番茄,小果型品种多为总状花序。花序着生于节间。

番茄花的一部分示意图

番茄花的一部分示意图

花的形态

番茄花序及花的解剖结构示意图

番茄花序及花的解剖结构示意图

花程式:

整齐花辐射对称(*),花萼(K)5片合生,花冠(C)5片合生,雄蕊群(A)5枚离生1轮,上位子房下位花(G)2心皮2心室,每室胚珠多数。

自花授粉

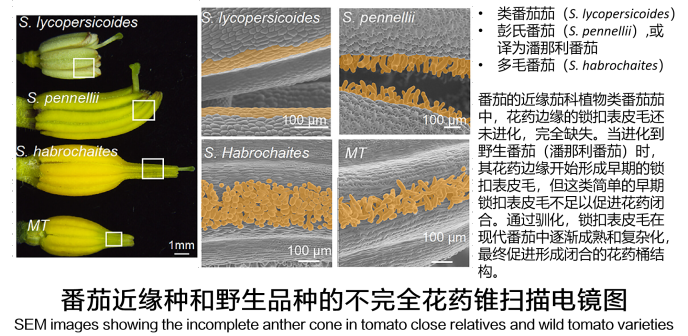

番茄表现出完全的自花受粉(Self-pollinating%20plant),即闭花受精(cleistogamy),因此结实率更高。早前人们认为,番茄从异花异配到完全闭花受精的转变是通过消除自交不亲和与柱头缩短实现的。然而,在其他茄科植物中,如辣椒和茄子,柱头缩短和自交不亲和释放本身并不足以建立闭花受精。番茄花发育出一种形态特征,称为“花药锥”(anther%20cone,或译为花药球果、花药桶),其中五个花药连接在一起,在花柱周围形成一个中空的管状锥体。在这种结构中,柱头被接合的花药包围和封闭。由于番茄花朵下垂,释放的花粉粒落在柱头上,确保自花授粉。花药锥很可能是闭花受精所必需的,因为只有具有这种形态特征的番茄品种才能通过闭花受精繁殖。%20

相互缠绕的毛状体形成花药锥的互锁(铰链)结构

通过互锁毛状体的花药融合图解

番茄近缘种和野生品种的不完全花药锥扫描电镜图

果实的解剖结构

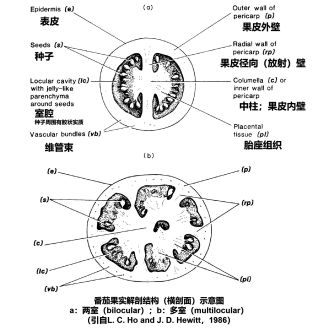

番茄的果实是一种多汁的浆果,由果肉(flesh)和浆状物(pulp)组成,前者包括果皮壁(pericarp walls)和表皮(epidermis),后者包括种子(seeds)在内的胎座和室腔组织(placenta and locular tissue)。一般来说,浆状物只占不到水果新鲜重量的三分之一。 优良品种的果实,果肉厚、种子腔小、着色均匀、不易裂果。果实的颜色、大小、室数等,因品种和环境不同而各异。果实的颜色由果实表皮颜色和果肉的颜色相衬而成。果实表皮可以无色或为黄色,果肉可为黄色或红色。番茄的红色是由于果实含有大量茄红素(C40H56)。红色素存在于果实的薄壁组织之中,黄色番茄仅含有各种胡萝卜素。果实的发育常常受到种子发育的影响。每一果实含有很多种子。

果皮

果皮(pericarp)起源于子房壁(ovary wall),由外果皮(exocarp)或表皮、带有维管束(vascular bundles)的肉质中果皮(mesocarp)和位于心房内的单细胞内果皮(endocarp)组成。果皮壁也可分为外壁(outer wall)、放射状壁(radial walls)或隔膜(septa),它们将相邻的室腔和内壁(inner wall)或中柱(columella)分开。

外果皮含有一表皮层,其内有3或偶有4层明显的厚角组织。表皮外有薄的角质层,多边形的细胞如叶上的细胞一样,其轮廓不作波纹形。表皮细胞的数目不随果实的膨大而大量增加,因此成熟的果实其表皮组织比幼小果实增大很多。除有的番茄以外,表皮上都生有毛及腺体,这些毛和腺体在果实成熟时都会凋落。毛不分枝,含有3-5个细胞,而腺体有一单个柄细胞,顶部有2-4个细胞。果实成熟时,角质层增厚,幼期及成熟的果实都没有气孔。

中果皮主要由薄壁细胞组成,它们在中部最大,在表皮和室腔附近减少。通常,中柱的色素少于果皮,包括大的气隙,导致组织出现白色组织。

胎座组织

在果实发育的早期,胎座(placenta)在头10天内开始扩张到室腔(locular cavity)内包围种子,并在接下来的几天内填满整个室腔。在未成熟的果实中,胎盘组织很牢固,但随着果实的成熟,细胞壁开始破裂,成熟的绿色果实的室腔组织呈果冻状。在后期,细胞内的液体可能会聚集在小室内。尽管有这种退化,原生质体通常保持完整。

番茄既可以是两室的(bilocular),也可以是多室的(multilocular)。除了樱桃番茄外,大多数栽培品种都有4-5个小室。子房室被果皮包围。果皮和胎座组成了番茄的肉质组织。 种子位于室腔内,被胶状膜包裹。

维管组织

在番茄果皮的整个外壁(内果皮、中果皮)上有维管束,从茎到番茄的中心,辐射到每个种子。果实的维管系统(vascular system)有两个主要的分支,一个从花梗(pedicel)延伸到果皮外壁(outer wall of the pericarp),另一个通过内壁和径向壁(inner and radial walls)延伸到种子。在果实的近端,维管束通过果皮分布均匀,分支较少,而在远端分支较大。随着分支的增加,维管束的横截面积减少,但韧皮部与木质部的比例增加。一般来说,维管系统是一个封闭的网络,很少有“盲”末端。

番茄果实的解剖结构示意图

番茄果实解剖结构示意图

番茄果实解剖结构示意图

两室与多室的番茄

果实形状

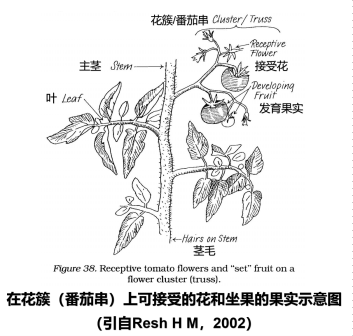

在花簇(番茄串)上可接受的花和坐果的果实示意图

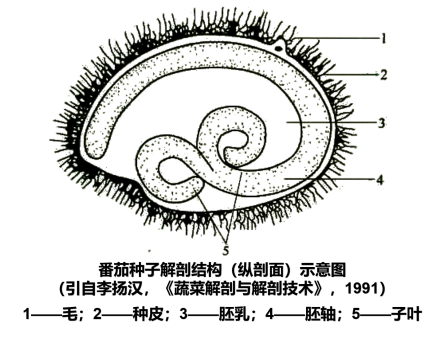

种子的解剖结构

番茄种子解剖结构(纵剖面)示意图

番茄种子解剖结构(纵剖面)示意图

番茄对土壤条件要求不太严苛,在土层深厚,排水良好,富含有机质的肥沃壤土生长良好。土壤酸碱度以pH6-7为宜。

土壤配制

按一定比例配制营养土,要求营养土的孔隙度约60%,pH6-7,含速效磷100毫克/千克以上,速效钾100毫克/千克以上,速效氮150毫克/千克,疏松、保肥、保水,营养完全。将配制好的营养土均匀铺于播种床(厚度10厘米),或者育苗盘里。

种子处理

温汤浸种,即称用清水浸泡种子1-2小时,然后捞出把种子放入55摄氏度热水,维持水温均匀浸泡15分钟,之后再继续浸种3-4小时。温汤浸种时,一般是一份种子,二份水;要不断、迅速地搅拌,使种子均匀受热,以防烫伤种子;三是要不断加热水,保持55摄氏度水温。可以预防叶霉病、溃疡病、早疫病等病害发生。

磷酸三钠浸种,即先用清水浸种3-4小时,捞出沥干后,再放入10%的磷酸三钠溶液中浸泡20分钟,捞出洗净。这种方法对番茄病毒病有比较明显的效果。

种子经过处理后可以直接播种,但最好还是要进行催芽播种。进行催芽时,通常未经药剂处理的种子,需先用温水浸泡6-8小时,使种子充分膨胀,然后放置在25-28摄氏度温度条件下芽2-3天。而用药剂浸种的种子,只需用清水将种子冲洗干净后即可直接催芽。催芽过程中,需提供适宜的温度、水分和空气,为此要经常检查和翻动种子,使种子处于松散状态,每天还需要用清水淘洗1-2次,以更新空气和保持湿度。催芽最好采用恒温箱。经过催芽的种子,播种后出苗快而整齐,有利于培育健壮的幼苗。

缓冻催芽:将土豆块茎冷冻后再缓缓解冻,然后榨汁,把番茄种子在土豆汁中解冻一夜,次日,将一块没有绒毛的厚布蘸上汁,把浸泡过的种子松散地放在上面,使种子相互不接触,再用聚乙烯薄膜盖上以免干燥,但需保持透气,然后把它们放在温暖的地方(不能加温),种子发芽后,插入土壤进行育苗,采用这种催芽法可比普通发芽的番茄提早成熟2-3周。

播种方式

播种量:一般番茄种子每克含有300粒左右,根据定植密度,一般每667平方米大田用种量20-30克。每平方米播种床可以播种10-15克。如果种子发芽率低于85%,播种量还应该适当增加些。

播种期:根据种植季节、气候条件、栽培方式、育苗设施等因素综合考虑,以确定适宜的播种期。例如,春季露地栽培,北京地区通常在2月中旬至3月初播种育苗。秋季露地栽培,长江以南如上海、南京等地以7月下旬至8月初播种,效果最好;而四川东部以7月上旬播种的产量较高。产量也较高。一些番茄病害发生严重的地区,把播种期适当推迟1-2月,然后通过密植、早摘心、增加肥水等措施,也能获得较高的产量。

播种方法:通常有撒播、条播和点播。播种后应立即覆土,覆土要用过筛的细土。覆土的厚度约0.8-1.0厘米,薄厚要一致。播种后每平方米苗床再用8克50%多菌灵可湿性粉剂拌上细土均匀薄撒于床面上,可以防止幼苗猝倒病发生。冬春季育苗床床面上还需覆盖地膜。夏秋季育苗床床面上需覆盖遮阳网或稻草,待有70%幼苗顶土时撤除覆盖物。

温度

从播种到第一片真叶出现(破心)。在正常温度条件下这一时期为7-9天;幼苗期是指从第一片真叶出现至第一花序现蕾。此期适宜昼温为25-28℃,夜温为13-17℃。此期地温对幼苗生育有较大的影响,适宜的地温应保持在22-23℃;始花座果期是指从第一花序现蕾至座果。这个阶段是番茄从以营养生长为主过渡到生殖生长与营养生长同等发展的转折时期,直接关系到产品器官的形成及产量;

选时

黔东南地区早熟栽培在11月中下旬播种育苗,其他地方正季栽培在12月中下旬播种育苗,作秋延晚栽培5月中下旬播种育苗。

土壤

番茄能耐旱,但不耐涝,对土壤要求不十分严格,为了获得高产,需选择土层深厚、疏松肥沃、保水保肥力强的土壤。

施肥

深耕耙细后开成宽80厘米,高16-24厘米的厢,厢沟宽33厘米,每厢栽2行。在施肥时氮、磷、钾合理的配合比例为1:1:2,亩施腐熟有机肥3000-5000公斤,配合施入过磷酸钙25公斤,钾肥20公斤(或草木灰80公斤)。

番茄生长期适当追肥,不可偏施氮肥,须配合磷钾肥。一般于定植缓苗后施催苗肥,促茎叶生长。第一穗果开始膨大后进行第二次追肥,促果实膨大,中、晚熟品种还需在第一、二穗果采收后进行3-4次追肥。在果实生长期间用1.5%过磷酸钙或0.3%磷酸二氢钾溶液进行叶面追肥,有利于果实成熟,提高产量。定植缓苗后需中耕保墒,第一花序开花期间应控制灌水,防止因茎叶生长过旺引起落花落果。第一穗果座果后,植株需水较多,应及时灌溉。雨季注意排水。

定植

适时定植,合理密植:春季保护地早熟栽培于2月下旬至3月初抢冷尾暖头天气定植;露地地膜覆盖栽培于3月20日左右抢冷尾暖头天气定植。定植密度为早熟品种多干整枝行株距50×30厘米,每亩3000株左右;中晚熟品种采用单干整枝每亩3500株左右;采用双干整枝时每亩2000株左右。

整枝

整枝、搭架、绑蔓:在第一穗果座果后搭“人字”形架。整枝方式主要有两种,一种是只留主干,侧枝全部摘除(侧枝长到4-7厘米时摘除为宜)称为单干式整枝;另一种是除留主干外再留第一花序下的侧枝,其余侧枝全部摘除,称为双干整枝。不管采用那种整枝方式,都要注意及时绑蔓。

保花

为防止落花落果可于花期用10-20ppm2,4-D药液浸花或涂花,或用20-30ppm的番茄灵喷花。植株生长中后期,下部的老叶也可适当摘除,以减少养分消耗,改善通风透光;无限生长型品种在4-5台果后要及时打顶,提高坐果率,促进果实成熟。

采收

适时采果。番茄成熟有绿熟、变色、成熟、完熟4个时期。贮存保鲜可在绿熟期采收。运输出售可在变色期(果实的1/3变红)采摘。就地出售或自食应在成熟期即果实1/3以上变红时采摘。采收时应轻摘轻放,摘时最好不带果蒂,以防装运中果实相互被刺伤。

初霜前,如还有熟不了的青果,应采下后贮藏在温室内,待果实变熟后再上市,这样既延长了供应期,又增加了经济效益。在果实后熟期不宜用激素刺激果实着色,经精选后装箱销售,它的好处在于既降低了生产成本,改善了果品品质,又保障了消费者的食用安全。

番茄" alt="

番茄" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/4ec2d5628535e5ddabe3a53771c6a7efcf1b620e?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 番茄

病害

晚疫病

晚疫病

晚疫病

发病规律:该病喜欢高温高湿的环境,最适发温度18-25℃,相对湿度在95%以上。最适感病生育期为成株期至座果期,发病的潜育期3-5天。多连阴雨的年份发病重,地势低洼,排水不良的田块发病重,种植过密,通风透光差,肥水管理不当的田块发病重

防治方法:

①轮作:与非茄科作物实行3年以上的轮作;

②清除病残体,发病季节及时摘除病叶病果深埋,收获后及时清除病残体;

③栽培防治:加强田间管理,提高植物抗病性,浇水易在晴天进行,防止大水漫灌。保护地栽培灌水后应适时放风排湿,合理密植,及时整枝打叉,摘除植株下部老叶,改善通风透光条件,在保证湿度的前提下增加放风量;

④药剂防治:在发病初期开始用72%霜霉疫净可湿性粉剂稀释800-1000倍喷雾,每隔7-10天喷1次,连续3-4次。

病毒病

病毒病

病毒病

发病规律:该病喜欢高温干旱环境,夜温和地温偏高,少雨,蚜虫多的时候发生较为严重。肥水不匀,偏施氮肥的田块发生较为严重。最适发病环境温度为20-35℃。相对湿度在80%以下,最适感病生育期为五叶期至座果中后期,发病潜育期10-15天。一般持续高温干旱天气,有利于该病的发生与流行。

防治方法:

①选择抗病杂交品种;

②选用无病种子,播种前进行种子消毒;

③科学管理,培育壮苗,增施磷钾肥,促进植株生长健壮,以提高抗病能力;

④防蚜、治蚜。防止蚜虫传播病毒,可选用2.5%中保蚜无踪乳油1000-1500倍液,或4%剑诛乳油1000-1500倍液等喷杀;

⑤化学防治,在发病前或发病始见期,可选用40%克毒宝可溶性粉剂1000倍液,每隔7-10天喷1次,连续2-3次。

青枯病

青枯病

青枯病

发病规律:该病喜欢高温高湿,发病最适温度范围20-38℃,最适感病生育期,是番茄结果中后期,发病潜育期5-20天。地势低洼排水不良,土壤偏酸的田块发病较重秋季高温多雨的年份发病较重,引发病症表现的天气条件为大雨或连续阴雨后骤然放晴,气温迅速升高,田间湿度大,发病现象会成片出现。

防治方法:在对番茄青枯病尚无理想的防治药剂情况下,防治上应抓好下述环节:

①因地制宜地选育和换种抗耐病高产良种;

②重病地区和重病田实行轮作,最好与水稻进行水旱轮作;

③加强肥水管理。整治排灌系统,高畦深沟栽培,防止漫灌串灌;

④初果期开始加强巡查,一旦发现病株随即拔除,收集烧毁,病穴及附近植株淋灌77%可杀得悬浮剂800倍液,或扫细800倍液,2次以上,隔7-10天1次,前密后疏,淋透淋足(200-500毫升/株或更多)。

灰霉病

灰霉病

灰霉病

发病规律:病菌依靠气流传播,从寄主伤口或衰老器官侵入致病。病菌为弱寄生菌,可在有机物上营腐生生活,发育适温为20-23℃。适温(20℃左右)、相对湿度在90%以上时有利于发病。寄主生长衰弱的,易诱发本病。

防治方法:

①注意选育抗耐病高产良种;

②清洁田园,摘除病老叶,妥善处理,切勿随意丢弃;

③防止番茄沾花传病。在沾花时,在番茄灵或2,4-D中加入0.1%的40%施灰乐悬浮剂,使花器沾药,以后在坐果时用浓度为0.1%的40%施灰乐悬浮剂溶液喷果2次,隔7天1次,可预防病害发生;

④发病初期抓紧连续喷药控病,用40%施灰乐悬浮剂1000倍液,和其他防治灰霉病的药及轮换交替或混合喷施2-3次,隔7-10天1次。

绵腐病

症状识别:番茄绵腐病主要为害果实。果实染病生水浸状黄褐色或褐色大斑,致整个果实腐烂,但被害果外表一般不变形,有时果皮破裂。其病果一般不脱落,上密生大量绵絮状白色霉层,而别于绵疫病。苗期感染上该病可引起猝倒。

病原:该病多同Pythiuma phanider matum(Eds.) Fitzp(瓜果腐霉)引起,病菌属于鞭毛菌亚门真菌。形态特征同番茄猝倒病中的该菌。此外有报道,Pythium myriotylum Drechser(结群腐霉)也可引起此病。

发生规律:同番苗茄猝倒病。本病主要发生在雨季,仅不别个果实染病或积水处受害重。

防治方法:一般不需要单独防治,可结合防治番茄疫病等进行兼治。

虫害

棉铃虫

棉铃虫是番茄的大害虫,一年发生多代,四季都有为害,以幼虫蛀食番茄植株的花、果,并且食害嫩茎、叶和芽。花蕾受害后,苞叶张开,变成黄绿色,2-3天后脱落,幼果常被吃空引起腐烂而脱落,成果期受害引起落果造成减产。番茄棉铃虫防治方法,棉铃虫卵产在嫩芽上,结合整枝,及时打杈打顶可有效地减少卵量,同时要注意及时摘除虫果,压低虫口基数。药剂防治在幼虫孵化盛期,可选用30%的触倒乳油、15%阿维毒乳油1000-1500倍液于晴天下午4时以后或阴天喷雾,隔5天再喷一次。

白粉虱

温室白粉虱在植株上吸食汁液,使叶片卷曲变黄,影响生长,最主要的危害是传播病毒病,除采用上述治蚜药剂外,可用2.5%中保蚜无踪乳油1000-1500倍液,或4%剑诛乳油1000-1500倍液等喷杀。

不同颜色和大小的番茄

不同颜色和大小的番茄

栽培的番茄,属普通番茄。有5个变种:①栽培番茄,多数栽培品种均属此变种;②樱桃番茄,果实圆球形,果径约2厘米,2室,红、橙或黄色;③大叶番茄,叶缘光滑,形似薯叶;④梨形番茄,果实梨形,红色或橙黄色;⑤直立番茄,茎直立,果实扁圆球形。

栽培番茄的品种有三大系统:①意大利系统:果实卵形或椭圆形。适于干燥地区作无支架栽培和加工用。代表品种有罗城一号和罗马;②英国系统:果型小,深红色,低温短日照条件下结实性强。代表品种有创财和最佳;③美国系统:果实中型至大型,适应性强。中国栽培的番茄品种来自北美或欧洲,经过多年的栽培和选育,已有一批适于中国气候和栽培要求的品种。

食用

番茄

番茄

番茄的食用部位为多汁的浆果。它的品种极多,按果的形状可分为圆形的、扁圆形的、长圆形的、尖圆形的;按果皮的颜色分,有大红的、粉红的、橙红的和黄色的。

红色番茄,果色火红,一般呈微扁圆球形,脐小,肉厚,味道沙甜,汁多爽口,风味佳,生食、熟食可,还可加工成番茄酱、番茄汁;粉红番茄,果粉红色,近圆球形,脐小,果面光滑,味酸甜适度,品质较佳,黄色番茄,果桔黄色果大,圆球形,果肉厚,肉质又面又沙、生食味淡,宜熟食。

番茄的品质要求:一般以果形周正,无裂口、无虫咬,成熟适度,酸甜适口,肉肥厚,心室小者。宜选择成熟适度的番茄,不仅口味好,而且营养价值高。

据营养学家研究测定:每人每天食用50克-100克鲜番茄,即可满足人体对几种维生素和矿物质的需要。番茄含的“番茄素”,有抑制细菌的作用;含的苹果酸、柠檬酸和糖类,有助消化的功能。番茄含有丰富的营养,又有多种功用被称为神奇的菜中之果。番茄内的苹果酸和柠檬酸等有机酸,还有增加胃液酸度,帮助消化,调整胃肠功能的作用。番茄中含有果酸,能降低胆固醇的含量,对高血脂症很有益处。番茄富含维生素A、维生素C、维生素B1,维生素B2以及胡萝卜素和钙、磷、钾、镁、铁、锌、铜和碘等多种元素,还含有蛋白质、糖类、有机酸、纤维素。

番茄挑选

番茄

番茄

注意事项

一、不宜生吃,尤其是脾胃虚寒及月经期间的妇女。如果只把番茄当成水果吃补充维生素C,或盛夏清暑热,则以生吃为佳。

二、不宜空腹吃,空腹时胃酸分泌量增多,因番茄所含的某种化学物质与胃酸结合易形成不溶于水的块状物,食之往往引起腹痛,造成胃不适、胃胀痛。

三、不宜吃未成熟的青色番茄,因含有毒的龙葵碱。食用未成熟的青色番茄,会感到苦涩,多吃了,严重的可导致中毒,出现头晕、恶心、周身不适、呕吐及全身疲乏等症状,严重的还会发生生命危险。

| 食物名称 | 番茄 |

| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |

| 能量 | 20 千卡 |

| 蛋白质 | 0.9 g |

| 脂肪 | 0.2 g |

| 碳水化合物 | 4 g |

| 不溶性膳食纤维 | 0.5 g |

| 钠 | 5 mg |

| 镁 | 9 mg |

| 磷 | 23 mg |

| 钾 | 163 mg |

| 钙 | 10 mg |

| 锰 | 0.08 mg |

| 铁 | 0.4 mg |

| 铜 | 0.06 mg |

| 锌 | 0.13 mg |

| 硒 | 0.2 μg |

| 维生素A | 92 μg |

| 维生素B1(硫胺素) | 0.03 mg |

| 维生素B2(核黄素) | 0.03 mg |

| 烟酸(烟酰胺) | 0.6 mg |

| 维生素C(抗坏血酸) | 19 mg |

| 维生素E | 0.57 mg |

药用

番茄

番茄

多吃西红柿护心脏,美国科学家的一项研究表明,用农家肥种植出的有机西红柿具有保护心脏的作用。有机西红柿中的抗氧化剂类黄酮的含量,是普通西红柿含量的两倍。类黄酮具有降血压、降血脂、增加冠脉血流量等功能。

西红柿越红,营养越高,做熟后比生吃更有利于营养吸收。

西红柿中主要的营养就是维生素,其中,最重要、含量最多的就是胡萝卜素中的一种——番茄红素。科学家们对番茄红素健康作用的研究有了很多新的突破,已经证明的包括:具有独特的抗氧化能力,可以清除人体内导致衰老和疾病的自由基;预防心血管疾病的发生;阻止前列腺的癌变进程,并有效地减少胰腺癌、直肠癌、喉癌、口腔癌、乳腺癌等癌症的发病危险。

现代医学研究表明,癌症病人对维生素C的需要量显著增加,而西红柿含有丰富的维生素C,是防癌抗癌的首选果蔬。

西红柿是维生素C的天然食物来源,每天食用1-2个西红柿,可以增强血管柔韧性,制止牙龈出血,增强抗癌能力,对高血压、心脏病患者非常有益。同时,西红柿中还含有一种特殊成分――番茄素,而番茄素具有止渴生津、健胃消食的作用,可防治胃热口苦、发热烦渴、中暑等症,是益气生津、健脾和胃的佳品。

餐前吃西红柿容易使胃酸增高,食用者会产生烧心、腹痛等不适症状。而餐后吃西红柿,由于胃酸已经与食物混合,胃内酸度会降低,就能避免出现这些症状。

番茄红素具有很强的抗氧化能力,可以清除危害人体的自由基。自由基是一种带多余电子的氧分子或氧原子,好比人体中破坏力和杀伤力很强的寄生虫,它们以侵蚀支持人体健康的细胞、蛋白质为生,有时还攻击人体各部分功能控制中心(如免疫调节中心、血糖控制中心、癌症抑制中心等),并通过血液在体内四处流窜,成为人体极其可怕的健康杀手。通过清除自由基,番茄红素能防止癌症和一些慢性疾病的作用。

有保护肝脏、营养心肌、降低血压的作用,它含糖量适度(为葡萄糖和果糖),维生素P,有类似阿斯匹林的作用,可降低血液粘稠度,保护血管,能防治高血压。常食番茄对冠心病和肝脏病人有辅助治疗的作用。含有一种叫氯化铜的物质,对肝病有辅助治疗作用。

有清热解毒、利尿通便、帮助消化的功效。苹果酸和柠檬酸可帮助胃液对脂肪物质进行消化,吃了油腻食物,吃点番茄不但助消化,且可防消化不良。番茄亦有利尿作用,吃番茄对肾病有益。热天还可以将番茄片熬汤当茶喝,有清热防暑作用。所含纤维质能使粪便中水分增多,还能转换成容易软便的物质,达到通便作用。

保护皮肤健康,含维生素PP,维持胃液的正常分泌,促进红血球的形成,维生素C的含量高,可保持皮肤的弹性。将番茄切碎加少许蜂蜜外用可以滋润肌肤,治疗癞皮病。

防止小儿佝偻病、夜盲症、眼干燥症。富含维生素A,能促进骨骼钙化,对牙齿组织的形成起重要作用,牙根炎、牙病、流鼻血和患出血性疾病的病人多吃番茄,有助于治疗。

科研

2019年2月,巴西维索萨联邦大学的Agustin Zsögön等人指出利用最新的基因编辑技术,使番茄以一种更简单更容易的方法来批量生产用于商业目的的辣椒素。只需要在番茄中上调PAL、KAS、COMT、FaTA这四个基因,以及启动BCAT、CS这两个基因,就可以在番茄中开启辣椒素基因的表达,从而更大量、更高效、更廉价地生产辣椒素。辣椒基因组测序的完成,以及番茄含有辣椒素所必需的全套基因的发现,为通过基因编辑操作生产辣椒类生物制剂的“火辣番茄”铺平了道路。

2020年1月,中国农业科学院深圳农业基因组研究所所长黄三文课题组构建了番茄泛转录组,全面分析了番茄驯化改良过程中的转录组变异。

2020年12月,日本厚生劳动省批准CRISPR编辑的富含GABA的西西里红番茄进入市场,这是日本国内首个基因编辑食品的销售申请。该番茄由日本筑波大学和企业共同研发,含有比天然品种多4至5倍的γ-氨基丁酸(GABA),GABA被认为具有减轻精神压力及抑制血压升高的效果。预计最早将于2022年上市销售。届时企业将会在商品上标注其为基因编辑食品。

2022年5月,约翰英纳斯中心的植物代谢工程师Cathie Martin领导的一个小组和首尔国立大学的植物遗传学家Choe Sunghwa领导的小组于2022年5月发表在《自然·植物》 杂志上的研究报告表明,在基因编辑的帮助下,阳光下成熟的西红柿也可以储存维生素D的前体分子,西红柿可变成维生素D的丰富来源。

2022年6月,黄三文团队首次获得了一个由838个基因组构建的番茄图泛基因组,包含精确定位的1900多万个变异,其中包括32个新的参考水平基因组组装。此外,借此找回了番茄育种中“丢失的遗传力”,为解析生物复杂性状的遗传机制提供了新思路。

2023年4月6日,《Nature Genetics》(自然·遗传学)发表了由新疆农业科学院园艺作物研究所牵头,中国农业科学院深圳农业基因组研究所、作物科学研究所、生物技术研究所等团队合作完成的研究,该研究利用番茄超级泛基因组揭示了野生和栽培番茄的基因组演化历史,系统解析了番茄野生种中尚未被充分挖掘的遗传多样性。该研究同时证明了通过基因组学的“bottom-up”方法鉴定功能基因的可能,为超级泛基因组在其他作物中的构建和应用指明了方向。

番茄

番茄

据记载,16世纪,英国有位名叫俄罗达拉的公爵在南美洲旅游,很喜欢番茄这种观赏植物,于是如获至宝一般将之带回英国,作为爱情的礼物献给了情人伊丽莎白女王以表达爱意,从此,“爱情果”、“情人果”之名就广为流传了。但人们都把番茄种在庄园里,并作为象征爱情的礼品赠送给爱人。

过了一代又一代,仍没有人敢吃番茄。到了17世纪,有一位法国画家曾多次描绘番茄,面对番茄这样美丽可爱而“有毒”的浆果,实在抵挡不住它的诱惑,于是产生了亲口尝一尝它是什么味道的念头。他冒着生命危险吃了一个,觉得甜甜的、酸酸的、酸中又有甜。然而,躺到床上等死的他居然没事,于是“番茄无毒可以吃”的消息迅速传遍了世界。

从那以后,上亿人均安心享受了这位“敢为天下先”的勇士冒死而带来的口福。到了18世纪,意大利厨师用番茄做成佳肴,色艳、味美,客人赞不绝口。番茄终于登上了餐桌。从此,番茄博得众人之爱,被誉为红色果、金苹果、红宝石、爱情果。

花语:敢于尝试,虽然平凡弱小,但却富有勇气,只要有理想和耐心,小小的力量也可变成大大的光热。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。