-

岑仲勉 编辑

岑仲勉(1886年9月—1961年10月7日),名铭恕,又名汝懋,以字行,广东佛山市顺德县人。中国历史学家。光绪三十四年(1908年)10月,入北京高等专门税务学校。毕业后在上海江海关及广东财政厅等处任职员,业余从事植物名实考订及中外史地考证。民国二十三年(1934年)开始任上海暨南大学秘书兼文书主任,撰著《佛游天竺记考释》。后在《圣心》《辅仁学志》《金陵学报》《中山大学文史专刊》等杂志发表论著,引起史学名家的注目。民国二十六年(1937年)经陈垣推荐入中央研究院历史语言研究所。民国三十七年(1948年)7月至1961年10月任中山大学历史系教授,先后执教《隋唐五代史》《唐代石刻文选读》《两汉西域学》《蒙古初期史》《隋唐史》等课程。1961年10月在广州病逝。岑仲勉在先秦史、隋唐史、文献学、中外关系、边疆史地、突厥史、蒙元史等多个领域建树卓越,与陈寅恪并称“唐史双子星”。其所著《隋唐史》反映了他在隋唐史通论中的创见,如其中对李德裕、陈子昂、四镇的研究,新意迭出。著有《元和姓撰四校记》《西周社会制度问题》《隋唐史》《突厥集史》《黄河变迁史》《岑仲勉学术论文集》等。

全名:岑仲勉

别名:铭恕、汝懋

字:仲勉

所处时代:近现代

民族族群:汉族

出生地:广东佛山顺德县桂洲乡

出生日期:1886年9月

逝世日期:1961年10月7日

逝世地:广州中山医学院附属第二医院

主要作品:《元和姓撰四校记》《西周社会制度问题》《隋唐史》《突厥集史》《黄河变迁史》《岑仲勉学术论文集》

国籍:中国

毕业院校:广雅书院

职业:历史学家

早年就学

清光绪十二年(1886年)9月,岑仲勉出生于广东省顺德县,其父孝辕公为前清举人,他出生仅三岁就去世了。其父关心海防和新学,留心经世之学,岑氏自云志学之年曾得见其父批读的杜佑《通典》。 他年幼时就已经开始课习北碑、临摹汉隶以及诵读四书五经。及长,他又跟随其堂伯父攻金石刻辞,并在课余时间自己取来《通鉴纲目》进行点读。后来他又自行修读了《通典》等政书,习而好之,逐步对历史产生了兴趣。

清光绪二十九年(1903年),考入两广大学堂(清“广雅书院”,后改为两广高等学堂),攻习经史与宋明理学,深受乾嘉考据学的熏陶,对于高邮王念孙、王引之父子以及德清俞氏之学尤为服膺,学有根底。

光绪三十二年(1906年)到光绪三十三年(1907年),岑仲勉执教于灵州速成师范及高州中学。

光绪三十四年(1908年),岑仲勉进两广游学预备科,意在出国留学,但因经费不足,未能成行。10月,进入北京高等税务学校,在此期间,岑仲勉研习社会科学和自然科学,也掌握了多门语言,为以后的边疆史研究做了准备。

民国元年(1912年)12月,毕业后,岑仲勉本想东渡日本深造,但由于家境困窘,无奈只好放弃赴日本深造计划,转而投身工作谋生计。

初涉史界

岑仲勉

岑仲勉

民国十年(1921年)开始,岑仲勉在史学界薪露头角,发表了四五十篇颇具水平的隋唐史和中外交通史文章于中山大学《史学专刊》《辅仁学志》等国内知名学术刊物,较为代表性的如《新唐书突厥传疑注》《汉书西域传康居传校释》《陈子昂及其文集之事迹》《李德裕会昌伐叛集编证上》《隋书州郡牧守编年表》等。当时正在清华大学执教的陈寅恪评价说:“专君文读讫,极佩。此君想是粤人,中国将来恐只有南学,江淮已无足言,更不论黄河流域矣。”

民国十二年(1923年)以后十余年间,岑仲勉曾致力于中国植物名实考订和植物分类学的研究。民国十二年(1923年)和民国十三年(1924年),岑仲勉分别发表了《对于植物学名词的管见》和《楮构说》,后来又撰写了50万字的植物分类学手稿一部。自然科学的素养和自然科学方法论的洗礼,对其后来的史学研究产生了直接影响。

史学之路

民国二十年(1931年),岑仲勉在广州圣心中学任教,潜心文史,尤其致力于中西交通的专门之学。取西洋汉学之精华,融入传统的实学,把顺德先贤李文田的西北史地考证推向新阶段。该校校刊《圣心》杂志,连续发表了岑仲勉考证西域南海史地的多篇论文。

民国二十一年(1932年),他任上海暨南大学秘书。当时国内学术刊物纷纷刊登他对西北史地考证的文章。著名历史学家陈垣赞赏他的专长,特约他为《辅仁学志》撰稿。他在这个刊物及在《中山大学史学专刊》发表许多文章,均史事翔实,论断有识,备受赞扬。他广泛应用对音方法考订边陲外域古名,作为史料补充,这是他研究史学的特色。

民国二十三年(1934年),岑仲勉发表了第一部由上海商务印书馆出版的专著《法显传考释》(即《佛游天竺记考释》),这部作品的发表代表了岑仲勉在中国史学界的影响力达到一个新的高度。

民国二十六年(1937年),岑仲勉在陈垣的推荐下,进入中央研究院历史语言研究所担任研究员。史语所给岑仲勉的史学研究提供了良好的资源,由于时代原因,他跟着史语所一起长期颠沛流离。民国二十七年(1938年)又移往昆明,民国三十年(1941年)迁抵四川重庆南溪板栗坳。岑仲勉随史语所四处辗转,饱经战祸风霜,流离颠沛。在战乱中,图书分散,治学条件极为艰苦。

在史语所期间,岑仲勉主要致力于隋唐史和西北史地研究,在隋唐史研究方面,他创见性开拓了以碑证史的唐史研究路径,与陈寅恪以历史政治入手的研究方向遥相呼应。他特别注重对隋唐史的考据及对唐代文献史料的整理和研究。

任教中山

民国三十七年(1948年)7月,岑仲勉因与历史语言研究所主持人发生矛盾,愤然离开史语所,南下广州,进中山大学文学院历史系任教。 从事先秦史、隋唐史、文献学、史地学、中外交通史、民族学等研究。

1949年10月1日,新中国成立后,科研教育工作有了新的变化和面貌,岑仲勉一如之前地关心时事,并把学术研究和现实联系起来。 岑仲勉来到中山大学后主要致力于讲授隋唐史、培养学生及著书立说。此时岑仲勉已是六十四岁的高龄,健康和精力已经大不如前,但他却毅力过人,老来弥笃,著述不辍。在“双百”方针的鼓舞下,他几次参加新史学重大问题的讨论,如关于古代历史分期问题,岑仲勉著有《西周社会制度问题》;关于田制与赋税制问题,著有《西晋占田和课田制度之综合说明》《租庸调与均田有无关系》《就占田课田问题再说几句话》及《唐代两税基础及其牵连的问题》;关于农民战争问题,撰有《如何探讨我国农民战争发展的规律》。这些作品多有其独立的见解,具有很高的学术价值,同时亦反映了他对建设和发展新史学的期望和热情。

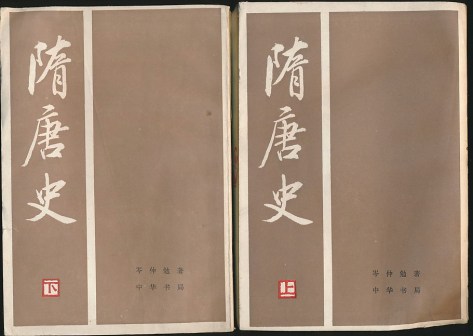

1950年1月,岑仲勉完成了他在中山大学的讲义《隋唐史》,先以油印形式在校内流传,1954年高教部印出供全国高校内部交流, 后又经整理,于1957年由高等教育出版社出版。

1953年,政府提出根治黄河的规划和措施,作为一贯经世致用的学者,岑仲勉对治理黄河表现出极大的关心及热情,他先后发表有关论文多篇,如《关于黄河迁徙的研究》一文总结了历代治黄经验及利弊得失,受到有关方面的重视和好评。接着,他于1955年完成了《黄河变迁史》一书的撰述。该书凡六十余万字,对元代以前黄河变迁的历史进行了概述,并阐述了历代治理黄河的名论及其实施。岑仲勉的《黄河变迁史》资料翔实、例证突出,为治理黄河水利提供了重要的历史依据,成为研究黄河史的一部重要的学术著作。

1957年,岑仲勉笔耕二十余年的《突厥集史》(全二册)和《西突厥史料补阙及考证》两书脱稿,于翌年分别由北京中华书局和上海中华书局编辑出版,两书问世之后,引起国内外突厥学研究者的重视。

1960年,岑仲勉另外两部作品《唐人行第录》《通鉴隋唐纪比事质疑》最终定稿并相继出版。

与世长辞

1961年初,岑仲勉应中华书局之请,着手编撰一本考证唐代官吏的专门性著作。为了早日完稿,他抱病进行研究工作,用了约半年的时间就写成了初稿。不幸1961年夏末,岑仲勉重病不治,未能最终定稿便与世长辞。

隋唐史

隋唐史料校勘

岑仲勉在隋唐史校勘考释之学中,辨伪方面,《白集醉吟先生墓志铭存疑》等文受到国内外学者广泛好评,与《白氏长庆集伪文》《论白氏长庆集源流并评东洋本白集》一起,对白居易文集整理有重要贡献。在追录史源方面,指出《元和姓纂》为《新唐书‧宰相世系表》之史源,此为一重要发现。在职官典制考证方面,《翰林学士壁记注补》《补唐代翰林两记》是超迈清人的作品。在地理考证方面,《括地志序略新铨》论定孙星衍排列之非。这方面的专著有20世纪50—60年代的《隋书求是》《唐史余审》《通鉴隋唐纪比事质疑》《唐人行第录》。《行第录》为对唐代文学史及传记学很有裨益的首创之作。

其中,岑仲勉一生最重要的成就是《元和姓纂四校记》,他在抗战转徙之间的所有工作,其实都是为此项工作而作文献搜录工作之间的意外收获。岑仲勉校勘采用穷尽文献的治学方法,致力于该书的芟误、拾遗、正本、伐伪,程功之巨,发明之丰,校订之曲折,征事之详密,堪称其一生著述中的扛鼎之作。岑仲勉从数千种古籍中采录《姓纂》所记近两万名历代人物(唐人占绝大多数)的事迹,逐一考次订异,并据以纠订前人辑校本的各类错误。这期间岑仲勉完成大量论文与专著,中心是围绕《姓纂》校订工作展开,更大的规划则是对唐代史事站在现代学术立场上的重新认识。为求《姓纂》二万人名之取舍斟酌,他几乎翻检全部存世与唐五代史交涉的典籍,几乎所涉每一种书都发现各种文本脱误、事实讹晦、传闻不实、真伪混杂的情况。

岑仲勉对宋代以来的石刻专书作了系统梳理,发现前人考订方法存在众多偏失,乃成《金石证史》《贞石证史》《续贞石证史》等系列札记,逐种考定,阐释义例,追求真相,足为石刻研究之典范。对正史、《通鉴》《唐六典》《唐会要》等基本典籍,用力更勤,如《通鉴隋唐纪比事质疑》摘出司马光疏失达数百则之多。

撰写《隋唐史》

《隋唐史》一书是在教学过程中由讲义而形成专著的, 初为油印讲义,编定于1950年,当时还叫做《隋唐史讲义》,由高等教育部作为大学教材印发给各个高校作为教学参考。1957年,该书经修订后又由高等教育出版社出版发行,并正式更名为《隋唐史》,通行全国。岑仲勉的《隋唐史》分为隋史和唐史两部分。其中隋史有19节,附录2篇,唐史有68节,另有附图13幅。所涉内容广泛,几乎对隋唐史的所有重大问题都有涉及。在内容的选取上,该书的突出特点便是视野开阔、内容丰富。

各个版本的《隋唐史》" alt="

各个版本的《隋唐史》" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/8b82b9014a90f603738dbc4cee45a41bb051f819473a?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 各个版本的《隋唐史》

其中,像陈子昂在唐文改革中地位的看法,岑仲勉在第17节“文字由骈俪变为散体”中对此作了卓越的论述。岑仲勉认为,由骈文转变成散文的风气,在唐人的记载中已经有确论认定是陈子昂开创的这种风气。岑仲勉经过研究,不认为是韩愈推动了古文运动。他说道:“大致能恢复古代散文之格局,唐文起八代之衰,断推子昂为第一。” 他认为:“唐文革命,早在百余年前,韩、柳只集大成耳。” 他这一观点是很新颖的。另外在第45节“牛李之李指宗闵(宋祁说),李德裕无党(范摅、《玉泉子》、裴庭裕及孙甫说)”中,岑仲勉用了很大的篇幅和心力来为李德裕作辩护。他在文章开头就表达了自己的愤慨,他认为是牛僧孺和李宗闵结党营私掌握了话语权,对李德裕的形象进行抹黑,以致于后人无从认识李德裕的真实形象。所以他从古籍中记载的“牛李”一词入手,通过考证,他认为这里面的“李”并不是指李德裕,而是指李宗闵。他说:“‘牛李’一词之初意,当时人用以指斥僧孺、宗闵之结党营私,五代时史官及宋祁尚能知其真意。无如牛党之文人,好为谰言,施移花接木之计,把‘李’字属之德裕,形成‘牛’、‘李’对立,藉以减少僧孺之过恶。” 他经过多方考证辨析,最后得出“德裕无党,僧孺一派有死党,记载甚分明,奈史家弗察,妄称‘牛’、‘李’各分朋党,互相倾轧,垂四十年。” 的结论。他对李德裕以及牛李党争的系列观点和论证,对后世也产生了不小的影响。

突厥史

史料编辑

岑仲勉对突厥史研究的成就与贡献主要体现在《突厥集史》和《西突厥史料补阙及考证》二部书中。《突厥集史》是岑仲勉耗费20多年心血完成的巨著,内容几乎网罗有关突厥的正史、文集、典籍、碑文墓志和各类杂记等全部史料。该书分为上下两册,共十七卷。上册包括卷首和前十卷,卷首叙述该书的引言、遍例以及后记和参考书目,前十卷是作者汇集各种正史、文集、典籍、碑文墓志和各类杂记等有关突厥史料按照时间顺序进行编排,详细介绍了突厥从起源到分裂再到灭亡的过程。下册即卷十一到卷十六,并另附录一卷,是对突厥传记和文碑以及相关问题的校注和考证。《西突厥史料补阙及考证》是对沙畹《西突厥史料》的商榷和补正,内容涉及到“西突厥分立时间”、“西突厥世系考”等问题。二书问世后受到了中外学者的广泛肯定,苏联学者拉里昂夫认为此书出版后,“突厥史汉文史料在科学上第一次得到了完整的汇集。”

史实考订

岑仲勉在突厥史研究过程中,对其中涉及到的人物、时间、地理等史实等进行了详尽考证,这也是他治突厥史用力最勤的地方。如《通鉴考异》载:“《旧唐书·高祖纪》八月六日突厥寇定州,命皇太子(李建成)往幽州、秦王(李世民)往并州以备突厥,唐历亦同今据《实录》七月秦王出蒲州,八月皇太子往幽州、秦王往并州事。”岑仲勉认为,八月六日应该是八年六月之讹误,《资治通鉴》底稿肯定也有此讹误,所以司马光对校《实录》说八月无此事,但是在《旧书·纪》却记载的是六月而非八月,所以时间应该是八年六月。

沙畹《西突厥史料》是关于突厥史的名著,但其中也存在不少问题。岑仲勉指出沙畹之书史料取材:“约分两部。一列传之部,应别为论证。一编年之部,完全采自《册府元龟》,即就《册府元龟》言,亦未之尽,他书记载有明标年号既不难改定者,更为遑及,或反附入注中,使读者不易比定事实,更或不明中史书法,读‘是岁’如‘十二月’,则可议之处仍多。”所以他特撰《西突厥史料补阙及考证》一书,对《西突厥史料》一些存疑的地方给予商榷和订正。

在西突厥分立问题上,“西突厥本与北突厥同祖”,后来由于内部纷争而分化,遂分裂为东突厥和西突厥两个部族。对于西突厥分立史料记载颇多,沙畹指出:“中国载籍中指判别有时不甚显明,盖北突厥之分离,至室点密之子达头可汗之时始见确定,而其动因乃在北突厥沙钵略可汗与大逻便之不和,大逻便走依达头可汗,自是以后西突厥开始独立,然无论中国史文记述如何之泛,大逻便非西突厥之一可汗,彰彰明也。” 岑仲勉指出沙畹的这一结论是由于他没能发现《旧唐书》记载错误所致。《旧唐书》载:“西突厥本与北突厥同祖。初,木杆与沙钵略可汗有隙,因分为二。” 如果再检索其他古籍就能发现《旧唐书》的错误,《新唐书》载:“初,东突厥木杆可汗死,舍其子大逻便,而立弟佗钵可汗。……沙钵略袭击之,杀其母,阿波西走达头。当是时,达头为西面可汗,即授阿波兵十万,使与东突厥战。而阿波竟为沙钵略所禽。” 《隋书》也载:“西突厥者,木杆可汗之子大逻便也。与沙钵略有隙,因分为二,渐以强盛。” 根据《新唐书》和《隋书》的比对可以看出,西突厥之所以分离,是因为突厥可汗沙钵略与木杆之子大逻便有矛盾,而并非《旧唐书》中所说的是沙钵略和木杆有矛盾,而《册府元龟》也是引用《旧唐书》的记载,所以《册府元龟》的记载也有误,沙畹却根据《册府元龟》《旧唐书》记载便得出“大逻便非西突厥之一可汗,彰彰明也”的结论,显得是有问题的。

史地考订

依陈达超教授所整理之《岑仲勉先生著述要目》,岑仲勉在《圣心》杂志共发表论文31篇, 其中一期14篇,二期17篇,今收入《中外史地考证》一书者26篇。 这26篇论文均为史地考订类,篇制不一,长者数万言,短者百十字。就内容而言,大体可划分为八类:

重要古地的证订。如《唐代阇婆与爪哇》《阇婆婆达》。

古代地理交通考证。如《南海昆仑与昆仑山之最初译名及其附近诸国》《掘伦与昆仑》《明代广东倭寇记》。

建置及区域考证。如《〈拉施特史〉十二省之研究》《唐代大食七属国考证——耶路撒冷在中国史上最古之译名》《〈诸蕃志〉占城属国考》《广府》。

往日为人所忽略的边远史地考订。如《柳衢国致物国不述国文单国拘萎蜜国》《阿軬荼国》《奇沙国》《末罗国》《憩野》。

汉籍记外国地理之误会辨证。如《〈水经注〉卷一笺校》。

外语所译我国地名之原名考释。如《暮门》《zaiùun非“刺桐”》《Quinsai乃杭州音译》《波凌》《亚俱罗》。

唐以前地理佚书考辑。如《晋宋间外国地理佚书辑略》《〈翻梵语〉中之〈外国传〉》《王玄策〈中天竺国行纪〉》《西域记》。

不经见之外地名称的考释。如《苫国》《朱禄国与末禄国》。

岑仲勉的研究更将学术目光拓展到“史源”追考所涉及的文献之考订上。即在史地考订中,他逐渐发现不少史料虽广为学人所知,也多有使用,但这些史料本身往往问题多多,缺乏细致、详尽的整理考订,严重影响学术研究之拓展。因而在其早年史地研究追讨史源的过程中,他往往会“顺带”做些校勘、辑佚、辨伪之类的文献考据工作。尽管目的或许尚不在文献考据本身,然而其“顺带”作这些文献考据工作的同时,也就逐渐形成了一种将追讨史源与文献考据紧密联系的学术思路。他强调对古籍本身应予深入考辨,而不可轻易断为伪造了之;同时认为,对古籍的利用不能不辨良莠随便征引,而应充分注意对史料本身作详细整理,且认为史料整理不够,适成学术发展进步之瓶颈。

治学方法

岑仲勉治学深受清代西北史地学派的影响。岑仲勉把《西域水道记》《汉书西域传补注》《登科记考》的作者徐松奉为先驱,因而有《汉书西域传地理校释》和《登科记考订补》之作。岑仲勉还受到清季英年早逝的唐史学者劳格的影响,所著《郎官石柱题名新著录》《郎官石柱题名新考订》《续劳格读全唐文札记》《元和姓纂四校记》等都发扬了劳格的未竟之业,而在博大方面有所超过。

岑仲勉治学最重要的成就是以碑刻考证历史,清代金石家的碑跋,多述小学、碑例、书法等专义,岑仲勉则以碑志考证史实,又纠正了清金石家过信石刻、偏责史实的问题,客观地论证碑志之价值。 除郎官石柱研究外,民国二十五年(1936年)到民国三十一年(1942年),著有《金石证史》《贞石证史》《续贞石证史》,后收入《金石论丛》,于1981年由上海古籍出版社出版。

陈垣:岑仲勉先生史地研究诸篇为切实而难得。粤中有此人材,大可喜也。

陈寅恪:岑君文读讫,极佩。此君想是粤人,中国将来恐只有南学,江淮已无足言,更不论黄河流域矣。

朱杰勤:岑先生早年留心“洋务”,中外文字都有深厚的基础,又爱治史地之学,一旦研究中外交通史或西域南海史地,故能充分利用自己的特长。

陈尚君:从前辈来讲,陈寅恪、岑仲勉等先生的工作使唐代文史研究的水平高于其他朝代。

黄苗子:现代广东大史学家,新会陈援庵(陈垣)之外,顺德岑仲勉先生堪与方驾。仲勉名铭恕,顺德的桂洲人,是清末两广高等学堂的高材生,并曾就读北京税务专门学校。他在“两高”上学前,就已读完五经,兼治通鉴。“两高”重视英文,他不但国学根底深,英文及天算也极用功,并精究音韵之学。

史念海:岑仲勉的研究成果岑仲勉是史学界一位成果累累的专家,他毕生致力于中国古代史的研究,在先秦史、民族史、隋唐史、文献学、中外交通史和史地学等领域均有建树,成绩斐然,尤其是对隋唐史及隋唐文献的研究多有创见,成就最大。

蔡鸿生:

①岑仲勉先生的学术道路,带有朴实无华的平民色彩与士大夫式的精神贵族大异其趣。他生于清末顺德一个商人家庭,先辈经营粮米生意,虽通翰墨,但并非严格意义的书香门第。岑氏本人考史、校史、证史的深厚学养,也不是从学院式的人文教育中取得的,可说与所谓“科班出身”无缘。因此,直到晚年,岑先生仍毫不讳言地夫子自道:“仲勉早岁学殖荒落,中年稍振刷,视苏老泉已瞠乎其后”。甚至在生徒面前,也乐于暴露而不是“包装”往往戏称自己是“半路出家”。这当然是谦词,其实大可移作对仲勉先生的赞语,因为,他一“出家”就成家,很快就名动京师,被陈寅恪先生视为“南学”的代表了。

②仲勉先生中外史地考证的贡献是多方面的,无论南海史、西域史还是突厥史,均卓有建树,既拓展了研究领域,又深化了历史认识,为后学留下了丰厚的遗产。

朱金城:近代著名的历史学家中,以史学名世而又对唐代文学研究作出巨大贡献的,应首推陈寅恪、岑仲勉二先生,其间岑仲勉先生以考据见长。他以大量精确而令人信服的资料为隋店史及唐代文学的研究工作开拓了新的天地。他的研究成果受到国内外学术界的普遍重视,而仲勉先生本人也受到同辈和后辈学者、研究工作者的敬重。

刘凤阳:岑仲勉没有家学渊源,没有进过名校,没有留过洋,没有名师的指点,甚至不是科班出身,他凭着几十年苦心孤诣、矢志不渝的追求,自学成才,最终成为史学名家,被誉为“平民学者”。

多用时论

岑仲勉1950年1月完成了他在中山大学的讲义《隋唐史》,先以油印形式在内部交流,1957年由高等教育出版社公开出版。岑仲勉1949年后的研究中,喜欢引时人论述,比如郭沫若等,思想观念多有趋时之论,也喜欢讲唯物论和辩证法。《隋唐史》讲义附录中即有“试用辩证法解说隋史之一节”。岑仲勉说:“实则一切现象,属自然的或人事的,无不可应用辩证法以观察其因果”。文后岑仲勉又引了列宁一段关于编证法的论述以及其它时论。附录二“论陈亡之必然性”,开始即讲:“唯物论辩证法范畴中有所谓必然性与偶然性,必然性是不可避免地要从事物本质、本身发展出来的现象、事变。偶然性是可有可无的现象,在其一般总过程上说,并不由现象的本质、本身生出来的现象,但可以说是出现于两个必然事变现象的交叉点上。”

陈岑矛盾

陈寅恪曾给梁方仲赠过一个诗条,抄录了陈诗《壬午春日有感》。原诗是:“沧海生还又见春,岂知春与世俱新。读书渐已师秦吏,钳市终须避楚人。九鼎铭辞争颂德,百年麤粝总伤贫。周妻何肉尤吾累,大患分明有此身。”诗后有陈寅恪一段话:“尊作有真感情故佳。太平洋战后弟由香港至桂林曾赋一律。仲勉先生时在李庄,见之寄和一首,不知尚存其集中否?和诗仅记一二句,殊可惜也。拙作附录,以博一笑。方仲兄 弟寅恪敬启 十月十六日。”20世纪50年代初,岑仲勉在《隋唐史》讲义中对陈寅恪多有批评。岑仲勉《隋唐史》除正文中对陈寅恪多有驳难外,注解中有些批评,可能让陈寅恪在感情上受到了伤害。岑仲勉在隋唐史诸问题上对陈寅恪的驳难,陈寅恪虽在后来有些文章中有所涉及,但从未直接回应。

属性 | 关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|---|

亲属 | 伯父 | 岑简庵 | 曾师事粤中名儒陈澧,知读经与碑帖之学。 |

父亲 | 岑孝辕 | 清朝举人,关心海防和新学,留心经世之学。 | |

二兄 | - | 于光绪末在翰署任职。 | |

妻子 | 梁韵筌 | - | |

次子 | 岑公汉 | - | |

孙子 | 岑世丹 | - | |

师友 | 学友 | 傅斯年、陈垣、陈寅恪等 | |

著作

著作 | 出版社 | 出版时间 |

|---|---|---|

《佛游天竺记考释》 | 商务印书馆 | 1934年 |

《元和姓纂四校记》(一、二、三册) | 商务印书馆 | 1948年(中华书局1994年再版) |

《西周社会制度问题》 | 新知识出版社 | 1956年(上海人民出版社1957年再版) |

《黄河变迁史》 | 人民出版社 | 1957年 |

《隋唐史》(上、下册) | 高等教育出版社 | 1957年(中华书局1982年再版) |

《府兵制度研究》 | 上海人民出版社 | 1957年 |

《两周文史论丛》 | 商务印书馆 | 1958年 |

《西突厥史料补阙及考证》 | 中华书局 | 1958年 |

《隋书求是》 | 商务印书馆 | 1958年 |

《墨子城守各篇简注》 | 古籍出版社 | 1958年(中华书局1987年再版) |

《突厥集史》(上、下册) | 中华书局 | 1958年 |

《唐史馀渖》 | 中华书局 | 1960年(上海古籍出版社1979年再版) |

《唐人行第录》 | 中华书局 | 1962年(上海古籍出版社1978年再版) |

《中外史地考证》(上、下册) | 中华书局 | 1962年(香港太平书局1966年再版) |

《通鉴隋唐纪比事质疑》 | 中华书局 | 1964年 |

《汉书西域传地里校释》(上、下册) | 中华书局 | 1981年 |

《金石论丛》 | 上海古籍出版社 | 1981年 |

《郎官石柱题名新考订》 | 上海古籍出版社 | 1984年 |

《岑仲勉史学论文集》 | 中华书局 | 1990年 |

参考资料: | ||

论文

论文 | 发表期刊 | 发表时间 |

|---|---|---|

《遵路杂缀》 | 《津浦之声》第3、4期 | 1928年 |

《唐代图婆与爪哇》 | 《圣心》第1期 | 1932年 |

《唐代大食七属国考证——耶路撒冷在中国史上最古之译名》 | 《圣心》第1期 | 1932年 |

《麴氏高昌补记》 | 《圣心》第2期 | 1933年7月 |

《王玄策<中天竺国行纪>》 | 《圣心》第2期 | 1933年7月 |

《法显西行年谱订补》 | 《圣心》第2期 | 1933年7月 |

《<汉书·西域传>奄蔡校释》 | 《辅仁学志》第4卷第2期 | 1934年6月 |

《蒙古史札记》 | 《历史语言研究所集刊》第5本第4分 | 1935年12月 |

《元太祖定都和林说》 | 《历史语言研究所集刊》第5本第4分 | 1935年12月 |

《元定宗侵把秃》 | 《历史语言研究所集刊》第5本第4分 | 1935年12月 |

《乃颜世代与柔颜卫》 | 《历史语言研究所集刊》第5本第4分 | 1935年12月 |

《明初曲先·阿端·安定·罕东四卫考》 | 《金陵学报》第6卷第2期 | 1936年 |

《<八耶律希亮神道碑>之地理人事》 | 《史学专刊》(中山大学)第1卷第4期 | 1936年12月 |

《<新唐书·突厥传>拟注》 | 《辅仁学志》第6卷第1、2合期 | 1937年6月 |

《跋突厥文阙特勤碑》 | 《辅仁学志》第6卷第l、2合期 | 1937年6月 |

《李德裕会昌伐叛集编证》(上) | 《史学专刊》(中山大学)第2卷第1期 | 1937年 |

《外蒙於都斤山考》 | 《历史语言研究所集刊》第8本第3分 | 1939年 |

《天山南路元代设驿之今地》 | 《历史语言研究所集刊》第10本第4分 | 1942年 |

《论取鉴唐史》 | 《益世报》(重庆)文史副刊 | 1943年11月4日 |

《伊兰之胡与匈奴之胡》 | 《真理杂志》(重庆)第1卷第3期 | 1944年 |

《唐代戏乐之波斯语》 | 《东方杂志》第40卷第17号 | 1944年9月 |

《揭出中华民族与突厥族之密切关系》 | 《东方杂志》第41卷第3号 | 1945年2月 |

《党项及於弥语原辨》 | 《边疆研究论丛》(成都金陵大学) | 1945年 |

《<隋书>之吐蕃——附国》 | 《民族学研究集刊》第5期 | 1946年4月 |

《唐集质疑》 | 《历史语言研究所集刊》第9本 | 1947年 |

《“回回”一词之语原》 | 《历史语言研究所集刊》第12本 | 1947年 |

《吐鲁番木柱刻文略释》 | 《历史语言研究所集刊》第12本 | 1947年 |

《元初西北五城之地理的考古》 | 《历史语言研究所集刊》第12本 | 1947年 |

《昌顿之语原及其音读》 | 《西北通讯》第3卷第1期 | 1948年 |

《契丹的打草谷制度》 | 《大公报》(香港)新史学 | 1951年4月24日 |

《唐代两税基础及其牵连的问题》 | 《历史教学》第2卷第5、6期 | 1951年11-12月 |

《租庸调与均田有无关系》 | 《历史研究》第5期 | 1955年 |

《西晋占田和课田制度之综合说明》 | 《中学历史教学》第8期 | 1957年 |

《论阻卜牧地不能在额济纳》 | 《中山大学学报》(社科版)第1期 | 1958年 |

《依唐代官制说明张曲江集附录诰命的错误》 | 《中山大学学报》(社科版)第2期 | 1958年 |

《如何探讨我国农民战争发展的规律》 | 《文汇报》(上海) | 1959年11月29日 |

《自汉至唐漠北几个地名之考定》 | 《中外史地考证》(上) | 1962年12月 |

《<佛游天竺记>名称之讨论》 | 《中外史地考证》(上) | 1962年12月 |

《唐以前之西域及南蕃地理书》 | 《中外史地考证》(上) | 1962年12月 |

《论李德裕无党及司马光修唐纪之怀挟私见》 | 《岑仲勉史学论文集》 | 1990年7月 |

参考资料: | ||

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。