-

彝族 编辑

彝族,是中国第六大少数民族,民族语言为彝语,属汉藏语系藏缅语族彝语支,有北部、东部、南部、东南部、西部、中部6种方言,其中包括5个次方言,25个土语。彝族主要分布在滇、川、黔、桂四省(区)的高原与沿海丘陵之间,主要聚集在楚雄、红河、凉山、毕节、六盘水和安顺等地,凉山彝族自治州是全国最大的彝族聚居区。根据《中国统计年鉴-2021》统计,中国境内彝族的人口数为9830327人。

中文名:彝族

人口数量:983.03 万(2021年)

居住地:云南、四川、贵州、广西、越南等

语种:彝语(藏缅语族彝语支)

文字:彝文(韪书)

主要地区:云南、四川、贵州、广西等

主要城市:昆明、玉溪、西昌、楚雄、曲靖

历法:彝族十月太阳历

彝族

彝族

主要的自称中,云南昭通、武定、禄劝、弥勒、石屏,四川大、小凉山的彝族自称“诺苏”、“纳苏”、“聂苏”,这部分彝族约占总人口的1/2。云南哀牢山、无量山及开远、文山、马关一带的彝族自称“密撒(泼)”、“腊苏(泼)”、“濮拉泼”、“尼濮”等。贵州的彝族自称“糯苏”、“纳”、“诺”、“聂”等。

新中国成立后,经过民族识别,按照广大彝族人民的共同意愿,以鼎彝之“彝”作为统一的民族名称 。

在公元前2世纪至公元初期,彝族先民活动的中心大约在滇池、邛都(今四川西昌东南)两个区域。在这些地区居住着称为“邛都”、“昆明”、“劳浸”“靡莫”和“滇”等从事农业或游牧的部落。根据彝族的历史传说,其祖先在远古时代居住在“邛之卤”,后来才南下到“诺以”、“曲以”两水沿岸(即金沙江和安宁河流域)。

大约在公元3世纪以后,彝族的先民已经从安宁河流域、金沙江两岸、云南滇池、哀牢山等地逐渐扩展到滇东北、滇南、黔西北及广西西北部。由于彝族先民定居西南后,曾不断与其他民族融合,如古代南方的濮人后裔就有许多成为了今天的彝族。贵州古彝文典籍《西南彝志》中就有许多关于“濮变彝”的记载。同时,古代彝族居住的地区,又分布着彝语支的其他许多部落。因此,彝族在历史上的名称十分复杂。

大约在公元前二、三世纪,居住在云南滇池周围的彝族先民已开始进入阶级社会。汉初,在滇池地区(原“滇国”领域)设益州郡,彝族先民为“滇王”所统治。公元8世纪,在云南哀牢山北部和洱海地区出现了六个地方政权,史称“六诏”(六王)。其中“蒙舍诏”的首领皮罗阁在783年统一“六诏”,建立了以彝族为主体,包括白、纳西等族在内的“南诏”奴隶制政权,并由唐朝册封为“云南王”。同一时期,在贵州彝族地区也出现了“罗甸”等政权,总称为“罗氏鬼主”。

公元937年,封建制的“大理政权”取代了由于奴隶和农民起义而崩溃的“南诏”,从此,云南彝区开始走向封建制。13世纪后,“大理”、“罗甸”相继被元朝征服,并在这些地区设置路、府、州、县和宣慰司。元末,云南许多彝族地区封建地主经济迅速发展,但在一些地区领主经济和奴隶制残余仍然不同程度的存在。明代,在彝族地区兼设流官、土流兼治和土官三种官职,对彝族地区的经济发展起了十分显著的促进作用。清代实行“改土归流”,加强了对彝族地区的直接统治,从而使大多数彝族地区的领主经济解体,封建地主经济进一步发展。

1840年鸦片战争后,中国逐渐沦为半封建半殖民地社会,广大的彝族人民也深受苦难,鸦片在彝区大肆泛滥。凉山彝族奴隶主利用鸦片换得大批枪支、白银,有了枪支,他们又进一步向四周扩展势力,掳掠各族人民为奴隶。由于有了枪支,彝族内部的冤家械斗日益频繁,使广大彝族陷入水深火热之中,许多彝族被迫背井离乡,向安宁河以西至丽江地区迁移。

为反抗剥削压迫,彝族人民在历史上进行过多次英勇抗争。特别是近代,彝族人民的反抗斗争汇入了全国各族人民的反帝反封建斗争的洪流。清咸丰年间哀牢山彝族李文学领导的起义声势浩大,影响深远,坚持斗争达23年之久(1853——1876年)。19世纪末,金平、元阳等地彝族、哈尼族人民曾多次联合反抗入侵中国边疆地区的法国侵略者。滇南的彝、汉各族人民,曾多次反对法国侵略者修筑滇越铁路。光绪二十五年(1899年)蒙自爆发了彝民杨自元带头火烧法国“海关”的事件。辛亥革命和护国运动中,许多彝族志士参加了推翻帝制的斗争。1913年至1916年间,在凉山州的冕宁、越雟一带爆发了彝族人民反抗奴隶制度的大起义。由于起义的高潮在1914年,这一年为彝历的虎年(彝语称虎为拉,称年为库),故史称“拉库起义”。

1927年,蒙自县五六百汉、彝族人民,在党的领导下,提出了土地革命的口号,并在山区建立了苏维埃政权。1935年至1936年,红军一、二方面军两次经过彝区,在滇东北、滇北和凉山彝区宣传民族政策,受到广大彝族人民的拥护,许多彝族优秀儿女参加了红军。在冕宁,红军打开了监狱,放出了“坐质换班”的彝民。冕宁拖乌彝族果基家头人小叶丹 在党的民族政策感召下,与红军总参谋长刘伯承按照彝族的传统习俗在冕宁彝海结盟,使得红军顺利通过了彝区,取得了抢渡大渡河、飞夺泸定桥的胜利。刘伯承还将“中国夷民红军沽鸡(即果基)支队”的红旗授予小叶丹, 鼓励他们组织游击队反抗国民党统治。红军播下的革命火种在彝区广泛传播,人们怀着对红军的敬意和思念,珍藏着红军留下的红旗、用过的物品,许多彝族还将这一年出生的儿女用红军来命名,如“红军惹”、“红军嫫”。

在解放战争中,路南圭山和弥勒西山彝族在党的领导下,建立了游击武装和革命根据地,同国民党军队进行了英勇的斗争。滇南、滇东北、滇西和凉山等地的彝族与其它民族人民也建立了游击队,为配合中国人民解放军顺利进军,解放上述地区作出了贡献,许多彝族人民的优秀儿女在革命斗争中献出了宝贵的生命 。

土司制、封建地主制

云南省武定、禄劝两县的北部和红河南岸某些土司地区,在20世纪上半叶还保留着封建领主制经济残余,建立在这种经济基础之上的社会政治制度是土司制。清代中叶以前,土司势力尚强,当地的土地、山林等尽归土司所有,群众隶属于各土司。

近百年来,土司势力逐渐衰落,新中国成立前夕,领主制经济形态已残缺破碎。虽然土司使用各种办法防止土地外流,但许多“官田”还是通过各种方式转到百姓手中。同时,百姓自开的“私田”也越来越多,无法控制。到解放前夕,武定、禄劝的土司区内,百姓的私田已占整个田地的一半左右;红河南岸的土司区,也有部分田地转到百姓手中,有的还取得了土地所有权。

老人

老人

总体来讲,在上述土司、土目统治地区,封建领主的剥削以实物地租为主,包括地租、官租、杂派、押金等等,剥削量约占佃农农业总收入的30-60%,其中还不包括劳役地租在内。民国以后,国民党政府在1934年至1935年间,先后在这一地区推行保甲制,其政治组织与汉族地区基本相同。

这一时期,滇、黔、桂广大彝族地区及四川的部分彝族地区渐渐进入了以封建地主制经济形态为主导的社会。但是,由于生产资料的占有和阶级关系的结构不同,各地还存在着一些差异。云南的大部分、贵州的部分和广西全部彝族地区,封建地主经济已成为该社会的主要经济形态。土地抵押、典当,特别是买卖关系盛行,导致了激烈的土地兼并与阶级分化。作为主要生产资料的土地,地主每人平均占有的数量约为贫农每人平均占有数量的7倍以上。地主、富农占有的牛、马、驴、骡等大牲畜较多,各种农具齐全,而贫苦农民的大牲畜很少,农具也残缺不全。

这类彝族地区的地主阶级约占当地总农户数的5%左右,贫雇农户约为60-80%。一些彝族地主不仅压迫剥削本民族的农民,而且也压迫剥削其他各族人民。与此同时,许多彝族农民除受到本民族的地主阶级剥削外,也遭受到汉族地主的统治和剥削。但在某些贫困山区,土地集中程度较低,自耕农民占绝大多数。如云南弥勒县第三乡,土地改革时约有村民530户左右,其中彝族占80%以上,整个乡没有一户地主、富农,绝大多数为自耕农民。

在四川部分彝族地区,已进入封建地主制经济阶段的地区主要在今凉山州安宁河两岸、川滇大道附近,以及雷波、马边、峨边、叙永、古蔺等县靠近汉族地区的地方。上述地区有两种情况:安宁河两岸、川滇大道附近及雷波、马边、峨边的边缘区,基本上是从奴隶制经济解体的条件下直接发展到封建地主制经济的;屏山、叙永、古蔺等县则是“改土归流”后在封建领主制经济解体的基础上,向封建地主制经济过渡的。在由奴隶制直接发展为封建地主制的地区,虽然社会的主导生产方式已是封建制经济,但由于它脱胎于奴隶社会,故奴隶制的残余与影响还相当顽固地保留着。

处于封建地主经济的彝族地区,近百年来也有资本主义因素的萌芽。19世纪末叶以来,在滇越铁路及其支线沿线,由于社会生产力的发展,已出现若干资本主义性质的企业,一些企业由彝族经营。1878年前后,个旧锡矿区有大小彝族资本家20余人。最小的企业拥有工人40多人,大的拥有四五百人,最大的竟达千余人之多。民国以后,在滇东北彝族统治阶级中逐渐形成一个军阀官僚集团,并在1927年起直到新中国建立前取得了云南的统治权。其中一部分人建立或控制了一些工商业机构与企业,逐步走上发展资本主义的道路。如他们控制了云南的金融机构——富滇银行,还在个旧及滇北先后建立了个旧锡公司、云南炼锡公司、云南矿务公司及滇北矿务局等工矿企业。除了上述“官商”企业外,他们还以集股或个人名义开办了一些私人的企业。仅在昭通一带,就有“昭通民众实业股份有限公司”和“福鹤公”、“永达”、“庆丰祥”、“同协庆”、“裕通”等十几家商号,主要从事棉纱、油脂、山货、药材的买卖,也进行黄金、白银、枪支的贩卖,并开设了一些银行、钱庄和店铺,垄断了滇东北及黔西北和凉山部分地区的工商业。此外,他们还在昆明、上海及香港等地开办企业、银行或设立办事机构。

奴隶制

凉山彝族地区,还处在等级森严的奴隶制社会。奴隶主和奴隶及一般劳动生产者之间的阶级关系,是通过森严的等级形式表现出来的。全体社会成员按生产资料占有和严格的等级和血缘关系划为“兹莫”、“诺合”、“曲诺”、“阿加”、“呷西”5个等级。

“兹莫”,彝语为“权利”之意,汉语称为“土司”,历史上曾是整个凉山彝区的最高统治等级,后来逐渐衰弱,统治区日益缩小。“兹莫”在大部分地区的统治权被“诺合”等级所取代。

“诺合”,意为“群体”,是主人、主体、黑色的意思,汉语称之为“黑彝”,是凉山彝族社会事实上的最高统治等级,约占当地彝族人口的7%,享有各种政治经济特权,是生产资料、土地和“阿加”、“呷西”的主要占有者,与其他等级有不可逾越的鸿沟。

“曲诺”,为白色之意,汉称“白彝”,是被统治者中的最高等级,介于黑彝与“阿加”、“呷西”之间,占人口的50%左右,人身隶属于黑彝奴隶主,住在主子辖区,不得随意迁徙,每年要为主子服一定的无偿劳役。他们一般占有部分土地和生产、生活资料,少数富裕“曲诺”也占有部分“阿加”、“呷西”。

“阿加”,意为“门里门外的手足”,汉称“安家娃子”,占总人口的33%左右,无迁徙自由,全年绝大部分时间为主子服无偿劳役,主子可以整户的或单个的出卖“阿加”。“阿加”的子女可以全部或部分地被主子抽作“呷西”,一般有着极少量的土地及其它生产、生活资料。

“呷西”,意为“主子锅庄旁边的手足”,汉称“锅庄娃子”,是被统治者中的最低等级,约占人口总数的10%左右,他们一无所有,毫无人身自由,可以被主子任意买卖和虐杀。主子为其配婚成家后即可成为“阿加”。所有被统治等级成员,皆被统治者称为“节伙”。“节伙”有被统治者的含义,过去被汉族称为“娃子”。

凉山彝族地区,没有统一的政权组织,除少数兹莫(土司)统治区外,诺合家支的统治起着政权组织的作用。家支具有原始氏族组织的特征,彝语称为“楚西”或“楚加”,是以父系血缘为基础、由父子联名的谱系为纽带而联结起来的组织,每一家支有其共同的祖先和姓氏。

凉山家支林立,诺合家支约100个左右,各诺合家支有较稳定的地域,家支间互不统属。家支没有常设的管理机构,但每个家支都有数目不等的头人,称为“苏易”和“德古”,他们阅历丰富,精通彝族习惯法,善于排解纠纷,受人尊重。家支内部的重大事情由“集尔集铁”和“蒙格”决定。在彝语中前者意为“商议”;后者意为“大会”。“集尔集铁” 即头人会议,主要商量家支内部问题,也可商量家支间的一些问题。“蒙格”即家支成员大会,是家支成员参加的重大会议,主要讨论本家支成员被杀或同外家支冤家械斗等重大事件。

凉山彝族的家支虽然互不统属,但各家支所遵循的习惯法,其内容基本一致,家支头人在行使职权时,并无成文法律,其唯一依据就是按习惯法办事。正如彝谚所说“祖上留下的规矩,诺合的儿孙要遵守,曲诺的儿孙也要服从”。

习惯法彝语称“节威”,含有“规矩”、“制度”的意思。在当时森严的等级制度下,习惯法的主要职能是:维护兹莫、诺合贵族奴隶主的神圣地位,保护兹莫、诺合奴隶主的特权。对违者,家支要依照习惯法予以惩处。如为了维护统治等级的血统“纯洁性”,统治等级与被统治等级之间严禁通婚及婚外性关系,对违反者不仅要开除家支,甚至还要处以死刑。保护兹莫、诺合的财产所有权不受侵犯,同时允许和保护他们到外地去掳掠奴隶和财物。但是习惯法限制诺合对本家支成员财物的掳掠与盗窃,对违者处罚相当严厉,被统治等级如盗窃统治等级的财物,严重者会被处以死刑。维护兹莫、诺合对被等级的统治,允许对反抗者进行镇压。

习惯法规定,凡反抗主子的,轻者则被毒打,重则被出卖或处死。维护本家支的利益,视不同情况与其它家支联合或斗争。习惯法规定,各家支必须维护本家支的利益,并可为本家支的利益进行斗争,这种家支间的,有时甚至是家支内部的斗争,就是习惯上称的冤家械斗,其实质就是奴隶主之间争夺利益的战争。在凉山彝族奴隶社会里,家支林立,冤家众多,械斗频繁,造成了重大的人员伤亡和财产损失,阻碍了社会的发展。

民族自治

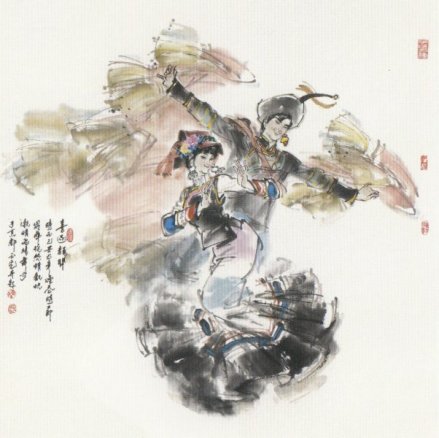

《彝族舞蹈-喜逐颜开》陈玉先

《彝族舞蹈-喜逐颜开》陈玉先

1956年,党和政府根据广大彝族奴隶群众和贫苦劳动人民的意愿,经过同拥护共产党的民族上层人士充分酝酿和协商,确定在四川彝族地区和云南宁蒗彝族地区进行民主改革。1958年春,川、滇大、小凉山彝族地区胜利结束了民主改革运动。通过这次运动,彻底摧毁了奴隶制度,废除了奴隶主的一切特权,没收、征收了奴隶主的土地、耕牛、农具、房屋和粮食,分给广大奴隶群众和贫苦劳动人民。

从20世纪50年代到80年代,还相继在云南的江城、宁蒗、巍山、路南、南涧、寻甸、元江、新平、禄劝、漾濞、普洱、景东、景谷,贵州的威宁,广西的隆林,以及四川的峨边、马边等县建立了单一的彝族或彝族与其它少数民族联合的自治县。1979年1月,又将彝族居住比较集中的西昌地区合并到凉山彝族自治州中 。

信仰

彝族的宗教信仰基本上还处于原始宗教的阶段,自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜和万物有灵的观念普遍存在于社会当中。本民族的祭司“毕摩”、巫师“苏尼”在彝族地区有一定的影响,这种情况在川、滇毗邻处的大、小凉山较为突出。在滇、黔、桂彝区,除保留着本民族固有的原始宗教信仰外,部分地区还流行着道教、佛教。近代以来,基督教与天主教也传入少数彝族地区。

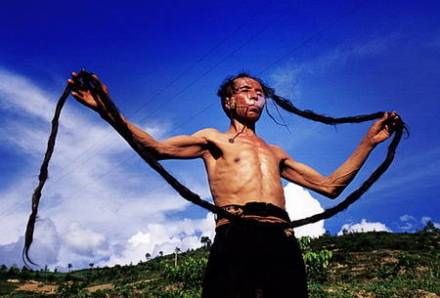

彝族老人的长发

彝族老人的长发

根据彝文典籍记载,在原始时代彝族曾有过图腾崇拜,相信人类与动物、植物有着血缘关系。史诗《勒俄特衣》中的“雪子十二支”、《雪族(子史篇)》就有这方面的记载。目前彝族社会还存在大量的图腾崇拜遗迹,主要有竹崇拜、葫芦崇拜、松树崇拜、粟树崇拜、动物崇拜等。如云南澄江县松子园一带的彝族将“金竹”视为祖神。云南哀牢山区彝族一直流传有供奉“祖灵葫芦”的习俗。云南、贵州、四川彝族地区许多村寨都有自己的“神树”、“神林”。云南哀牢山自称为“罗罗”的一支彝族就把虎作为自己的祖先,“罗罗”即其语言中“虎虎”的意思。每家都供奉一幅祖先画像,称为“涅罗摩”,意为“母虎祖先”。

神奇的彝族长发老人

神奇的彝族长发老人

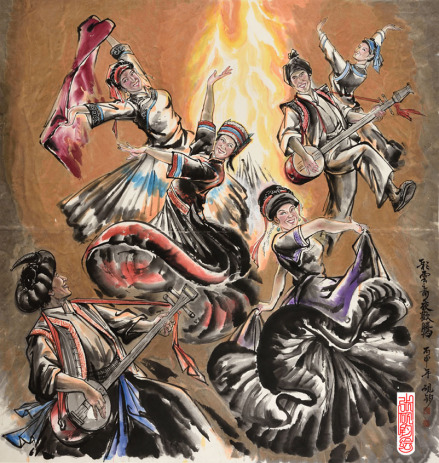

彝族人民(张砚钧 作)

彝族人民(张砚钧 作)

毕摩的宗教活动主要有:玛都迪(做灵牌)、撮毕(送灵牌)、孜摩毕(念平安经)、卓尼硕(念净宅经)、消布(念消咒经)、撮那固(念治病经)、里次日(念咒鬼经)、撮日(念咒仇敌经)等等。此外,还主持结盟仪式和在纠纷中主持神判仪式。

苏尼是彝族社会中的巫师,“苏”在彝语中意为“人”,“尼”意为作法术时的情景。苏尼一般由曲诺或阿加等级中的成员担任。苏尼并非世袭,男女均可担任,法器主要为羊皮鼓和木槌。苏尼不懂经文,也不诵经和主持重大祭祀活动,其主要社会职能是施行巫术,驱鬼治病。苏尼在彝族社会中的地位不及毕摩,从事宗教活动的收入也较毕摩低 。

服饰

彝族支系繁多,居住分散,自然环境复杂,社会经济发展不平衡,其服饰在质地、款式、纹式等方面形成了明显的地域特征。大体可根据凉山、乌蒙山、红河、滇东南、滇西、楚雄六个彝族聚居区分为六大类型。

凉山

男子头缠中髻,不同次方言区的样式不同,左耳戴蜜腊珠、银耳环等饰物。男裤在北部方言区根据不同的次方言有“大裤脚”、“中裤脚”、“小裤脚”之别。

妇女着百褶裙、戴头帕,生育后,可戴帽或缠帕,喜佩耳饰、手饰,戴银领牌。传统衣料以自织自染的毛麻织品为主,传统色彩为黑、红、黄三色。图案纹饰多为鸡冠、羊角、火镰、蕨草、窗格等动植物和生活物品。

乌蒙山

男子服饰无花纹,披羊毛披毡,女子服饰领口、袖口、襟边、下摆均饰彩色花纹组合图案。

红河

凉山彝族服饰

凉山彝族服饰

滇东南

滇东南地区彝族女装款式为右襟或对襟上衣、长裤,个别地区着裙。男装为对襟衣,外套坎肩,着宽档裤。服饰工艺有挑花、刺绣、镶补、蜡染等。

滇西

云南大理彝族分支腊罗女盛装

云南大理彝族分支腊罗女盛装

男子着右大襟长衫、羊皮坎肩、宽裤脚、头包青帕。

楚雄

楚雄地区彝族女装为右大襟短衣和长裤,少数地区上着对襟衣,下着花裙。工艺以镶补、平绣为主,图案多为花卉。

禄劝、寻甸等地妇女的盛装是古老的贯头衣,这种服饰前短后长,宽大无袖。

男子服饰为对襟小褂,披羊皮褂,长裤,还保留有着火草布、麻布衣的习俗 。

建筑

“换裙”仪式

“换裙”仪式

彝族村寨一般聚族而居,多坐落在依山傍水、向阳避风、树木茂盛、土地肥沃、地形开阔、有利于耕牧和军事防御的山坡上。在高山多散居,半山和河谷地带多聚居。一个血缘家支聚居在一起,形成自然村落,小则几户,多则几十户,血缘较近的各支分散相邻。

按彝族习俗,儿子结婚后需另外建房居住,父母随最小的儿子居住。“瓦板房”的建筑材料很简陋,大部分是山草、竹、木、砂土、块石等,用砖瓦甚少。

河谷与高山地区略有区别。河谷地区多为土掌房,用泥土做墙、木材做板瓦,内部隔板都用木板,梁柱及椽子的连接全部用木榫。高山地区多用竹墙、板瓦,内部间隔亦用竹墙,梁柱、椽子多用竹材或竹木混合,多用竹篾、山藤绑扎,板瓦上用石块压实,地坪一般夯土。

如今,彝族地区已普遍建砖瓦房,有的地方还建起了外观保持民族特色,内部装饰非常现代化的建筑 。

饮食

调料类主要采集三种野生植物,一为“哈拉古”树叶,一为乔木“穆库”的根和花,一为草本植物“切批切克”的根。这三种植物均有奇特的香味。

饮料类主要为酒,彝族待客以酒为主,彝族谚语说“汉人贵在茶,彝人贵在酒”、“有酒便是宴,无酒杀猪宰羊不成席”,说明对酒的重视。彝族的酒主要有坛坛酒(又称咂酒)、桶酒、水酒等。

凉山彝族喜吸兰花烟,其它地区彝族喜吸叶子烟。

许多彝族地区有饮茶的习惯,茶从汉区输入,但也有自种的,如贵州水城玉舍一带彝族就擅长种茶,饮前将茶放在一个小罐中烤香,而后再放水煮开食用,称为“烤茶” 。

语言文字

语言

彝语属汉藏语系藏缅语族彝语支,有北部、东部、南部、东南部、西部、中部6种方言,其中包括5个次方言,25个土语。

北部方言分布在四川和云南宁蒗等县,东部方言分布在贵州和云南东北部,南部方言分布在云南和广西,其余3个方言分布在云南。

文字

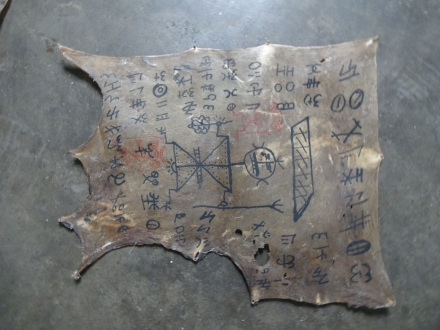

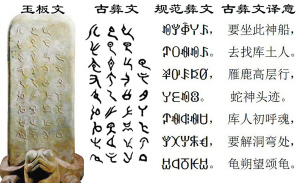

彝族羊皮纸文字

彝族文字为表意文字,又称音节文字,史书中称“爨文”、“韪书”,或“罗罗文”、“倮文”,通称老彝文。该文字大约形成于13世纪,据估计,仍存的老彝文大约有一万多个字,经常使用的有一千多个。每个字形代表一个意义,没有偏旁和部首,同一字形有多种不同的书写格式,主要为由左向右直书或横书。

彝文

贵州大方县发现的明代铜钟,铸于明成化二十一年(1485年),钟面刻写的彝文是现存最早的彝文铭文。许多彝族地区都保留着用老彝文抄写的书籍,如《勒俄特依》、《玛穆特依》、《阿姆尼惹》、《齐书苏》等。这些书籍可分为九类,即祭祀经文、占卜、历法、谱牒、诗文、伦理、历史、神话、译著,老彝文中大量使用同音假借字,由于彝语有六个方言,各地方言差异较大,代音的文字也因地各异,老彝文的字形、读音均不统一。为使彝文能更好地为广大群众服务,1975年,四川凉山彝族自治州以喜德语音为标准音,以“圣乍”话为基础方言,制订了四川《彝文规范试行方案》,确定了819个规范文字,并设计出“彝语拼音符号”,便于注音学习。1980年国务院批准该方案。已在四川彝族地区推广使用 。

文学

彝族民间文学其形式多样,内容丰富,有诗歌、神话、传说、童话、寓言、谚语、谜语。绝大部分是广泛流传于民间的口头文学。

叙事长诗和抒情长诗的代表作有《我的幺表姝》、《妈妈的女儿》、《阿诗玛》、《一双彩虹》、《逃到甜蜜的地方》等。

民间故事与传说反映了一定历史时期的社会内容和不同的特点,如《洪水的故事》、《天地万物的起源》反映了彝族对人类起源的认识。《飞马》、《罗木阿智》等表现了奴隶与奴隶主的斗争,歌颂了劳动人民的聪明机智。民间故事中有大量的神话故事,如《王九点》、《阿达吉鲁》、《牛的来历》等等。童话和寓言题材广泛,简短有力,想象奇特,寓意深远,如《天神的哑水》、《吹笛少年与鱼女》、《大雁姑娘》等。

彝族谚语,称为“尔比尔吉”,是彝族人民非常喜爱的一种口头文学。其特点是词句精炼,音律铿锵,想象丰富,名式整齐,易于上口,便于诵记,具有普遍而深刻的群众基础。“尔比尔吉”是人们处理问题的依据,教育人的警句,起着道德规范和习惯法的作用,指导着人们的言行 。

历法

彝族十月太阳历广场

彝族十月太阳历广场

十月太阳历有两种观测方法,一种是以观测太阳运动来确定冬夏,另一种是以北斗星的斗柄指向来确定寒暑。它是以一年为10个月,一个月为36天,用十二属相轮回纪日。由于每月日数相等,不分大月小月,便于使用和记忆。同时,由于彝历是根据太阳、北斗来定冬夏、明寒暑,便可把一年内季节分得十分准确。因此,民俗研究者把“十月太阳历”称赞为“文明的十月太阳历”。

十月太阳历,是彝族对中华民族文明所做的重大贡献 。

节日

节庆是各地彝族生活方式和习俗的集中表现。有以农业生产为主的农事节庆;有以祭祀神灵、祖先为主的祭祀节庆;有以追念英雄人物和重大事件为主的纪念节庆;有以欢庆丰收、庆祝胜利为主的庆祝节庆;有以歌舞戏曲活动为主的社交娱乐节庆等。主要的节庆有:

彝族艺术文化

彝族年:彝族年是川、滇、黔彝族隆重的传统节日,彝语称“库施”。各地过年时间不一,一般在每年农历十月至十一月中、下旬选吉日过年。火把节:为彝族的传统节日,日期为每年农历的六月二十四日,历时三天。节日期间,人们身着盛装,集中在村寨附近的平坝或缓坡上,唱歌、跳舞、赛马、斗牛、斗羊、摔跤、选美等,活动的内容丰富多彩,热闹非凡。早上,人们要杀牲祭祖;晚上,要举着火把在庄稼地中转游,意为烧死害虫,祈求庄稼丰收。

此外,黔西、滇东彝族在农历的三月三要过祭山节;云南石屏、元阳、巍山一带的彝族每年要过两次祭龙节,第一次在夏历二月第一个属龙日,第二次在秋收前,称“赔龙”,意为感谢龙王爷的雨露之恩;云南楚雄的彝族每年农历的二月初八要举行插花节,以祝愿幸福安康,六畜兴旺、五谷丰登;广西那坡、云南富宁一带的彝族在农历四月要举办跳弓节,农历三月三为广西隆林彝族的护林节 。

婚恋

补年节

补年节

一夫一妻制是彝族婚姻的基本形态。新中国成立前,由于各地彝族社会发展不平衡,同时也存在少数土司和诺合一夫多妻,一般家庭因转房或无嗣纳妾而造成的一夫多妻现象,极少数地区还保留有夫兄弟婚和妻姊妹婚残余。彝族家庭以父权为核心,在彝族家庭中,实行父子联名制和财产父系继承的原则,儿子婚后即另立门户,只有幼子婚后与父母同住。妇女在家庭中的地位十分低下,只有家政的支配权,没有参与财产分配的权利,也不能参加重要的社交活动。男子是一家之主,拥有家产决定权和子女婚姻决定权。新中国成立后,这一现象得到改变,妇女地位逐渐提高,男女平等的意识已深入到彝族家庭。

彝族的婚礼保留了许多古老的习俗,如泼水、抹黑脸、哭嫁、新娘婚前禁食、婚后“坐家”等。彝族男女婚前要举行订婚仪式,订婚时要先取吉兆合婚,男女双方各杀一头猪,取胆、胰观看,以胆色澄黄、胰大直肥为吉,若胰脏卷曲则为凶,表示不能相配。婚期根据双方出生年月的属相选定,一般都在每年的农历十一月以后到次年二月这段秋收后的黄金季节举行,最佳日子是在有六颗星与月亮成一平行线的时候,彝族称为“他波”。最佳婚龄是17、19岁。女子如果过了17岁还未出嫁,则要再举行一次成年礼 。

丧葬

大部分地区彝族实行土葬,凉山彝族实行火葬,葬后,就地挖土、石盖严,或将骨灰装入袋,用马驮藏于岩穴。此后,要为死者举行“安灵”仪式,用一寸左右的竹子,外包白羊毛,缠红线,装进长五寸、挖有槽的木棒内,再用麻皮缠,削尖木棒两端,挂在一块竹篾笆上,灵牌便做成了,彝语称为“马都”。“马都”置于室内梁下上方神位上。

神位是家中最神圣的地方,不许玷污。父母的“马都”一般供奉在幼子家中,逢年过节,家人都要祭献酒肉,以表示对死者的精神寄托。待父母双亡三年以后,要择日举行隆重的送灵仪式,将“马都”送至人迹罕到的山洞安放。滇、黔、桂地区的彝族受汉族葬俗影响较大,多实行土葬 。

根据《中国统计年鉴-2021》统计,中国境内彝族的人口数为9830327人。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。