-

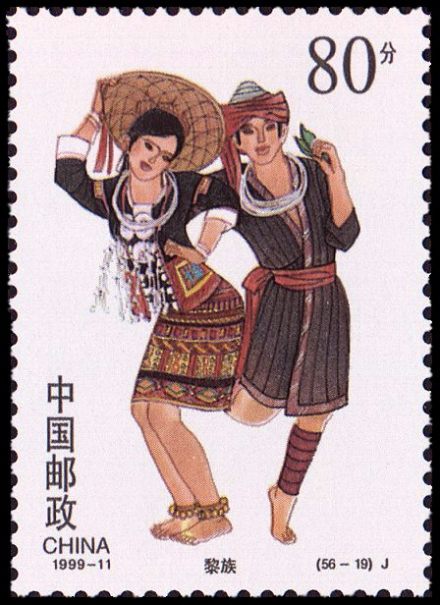

黎族 编辑

黎族,是海南岛最早的居民,黎族语言属汉藏语系壮侗语族黎语支。大多数黎族人都能兼说汉语,过去黎族没有本民族文字,通用汉文,1957年在党和政府帮助下创制了以拉丁字母为基础的黎文,信仰仍处在原始宗教阶段。

黎族主要聚居在海南省的陵水、保亭、三亚、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、五指山等县市,其余散居在海南省境内的万宁、儋州、屯昌、琼海等县市以及贵州等省。

根据《中国统计年鉴-2021》统计,中国境内的黎族人口数为1602104人。

中文名:黎族

所属地区:海南省

语种:黎语(黎族话)

爱情节:每年农历三月三日

民族人口:1602104人(2021年)

自然风景:黎母山、五指山、七指岭等

黎族

黎族

“黎”是他称,是汉民族对黎族的称呼。西汉以前曾经以 “骆越”,东汉以“里”、“蛮”,隋唐以“俚”、“僚”等名称,来泛称南方的一些少数民族,其中也包括海南岛黎族的远古祖先。

“黎”作为今天黎族的族称,最早见于唐后期刘恂著的《岭表录异》一书。该书有“儋、振夷黎,海畔采(紫贝)以为货”的记载。另外,《新唐书·杜佑传》卷179中有唐德宗年间(780—805年)“朱崖黎民三世保险不宾,佑讨平之”的记载。但《新唐书》为宋人欧阳修所作,“黎”之称应以《岭表录异》的记载为最早。宋代,各类史籍中普遍以“黎”代替了“俚”、“僚”,作为今天海南岛黎族的专有族称。

黎族称汉族为“美”,意即“客”,他们以汉人为客人,自己则以土著自居。黎族内部因方言、习俗、地域分布等差异有“哈”(过去作“侾”)、“杞”(又称“岐”)、“润”(过去汉称“本地”黎)、“美孚”、“赛”(过去称“德透”黎或“加茂”黎)等不同的自称,但在对外交往时一般都自称为“赛”,赛是其固有的族称 。

关于黎族的族源,过去有多种不同见解。新中国成立后,中国学者根据文献记载,结合大量的考古学、语言学、民族学资料和前人的研究成果,多数人认为,黎族是从古代越族发展而来,特别是和“百越”的一支——“骆越”的关系更为密切。

20世纪50年代以来,海南黎族聚居区发现了大量的新石器时代文化遗址。从出土文物的文化性质分析,它们和广东及东南沿海地区发现的、带有鲜明百越文化特征的新石器文化,应同属一个文化系统,特别是与广西钦州地区、广东湛江地区发现的原始文化遗存更为相似。此外,作为百越文化重要特征的铜鼓,明代以后,海南岛就有出土。新中国成立后,在黎族地区也发现了许多铜鼓,它们和广西地区发现的铜鼓在形制上基本相同。

从语言系属来看,黎语与源于古代越族的壮、布依、侗、水、傣等族语言同属于汉藏语系壮侗语族,在语音、语法和词汇上都有显著的共同特征,说明其与壮、布依、侗、水、傣等民族有密切的渊源关系。

古越人生活习俗上的许多特点,如:断发文身、鸡卜、巢居等,不仅见于有关黎族先民的历史文献记载中,甚至在海南黎族人的现实生活中也不难发现它们的痕迹。如至今仍然存在的黎族妇女文身、白沙南开一带的干栏式船形屋、鸡卜等都是古越人的遗风。在婚俗方面,黎族和壮、侗等民族都有“不落夫家”的习俗,黎族的“玩隆闺”与壮族的“玩公房”、侗族的“坐妹”也有近似之处。

根据考古材料,可以推知黎族的先民在3000年前的殷周之际,就定居在海南岛,过着原始母系氏族公社的生活。当时人们居住在靠近河流的山岗和台地上,使用石斧、石锛、石铲等工具,进行“砍倒烧光”的原始锄耕农业和狩猎、捕鱼等生产活动。采集在黎族先民的生活中也占有相当重要的地位。从出土陶片的数量之多,器形多样而且很大,足见当时人们制造陶器的手工艺已相当发达。石制、陶制纺轮的出土,说明当时的人们已经掌握原始纺织技术。关于黎族母系氏族公社制的情况,在历史文献记载和近现代民族学调查中都可以找到一些遗迹。宋代文献记载,南宋时,琼山县黎族妇女首领“三十六峒统领”王二娘是“黎之首也,……二娘死,女亦能继其业” 。清代文献中也曾记载过去黎族内部发生纠纷时,只要妇女出面干预或调解,就可以平息下来。

这种情况在新中国建立前仍存在,如毛枝峒和毛道峒之间发生械斗时,由寡妇出面调解;毛贵乡发生械斗时,由妇女作为使者传达通谍。反映了原始社会母系氏族公社时期,妇女在农业生产中起着重要作用,在社会上受到人们的尊敬。黎族传统社会中保留的“不落夫家”婚俗,可能是母系氏族公社时期对偶婚的残余。在五指山中心地区,过去黎族妇女在丈夫死后便回娘家与兄弟父母一起生活。妇女患病要“赶鬼”,须祈求娘家的“祖先鬼”,病重要抬回娘家,死后埋在娘家的公共坟地,死者遗物归亲兄弟所有。可能是母系氏族公社亲属关系的残余。严格遵守不同血缘集团通婚的习惯。有些地区还习惯以动、植物的名称如水牛、芭蕉等作为同一血缘集团的称号。这些都可能是原始社会时期氏族外婚制和图腾信仰的残余。

南朝梁大同中(540—541年),由于儋耳地方俚僚(包括黎族先民)1000多峒 “归附”冼夫人,由她“请命于朝”,而重置崖州 。冼夫人是公元6世纪时南方越人的一位杰出的政治领袖,当时广东西南部、雷州半岛和海南岛都在她的统辖之下。隋初,冼夫人率领所属归附隋朝,又以“和辑百越”有功,隋文帝还赐给她临振县

黎族的音乐和民歌是分不开的。演唱的方式有独唱、对唱、重唱、齐唱等。曲调甚多,有优美抒情的,也有激昂高亢的,它反映了黎族人民淳朴、乐观、耿直和刚毅的性格。民间乐器有鼻箫、口弓、水箫、洞箫等。鼻箫用鼻孔吹奏,柔和低沉,宜于抒情。口弓用薄竹片或铜片制成,吹奏时用手指弹动弓片,节奏自由。水箫音色清脆,音量响亮 。

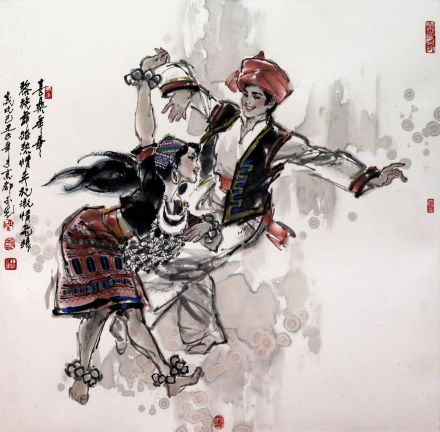

舞蹈

黎族舞蹈艺术

黎族舞蹈艺术

如《打柴舞》在地上摆设二根平行长棍,相距数尺,再由数人手执若干根木棍或竹竿,横架其上,分合击拍,舞蹈者跳跃其间。随着节奏的快慢,表演各种动作,情调爽朗活泼,气氛热烈诙谐,为广大黎族群众所喜爱 。

婚恋

黎族婚姻普遍实行一夫一妻制。

新中国成立后,一些旧习俗已逐渐被废除 。

丧葬

黎族一般实行土葬,葬俗因地区、方言不同而存在差异。

在五指山腹地,人死后,则鸣枪报丧,男人用独木棺葬于本村氏族公共墓地,外村嫁来的女子,则需抬回其娘家由娘家料理丧事,并葬在娘家的墓地 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。