-

京族 编辑

京族是中国55个少数民族中人数较少的一个民族,主要分布在广西壮族自治区防城港市。主要聚居在东兴市江平镇的澫尾 、山心、巫头三个海岛上、素有“京族三岛”之称。其他京族人口则与汉族、壮族杂居在东兴市江平、谭吉、红坎、恒望、竹山等地。钦州市也有少量京族人口分布。京族人喜欢的“唱哈”(意为唱歌)、竹竿舞、独弦琴,被誉为联系着京族文化的三颗“珍珠”。“嘲剧”是京族传统的戏剧,独具民族特色,内容多为叙事诗歌以及中国古诗词等 。

根据《中国统计年鉴-2021》,中国境内京族的人口数为33112人。

中文名:京族

母语:京语

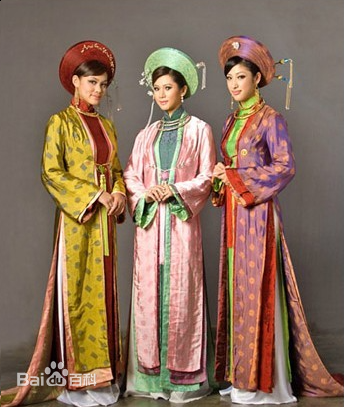

京族传统服饰

京族传统服饰

京族的祖先大约在公元16世纪初陆续由越南涂山等地迁移来华,最先居住在巫山岛和江平镇附近的寨头村,后来才逐渐向澫尾、山心、潭吉等地发展。京族为越南的主体民族,曾称为“越南人”或“安南人”,瑶族称他们为“交趾人”。在澫尾村的乡约中,有“先祖父洪顺三年(1511年,明武宗正德六年)从涂山漂流到此,立居乡邑”的记载。此外,据京族人口较多的刘、阮二姓追述,他们的祖先原来居住在越南吉婆,后迁至越南涂山沿海,以打渔为生。有一次,他们在北海湾追捕鱼群时来到今广西壮族自治区东兴市的巫头岛,见这里荒无人烟,又有较好的渔场,便定居下来,至今约有16-17代人。若以每代人25年计算,至少也有约500年的历史,这与乡约中所记相符。

京族在迁到江平地区之前,已处于封建社会发展阶段。迁来之后,在京、汉两族地主阶级的压迫和剥削下,渔、农业生产长期得不到发展。在红坎村“哈亭”(唱歌的地方)的碑文上,就有“官事重役,不堪其苦”,“人民饥馑”等记载,反映了京族劳动人民过去悲惨生活的景况。

京族的主要聚居地——“京江三岛”

京族的主要聚居地——“京江三岛”

在帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期统治和剥削下,京族人民过着饥寒交迫、毫无政治权利的痛苦生活。勤劳、勇敢的京族人民曾经和汉、瑶、壮族人民一道,进行了多次反帝反封建斗争。中法战争期间,澫尾、巫头等地京、汉各族数十人,在澫尾村京族杜光辉率领下,毅然参加了“黑旗军”,站在抗击法国侵略者的前列。当法国侵略军的铁蹄践踏江平京族地区时,京族人民和汉族人民一起,组成“江平抗敌义军”,奋勇迎敌。1886年,法国侵略者与当地官僚万宁州官潘土木相勾结,烧杀抢掠,横征暴敛,鱼肉人民,当地京、汉各族人民奋起反抗,终于把法国侵略者驱逐出我国领土,并处死潘土木。国民政府时期在这个地区继续推行民族压迫和歧视政策,实行团董和保甲制度,抽丁拉夫,强迫京族人民缴纳“渔盐海税”、“人丁税”等苛捐杂税,京族人民曾进行过多次的反抗斗争。

中国京族

中国京族

1944年初,日本帝国主义侵入京族地区,京族人民积极加入共产党在江平地区组织的抗日游击小组,开展武装斗争,一直坚持到抗日战争胜利。

1945年10月,中共广东南路特委派遣队开辟十万大山根据地,展开游击战争。后来南路特委改为粤桂边区党委,同时成立十万山地委,领导十万山区的革命工作。京族人民踊跃参加游击队活动,为游击队送粮筹款,没收地主、富农的财物支援游击队,并开展了反抗国民党追捕游击队的英勇斗争,保护了革命力量。

1949年初,粤桂边区纵队密切配合中国人民解放军,在短短的8个月内,攻克了江平等据点,成立了防城县人民政府 。

乡村风光

乡村风光

地主和贫苦渔民之间,还存在一种类似雇工剥削的“寄赖”关系。没有箔地或虽租有箔地但未轮到自己使用的贫苦渔民,替地主经营的渔箔捕鱼,在自己家里吃饭,没有工资,只分得捕获量的10%。这种“寄赖”关系也存在于富裕渔民和贫苦渔民之间。农业上的地租剥削也很严重,租率一般占产量的50%。农民(渔民)除了交纳实物地租以外,还要给地主负担种种劳役,平均每个佃户每年要给地主砍柴约40天,平日还要给地主修房屋、围猪圈,逢“红白大事”还要出杂工。

京族三岛

京族三岛

1952年,在京族三岛上成立了澫尾、山心、巫头三个民族乡。1958年5月1日,在京族民族乡和附近的十万山壮族瑶族自治区(县辖区)的基础上,联合建立了东兴各族自治县。1956年,东兴各族自治县由广东省划归广西壮族自治区,1978年12月25日改称防城各族自治县。1992年9月,东兴开发区成立;1993年5月,撤消防城各族自治县和防城港区,设立地级市——防城港市,京族三岛就隶属于防城港市东兴经济开发区;1996年4月,设立东兴市(县级),以防城港市防城区的东兴、江平、马路3个镇的行政区域为东兴市的行政区域。从此,京族三岛就隶属于防城港市东兴市江平镇 。

拉网

拉网

采莲的京族姑娘

采莲的京族姑娘

新中国成立初期,京族地区依然是缺田、缺粮、缺水的穷海岛。20世纪60年代中期,政府资助并组织群众搞大规模“围海造田”,建成防浪海堤10多海里,将三岛与陆地连成半岛,围海造田增加了大片土地。同时把淡水引上海岛,大力发展农业,改变了过去京族地区不能“大量”生产粮食的历史。在渔业生产上,京族人民添置了机帆渔船、风帆灯光渔船和灯光网具、探器等,大大地增加了产鱼量。同时利用环境优势养殖天然珍珠,还建立人工珍珠养殖场,大力开展人工养殖。

京族渔民

京族渔民

改革开放后,京族改变了过去小拉网和小竹排生产为主的状况,用上了机体小、速度快、操作灵活、耗油少的排尾机及先进的渔具,保证了出海作业收入的相对稳定。在海洋捕捞的同时,京族人民还不断开拓市场,发展海产品加工业,提高了渔业生产的综合经济效益。

渔家姑娘

渔家姑娘

改革开放后,边境贸易和旅游业成为京族的两大新兴支柱产业。京族是跨境民族,与越南主体民族越族有共同的语言和传统文化,他们利用得天独厚的区位条件大力发展边境贸易。在20世纪90年代初的几年时间里,几乎每家每户都有人参与边境贸易,有的人家甚至全家出动 。

京族沿海而居,海域捕鱼自然也就成了他们主要的经济生活。在海滩、村寨给人第一印象是成堆成挂的各式渔具。拉网、刺网(定刺、流刺、旋刺)、塞网,还有专门针对特定捕捞对象的鲨鱼网、南虾网、海蜇网、鲎网、墨鱼网等,渔具之多、分工之细,形成了京族发达的渔业文化与独特的渔业风情。

渔箔是京族渔猎生产中独特的传统设施,以渔箔捕鱼已有200多年的历史。渔箔颇象古代的八卦阵。捕鱼经验丰富的京族人,在地势倾斜、水流较急的滩地裂沟两旁,分两行插上木柱,直到最低潮水线处。木柱间用细竹条、竹蔑或山藤编结成“篱笆”栅栏,形成“篱沟”,状如漏斗。在“漏斗”里以竹片和木条编织3个由大到小的“鱼室”(也叫“鱼港”),鱼室彼此相通,各入口处安置有鱼虾能进不能出的“笼须”。涨潮时,潮水带着鱼虾淹没了箔地;退潮时,鱼虾被困于鱼室。渔民驾轻舟划竹筏,进入篱沟以鱼罩、阿罾尽情收获 。

信仰

京族的宗教信仰为多神教,兼信道教、佛教,也有部分人信天主教。

“京族三岛”最大的庙宇是灵光禅寺,寺内的铜钟铸于1787年,内奉观世音菩萨。

此外,也还有三婆庙(内奉观世音,妇女多到此求子)、优婆庙(内奉汉伏波将军马援) 。

饮食

风吹籺

风吹籺

京族渔家平时以小鱼腌制的一种调味汁,叫“鲶汁”,是京族地区独特的产品之一。鱼汁是京族传统的调味品,其做法是:先将小鱼洗净,放进大缸或木桶里,分层加盐,压实加盖封好。几个月后,小鱼便会逐渐溶解,分泌出一种红色汁液,即鱼汁。头道过滤后的鱼汁呈油状,香味浓郁,味道甘醇;第二次过滤后的鱼汁称二漏,色味稍差;第三次过滤后则取出鱼骨残渣,作为饮料或肥料。鱼汁既可调味,也可佐餐下饭。

另外,京族男女爱吃一种香脆爽口的圆糍粑——“风吹饼”。“风吹饼”是用大米磨粉蒸熟,撒上芝麻风干,然后放在炭火上烤制而成。京族人家普遍喜吃糖食,喜欢用糯米糖粥来招待客人 。

服饰

京族女性服饰

京族女性服饰

青年女性穿的通常是白、青或草绿色的上衣,裤多为黑色或褐色。中年妇女喜穿青色或浅绿色上衣配以黑裤。老年妇女多穿棕色衣或黑衣黑裤,其裤的宽阔度与男性无异,乍一看就似飘动的长裙。女性的上衣与男性相反,很短,衫脚仅至腰间而不及臀部,故有“长不及臀”之说。其衣无领而开襟,袒胸处则遮以一块绣有图案的菱形小布。这种菱形小布通常称“遮胸”,又俗称“胸掩”,是妇女常用的装饰品之一。京族妇女离村外出、赶圩入市或探亲访友,还要加穿一件旗袍似的下摆较宽的矮领窄袖袒胸长衫,戴一顶黑色或棕色的圆顶礼帽(俗称“头箍”) 。

建筑

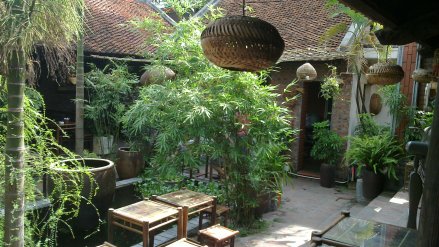

京族民居

京族民居

京族民居

京族民居

改革开放以后,京族村民住房条件已经大为改善,大部分居民都盖起了钢筋水泥结构的楼房,室内设施非常整齐、美观。房屋的周围一般都种有果树、竹林、剑麻、万年青、仙人掌、椰子树等,既美化了环境,又可防风避沙 。

语言

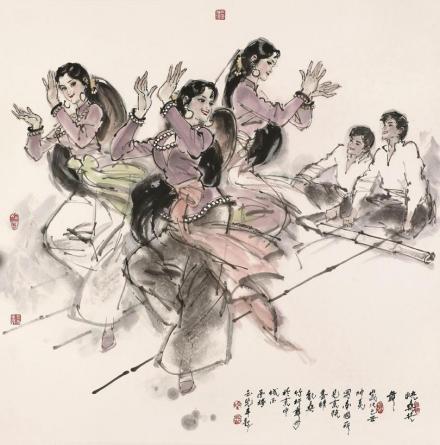

《京族舞蹈》 陈玉先

《京族舞蹈》 陈玉先

历史上曾经使用过“字喃”。“字喃”意为南方的字,即喃字,系13世纪末京族人民在利用汉字的基础上创造的本民族文字。新中国成立前,在歌本和宗教经书中仍保留使用。已知仍会用京语哈歌(哈,京语音译,即唱)的,绝大多数是50岁以上的老人,在整个京族三岛懂字喃的,只剩下10多位老人。

随着经济水平的提高,一部分京族人开始发起对本民族语言、文字的保护工作 。

文学

由于京、汉两族长期的友好往来,相互影响,汉族的民间故事《梁山伯和祝英台》、《董永的故事》等也在京族地区广泛流传。“京戏”是京族传统的戏剧,又称“嘲剧”,独具民族特色。传统剧目有《阮文龙英勇杀敌》、《等红娘》等。汉族的古典戏《二度梅》等也在京族地区流传 。

音乐

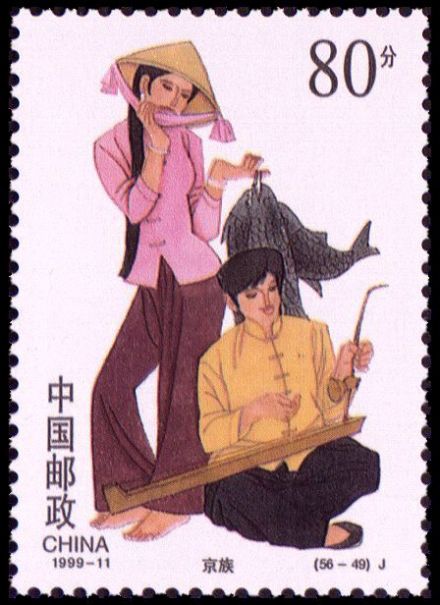

京族传统乐器独弦琴

京族传统乐器独弦琴

独弦琴是京族特有的民族乐器。乐器结构简单而所奏乐曲音调丰富、单色优美是独弦琴的最大特色。独弦琴琴身用大半个竹筒或长方形的木匣做成,长约三尺半,一端插上一根圆木柱子与琴身垂直,另一端以把手系上一条弦线,与小圆柱子相连,即成独弦琴。独弦琴的音量较小,曲音清雅。奏时,用一根小竹片拨弦线,弹出声音娓娓动听。

“独弦琴”和京族人的“唱哈”、“竹竿舞”同被誉为京族传统文化的三颗珍珠 。

舞蹈

京族传统的民间舞蹈主要有“跳竹杠”、“跳天灯”、“跳乐”和“花棍舞”等,其中有些源于民间宗教舞蹈,有些是京族群众日常生活中的娱乐方式,具有明显的娱神或娱人的文化功能。

此外,还有现代题材的舞蹈——“摇船舞”、“纸马舞”、“酒舞”、“天灯舞”等等 。

节日

端午节包粽子

端午节包粽子

“哈节”在“哈亭”中举行,各地都建筑有“哈亭”。各村“哈亭”,选用上等木料,结构牢固,有独特的民族形式。屋顶的屋脊正中塑有双龙戏珠的喜庆形象装饰。哈亭内分左、右偏殿和正殿;正殿上设有京家人信奉的诸神神座。殿内的柱上都雕写着具有民族习俗特色的楹联或诗词。

整个节日活动过程,大体分为如下四部分:

迎神:在“唱哈”前一天,集队举旗擎伞抬着神座到海边,遥遥迎神,把神迎进哈亭。

祭神:祭神的具体时间为节日当天的下午3点钟左右,祭神时读祭文。

“哈节”

“哈节”

送神:“唱合”完毕就送走神灵,送神时必须念《送神词》。

京族在七月十五过中元节。节日这天早上煮糯饭和糯米糖粥供拜祖先,中午宰鸡杀鸭煮猪肉等供拜祖先,然后大家进餐饮酒。1949年以前,京族人家还要烧纸衣、纸鞋、纸箱、金银纸元宝祭奠祖先。

京族人在农历十月初十收了新谷,要祭田头公,酬谢他保佑禾苗丰收,这就是“食新米节”。十月初十日下午,各家煮新米饭供奉“田头公”和祖宗,然后全家吃新米饭 。

婚姻

家庭

京族的家庭组织是父系家长制的小家庭,在澫尾、巫头、山心、潭吉、红坎等地平均每户不超过5人,只有个别家庭是三四代同堂的,多至全家十几个人 。

婚礼

京族婚礼

京族婚礼

过去,京族的婚姻实行一夫一妻制。新中国成立前,京族一般不与外族通婚;同姓或五服不能通婚;严禁姑表通婚。京族中有部分群众信仰天主教,婚姻制度和仪式按天主教的教规进行,不再遵循族规了。

京族青年男女恋爱方式独具特色。他们以歌声来交流思想感情,以歌声来结识朋友,物色佳偶。过去,京族地区还有一种“对屐成亲”的特殊订亲习俗。即男方请媒人到女方求婚姻,由媒人任意拿男方穿的一只屐,再由女方家长任意拿出女儿的一只屐。如屐成一对(一左一右)亲事即成,否则就散。新中国成立后,这种婚俗已经改变,男女青年自由恋爱、登记结婚 。

禁忌

京族也有与渔业生活有关的禁忌,如在渔家做客,千万别说饭烧焦了,因为“焦’与“礁”同音,不吉利,渔民最怕触礁。

在船上不要说“油”,把油称为“滑水”,因为“滑”有“顺当”、“顺溜”、“顺利”之意,而“油”与“游”同音,船破后人落水才要“游”。

移动器物要拿起来,不能推拖着移动,因为有“搁浅”之嫌 。

根据2010年第六次全国人口普查统计,中国境内的京族总人口数为28199人 。

根据《中国统计年鉴-2021》,中国境内京族的人口数为33112人。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。