-

李昖 编辑

李昖(1552年—1608年),即朝鲜宣祖(조선 선조),朝鲜王朝第十四代君主(1567年—1608年在位)。他是朝鲜中宗李怿之孙,德兴大院君李岹第三子,朝鲜明宗李峘之侄。

李昖初名钧,早年受封河城君。隆庆元年(1567年),朝鲜明宗无嗣而薨,他以明宗嗣子身份入继王统,并更名为“昖”。在位期间,士林势力全面主导政局,但不久后就分化为东人、西人、南人、北人等朋党,展开激烈的党争。万历二十年(1592年)日本入侵朝鲜,壬辰倭乱爆发,李昖逃亡鸭绿江边的义州,向宗主国明朝求救,在明朝支援下,于万历二十六年(1598年)驱逐日军,结束战争。

万历三十六年(1608年),李昖薨逝,享年五十七岁,庙号宣宗(光海君李珲在位时升格为宣祖),谥号显文毅武圣睿达孝大王,明朝赐谥昭敬,葬于穆陵。

全名:李昖

谥号:显文毅武圣睿达孝大王(朝鲜上谥);昭敬(明朝赐谥)

尊号:正伦立极盛德洪烈至诚大义格天熙运启统光宪凝道隆祚贻谟垂裕广休延庆景命神历弘功隆业大王

庙号:宣宗→宣祖

所处时代:朝鲜王朝

民族族群:朝鲜人

出生地:朝鲜汉城(今韩国首尔)

出生日期:1552年11月26日(嘉靖三十一年十一月十一日)

逝世日期:1608年3月16日(万历三十六年二月初一日)

陵墓:穆陵

在位时间:1567年 至 1608年

前任:朝鲜明宗李峘

继任:朝鲜光海君李珲

主要成就:在明朝援助下驱逐日军

主要作品:《龙湾书事》

本名:李钧

入继王统

嘉靖三十一年(1552年)十一月十一日,李昖出生于朝鲜首都汉城(今韩国首尔)仁达坊,他是朝鲜中宗的庶子德兴君李岹的第三子(幼子),母亲为郑麟趾的曾孙女河东府夫人郑氏。初名钧,早年受封河城君,并曾被过继给大伯福城君李嵋为嗣。

李钧作为旁系王族,本来无缘王位,但当时国王明宗李峘(李钧的叔父)的独子李暊(顺怀世子)于嘉靖四十二年(1563年)去世,而朝鲜中宗的亲孙(嫡出)只有德阳君李岐之子丰山都正李宗麟及德兴君的三个儿子河原君李锃、河陵君李鏻、河城君李钧四人,因此李钧才有了入继大统的机会。据记载,李钧自幼资质甚佳,长得也很清秀,明宗每次召见他时,都会感叹道:“德兴君真是有福啊!”因此早有立李钧为储嗣的想法。

嘉靖四十四年(1565年)九月,明宗一度病危,几乎不省人事。领议政李浚庆请建储嗣,此时明宗已讲不出话,便由王妃沈氏(仁顺王后)根据明宗此前的想法,传德兴君第三子钧“入侍医药”,言下之意即以其为嗣。 不久明宗病情好转,也没有给予李钧正式的储君名分,但已经把李钧作为自己无嗣而薨的情况下的嗣君人选,日后频繁召见李钧,考察他的学业,并屡加恩赐,还特地为李钧挑选名儒韩胤明、郑芝衍为师傅,而李钧也读书甚精,思维活跃,时常向师傅提一些疑难问题,而师傅不能回答。

隆庆元年(1567年)六月二十八日,明宗再次病危,这次他未能挺过来,以三十四岁之龄去世。仁顺王后按照两年前的既定方针,传河城君李钧入继大统。于是还在为母亲服丧的李钧被迎入宫中,改名为昖,以明宗养子的身份于七月初三日即位于景福宫勤政门,其后追尊生父为德兴大院君、生母为河东府大夫人,并遣使向宗主国明朝告哀请封。明穆宗遂派遣宦官姚臣、李庆出使朝鲜,于隆庆二年(1568年)正月册封李昖为朝鲜国王。

士林时代

疑似宣祖画像

疑似宣祖画像

李昖本人亦按照士林派的要求,力求做一名接受儒臣教诲、精通儒家经典的圣君。他几乎每天都要举行经筵,与儒臣探讨经史,有时甚至到半夜也不睡觉。 李昖在儒学上颇有造诣,在经筵上辨问甚详,因此那些学识不足的儒臣都害怕当讲官。 李昖还大举起用白仁杰、李滉、李珥等名儒,受到征召与礼遇的名儒亦乐于赞助李昖的“圣学”,如李滉进献《圣学十图》,李珥进献《圣学辑要》,以引导李昖成为儒教圣君。李昖对此也欣然接纳。

虽然李昖即位后士林满朝,但并非铁板一块。比较保守的先辈士类和勇于革新的新进士类之间的分化日益显著。李昖在位初年的领议政李浚庆就敏锐察觉出了这一点。隆庆六年(1572年)七月,李浚庆去世,在遗劄中专门提出“破朋党之私”,并当时士林中的党争征兆表示忧虑。 三年之后,朋党之争果然出现,并从此持续了两百多年,对朝鲜社会产生深刻影响。

朋党之争

万历三年(1575年),因金孝元与沈义谦围绕“铨郎”一职的争夺,士林正式分化为东人和西人两个朋党。前者为金孝元为代表的新进士类,后者为沈义谦为代表的先辈士类,是为“东西分党”。李珥试图调停党争,但他并不反对朋党本身,认为如果其心在于“正君治国”,那么朋党的存在在某种意义上对国家有益,“党益盛而君益圣,国益安矣”。 李昖听从李珥的调停建议,将金孝元调任庆兴府使,沈义谦调任开城留守,然而庆兴位于东北极边,东人对此极为不满,对李珥及西人群起而攻之。李昖于万历十六年(1583年)流放了为首的三名东人宋应溉、朴谨元、许葑,史称“癸未三窜”。

疑似宣祖画像

疑似宣祖画像

此时,李昖已年近四十,只有临海君、光海君、信城君等几个庶子,却一直没有嫡子,因此迟迟没有建储。万历十九年(1591年)二月,柳成龙与郑澈相约请求建储,但领议政李山海则不参与,并暗中联络李昖宠姬仁嫔金氏,称郑澈的真实目的是要杀了她和她的儿子信城君,仁嫔遂向李昖哭诉“郑相欲杀吾母子”。其后郑澈等入朝请求建储,李昖先是不答,其后副提学李诚中、大司谏李海寿声称这是公议,李昖遂震怒道:“今予尚在,卿欲何为?”郑澈遂被罢相,并遭到东人的猛烈攻击。对于郑澈的处置,东人内部也出现了明显的意见分歧,李山海、郑仁弘一派主张置于死地,而柳成龙、禹性传一派则主张给郑澈留条生路,李昖采取后者主张,将郑澈流放晋州(后移至江界),己丑狱事中被扩大打击的东人也陆续获得平反。东人虽然重掌政权,但也因郑澈处置问题而彻底决裂,李山海、郑仁弘一派为北人,柳成龙、禹性传一派为南人。

日本侵略

就在朝鲜党争不休之际,对中国虎视眈眈的日本统治者丰臣秀吉于万历二十年(1592年)发动了侵略朝鲜的战争,是为壬辰倭乱(万历朝鲜战争)。是年四月十三日,日军登陆釜山,势如破竹。四月二十八日,李昖派去抵御日军的申砬所率精锐骑兵在忠州弹琴台全军覆没,国都汉城危在旦夕。李昖先火速立光海君李珲为王世子,然后决定逃离汉城,前往西北的平壤,称之为“西狩”或“去邠”(出自周太王去邠迁岐以避戎狄的典故)。四月三十日清晨,李昖及从臣100余人冒雨离开汉城,五月初一日抵达开城,五月初七日抵达平壤。

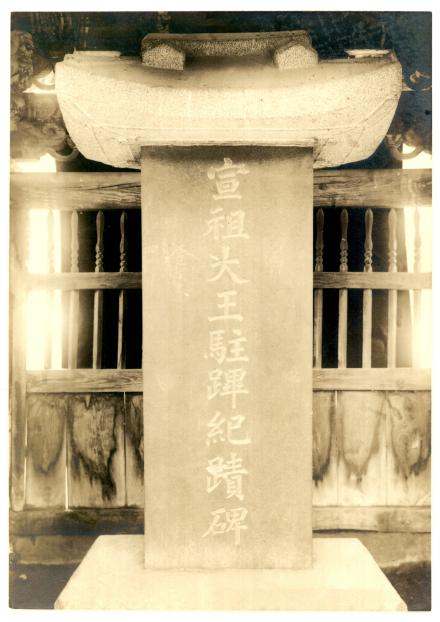

位于朝鲜黄海南道海州的宣祖大王驻跸纪绩碑

位于朝鲜黄海南道海州的宣祖大王驻跸纪绩碑

在这种情况下,李昖只能求助于上国明朝,他甚至打算内附辽东。此建议在逃离汉城前后就被兵曹判书李恒福提出,但众臣认为“迂阔难行”,尤其是内附辽东遭到强烈反对。 六月十一日,李昖逃离平壤,并任命大司宪李德馨为请援使前赴辽东,正式提出援助和内附的请求。众臣仍反对内附,李昖说:“予死于天子之国可也,不可死于贼手”“与其死于贼手,无宁死于父母之国”,坚持内附之意。 同时决定“分朝”,让世子李珲去咸镜道等地抚军抗倭。六月十四日,平壤失守。六月二十二日,李昖抵达鸭绿江边的义州。其后明朝方面劝告其固守朝鲜,从辽东回来的李德馨也不赞成渡辽之议,李昖最终没有内附辽东。 七月,由副总兵祖承训、游击史儒率领的5000明军来援,但在平壤被日军击败,史儒战死。李昖遂派兵曹参判郑昆寿为陈奏使,直奔北京告急请援。十二月,提督李如松率4万明军来援,翌年正月收复平壤,李昖得报后大喜曰“皇恩罔极”。

其后明军虽在碧蹄馆一度受挫,但朝鲜都元帅权栗又打了场胜仗幸州大捷。万历二十一年(1593年)四月二十日,汉城得到收复,十月初一日,李昖回到汉城,驻跸于月山大君故宅,称贞陵洞行宫(后来的庆运宫,即今德寿宫)。然而日军仍然盘踞于朝鲜南海岸,李昖希望明朝能一鼓作气将日军逐出朝鲜,但明朝经略宋应昌、顾养谦反而同日军议和,令李昖极为不满,但对此无可奈何,朝臣中也有柳成龙、成浑、李廷馣等主张议和,李昖遂被迫于万历二十三年(1595年)九月向明廷呈上了请求允许丰臣秀吉封贡的奏文,接受议和。万历二十四年(1596年),日本封贡失败,议和破裂,翌年战端再开,史称“丁酉再乱”。在日本再次入侵前夕,李昖误信谗言,先以里通乱党李梦鹤为名,杖杀义兵领袖金德龄,导致义兵士气大挫,其后又中日本反间计,逮捕李舜臣,改任元均统领水师,结果朝鲜水师大败,于是朝鲜战斗力最强的两股力量均遭严重削弱,只能依靠明军,而明军也不能拿下朝鲜南海岸诸倭城,战局遂陷入胶着状态。万历二十六年(1598年)十月,丰臣秀吉死亡,日军撤退,战争才得以终结,不过朝鲜水师名将李舜臣和明朝将领邓子龙双双在露梁海战中牺牲。战后李昖大行封赏,以李恒福、郑昆寿等为扈圣功臣,李舜臣、元均、权栗等为宣武功臣,表彰他们在抗倭战争中的贡献。

晚年去世

壬辰倭乱期间,柳成龙起初虽一度遭到罢斥,但李昖还是在万历二十一年(1593年)后长期任命他为领议政,主持朝局,故南人在朝中占优势。等到战争结束后,柳成龙被北人弹劾“主和误国”之罪,李昖遂削夺柳成龙的官职。 其后南人李德馨虽长期担任领议政,但李山海、柳永庆、李尔瞻、郑仁弘为首的北人的得到起用,逐渐在朝中占据优势。北人不久又分裂为“大北”和“小北”,李昖更偏向小北,于万历三十二年(1604年)拜小北派领袖柳永庆为领议政。

壬辰倭乱以后,李昖深居宫中,不开经筵,也极少接见大臣,军国大事“只凭文字出纳”。 另一方面,储君问题也成为他在位后期的焦点。万历二十八年(1600年),懿仁王后朴氏去世,李昖在两年后迎娶了新王妃仁穆王后金氏,万历三十四年(1606年)生下嫡子李㼁。在壬辰倭乱期间所立的世子李珲本来就不得李昖欢心,也未获得明朝册封,在李㼁降生后,他的地位更加岌岌可危。在这种情况下,小北派反对李珲,而李尔瞻、郑仁弘等大北派则支持李珲。万历三十五年(1607年)冬以后,随着李昖患病,王位之争更加激烈。万历三十六年(1608年)二月初一日未时,李昖在吃糯米饭时突然被噎住,随即薨逝,享年五十七岁。 死后传出两道遗教,一道是嘱咐李珲爱护兄弟,另一道是托付柳永庆、韩应寅、韩浚谦、申钦、朴东亮、许筬、徐渻七名与王室联姻的重臣保护李㼁。

李珲继位后,先为父王李昖上庙号“宣宗”,谥号“昭文毅武圣敬达孝大王”,明朝赐谥号“昭敬”,故朝鲜所上谥号第一字改为“显”,第六字改为“睿”。万历四十四年(1616年),李珲以父王平息壬辰倭乱、拯救宗庙社稷,以及宗系辨诬之功和平息丁应泰诬告之功,将其庙号升格为“宣祖”。 明朝赐谥、生前及死后光海君、仁祖、高宗所上的尊号及谥号合称“昭敬正伦立极盛德洪烈至诚大义格天熙运启统光宪凝道隆祚贻谟垂裕广休延庆景命神历弘功隆业显文毅武圣睿达孝大王”,葬于穆陵(位于今韩国京畿道九里市东九陵区域内,紧挨朝鲜太祖李成桂之健元陵)。

政治

李昖重用士林,贯彻以儒治国的政策。他上台后就为赵光祖等平反。隆庆四年(1570年)颁行《国朝儒先录》,宣扬金宏弼、郑汝昌、赵光祖、李彦迪四名大儒(四贤)的事迹。此外还命令刊行《近思录》《心经》《小学集成》《三纲行实图》等儒家通俗读物,以教化民众。他即位后,“以荐进遗逸为新政第一”,征召了李滉、曹植、成运等大儒,命录用金宗直子孙。 但另一方面,李昖亦对士林的膨胀保持警惕,因此他在位四十余年间坚持拒绝将士林“四贤”(加上李滉为“五贤”)从祀文庙的请求,受到后世儒臣的批评。

经济

壬辰倭乱结束后,朝廷所掌握的土地账簿被大量烧毁,为了掌握耕地状况、确保财政收入,李昖于万历二十八年(1600年)下令丈量全国耕地,到万历三十二年(1602年)正式完成,由于这次量田主要是在万历三十一年(1603年,癸卯年)进行,所以史称“癸卯量田”。在壬辰倭乱前,朝鲜政府所掌握的耕地面积达150余万结(朝鲜一等田一结约合今13.65亩),战争结束后锐减至30余万结,经过这次测量,增加到54万余结。但因为在两班地主阶层的反对下,这次量田没把荒地包含进测量范围内,所以战后开垦的荒地就成为不被朝鲜政府掌握的“隐漏结”。

文化

李昖在位时期,朝鲜文坛百花齐放,空前繁荣,涌现了朝鲜王朝汉诗成就最高的“三唐诗人”——李达、白光勋、崔庆昌,同时崔庆昌、白光勋又与宋翼弼、崔岦、李纯仁、尹卓然、河应临合称当时的八文章家。此外当时还活跃着黄廷彧、郑澈、尹根寿、申钦等著名文学家,各种文集200余种,儒家书籍也有100余种。因此有人认为“这一时代可称为穆陵盛世”(穆陵是李昖的陵号)。

军事

训练都监

壬辰倭乱期间,朝鲜军队遭到毁灭性打击。在明朝将领骆尚志及大臣柳成龙等人的推动下,朝鲜开始模仿明军来重建军队,万历二十一年(1593年)十月李昖还都汉城后正式设立训练都监,用于培养新军,以明朝抗倭名将戚继光所著《纪效新书》为教材。起初训练都监只有500人,到翌年扩充为1500人,并设置三手——使用鸟铳的炮手(7哨)、使用弓箭的射手(4哨)、使用短兵的杀手(2哨)。训练都监与之前朝鲜的五卫军相比,其显著特点是由募兵而来的职业军人组成,为此李昖向平安、咸镜两道外的六道征收“三手米”(每结土地征收2斗2升,仁祖时降为1斗2升,并免除京畿道三手米),用于训练都监的募集和培养,从此朝鲜军制开始从兵农一致的征兵制转换为以五军营为中心的混合兵役制,而训练都监则是朝鲜王朝后期最有战斗力的主干部队。

束伍军

壬辰倭乱后,朝鲜除了在中央设立训练都监,还于万历二十二年(1594年)在地方设立束伍军,也就是将15岁以上没有官职的两班及良民、贱民男子中选拔“可堪操练者”,按《纪效新书》的“束伍法”编制军队,平时抽空训练,战时奔赴战场,类似预备役部队。不过百姓对束伍军很抗拒,纷纷逃避,故收效不大。

外交

与明朝

李昖即位后,对明外交的首要课题是请求明朝修改《大明会典》中对朝鲜王朝世系的错误记载,将李成桂之父记载为李仁任,这就是所谓的“宗系辨诬”,此一问题自朝鲜王朝开国以来就存在,再次发酵于正德年间《大明会典》传入朝鲜,虽然朝鲜多次遣使辨诬,但历时近两百年犹未解决。李昖于万历元年(1573年)派奏请使李后白、尹根寿出使明朝,请求修正《大明会典》中的错误记录,得到明廷批准,表示先将朝鲜奏请内容修入《明世宗实录》,然后再在对《大明会典》的重修工作中改正朝鲜世系。 其后朝鲜一直密切关注明朝的动态,到万历十二年(1584年)派遣奏请使黄廷彧请求颁赐新修《大明会典》,当时《大明会典》尚未完成重修,但明神宗还是答应朝鲜的请求,李昖大喜,祭告宗庙,大赦全境。 万历十五年(1587年),《大明会典》重修完成,宣祖派谢恩使俞泓去索要,明朝礼部起初以皇帝尚未阅览为由不同意马上颁赐,但俞泓反复请求,叩头流血,明神宗终于批准颁赐新版《大明会典》中记录朝鲜所在的那一册。李昖再次告庙颁赦,御殿受贺。 万历十七年(1589年)十一月,圣节使尹根寿携带全套新版《大明会典》回到朝鲜,李昖亲出昌庆宫弘化门迎接,并在明政殿接受群臣朝贺。 随着这桩最受朝鲜重视的两百年之久的悬案尘埃落定,李昖大封功臣,以黄廷彧、俞泓、尹根寿为首功,称“一等输忠贡诚翼谟修纪光国功臣”,其余相关使臣和官员十余人则分别为二等、三等功臣。

万历十九年(1591年)春,从日本回来的通信使黄允吉、金诚一带回了日本太阁丰臣秀吉要求朝鲜假道攻明的国书。东人和西人出现分歧,西人黄允吉认为丰臣秀吉值得警惕,而东人金诚一则主张不足为虑。同样在是否通报明朝的问题上,东人领袖领议政李山海认为通报明朝会泄露朝鲜私通日本之举,西人大司宪尹斗寿则力主不可欺骗上国,必须通报明朝。 李昖采取从轻奏闻的方法,让祝贺明神宗生日的圣节使金应南假托被掳漂流人之口来报告日本入侵明朝的企图。明朝辽东都司于当年八月传咨文于朝鲜,探问倭情,同时朝鲜也得知琉球对明朝称朝鲜可能会与日本联合,于是李昖以韩应寅为陈奏使,再报倭情并辨诬不实之词,明神宗予以嘉奖。

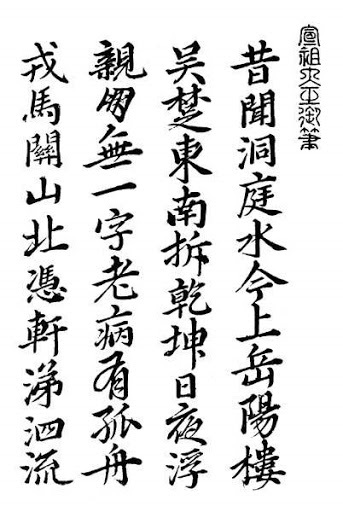

朝鲜士人在京畿道朝宗岩摹刻的李昖手书“万折必东、再造藩邦”

朝鲜士人在京畿道朝宗岩摹刻的李昖手书“万折必东、再造藩邦”

万历二十年(1592年)四月,日本正式入侵朝鲜,五月占领汉城,李昖马上派司译院判官韩润辅等通报明朝辽东都司。虽然李昖有向明朝求救甚至内附辽东的念头,但除了都承旨李恒福外无人支持,如尹斗寿认为:“上国之兵,一入我境,则厥后难处之忧,万倍于此”。 到六月平壤失守之际,李昖才派出李德馨为请兵使,正式向明朝提出求援和内附的请求。明朝同意援助,但在事实上拒绝了内附,甚至有传闻称要安置李昖于边远的宽奠堡,于是李昖放弃渡辽之计,久驻义州。 祖承训的先锋部队战败后,李昖又派郑昆寿赴明求援,终于使李如松大军来援,取得平壤大捷,使朝鲜暂时转危为安。其后明朝试图同日本议和,遭到李昖强烈反对,为此他派使臣专门向明神宗请求,但遭到经略宋应昌阻挠。 接替宋应昌的顾养谦又强迫李昖向明神宗呈上请求封贡日本的奏文,李昖在反复抗拒无效后,被迫于万历二十二年(1594年)九月按其要求陈奏。万历二十四年(1596年),封贡失败,翌年战端再起,李昖再次请兵,明朝派杨镐来“经理”朝鲜。由于战事不利,杨镐于万历二十六年(1598年)五月遭到军门赞画丁应泰弹劾,其中提到杨镐勾结朝鲜谋叛,李昖遂遣使上奏,为杨镐求情。九月,丁应泰直接以李昖为弹劾对象,以自己获得的《海东诸国纪》为证据,谴责朝鲜私交琉球、日本,又拿朝鲜历代国王僭用庙号说事,断言朝鲜对明朝不忠。李昖急忙遣使辨诬,恳求明神宗原谅,明神宗亦不予追究。 尽管此事不了了之,丁应泰弹劾事件仍对朝鲜造成巨大冲击。

最终,壬辰倭乱因丰臣秀吉之死而结束。尽管李昖在此过程中对明朝有过种种不快甚至警惕,但总体上还是依赖明朝,对明军的作用以肯定为主。他认为“或战或守,必蒙力天朝后可济”,明军在朝鲜可以使“民心有所恃而不恐,贼亦有所忌惮”。 后来他在册封功臣时,总结道:“今此平贼之事,专由天兵,我国将士不过或随从天兵之后,或幸得零贼之头而已,未尝馘一贼酋、陷一贼阵,其中如李(舜臣)、元(均)二将海上之鏖,权栗幸州之捷,差强表表。” 因此他手书“万折必东”、“再造藩邦”等感激明朝的题字,称颂明朝“再造之恩”,营建祭祀明朝官员邢玠、杨镐等的“宣武祠”,加深了对明朝的依附。另外,在战争期间,朝鲜得到杨镐的允许,在鸭绿江心的兰子、替子(黔同岛)等岛屿开垦,随后请求明朝将兰子岛和替子岛划归朝鲜,明朝同意并在替子岛立碑标记。

与女真诸部

李昖在位时期,在明朝羁縻下的女真诸部日益壮大,朝鲜对依附朝鲜的女真瓦尔喀部(朝鲜称“藩胡”、“兀良哈”)的影响力也逐渐式微,并且随着建州女真首领努尔哈赤(朝鲜称“老乙可赤”)的兴起,朝鲜亦受其冲击,到李昖在位末年,藩胡丧失殆尽。

万历十一年(1583年)正月,藩胡酋长尼汤介率军一万入侵朝鲜,占领咸镜道庆源府,朝鲜朝野震惊,史称“癸未之变”或“尼胡之变”。此乱历时七个月,终于以尼汤介被朝鲜军擒杀告终,但也反映出朝鲜边防的空虚及对藩胡控制力的削弱。

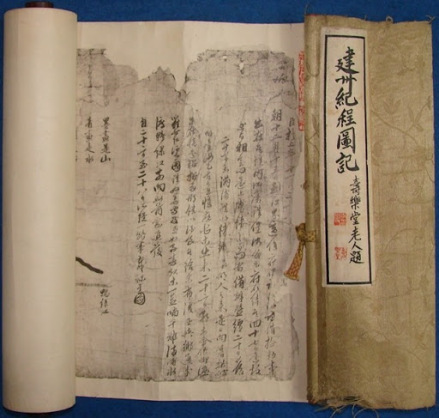

申忠一出使建州女真的报告书《建州纪程图记》

申忠一出使建州女真的报告书《建州纪程图记》

万历二十六年(1598年)丁酉再乱时,努尔哈赤再次提出出兵2万援助朝鲜,被明朝拒绝。 壬辰倭乱后,朝鲜对藩胡的控制力进一步下降,不少藩胡投奔努尔哈赤,努尔哈赤听说这些藩胡平时受朝鲜官职,得到不少好处,也于万历二十九年(1601年)向朝鲜请求给予官职,并来汉城谒见国王。李昖认为努尔哈赤已接受明朝龙虎将军之职,却突然来讨好朝鲜,很可能不怀好意,便以努尔哈赤已受过明朝官职为由拒绝。

另一方面,朝鲜也在壬辰倭乱后对藩胡加以经营,万历二十二年(1594年)剿灭钟城、稳城一带的易水部伊罗大、万历二十八年(1600年)出兵讨伐会宁地区的藩胡老土(罗屯)等,均取得胜利。但其后海西女真的忽剌温(乌拉部)首领布占泰(朝鲜称“何叱耳”)又来跟朝鲜抢夺藩胡,于万历三十一年(1603年)、万历三十三年(1605年)两次入侵朝鲜,攻陷潼关镇,虏获无数。李昖于万历三十三年(1605年)五月派咸镜兵使金宗得率兵数千,渡图们江(豆满江),企图歼灭聚集于件退(今中国吉林延吉市一带)的五百名忽剌温军,反被击溃。从此朝鲜在藩胡中的势力一落千丈,被迫给予布占泰“佥知”一职和一百张职牒,实际上承认其对藩胡的控制权。 万历三十五年(1607年),努尔哈赤与布占泰在朝鲜境内的乌碣岩开战,以努尔哈赤获胜告终。在攻打布占泰期间,努尔哈赤公然对朝鲜使用“王”号,并将藩胡收入自己囊中。 李昖痛恨“两贼(努尔哈赤、布占泰)之凌侮我国则极矣” ,并派使者敦促努尔哈赤归还藩胡,但无能为力,只能眼睁睁地看着藩屏尽撤。

与日本

李昖在位时期,正值日本战国乱世结束之际。织田信长统一了日本大部分地区,在本能寺之变被暗杀后,丰臣秀吉继承他的事业,进一步实现日本的统一。丰臣秀吉不仅志在统一日本,更怀抱进军大陆的野心,企图以朝鲜为跳板,入侵明朝,于是先拉拢朝鲜,使其与日本结成同盟。万历十五年(1587年),对马岛主宗义调奉丰臣秀吉之命,派家臣柚谷康广(朝鲜称橘康广)出使朝鲜,要求朝鲜派出通信使,被李昖拒绝,丰臣秀吉杀了柚谷康广。 万历十七年(1588年)十二月,宗义调之子宗义智与僧人玄苏又出使朝鲜。 翌年,在达成日本刷还朝鲜叛民和俘虏的条件后,李昖在仁政殿接见了宗义智等,并决定向丰臣政权派遣通信使。 通信使于万历十八年(1590年)三月出发,正使是西人黄允吉,副使是东人金诚一,他们见到丰臣秀吉后,得到了含有“欲一超直入大明国,欲易吾朝风俗于四百余州,施帝都政化于亿万斯年”等内容的国书,要求朝鲜协助日本攻明。 翌年三月,黄允吉等偕日本使臣柳川调信、玄苏等返回朝鲜,等待朝鲜回复,被朝鲜断然拒绝。

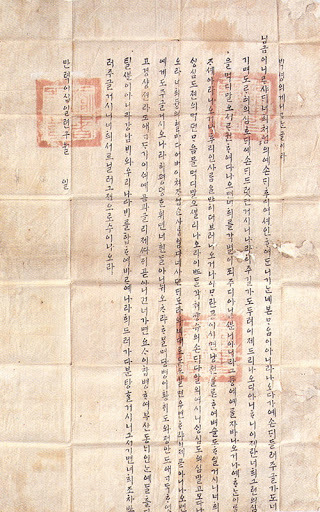

壬辰倭乱期间李昖号召百姓抗日的谚文谕书

壬辰倭乱期间李昖号召百姓抗日的谚文谕书

壬辰倭乱结束后,对马岛于万历二十七年(1599年)向朝鲜派出使节,请求讲和修好。为了确认日方讲和的真伪,李昖于万历三十年(1602年)派全继信、孙文彧以“探贼使”身份前往对马岛侦探。万历三十一年(1603年),被扣留在萨摩的朝鲜儒生金光一获准回国后,向李昖上疏汇报了日本国内的最新情报,强调了与日本讲和修好的必要性和急迫性,引起朝鲜方面的重视。 万历三十二年(1604年),李昖决定派遣和尚松云大师惟政为“探贼使”,出使日本。同年五月惟政回国后,报告了日本新统治者德川家康的修好意向。李昖君臣虽然有疑虑,但已意识到与日本修好不可回避。 万历三十四年(1606年),朝鲜政府向日本提出了“先为致书”(德川家康先向朝鲜递国书)和“缚送犯陵贼”(壬辰倭乱时盗掘朝鲜王陵的日本人)两个遣使议和的先决条件,并于同年八月由全继信转达于对马岛。日本的回应非常迅速,十一月就由对马岛派遣井手弥六左卫门(朝鲜称“橘智正”)带着德川家康的国书和麻古沙九、麻多化之两个“犯陵贼”来到朝鲜。李昖识破了德川家康国书为“伪书” ,系对马岛所伪造;而两名“犯陵贼”则是对马岛的犯人,与壬辰倭乱毫无关系。 但战后凋敝的朝鲜并没有与日本讨价还价的能力,而且朝鲜也急需派使前往日本将壬辰倭乱中被掳走的朝鲜人带回国内以补充劳动力,既然朝方所要求之两项名分已经贯彻,纵使识破其虚伪,也只好假戏真做了。万历三十五年(1607年)正月,李昖正式派出了以吕祐吉为正使、庆暹为副使、丁好宽为从事官的496人的使团前往日本,其名称为“回答兼刷还使”,即其身兼两项任务,回答德川家康之国书及刷还掳往日本的朝鲜人。虽然名称不是“通信使”,但作为壬辰倭乱后朝鲜派往日本的第一个正式使团,具有破冰的历史意义,结束了日朝两国的敌对状态。

明宗青睐

顺怀世子死后,明宗让包括河城君李钧在内的几个侄子进宫,有一次命他们写字,其他几个侄子都写小诗或联句,年龄最小的李钧却只写了“忠孝本无二致”六字,明宗大感惊奇。又有一天,明宗让他们戴翼善冠,说:“想知道你们头的大小。”李钧的几个兄长相继戴上,而李钧则没戴,而是两双手捧着翼善冠还给明宗,叩头道:“这难道是常人所能戴的吗?”明宗因此对李钧格外青睐,萌生传位于他之意。李钧就是后来的宣祖李昖。

不乐为君

李昖在位时,常对儿子们说:“你们觉得我当国君很快乐吗?一个人没安排到位,都是我要担忧的,怎么比得上你们自由出入、无所牵挂呢?让我拿着河城君的俸禄,衣食无忧,那肯定比当国君快乐多了!”

崇尚俭德

李昖以“崇尚俭德”著称,他从来不穿织锦绸缎衣服,每顿饭也不会吃两种肉食。有一次他在西郊迎接明朝诏使,吃完午饭后命令给驸马赐食,只有拌饭、干鱼片和泡菜而已,驸马们吃完后还命他们把剩菜裹在袖子里带去,说这是礼仪。又有言官禀告近来服饰华美,李昖披着内衣来见群臣,说:“我穿的衣服也是棉布,你们这些当臣子的难道还能穿着超过我吗?”群臣感到惭愧,此后奢侈之风为之一变。

中国孝子

壬辰倭乱期间,明朝打算同日本停战议和,朝鲜方面对此不满。明朝通判王君荣对朝鲜礼曹判书尹根寿说:“中国一视同仁,(朝日)两国之事,以和为上。”尹根寿转达给李昖后,李昖埋怨道:“设使以外国言之,中国父母也。我国与日本同是外国也,如子也。以言其父母之于子,则我国孝子也,日本贼子也。父母之于子,虽止于慈,岂有爱其贼子同于孝子之理乎?”这就是“孝子说”的由来。

李昖平日对明朝也很恭敬,宫中得到一种珍贵食品的话,李昖就会放在桌案上,向西拜祝说:“欲献吾皇,何可得也?”被形容为“不啻如孝子之慕父母”。

笔迹分析

宣祖李昖御笔

宣祖李昖御笔

李昖在书法上很有造诣。他写字的速度很快。由此可见,他头脑的转动和判断速度非常快。而且,由于字迹整齐划一、严谨,因此有评论认为他是个有逻辑、俭朴的人。竖划很长,收尾分明,可见其意志力和业务能力出色。文字间距狭窄,说明他能自行判断,自我意识强,严于自我表达和自我认识。据说,李珥、李滉、尹斗寿、李恒福、李德馨、柳成龙等名臣在李昖面前不敢喘大气。 由于李昖每事都是亲自裁断,所以备边司、承政院等部门的朝臣都只能奉行他的旨意,甚至常有来不及奉旨而被迫待罪的情况发生,故当时有谚语形容称“惶恐待罪承政院,上教允当备边司”。

但是,李昖的领导能力却存在严重的问题。端正四方的文字,说明他十分注重规范而保守。构成李昖字体的各个部分之间空隙窄小,是几乎没有空隙的密闭型。这一点是李昖字体的最大特点,很少有人会书写空隙如此之小的文字。笔迹学上的分析认为,这种人沉浸在自己的世界里,心胸不宽阔,没有包容力,不会轻易接受别人的讲话。这种类型的人物连出任小公司的领导都不合适,居然要让他经营国家,尤其是面临危机的国家,必然会出现问题。因此有观点认为,李昖更适合当大臣而非国王。

朝鲜王朝官方评价:王聪明刚毅,恭俭慈仁,诚孝出天,英智过人。崇儒重道,好学嗜义。事大之诚,出于至性,迎诏拜表之仪、正至圣节望阙之礼,率皆虔诚精白,肃敬将事。虽颠沛流离、疾病困剧之际,未尝或废,而亦未尝少懈。……呜呼!王以不世出之资,抱大有为之志,高视千古锐意至治,期欲挽回世道,以臻隆古之盛。不幸遇贼,守义罹祸,王自以赍志莫伸,终身慷慨。惟其格天之至诚,可以质之于神明、有辞于天下。故用能蒙皇上(明神宗)不世之恩,雪先系之积诬,而垂光国之烈;却滔天之强寇,而成再造之绩,功在宗祊,业焕中兴。呜呼韪哉!呜呼痛哉!(李廷龟撰昭敬大王行状)

明朝评价:或言王偷玩细娱,信惑群小,不恤民命,不修军实,启侮诲盗,已非一朝,而臣下未有言者。(明神宗所下敕书)

《朝鲜王朝实录》:①贸易日下,百市闭门,王子横占,小民失业。人怀怨苦,不敢言而敢怒,则投石宫墙,岂但出于奸细嫌恨之徒哉?人心至此,而上不知省惕而改图,祸在萧墙,而下未闻一言而悟主,国欲无亡,胡可得也? ②今日国事,尚忍言哉?阴阳灾沴之惨,王子骄横之酷,实千古所罕有,而自上修省之功、禁戢之方,概乎其无闻,有识之窃叹久矣。(金)顺命能不负乃职,披肝力陈,言甚剀切,而不之省焉。始以指挥君父拒之,终以生事朝廷斥之,人君容谏之德,终不得见,而王子长恶之心,益无忌惮。上天之怒,下民之怨,恐无时可止也。……嫔姬与处,罕接臣邻,苟有一言稍近逆耳,则不但其言不入,亦且其人不容。如使牵裾折槛者生于今日,则未知成何罪而施何刑也? ③上性严毅,尝引接臣邻,不假辞色。凡有敢言者,辄被仗马之斥,有言责者,孰敢有争是非哉?

《东亚日报》:朝鲜王朝的宣祖没有预见到日本的侵略,壬辰倭乱刚爆发就放弃了都城和百姓,在战乱后也给国民留下了重建国家失败的记忆。在史剧中登场的时候,他也被描写成在战乱和党争中挣扎的无能君主。但也有评价称,他小时候被称为“神童”,而且在战争中也没有一天不在书斋里学习,在绘画和书法上也颇有造诣。

《每日经济》:朝鲜王朝500年,从太祖到纯宗共27名君主中,历史学家们选出了“三大暗君(昏君)”——宣祖、仁祖、纯祖。…… 宣祖一生都被困扰于庶子出身(指其父是中宗庶子)的旁系国王的自卑感中。因为出身庶子,所以他一生都会听到“不想被无视的话就得好好干”的声音。虽然他提拔了许多人才,但不能有效使用他们,反而通过他们的对立也就是朋党政治来强化自己的权力,行使作为国王的权限。他不仅怀疑重臣,也怀疑有能力和名望的人物,动辄扬言禅位,考验世子和官吏们的忠心,他也许是一个不幸的君王,但这是洗不白的。宣祖是招来了朝鲜王朝最大的战乱、默认朋党政治的君王,仅从这点来说,他也无法避免历史的冷酷评价。

《月刊朝鲜》:综合来看,宣祖绝不是“暗君”。但宣祖作为当时最高统治者,是难免有责任的。倭乱爆发后,所需要的治国之道不是王道,而是富国强兵的霸道。尽管如此,他却表现出被党人们牵着鼻子走的优柔寡断的状态。正如管仲早已看穿的那样,对君王来说最危险的就是“优柔寡断”。宣祖作为最高统治者,当断不断,自招国亡之危机。不管再怎么具备圣君的资质,最高统治者如果不区分治世和乱世、死死抱住空虚的理想论的话,最终只能自招国亡之危机,这个事实可以通过宣祖的事例得到明确的印证。

李昖有两位王妃,生育子女中可考者有15子、14女(有封号者14子、11女),其数量在朝鲜王朝历代国王中仅次于成宗李娎和太宗李芳远。其亲属成员整理如下表 :

关系 | 封号 | 姓名 | 备注 | |

|---|---|---|---|---|

父母 | 生父 | 德兴大院君 | 李岹 | 朝鲜中宗庶七子,封德兴君,李昖继位后追封德兴大院君 |

生母 | 河东府大夫人 | 郑氏 | 郑世虎之女,封河东府夫人,李昖继位前夕去世,追封河东府大夫人 | |

养父 | 朝鲜明宗 | 李峘 | 朝鲜王朝第十三代君主 | |

养母 | 仁顺王后 | 沈氏 | 李昖继位后尊为懿圣王大妃,垂帘听政八个月 | |

妻妾 | 王妃 | 懿仁王后 | 朴氏 | 本贯潘南,朴应顺之女,万历二十八年(1600年)去世 |

仁穆王后 | 金氏 | 本贯延安,金悌男之女,万历三十年(1602年)立为王妃 | ||

嫔御 | 恭嫔 | 金氏 | 本贯金海,金希哲之女,光海君继位后追尊恭圣王后,仁祖反正后褫夺 | |

仁嫔 | 金氏 | 本贯水原,金汉佑之女,其孙仁祖追上谥号“敬惠裕德” | ||

顺嫔 | 金氏 | 本贯金海,金福长之女 | ||

静嫔 | 闵氏 | 本贯骊兴,闵士俊之女 | ||

贞嫔 | 洪氏 | 本贯南阳,洪汝谦之女 | ||

温嫔 | 韩氏 | 本贯清州,韩士亨之女 | ||

贵人 | 郑氏 | 本贯迎日,郑滉之女,郑澈侄女,仁宗后宫贵人郑氏侄女 | ||

淑仪 | 郑氏 | 本贯东莱,郑纯禧之女 | ||

昭媛 | 尹希 | 李昖生前为淑媛,仁祖年间升昭媛,后因卷入诅咒事件而被杖杀 | ||

尚宫 | 金介屎 | 李昖的承恩尚宫,后与世子李珲私通 | ||

子女 | 儿子 | 临海君 | 李珒 | 恭嫔金氏所生,因失德及在壬辰倭乱中被俘而无缘王位,后被杀 |

光海君 | 李珲 | 恭嫔金氏所生,壬辰倭乱爆发后被立为王世子,但未能得到明朝册封 | ||

义安君 | 李珹 | 仁嫔金氏所生,万历十六年(1588年)十二岁时夭折 | ||

信城君 | 李珝 | 仁嫔金氏所生,过继福城君李嵋为嗣,壬辰倭乱期间去世于义州 | ||

定远君 | 李琈 | 仁嫔金氏所生,其子李倧后即位为仁祖,追尊定远大院君,后升元宗大王 | ||

顺和君 | 李 1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。 词条信息

| |||