-

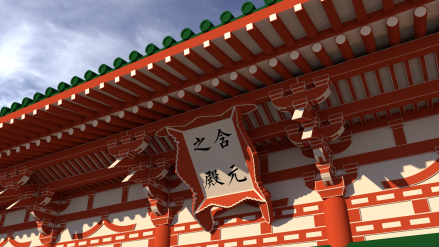

含元殿 编辑

含元殿是唐京师长安城大明宫的大朝正殿,世界文化遗产,也是唐长安城的标志建筑,建成于龙朔三年(663年),毁于僖宗光启二年(886年),其间逢元旦、冬至,皇帝大多在这里举行大朝贺活动。

含元殿为三出阙宫殿结构 ,殿堂坐于三重高台上,台基高15米 ,东西长77米,南北宽43米 ,总跨度与丹凤门近似约200米 ,殿前有水渠,渠上有五座桥梁 。殿前至丹凤门间有广场和专供皇帝出入宫城的御道。这一建筑组群,构成了唐代大明宫内规模宏伟、礼制庄严的外朝听政区域,是唐王朝的皇权象征和国家标志。

含元殿为一建筑群体,主殿面阔十一间,坐落于三层大台之上。殿前方左右两侧稍前处,建有翔鸾阁和栖凤阁,二阁作三重子母阙的形式,下有高大的砖砌墩台。殿两侧为钟鼓二楼,殿下有倚靠台壁盘旋而上的长达75米的龙尾道,整个建筑群呈巨大的“凹”字形。含元殿体量巨大,气势壮丽,极富精神震慑力。 并影响明清紫禁城的午门形制。

唐诗中的“千官望长安,万国拜含元”、“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”等诗句,就是描写含元殿大朝会的盛况。含元殿是大唐建筑的杰出代表。

含元殿遗址位于自强东路革新街北口,保存较为完整。2003年,由联合国教科文组织、中国、日本三方合作实施的含元殿遗址保护工程实现全面竣工;2004年,日本政府无偿文化援助的文物陈列馆和砖窑址保护厅相继建成,陈列馆展出大明宫遗址出土的文物标本。2014年,和大明宫整体被联合国教科文组织列入世界文化遗产 。

中文名:含元殿

地理位置:西安市新城区自强东路585号大明宫国家遗址公园内

开放时间:9:30-18:00(17:00停止售票)

景点级别:AAAAA级

门票价格:免费

所属国家:中国

所属城市:陕西省西安市

建议游玩时间:10-20分钟

文保级别:世界文化遗产

官方电话:029-82200808

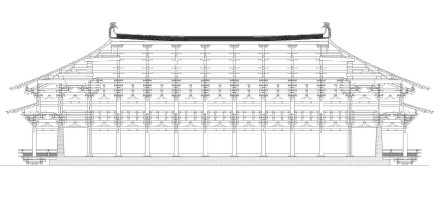

傅熹年复原大明宫含元殿图

傅熹年复原大明宫含元殿图

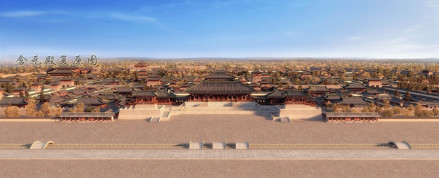

大明宫庄严的气势和无与伦比的规模, 使之成为历史上规模最大, 档次最高, 木建筑最为精湛的宫殿群。大明宫的建成, 体现了唐代国力的强大。建筑工艺之高超复杂。这在当时世界上, 没有第一个国家有如此建筑水平。

大明宫建成之后, 唐高宗开始在大明宫执政, 自此, 大明宫开始了其大唐政治中枢的地位。大明宫建筑规模可谓空前绝后, 在当时建造过程中, 唐太宗曾动用11 个省的赋税和京城百官一个月俸禄来建造这座无与伦比的巨大建筑工程项目。建成之后的大明宫,相当于四个半故宫大小, 是迄今为止世界上最大的宫殿建筑群。这一纪录将永远无人打破。

含元殿叉柱造重檐复原方案。

含元殿叉柱造重檐复原方案。

唐代大明宫的正殿,殿基高于坡下15米,主殿面阔13间,进深6间,坐落于三层大台之上。殿前方左右分峙翔鸾、栖凤二阁,殿两侧为钟鼓二楼,殿、阁、楼之间有飞廊相连,成“凹”字形,是周汉以来“阙”制的发展。含元殿两侧翔鸾、栖凤二阁之下有倚靠台壁盘旋而上的的龙尾道。含元殿在“凹”形平面上组合大殿高阁,相互呼应,轮廓起伏,体量巨大,气势伟丽,开朗而辉煌,极富精神震慑力。古时有人形容它的气魄“如日之升”、“如在霄汉”,不愧为大唐建筑杰出的代表。

含元殿662年开始营建,翌年建成,以后的200多年间一直被使用,是举行国家仪式、大典之处,所谓“千官望长安,万国拜含元”、“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”,就是描写含元殿大朝会的盛况。新发现的唐代殿前渠道位于含元殿遗址土台以南130米处, 东西走向,已探知长度为400余米。从部分试掘区看,渠道在唐代时南北宽约4米、深约1.6米,渠道两壁较直,局部有砌砖护岸现象。在渠道遗址上,考古人员还清理出3座唐代木桥遗存,其中中央一桥正与含元殿中心相对,从桥桩柱洞的遗迹可知,桥东西长约17米、南北宽约4.3米。东西两桥则与百官上朝前暂时休息的东、西朝堂南北相对,其作用犹如后世皇帝宫殿建筑中的“金水桥”。下为建筑考古学家杨鸿勋先生复原的副阶重檐版含元殿。遗憾的是,如此壮丽的宫殿,于886年毁于战火。

根据唐代李华《含元殿赋》记载,含元殿被认为是副阶重檐,古建筑泰斗杨鸿勋先生在《宫殿考古通论》中亦考证为重檐。然而据傅熹年先生在《对含元殿遗址及其原状再探讨》中考证其为单檐建筑,大明宫国家遗址公园的含元殿复原模型即采用单檐方案。

中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队为配合大明宫含元殿御道项目保护工程建设,对拆迁范围内进行了考古勘探和发掘工作。在含元殿遗址南部新发现了一处水渠道、三座桥梁、两处道路等重要的唐代考古遗址。

遗址介绍

含元殿遗址位于丹凤门正北龙首原的南沿上,距丹凤门四百余步,是长安城最宏伟的建筑。

含元殿重檐想象图

含元殿重檐想象图

殿前水渠

位于含元殿遗址一层大台以南130米处。东西走向,且基本与含元殿南沿平行。经探察试掘而明确的渠道长度有400余米,东西贯穿整个御道拆迁范围。另外,从勘探得知,在御道拆迁范围的东西两侧,该水渠道还有延伸部分。从发掘的几处段落来看,该渠道两壁较直,底部较平,两壁局部还发现有砌砖现象。水渠道南北宽3.65米—4.0米,深1.6米左右。东段略浅,西段略深,推测渠道内水的流向为由东向西。另外,在渠道内还出土有大量的唐代砖瓦、石块、螺壳、陶瓷器、铜钱、铁钉、铁剑等遗物。从地层剖面来看,该渠道在唐以后还沿用,明清时期还曾一度疏浚过。

渠上三桥

含元殿前桥梁复原设想

含元殿前桥梁复原设想

中央桥梁基础位于含元殿遗址中央正南130米处的唐代水渠道上。叠压于渠道淤土和唐末五代文化层下。该桥梁基础东西长约17米、南北宽约4.3米。

西侧桥梁基础位于西朝堂南侧的渠道上,东距中央桥梁基础约128米。桥梁基础南北长4.65、东西宽6.85米。成排的木桩洞遗迹依南北两岸而设,均为单排木桩洞。

东侧桥梁基础位于东朝堂南侧的渠道上,西距中央桥梁基础约129米。位置基本与西侧桥梁基础东西对称。该桥梁未进行全面发掘,桥梁基础的形制、大小等推测与西侧桥梁基础相仿。

发现两条步行道

唐代水渠道南岸道路沿渠道而走,东西向。已发现的道路东西长约400米、南北宽约15米。路土密集厚实,路土厚约15~32厘米,道路上唐代车辙痕迹明显,可见该道路沿用时间很长。

含元殿景观

含元殿景观

第一正殿

含元殿是大明宫的前朝第一正殿,也是唐长安城的标志建筑,建成于龙朔三年(663年),毁于僖宗光启二年(886年),存在了220余年,其间每逢元旦、冬至,皇帝大多在这里举行大朝贺活动。

含元殿修建在龙首原上,殿基高四丈多。殿前东西两侧建有向外延伸的阁楼,东名翔鸾阁,西名栖凤阁。殿阁之间以回廊相互连接。唐李华《含元殿赋》描写说:“左翔而右栖凤,翘两阙而为翼,环阿阁以周墀,象龙行之曲直。”

含元殿的作用和太极宫的承天门相似,它与丹凤门配合是举行“外朝”的地方,每至元正、冬至,皇帝则临此殿听政和举行朝会。所谓“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”就是描写当时含元殿大朝会的盛况。

含元殿南去丹凤门四百余步(约588米),东西广五百步 (约'735米),殿庭极为宽阔。由于它高高地屹立于龙首原南沿之上,殿基高出地面四十余尺,为了百官朝见的方便,于是在殿前修建了二条平行的斜坡砖石阶道,共长70余米,每遇朝会,群臣即由此两道而上。这两条阶道由丹凤门北望,宛如龙生而垂其尾,极为壮观,故称为龙尾道。

龙尾道的修筑更加映衬出了含元殿的高大雄伟,但也因这条道坡长阶高,成为年迈大臣朝见之畏途。大中十二年(858年)正月,宣宗在含元殿卜尊号为“圣敬文思和武光孝皇帝”。当时太子少师柳公权年一八十,从坡下步行至殿前,力已委顿,误听封号为“光武和孝”,结果被御史弹劾,罚了一季俸。总之,含元殿的高大宏伟历来为人所称颂,统治者为建此宫也耗费了大量人力物力。李华在其《含元殿赋》中有着详细的描述,其中建筑木材是由江南山林中精选运来的所谓“择一干于千木”的荆杨之材。为了砍伐这些木料,“操斧斤者万人”,然后“朝泛江汉,夕出河渭”,运至长安,“拥栋为山”。建筑工人都是能工巧匠,所以殿屋修得非常壮丽,站在含元殿前,终南山清晰可见,长安街道尽收眼底。如今建筑物已荡然无存,但在宫殿遗址上仍可体会到当日登高望远,视野开阔的情景。

《大明宫》复原含元殿图

《大明宫》复原含元殿图

含元殿居高临下,两翼开张,包括二阁在内,建筑群总宽约200米,气势弘大。大朝会时数万人列于殿下广场,是最能反映唐代气魄的宫殿。其殿基高于坡下15米,面阔11间,进深4间,殿外四周有宽约5米的“玉阶”三级,殿前有长达70余米的龙尾道至殿阶。殿前方左右分峙翔鸾、栖凤二阁,殿阁之间有回廊相连,成“凹”形,午门。

新近发现的唐代殿前渠道位于含元殿遗址土台以南130米处,东西走向,从部分试掘区看,渠道在唐代时南北宽约4米、深约1.6米,渠道两壁较直,局部有砌砖护岸现象。在渠道遗址上,考古人员还清理出3座唐代木桥遗存,其中中央一桥正与含元殿中心相对,从桥桩柱洞的遗迹可知,桥东西长约17米、南北宽约4.3米。

含元殿是大明宫中轴线上的第一座宫殿。是举行重要典礼仪式如册封、改元、受贡等重要活动的场所。因经常举行各种国家仪典而屡屡出现于历史典籍中。据记载:“龙朔二年造蓬莱宫含元殿”(《长安志》卷六),高宗于龙朔三年四月“幸蓬莱宫新起含元殿”(《旧唐书·高宗记》),可知含元殿建造工期最多不过一年。史书记载公元663年含元殿建成。每有外使朝会,皇帝端坐殿上,显示出大唐王朝的威严。

含元殿是丹凤门内正殿,称“外朝”,位于丹凤门正北龙首原南沿,也就是《六典》原注所谓“即龙首山之东趾”。距丹凤门四百余步,是长安城最宏伟的建筑。也是最能反映唐代气魄的宫殿。

含元殿利用龙首原高地为殿基。其大台基是因就南坡铲削并夯筑增补而成。含元殿就是建立在这高大的台基上。可以由此俯视长安城。含元殿平面呈“凹”字形,殿面阔11间,进深4间,各间广5.3米。四周加一圈深1间的廊,形成面阔十三间、深六间的下檐。含元殿东西两侧前方有翔鸾、栖凤两阁,以曲尺形廊庑与含元殿相连。两阁前侧各有一处朝堂遗址。殿即建在最上层台基上,为重檐庑殿顶建筑,总宽近58米。含元殿居高临下,两翼开张,包括二阁在内,建筑群总宽约200米,气势弘大,大朝会时数万人列于殿下广场,李华在《含元殿赋》云:“左翔弯而右栖凤,翘两阙而为翼。”足见其壮观。

殿前有长78米的“龙尾道”,砖石砌筑,阶梯与漫坡相间,三条并列,中间御道宽25.5米,两侧道各宽4.5米。道面平段铺素面方砖,坡面铺莲花方砖,两边为有石柱和螭首的青石勾阑。墩台、龙尾道、陛、阶四周都有雕刻精致的石栏杆环绕。

殿前百余米有门址遗迹,可能为牌坊式建筑。门左右有横贯宫城的隔墙。门前面是一大广场。这组庞大的宫殿建筑群,体现了唐代建筑的雄浑风格,成为后世宫殿的范例。

含元殿一直使用到唐朝末年,自兴建至唐末被毁的二百余年当中,历经了德宗贞元四年(788年)的地震和几次大风、大雨的自然损害,不断有所维修,但始终未见有重大拆改或重建的记录。含元殿毁于唐末兵火。

现残存殿址台基东西长75.9、南北宽41.3,高出南面地坪10余米。殿东、北、西三面为夯筑土墙,白灰抹面。殿址上现存方形柱础一座,下面方形部分长宽各1.4米,高0.52米,上凸覆盆高10厘米,上径84厘米。仅从这一构件的尺寸,可见含元殿的尺度规模。

修复设想

含元殿景观

含元殿景观

含元殿景观

含元殿景观

其他遗迹

在含元殿遗址还发现早于含元殿建筑的遗址:唐代瓦窑、隋代观德殿。

程大昌所著《雍录》记载:“大明宫地本太极宫之后苑东北面射殿也。地在龙首山上,太宗初于其地营永安宫,龙朔二年高宗就修大明宫,改名蓬莱宫。”

观德殿不计副阶进深3间,开间9间(有早期永定柱遗迹,可知观德殿有副阶)

含元殿复原图

含元殿复原图

最初根据唐代李华《含元殿赋》记载,含元殿被认为是副阶重檐;古建筑泰斗杨鸿勋先生在《宫殿考古通论》中亦考证为重檐。

然而,据傅熹年先生在《对含元殿遗址及原状的再探讨》一文中考证,含元殿的柱网要想建重檐建筑有两种可能,其一,在前后檐内各十二架和两山各四架四橡袱与四架45°角袱的跨度中点各立蜀柱,形成一圈跨空的上檐柱,同时把两列内柱也升高到与这些上檐柱同高处,形成上檐屋顶构架,如图四:1所示。这做法曾见于北宋所建太原晋祠圣母殿,但只用在前檐,不是前后檐都用。从图四:1可以看到,前后檐都这样做时,在梁袱受力、构架整体性、稳定性及殿内空间形式上都有严重问题,极不合理。唐初建筑已达很高水平,应不会出此下策。其二,以现柱网为殿身上檐部分,为单檐庑殿顶大殿,假设在台基四周边缘或台基以外散水处另立一圈下檐柱,可构成副阶和下檐,形成重檐建筑。但窒碍难通之处一是殿址四周全无此类柱之痕迹。二是殿台四面不等宽,东、西、北三面宽4.08米,较窄,南面宽达10米左右(壁外皮),不能构成四面同宽的下檐。三是台基高出散水3.43米,使副阶柱过于瘦长。由此可以推知,在确认的殿址的平面柱网上不适合建重檐建筑,它是一座单檐建筑的柱网。 大明宫国家遗址公园复原的含元殿模型即采用了单檐方案。

含元殿赋 并序

唐 李华

《全唐文/卷0314》

含元殿景观

含元殿景观

维皇高祖,穆端命于元穹;万有千载,钟景祚(zuò)于鸿裔。逮(dǎi)北宫之尊严,上取法于天帝;乃图正殿之逌(yōu)居,规崇山而定制。信神明幽赞,而人谋袭契,不然,何前王旷此之雄丽也?先是大司空帅其属,执度而相之曰:“美哉!川原!骛乎其大。亘(gèn)坤灵兮配乾刚,坤顺干而为龙;舒广衍兮走群山,纷却面而朝宗。陵正阳之奕奕,郁佳气之葱葱。盖昊天之作,而皇祗(zhī)授元圣获以造新宫也。”乃审于龟筮,龟筮叶从;太卜以告,神人咸同。皇曰:“钦哉!,是将宜于朕躬。”因以鸿物,

含元殿景观

含元殿景观

丕(pī)赫(hè)哉!如俯如跂(qí),若合若离;竦森修邃以窅(yǎo)徼(jiǎo),恍业騀(é)而岩巍。谓冲飙激海兮,漩(xuán)渊沦以无底;奔雷触山兮,掉巘(yǎn)而倾τ。石鲛拖首于堂庑(wǔ),状出云而撑鬐(qí)。崇高之制,灵邱上盘;邻斗极之光耀,迩(ěr)天汉之波澜。察凿枘(ruì)之吞吐,吸山丛而水攒(zǎn);建升龙之大旆(pèi),邈不至于阶端。峥嵘孱(chán)颜,下视南山;照烛无间,七耀迥环。咸?欱(hē)以突兀,攇(xiǎn)闶(kāng)宏以萧摋(sà);捧帝座于三辰,衔天街之九达。

进而仰之,骞龙首而张凤翼;退而瞻之,岌树颠而崒(cuì)云末。嶷(yí)兮峨峨,巨鳌(áo)戴仙山而出沧波;划兮煌煌,烛龙折穹穴而临北方。排层城而廓(kuò)帝居,豁阊(chāng)阖(hé)而面苍苍。左翔鸾而右栖凤,翘两阙而为翼;环阿阁以周墀(chí),象龙行之曲直。夹双壶之鸿洞,启重闺之呀;趋堂涂而未半,望宸居而累息。惟上圣之钦明,爰(yuán)听政而布德;去雕几与金玉,绌(chù)汉京之文饰。炽丹雘(huò)于崚(líng)嶒(céng),抗重霄而竞色。若乃紫微晨曀(yì),彤(tóng)墀(chí)夜明;云薄万栱,风交四荣。冬止其阳,则释裘而燠(yù);夏休其阴,则捐

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。