-

现代自然科学 编辑

现代自然科学,是研究自然界物质形态、结构、性质和运动规律的科学。包括数学、物理、化学、天文学、地球科学、生命科学等。它不仅是巨大的生产力,推动经济的发展,而且对人类思想文明的进步起着巨大的推动作用,成为提高人类认识世界能力的源泉、建立科学世界观的重要基础、加强道德建设的重要条件,培养人们勇于为科学真理献身的精神。

目录

中文名:现代自然科学

研究:自然界物质形态

包括:数学、物理、化学

意义:推动经济的发展

现代自然科学的发展是在宏观研究与微观研究的相互促进中实现的,高度的分化与高度的综合是现代科学发展的一个重要的特点。下面就现代自然科学发展的几个方面做一概述:

原子核

原子核(英语:Atomicnucleus)是原子的核心部分,位于原子的中央,占有原子的大部分质量。原子核由质子和中子组成。当周围有和其中质子等量的电子围绕时,构成的是原子。原子核极其渺小。

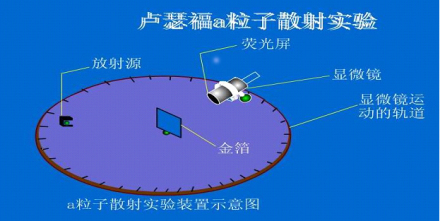

α粒子散射实验

实验用准直的α射线轰击厚度为微米的金箔,发现绝大多数的α粒子都照直穿过薄金箔,偏转很小,但有少数α粒子发生角度比汤姆孙模型所预言的大得多的偏转,大约有1/8000的α粒子偏转角大于90°,甚至观察到偏转角等于150°的散射,称大角散射,更无法用汤姆生模型说明。

汤姆生模型

汤姆生模型认为,原子的正电荷均匀地分布在整个原子球体中(球直径的数量级是10的-10次方米),带负电的电子则散布在正电荷内。这些电子分布在对称的位置上,有如葡萄干均匀地分布在蛋糕中似的。故人们把它称为“葡萄干蛋糕”模型。当这些电子静止在平衡位置时,电子就会振动而使原子发光。

1911年卢瑟福提出原子的有核模型(又称原子的核式结构模型),与正电荷联系的质量集中在中心形成原子核,电子绕着核在核外运动,由此导出α粒子散射公式,说明了α粒子的大角散射。卢瑟福的散射公式后来被盖革和马斯登改进了的实验系统地验证。根据大角散射的数据可得出原子核的半径上限为10-14米,此实验开创了原子结构研究的先河。这个实验推翻了J.J.汤姆森在1903年提出的原子的葡萄干圆面包模型,认为原子的正电荷和质量联系在一起均匀连续分布于原子范围,电子镶嵌在其中,可以在其平衡位置作微小振动,为建立现代原子核理论打下了基础。

图册

图册

实验结果表明,绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子发生了较大的偏转,并有极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°而被反弹回来,这就是α粒子的散射现象。

3、基本粒子

电子、组成原子核的质子和中子,以及作为辐射单元的光子,人们将其称为基本粒子。其中:

(1)质子的发现

1919年,卢瑟福在用强射线源轰击氮时,发现产生出一种新的粒子,它带正电荷,质量比。粒子小,射程很长。这是用人工的方法第一次实现了原子核的蜕变,即:

就非生命现象的领域来看,凡空间尺度大于10ˉ6~10ˉ4厘米的均属于宏观对象,这不仅包括空气中的尘埃、地面上的物体,还要包括山川湖海、地质构造体系,乃至行星、恒星以及行星系(如太阳系)。在略大一些尺度的宏观范围里,19世纪的地质学已对地层的分类、构造和起源进行了初步的研究,但那时的对象主要还限于地球表面的局部地域。19世纪和更早些的天文学也主要是研究太阳系和少数恒星的运动轨迹、大小、质量,对更多的天体和星际物质的光度、温度、磁性、密度、结构、化学组成、能量来源等则缺乏了解。地球物理、天体物理还处于形成过程中。

人类地球观的变化史

(1)19世纪人们普遍接受地球是由炽热物体逐渐冷缩而形成的观点,在发现地壳岩石中的放射现象后,逐渐形成了地球具有内部热动力的看法。然而,19世纪的科学家虽然认识到地球有它演化的历史,但又认为地球上的陆地、海洋在生成之后基本上没有大的变化,陆地是固定的,大洋也是永存的。

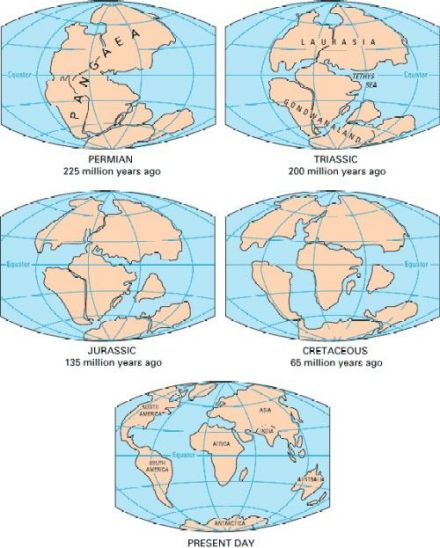

(2)大陆漂移说

20世纪,地质学上的一些新发现打破了这种地球观。1921年,德国科学家魏格纳(公元1880-1930)根据大西洋两岸海岸线形状相似、生物和古生物有亲缘关系以及地质地理现象的连续性,提出了大陆漂移的设想。他认为,在地质历史上的古生代,全球只有一块巨大的陆地——联合古陆,周围是一片大洋。中生代以来,联

大陆漂移说

大陆漂移说

合古陆开始分裂、漂移,逐渐形成为现在的几个大陆和一些岛屿,大洋被隔开形成几个大洋和若干个小海。

(3)地幔对流说

1928年英国人霍姆斯(公元1890-1965)提出了地幔对流说,认为地幔物质存在着非常缓慢的热对流,牵引大陆向某个方向水平运动,对漂移机制

最新做出了解释。

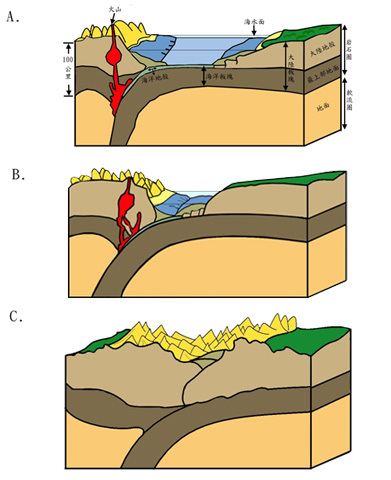

(4)海底扩张说

1961年,美国的赫斯和狄兹分别根据大量古地磁资料创立了海底扩张说。他们认为地幔物质从大洋中脊和裂谷涌出并冷凝形成新的海底,推动先形成的海底以每年约1—5厘米的速度向两侧扩张,老地层到深海沟时又下沉钻入地幔物质中去,大约二三亿年更新一次。海底扩张说是大陆漂移说的发展。

海底扩展说

海底扩展说

(5)板块构造说

1965年,威尔逊、赫斯和剑桥大学的地质学家们齐集英国剑桥,在总结前人的一系列成果的基础上创立了板块构造学说,认为整个地球的岩石圈可分为六大板块和若干小板块,全球地质构造的基本原因是由于这些板块的相互作用。板块学说阐明了地球形成和发展的基本面貌,使大陆漂移学说以新的形式出现。

天体物理的进展

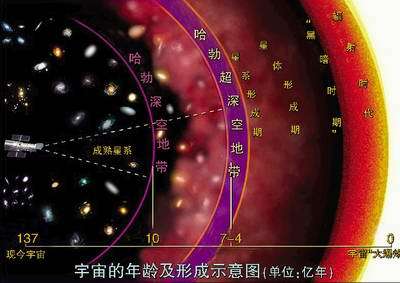

天体演化学是20世纪天文学研究最重要的领域,提出了恒星从超密物质或稀薄的弥漫物质生成并逐渐演化的假说。对宇宙和宇宙演化的研究为许多天体物理学所关注,提出了膨胀宇宙模型。20世纪40年代末,美籍科学家迦莫夫(公元1904-1968)把基本粒子研究同宇宙膨胀论联系起来,提出了大爆炸宇宙说,认为人类的宇宙起源于极高密度的“原始火球”的大爆炸,而后经过百亿年以上的演化成为今日的世界。在60年代,由于30K微波背景辐射等的发现,大爆炸假说被多数天文学家所接受。

(1)宇宙的演化

(1)宇宙演化的极早期,基本粒子形成阶段。从宇宙演化时间的0秒到10-36秒,宇宙急剧膨胀,产生了夸克粒子。10_6秒前,强子生成,10_2秒前轻子产生。在这个阶段中,由于中子衰变成质子放出电子和中微子,电子和正电子相遇而湮灭为两个光子,因而光子辐射占了优势。

(2)辐射阶段和核合成阶段。从1秒开始持续到104年。起初宇宙以辐射为主,实物只占次要地位。3分钟时,温度下降到109K,开始进行核反应,中子与质子合成氘核,进而合成氦核,实物逐渐占优势。

(3)实物阶段。104年后,温度下降到10’K,形成稳定的原子,宇宙中辐射退居次要地位,实物占据主要地位,实物间的万有引力开始起主要作用。之后,宇宙中稀疏的气态物体开始形成原始星云,进而形成星系团,再从星系团分化出星系(如银河系)。

宇宙的演化

宇宙的演化

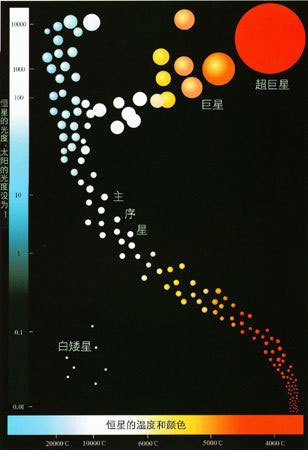

(2)恒星的演化

(1)引力收缩阶段,这是恒星的幼年期。起主要作用的是弥漫物质由于万有引力而引起的自吸引。弥漫物质较快收缩形成恒星胚体,温度升高,再逐渐收缩成表面温度达几百摄氏度、能够发出红外线的恒星。

(2)主序星阶段,这是恒星的成年期。收缩使恒星中心温度上升到近百万度,开始氢核聚变为氦核的反应,释放巨大的能量,温度继续升高,排斥和吸引势均力敌,恒星既不收缩也不膨胀,成为比较稳定的主序星并发出灿烂星光。恒星在这一阶段停留的时间最长,如太阳正处于主序星阶段,已经过去46亿年,还要经过50亿年才进入下一阶段。

(3)红巨星阶段,这是恒星的中老年期。由氢核聚变而成的氦核在恒星中心部分积累起来,在它边缘进行的氢核聚变反应所提供的辐射压顶不住引力,吸引超过排斥,使恒星中心区收缩。释放的引力势能一部分加热中心区,把它的温度提高到1亿度,恒星外壳急剧膨胀,表面积扩大,表面温度降低而发出红光,所以称为红巨星。

(4)脉动和爆发阶段,这是恒星的老年期。恒星中心区氦燃料耗尽后,又会先后出现碳聚变、氧聚变、硅聚变等热核反应,恒星的体积和亮度发生周期性的变化。在周期性的脉动中,很大一部分恒星还会发生爆发,大量抛出物质以恢复内部的平衡。由于比较重的元素的核聚变的吸热反应,恒星急剧坍缩,引起剧烈的爆发。爆发后,有的恒星全部瓦解,有的恒星则留下一部分物质成为高密恒星。

恒星的演化

恒星的演化

(3)地球的演化

(1)地球诞生于46亿年前,经过“天文时期”,即弥漫物质收缩为原始地球,进入地球内部的圈层形成和演化的时期,再进入“地质时期”,即地壳运动和海陆的变化时期。在原始地球形成时的熔融分化,以重元素为主的物质下沉而形成地核,较轻物质上浮而形成地幔,随后地幔又分化出更轻一些的物质形成地壳,造成了圈层结构。

(2)在地球内熔融和分化的过程中,大量气体逸出地表,形成原始大气圈。由于太阳辐射的紫外线等的作用,原始大气逐渐演变成为以氮和氧为主的大气。原始大气中含有的大量水蒸气凝结,形成原始的水圈,并逐渐形成今日的江河湖海。

(3)地壳形成以后,仍在不断运动。现代的“板块构造学说”认为,整个地壳可划分为若干板块,这些板块“浮”在地幔软流圈上缓慢地移动。板块之间相对位置不断变动使大陆漂移,形成今天各大洲和各大洋分布的格局。板块之间的相互挤压,使地壳发生垂直运动,造成了山脉的隆起。板块也是有生有灭的。

在现代宇宙学研究中特别应该提及的是史蒂芬,霍金的贡献。霍金被认为是当今世界上继爱因斯坦之后最杰出的理论物理学家。他生于1942年,因患肌萎缩性侧索硬化病,被禁锢在轮椅上达20年之久。由于他坚信我们能够完全理解宇宙,“努力寻求完整的理解总比对人类精神的绝望奸得多”,正是凭借这种探索精神,使他对星系黑洞、夸克、大统一理论、反物质、“时间箭头”等进行了深入探讨。他把量子理论的方法应用于形成黑洞的过程。证明了在黑洞视界可以产生纯量子粒子。这一发现成为把相对论和量子理论统一起来的最初尝试。他揭示了当日益膨胀的宇宙崩溃时,时间将要倒溯,他的“没有边界”的宇宙理论可能取代大爆炸理论。他的一系列见解正在改变人们对宇宙的看法。围绕现代宇宙学所提出的各种学说,曾展开了十分尖锐的争论。天体物理的各种学说还要发展,并需经受新的事实的检验和理论论证而决定取舍。

地球的演化

地球的演化

宇宙演化

(1)光辐射

宇宙诞生初期是由均匀且各向同性的高密高温高压物质构成的,并在极早期发生了非常快速的膨胀和冷却。大约在膨胀进行到10^-37秒时,产生了一种相变使宇宙发生暴涨,在此期间宇宙的膨胀是呈指数增长的。当暴涨结束后,构成宇宙的物质包括夸克-胶子等离子体以及其他所有基本粒子。

(2)粒子形成

时标-10^-43秒 宇宙从量子背景出现。

时标-10^-35秒 同一场分解为强力、电弱力和引力。

时标-10^-5秒 10万亿开,质子和中子形成。

时标0.0001秒,温度达几十万亿开,大于强子和轻子的阈温,光子碰撞产生正反强子和正反轻子,同时其中也有湮灭成光子。在达到平衡状态时,粒子总数大致与光子总数相等,未经湮灭的强子破碎为“夸克”,此时夸克处于没有任何相护作用的“渐进自由状态”。宇宙中的粒子品种有:正反夸克,正反电子,正反中微子。最后,有十亿分之一的正粒子存留下来。

时标0.01秒温度1000亿开,小于强子阈温大于轻子阈温。光子产生强子的反应已经停止,强子不再破碎为夸克,质子中子各占一半,但由于正反质子正反中子不断湮灭,强子数量减少。中子与质子不断相互转化,到1.09秒时,温度100亿开,质子:中子=76:24

时标13.82秒,温度小于30亿开,物质被创造的任务完成。中子衰变现象出现,衰变成质子加电子加反中微子。这时质子:中子=83:17

时标3分46秒,温度9亿开,反粒子全部湮灭,光子:物质粒子=10亿:1,中子不再衰变,质子:中子=87:13(一直到如今);这时出现了一个非常重要的演化:由2个质子和2个中子生成1个氦原子核,中子因受核力约束而保存下来。宇宙进入核合成时代。(如果没有氦核产生,中子将全部衰变,也没有以后其它的原子核)

时标30万—70万年,温度4000—3000开,能量和物质处于热平衡状态。开始出现稳定的氢氦原子核,宇宙进入复合时代。在后期宇宙逐步转变为以物质为主的时代。(光子随着温度的降低而可以自由穿行,即今天的3开宇宙背景辐射!)

时标4亿—5亿年,温度100开。物质粒子开始凝聚,引力逐渐增大,度过“黑暗时代”后,第一批恒星星系形成。

恒星演化

(1)原子核聚变

宇宙最开始,没有物质只有能量,大爆炸后物质由能量转换而来(质能转换E=mc2),当代粒子物理学告诉我们,在足够高的温度下(称为“阈温”),物质粒子可以由光子的碰撞产生出来。

随着第一批恒星的形成,原子在恒星的内部发生了核聚变反应,进而出现了氦,碳、氧、镁,铁等元素原子核。核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。(值得注意的是,不同质量的恒星能引发的核聚变程度不同,太阳主要为氢—氦聚变,重一点的会引发碳—氧—镁聚变,再重的会引发下一轮聚变。总的顺序简略依次为:氢—氦—碳—氧—镁—硅—铁。但无论恒星多重,最终的聚变结果只能是铁,恒星内部不能产生比铁更重的原子核!)凡是元素周期表上有的(除人造元素外),都是在恒星大炼炉里形成的,铁以后的原子核,只能在超爆中产生。

(2)星系形成

宇宙诞生之初,在宇宙中分布着极广阔的弥漫星云,这些星云在万有引力的作用下,逐渐开始收缩,先形成很多的引力中心,这些引力中心大小不等,距离远近也不同,于是周围的物质开始向这些引力中心“下落”,在星云物质向某一引力中心下落的过程中,由于下落方向受到其它引力中心的干扰,并不是指向这个引力中心的“球心”,于是产生了角动量,在下落的过程中,由于角动量守恒,于是这些物质一边下落,一边旋转,这样就形成了一个一个的旋涡星系或棒旋星系。至于椭圆星系,则是由旋涡星系碰撞合并后,形成的巨大的、年老的星系。最初形成的星系中只有星云物质,星系中的最初的恒星是在星系形成的过程中同步收缩形成的,并且在星系形成后,组成星系的物质仍有很大的比例处于星云的状态,如银河系中的旋臂中仍有很多弥漫星云,尚未形成恒星。

地球演化

(1)天文时期

距今约46亿年前,在地球的内部重力收缩和放射性衰变发热等的作用下,地球内部的物质也发生了变化,一些物质出现了局部熔融的现象。

(2)地质时期

岩石圈:在重力作用下,本来处在地球外部的较重的物质开始慢慢下沉,液态的铁等重元素沉到了地球中心,形成地核。同时,地球内部较轻的物质上升,逐渐形成了地壳、地幔、地核等圈层。

气圈:紧接着就是地球大气层的形成。在地球形成初期,原始大气全部跑到了宇宙空间。后来,地球上的温度上升,地球内部的物质重新组合,地球内部气体也上升到地面,形成地球大气层。这层大气在绿色植物出现之后又得到了进一步的发展。在绿色植物光合作用的影响下,它逐渐发展成为现代的大气层。

水圈:地球形成之初,大量的小天体,以每秒10千米的速度,不停地撞击地球,使得地球刚刚形成的地壳一次又一次地破裂,构造活动、火山喷发频繁发生,大量的火山喷气进入地球上空,形成次生大气。大气中充满CO2,呈现出黄色的“天空”,而没有氧气。随着地球温度的逐渐下降,地球上空的大气凝结成水滴,在重力作用下,形成了降雨。这地球上的第一次降雨,无休止地下了几千年、几万年、甚至几百万年,原先地球表面的坑洼沟谷成为江河湖海,但那时的水是灼热地球表面近于沸腾的水。

生物圈:有水才有生命。发现的地球上最古老的生命,距今38亿年。至距今35亿年,出现了能进行光合作用的蓝藻。原始生命在缺氧、沸腾的水中挣扎了20多亿年,改造着原始海洋,从而影响了原始大气。终于,在大约距今17亿年前后,现代海洋及现代大气圈形成。水圈、大气圈反馈生物,使地球生命迅速由低级向高级进化。到距今4亿年前,出现陆生植物,随之,动物登陆,地球表面被生物覆盖,真正的生物圈形成了。至此,地球外三圈最终形成。

生物演化

(1)有机小分子

大气在闪电、紫外线、冲击波、射线等能源下,形成一系列有机小分子化合物,有氨基酸、核苷酸等(这已被美国科学家米勒设计的模拟雷鸣闪电的火花放电装置使无机物合成有机物这个实验得到证实)。

(2)有机大分子

有机小分子化合物或直接落入原始海洋,或经由湖泊、河流汇集到原始海洋,在海洋中层长期积累、相互作用,在适当条件下,进一步缩合成结构原始、功能不专一的蛋白质、核酸等生物大分子,这些生物大分子在原始海洋中积累,浓度不断增加,凝聚成小滴状,形成多分子体系。

(3)生物大分子

在一定的进化概率和适宜的环境条件下,再经过长期不断进化,大约在35亿年前终于形成了具有新陈代谢和自我繁殖能力的原始生命体。此为生命演化的第一阶段,即非细胞生命阶段,实现了从非生命到生命转变的过程。

(4)原始生物

从距今30亿年左右到5.7亿年这段时间,地球进入前古生代时期。虽然这个时期延续时间十分漫长,大气、水、生物圈也都有很大发展,可是生物界的进化却很缓慢,直到前古生代末期,地球上也还只是有菌类、藻类和一些低等原生动物、腕足类动物等。距今14亿年左右生物界的发展进入第二阶段,即原核细胞阶段,这一阶段生命已经有了细胞形态,有真正的细胞膜,但是还没有真正的细胞核,分不出真正的核膜和核仁。主要以在28~20亿年前最为盛行的蓝藻为代表,它能进行真正的光合作用,吸收二氧化碳,放出氧气,使早期地球的还原性大气逐步被氧化型大气所替代,其后接着进入到第三阶段的进化,出现了真核细胞,从原核细胞发展到真核细胞是生物界完成的最重要的一次进化。

(5)生物进化

按界门纲目科属种分类的现代生物进化史。

什么是结构化学

结构化学是在原子-分子水平上研究物质分子构型与组成的相互关系以及结构和各种运动的相互影响的化学分支学科。它又是阐述物质的微观结构与其宏观性能的相互关系的基础学科。结构化学不但与其他化学学科联系密切,而且与生物科学、地质科学、材料科学和医药学等各学科的研究相互关联、相互配合、相互促进。

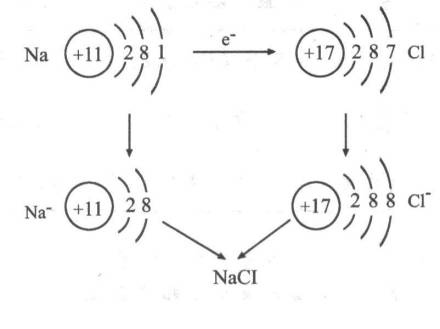

对于化学来说,原子结构研究的结果首先使元素周期律获得了新的解释。门捷列夫周期律开始揭示了元素之间的内在联系,但是元素的性质为什么会随原子量的增加而呈周期性的变化,这种内在联系的根据并不清楚。当揭示了原子的内部结构和有了x射线、o射线作为探测手段之后,情况就不同了。1913年,英国人莫斯莱(公元1887—1915)用不同元素作为产生X射线的靶子,发现它们所产生的特征X射线的波长不同。他把各元素按所产生的特征X射线的波长排列,又发现其排列次序与元素在周期表中的次序是一致的。他把这个次序叫原子序数。1920年,英国的查德威克(公元1891—1974)进一步做了不同元素的。散射实验,测定各元素的核电荷,证明原子序数在数量上正好等于核电荷数。也就是说,元素周期性的根据并不基于表观上的原子量,而是基于原子内部的构造即原子核所带的电荷多少。到1925年,由于量子力学的产生和泡利不相容原理的提出,使元素周期律获得了更科学的解释。人们认识到:核外电子按一定壳层分布,最里面的电子壳层只能容纳2个电子,然后依一定规律分布,电子层越多,最外层电子离核越远,核对它的吸引力越小,故它容易失去电子;外层电子越少,越是容易失去电子;最外层电子越多,则越容易夺得电子,达到8个电子时为饱和状态;外层电子数相同的元素的化学性质相近,外层电子增多,元素的金属性随之减弱。

结构化学

结构化学

人类提出原子价概念到认识化学键的历史过程

19世纪已有了原子价的概念,但是当时的原子价概念还是较为直观的描述,对原子之间究竟是怎样以一定的原子价而发生作用,并且相互结合在一起并不真正了解。

(1)电子发现之后,人们才认识到原子结合时的正价数是一个原子在结合时失去的电子数;而负价数则是一个原子得到的电子数,这是人们对原子价概念的进一步了解。

(2)1916年,德国化学家柯塞尔(公元1888—1956)在玻尔的原子结构模型的影响下又发展了原子价理论。他认为,原子因失去电子或夺得电子而达到与惰性元素相近的电子结构,就形成了稳定的离子,这些稳定离子中一部分因失去电子而显正电性;另一部分又因夺得电子而显负电性,这些分别带正负电性的离子之间又因库仑引力而相互结合。柯塞尔把这种因库仑引力而形成的正负离子间的价键,称之为电价键。

(3)1916年,美国化学家路易斯(公元1875—1946)又提出了共价键理论。

(4)崭新的化学键概念,“电子云”。

(5)价键理论,另一种叫分子轨道理论。

(6)与价键理论平行发展的就是用分子轨道法来进行分子键力的研究。

进入20世纪以后,微观客体的自然规律不断被揭示,实验手段日新月异,便整个化学改变厂面貌,形成为一个分支繁多的大家族。为要了解物质的组成与结构,就要进行化学分析。

随着20世纪各门科学和技术的发展,特别是光学、电学等的发展,位化学分析手段迅速改观,为化学研究的更加定量化和精确化提供了前提。光学分析法(包括光谱分析和光度分析法)、色层分析法(包括色谱法、层析法)以及电化学分析法的广泛应用,使得化学分析已从测定宏观发展到微观,从总体扩展到微观区,从整体深入到表面和薄层,从静态伸展到动态。分析的内容也已远远超过了单纯物质的成分,而涉及到物质的内部结构。

有机合成化学和高分子化学的建立

由于化学工业的发展,人类已不仅能从天然产物、农产品、煤、煤焦油中提取有机物质,在20世纪里又能用电石、石油等为原料制造出各种有机化合物。而且,还能利用简单的有机分子人工制成多种合成染料、合成纤维、合成药物、合成橡胶、合成塑料、合成蛋白质等高分子化合物,形成了研究大分子结构与性能之间相互关系的高分子科学。

长期以来,人们一直认为纤维素、淀粉、蛋白质等是由许多环状结构的小分子缔合而成的,直到1920年,德国化学家施道丁格(公元1881—1965)才把环状化合物同长链高分子化合物区别开来,证明天然橡胶、纤维素等不是多元环状的小分子的物理缔合,而是具有链状结构且分子量很高的大分子。但是,大分子的概念在当时没有立即被广泛接受,不少化学家仍然支持环式结构的见解。到1930年,由于施道丁格、瑞典化学家斯维德贝格(公元1884一)等测定了高分子的分子量,美国化学家卡罗泽斯(公元1896—1937)通过二元酸与二元醇的综合反应合成了分子高达2万左右的高分子纤维丝,才证实了高分子长链结构理论。20世纪30年代,化学家们又建立了高分子结晶的结构模型,提出了高分子长链的统计理论和分子运动理论,并合成了维生素A,B2,C,D,E,K和合成树脂等。核磁共振法的应用、电子显微镜的发明,使现代高分子化学的研究取得了更多的成果,出现了大量的高效催化剂,高强度的或具有特殊功能的高分子材料。高分子化学与生物学之间的相互渗透,又使生物化学取得了巨大的进步。

从细胞水平向分子水平深入的生物学研究

1、物种进化论、遗传定律和基因论是19世纪生物学的重要发现。20世纪初以来,农作.物优良品种的定向培育,生物激素的应用,遗传性疾病和肿瘤的诊断、防治与控制,病原菌的抗药性研究等,都要求从理论上作深入的说明和实践上提供有效的措施,要求生物学从宏观定性考察进入它的微观定量探索领域,从而查明生物进化、遗传和变异的内部机制。

(1)1909年美国生物学家摩尔根(公元1866—1945)在孟德尔遗传学说的基础上,提出了基因说,把基因看做是位于染色体上的球状颗粒,基因在功能上是决定遗传性状的差别、突变和重组的三位一体的最小单位。

(2)19世纪末20世纪初,在生物化学、生物物理、细菌学、病毒学等的相互渗透中,诞生了一门新的科学——分子生物学。

(3)从19世纪发现了细胞并把它作为生命的基本单位之后,人们便开始了对细胞内部的结构与功能的研究。 2、在分子水平上研究生命现象

在分子水平上研究生命现象,并促成分子生物学诞生的主要是以下几个方面的发现:

第一,用实验方法揭示了基因与酶的关系。

他们用射线和紫外线照射红色面包霉菌,使它们的某些基因发生突变,然后探索基因的改变对霉菌营养需求的影响。红色面包霉可以在由糖、盐和一种生长素构成的培养基中生长,但是,通过照射得到的某些突变型红色面包霉却丧失生长能力。这是因为突变体把制造精氨酸的酶的基因破坏了,而没有这种霉,霉菌就不能自己制造所需要的精氨酸,因而不能生长。他们经过大量研究,在基因与性状发育的关系上得到了一个新的概念:一个基因不管影响什么性状,首先决定酶,酶决定代谢作用,代谢作用决定各种性状。比德尔据此提出了“一个基因,一个酶”的理论。它表明基因与遗传性状的关系并不是原先所认为的是直接对应的关系,每一基因都是通过一种特殊酶而起作用的,或者说基因是通过调节一定的化学过程而起作用的。“一个基因,一个酶”的理论描述了遗传与代谢过程之间的关系,从而使人们设想:基因是形成酶的一个模板。

第二,关于DNA是携带遗传信息载体的发现。

1944年美国的3名生化学家艾威瑞(公元1861-1955)和麦克劳德(公元1909-)麦卡蒂(公元1911-)合作,从一种肺炎球菌中提取DNA,并将它转移到另一种细菌中,证明一种细菌获得了前一种细菌的遗传特性,从而表明DNA可能是遗传性状的化学和物理的基础。这一发现具有深远的意义,它引起了更多人的兴趣,然而也引起了有些人的怀疑。美国的德尔伯吕克(公元1906-)从意大利来到美国的卢利亚以及郝尔希(公元1908-)等人也在40年代组成了噬菌体研究小组,他们发现单一的噬菌体进入大肠杆菌后,会在半小时内自我复制100次。1952年,郝尔希等用同位素标记方法发现,侵入寄生细菌并进行繁殖的只是噬菌体的DNA部分,而蛋白质外壳却留在大肠杆菌以外。这个实验更加明确地证明DNA携带了噬菌体自我复制的全部信息,DNA是遗传信息(遗传信息指的是DNA中的碱基序列)的载体。

第三,DNA分子的双螺旋结构。

关于DNA分子结构的研究在英国同时有几个人在分别进行,他们是伦敦金斯学院的维尔金斯(公元1916-)、女科学家弗兰克林(公元1920-)以及剑桥大学的沃森(公元1928-)和克里克(公元1916-)。沃森原始美国噬菌体研究小组的成员,后到英国学习用X射线衍射方法分析蛋白质的晶体结构;克里克原是学物理的,后来对生物学发生了兴趣,并与沃森一起从事同样的研究。沃森和克里克在分析研究X射线衍射所获得的资料的基础上,得到了一个非常重要的结论:DNA分子是由双螺旋构成的,两个磷酸糖链形成骨架,并通过一系列成对的核苷酸碱基(腺嘌呤A、胸腺嘧啶T、胞嘧啶C、鸟嘌呤G)上的氢键相联,其中A-T、G-C各自配对,每个单螺旋都形成自己的互补螺旋。遗传信息由核苷酸的序列表达出来,核苷酸序列的基本特征是A与T互补,G与C互补。由于这种互补特征,DNA能自行复制。双螺旋结构相互关系就像是锁和钥匙的关系一样,当分开以后,每一个都能形成自己的互补物,这样又重建了全部的双股DNA分子。人们早已知道细胞分裂的过程是将母细胞遗传基因传给子细胞,而现在却通过DNA的结构表示出来了。DNA双螺旋结构的发现被称为20世纪生物学最伟大的发现,是分子生物诞生的标志。

第四,DNA和RNA的功能

1955年,美籍西班牙人奥阿巧(公元1905-)和美国的孔勃(公元1918-)首先用酶促法人工合成了DNA和RNA。人们对基因如何控制细胞中一种特定的蛋白质合成的研究中,法国生物化学家雅各布(公元1902-)、乐沃夫(公元1902-)和莫诺(公元1910-1976)发现了在细胞核内一种使信使RNA(或称mRNA),进一步揭示了DNA和RNA的功能,认识了通过DNA分子的复制而把遗传信息传给下一代的具体过程。在这一过程中,DNA只作为一个模板,它决定了mRNA中核苷酸的顺序;当mRNA被合成时,即所谓转录完成时,mRNA就从细胞核进入细胞质中,mRNA宛如一个信使带来了合成蛋白质的密码。雅可布、莫诺等人根据对细菌(一般是大肠杆菌)的研究,已辨认出三种基因,并建立了一个转录水平上如何定量控制蛋白质合成的模型。开始人们认为DNA分子自我复制之后,把遗传信息转录给mRNA,mRNA再把遗传信息翻译为蛋白质,这个方向是不可逆的,称之为中心法则;后来人们发现,不能将这一法则绝对化,在某些情况下,RNA也可以是遗传信息的携带者,遗传信息也可以由RNA传递给DNA,称之为反中心法则。

第五,遗传密码表的问世

不同的核苷酸顺序决定不同氨基酸顺序的方式,被称之为遗传密码。美国生物化学家霍利(公元1922-)、克阿纳(公元1922-)等人首先在阐明遗传密码方面做出了重要贡献;而对于后来的发展具有重大意义的则是美国科学家尼伦伯格(公元1927-)和法国科学家马太,他们分别在实验室内测定了各种氨基酸的遗传密码。到1969年64种遗传密码的含义已全部测出,并列出了遗传密码表。

3、综合进化论

在分子层次上对生命现象的研究,进一步丰富了达尔文的进化论,出现了现代达尔文主义,或称综合进化论。

1900年以后,孟德尔主义者开始对进化的某些事实进行实验研究,得出了与达尔文主义某些原则不同的结论,这时不但遗传学家反对达尔文主义,甚至持有进化沦观点的人也开始攻击达尔文主义。这种争论早已有之。在1859年达尔文的《物种起源》一书问世不久,1864年德国胚胎学家柯里克尔就提出了异源生殖说,反对缓慢进化、自然选择和生存斗争。他认为进化是在生物内部发展规律作用下,以飞跃方式进行的,以后又有人依据对月见草的实验和观察形成突变理论,认为遗传特性和性状可以突然发生变异,新种通过飞跃形式而产生,并不依赖于外界环境的影响。这些学说既与达尔文的“自然界没有飞跃”的缓慢进化理论相对立,又否认自然选择的作用。遗传学与进化论的对立只是暂时的现象,随着研究的深入又开始了遗传学与进化论结合的过程。

4、综合进化论的评价:综合进化论不但重新肯定了自然选择的巨大作用,而且用自然选择可以解释古典达尔文主义无法解释的许多事实,还彻底推翻了一切陈旧的进化假说(如获得性遗传、自体发生、外因发生、预选适应等)和一切用某种单因子(突变、遗传漂变、隔离等)解释进化的种种理论。从达尔文进化论到综合进化论的历史过程中,人们可以看到科学理论发展的一般过程。人们对突变和自然选择作用的认识也是按照肯定、否定、否定之否定的规律发展着。”科学本来就是一个发展着的概念,科学理论也在发展着。科学技术史表明,在人们对自然的认识上,并没有放之四海(空间)四时(时间)而皆准的真理,任何已有的科学理论都有需要进一步探索的余地。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。