-

张相文 编辑

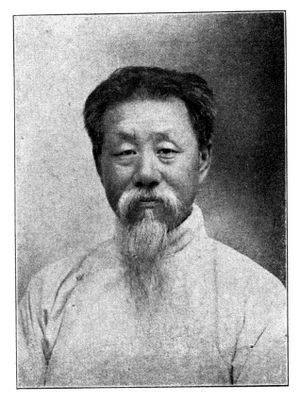

张相文(1867年2月3日~1933年1月16日),字蔚西,别号沌谷,江苏泗阳人。中国地理学家、教育家,他是革新中国地理学的先驱者,为近、现代地理学在中国的发展作出了贡献。在南洋公学、北京大学等长期任教。 1899年以后曾先后在南洋公学、天津北洋女子高等学校、北京大学从事地理教育。1901年,出版中国最早的地理教本《初等地理教科书》和《中等本国地理教科书》,这是中国地理课本之始。1908年,编著中国第一部自然地理著作《地文学》。1909年,在天津发起成立中国第一个地理学术团体──中国地学会,被选为会长。1910年,领导中国地学会创办中国最早的地理学期刊《地学杂志》,并长期负责编辑工作。他注重实地考察,著文数十篇,对治淮、治黄、中国自然区划、西北水土保持等都有一定见解;对古长城、成吉思汗的陵寝、耶律楚材《西游录》等也都有精确的考释。1929年结集为《南园丛稿》。还编著有《泗阳县志》(1925)、《佛学地理志》(1925)和《地质学教科书》等。

中文名:张相文

外文名:Zhang XiangWen

别名:张蔚西

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1867年2月3日

逝世日期:1933年1月16日

职业:地理学家、教育家

出生地:江苏省泗阳县

代表作品:《南园从稿》《地学杂志》《泗阳县志》《佛学地理学》

张相文

张相文

清宣统三年(1911年)初,张相文在天津任北洋女子高等学校校长,与同盟会其他会友秘密组织”天津共和会”,会址设在法租界”生昌酒楼”。他不但自己常于夜间到生昌酒楼与诸会友相聚,共商策划滦州起义问题,并且令其女张星华秘密传递武器,散发传单。旋到南京上书黄兴元帅,请早日”挥师北上”,书中还表示他已在天津”暗结团体”(指组织天津共和会),”待时而发”。倘义师北上,他愿以”北道人自效,执策先驱”。后惜滦州起义之举因事机不密,惨遭失败。

民国二年(1913年),全国通过选举,建立国会,张相文被选为众议院议员。诞生不久的国会,先被袁世凯下令解散;恢复不久,民国六年又在北洋军政府派系斗争中被解散。是年7月,孙中山到广州,提出”护法”口号,主张维持民国元年制订的”临时约法”,反对解散国会。张相文随即响应号召,秘密南下广州,参加护法运动。

民国六年至九年(1917—1920年),张相文写了10多万字关于革命先烈事迹以及纪念革命先烈的文章,以示对革命先烈的怀念。他写了被清政府杀害的徐锡麟、秋瑾等人的传略以及民国初年被袁世凯杀害的宋教仁、陈其美等人的传。写传记革命人物最多的,乃关于辛亥春革命群众进攻广州督署而牺牲的烈士事迹,如《黄花岗义烈记》、《黄花岗烈士传》等,其中的林文、林觉民等福建十杰所记尤详。因民国初年,张相文在北大任教时,还兼任”国史编纂处”工作,掌握这些烈士第一手资料,故所写传记,不但详尽,而且真实可靠。为研究中国民主革命运动史的宝贵资料。

(二)张相文为人,正直无私,刚正不阿,毕生富贵不淫,威武不屈。

民国四年(1915年),袁世凯阴谋称帝,派”筹安会”骨干分子刘师培来拉拢他入会,允事成授予要职,张相文严词拒绝。袁世凯恼羞成怒,派便衣侦探在他的住宅附近,昼夜监视。他被迫化装成老农出走,绕道至丰台,乘火车潜往上海,并写了一首《咏史》诗骂袁。诗的首句”窃国从来胜窃钩”,骂袁是个窃国大盗;诗的末句”价重燕云十六州”,骂袁比向辽自称儿皇帝的石敬瑭更无耻。

张相文

张相文

民国十二年(1923年),曹锟用5000银元一票为饵,贿赂国会议员选他为大总统,张相文拒不接受。曹锟派便衣侦探监视他的行动。张相文被迫再次潜往上海,以避其锋。

1932年,吴稚晖到北京,顺便去看望张相文,并转达蒋介石欲请他任立法委员。他恨蒋介石不抵抗放弃东北,拒不接受。

(三)满怀爱国热忱的张相文,对青年学生的爱国运动,抱着同情、关怀和支持的态度。民国十五年(1926年),北京广大青年学生,为抗议日、英等帝国主义限令我政府拆除大沽口炮台,集会向北洋军政府请愿。执政的段祺瑞,竟污蔑学生为”学匪”,下令开枪,当场杀死青年学生40人,北京女师大学生刘和珍亦惨遭杀害。张相文对此非常气愤,写了一首表示抗议的”学匪歌”:”宝刀一挥鲜血流,壮士手腕忠臣头,……泪告同胞四万万,东藩青年足殷鉴,国亡君作归命侯,官家肉食犹无恙。”歌词慷慨激昂,痛斥段祺瑞的残暴罪行。

民国二十一年(1932年)秋,北京广大青年学生,在中共地下党领导下,组织”南下示威团”,去南京向国民党中央和国民政府游行示威,要求出兵抗日,收复东北失地。我作为张相文同乡族弟,当时正在北师大读书,亦想参加,事先征求张相文的意见。张相文当即对我说:”你当然去啊,国家被蒋介石弄成这个样子,你们青年人再不出来喊喊叫叫,把沉睡的人民大众唤醒唤醒,国家就完蛋啦!”他短短数语,充分反映了这位白发老人把国家的希望寄托在青年人身上;我即遵嘱参加南下示威。不料回到北京仅一个多月,国民党中央党部下令北师大,把北师大参加南下示威同学一批开除49人,我亦在被开除之列。后幸由张相文写信给其老友蔡元培,托他从中斡旋,我的学籍方得恢复。

张相文的爱国思想,虽至晚年,亦不见衰。在他去世前二年,还大骂蒋介石把东三省送给日本;在他去世前一年还鼓励我辈青年去南京要求抗日;甚至在他去世前一天昏迷中头脑一度清醒时,他不是嘱咐什么家事,而是要报纸看。可见他关心国家大事的爱国思想,直至他生命的最后一息。

张相文

张相文

张相文因痛惜清政府将宝岛台湾割给日本,开始关心地理。俟后他到苏、常地区的家馆任教,买到一些有地理新鲜内容的书籍,其中有上海格致书院出版的《格致汇编》和徐家汇天主堂出版的《地理备说》等。从这些书中,他得到不少有关地理的新知识,因而对旧的舆地学感到厌倦。1899年,他到南洋公学任教,讲授中国地理。从此以后,他的主要精力便放在从事地理的教学与研究。

(一)张相文到南洋公学任教的次年,即1900年,他将地理学讲稿加以整理,编著了两种地理课本:《初等地理教科书》和《中等该国地理教科书》。”此二书为中国地理课本之嚆矢”。出版后多次印刷,”销行量达二百万部以上”,出乎出版部门和张相文本人意料之外。中国的地理知识,因而得到第一次大普及,”由是海内谈地理者无不知之”。

张相文在南洋公学任教时,听该校英籍教师说,过去他阅读的《格致汇编》和《地理备说》,译文多误,与原文有出入。他于是希望自己也能熟悉外文,以便直接从外文书刊中获得更多新的地学知识,提高地学水平。他便先后从校中日籍教师栗林孝太郎和藤田丰八学习日文,与友人合译日人着的《中国学术史纲》。后又据孟德斯鸠关于法学著作的日文版与友人合译为《万法精理》,对辛亥革命党人的思想准备和民国元年制订《临时约法》,都有一定的启示作用。

(二)张相文翻译上述二书之后,进一步从日文书刊中搜集一些与地理学有关的新鲜知识,结合中国实际情况,编撰适合中国国情的新地理著作。他于1908年,编著出中国第一本自然地理著作《地文学》。

淮河中下游考察

淮河中下游考察

张相文在编好《地文学》之后深有感触地说,”地文学者,地理学之精髓也”,一语道破了自然地理在地理学中的重要性。他又说:”言地理,必济之以地文,其旨趣始深,乃不病于枯寂无味,且与他学科互相关联,如天文学、地质学、动植物学、气象学、物理学、化学,莫不兼容并包,以为裨益人生之功……此地文学所以为最重要之学科也。”他这种见解,首阐于晚清,为改革中国旧地学向新地学方向发展,指出了一条重要途径。正因为这样,故此书出版之后,瞬即供不应求,5年内即印行3版,读者视此书为改革舆地学的指南。

清代末期,国内曾见到少数几种由传教士口译的地文学中译本,但所举事例,”多详于欧美、日本,于该国反略”,而张相文所著之《地文学》,则”搜罗国内新闻杂志、名人游记以及他本人游踪所至得于耳目所接者,撮其精要,举为例证,悉以该国为宗。其为中国所无或调查未晰而与地文有切要关系者,乃兼及于他国”。《地文学》所举事例,立足于该国,显然反映了张相文的爱国思想。

《地文学》的内容,很重视实用,”如防霜、避电、培植树木、改良土壤等法;备举其要,以为实地应用之资”。编写自然地理联系实际应用,在欧美诸国,是在第二次世界大战后才注意到的,而张相文在清代末期即注意及此,这又是很难得的。

《地文学》问世后,关心地理的读者李某写信问张相文:”自淮以北无桔,人之所知也,近闻山东物产,桔居一焉,岂撰著之误欤?抑山东果有桔欤?”他回答说:”桔之产地,必其温度高,水分足,乃有之。故曰桔不逾淮,或曰桔逾淮则为枳。盖肴淮以北,去热带已远,其温度水分,固不宜桔也。然顾亭林先生曾有颜神山中见桔诗。……考颜神山在山东博山莱芜之间,是故山东固能产桔也。盖山间局部之地,其温度水分,或有与淮南相类者,则桔亦生之矣。”他从温度水分条件上,既承认淮北不宜产桔,又不排除山东省山间低谷地区产桔的可能性,从而阐明了一般与特殊的辩证关系。

(三)张相文不仅重视研究地理,而且对与地理关系密切的地质学,亦颇重视。他认为中国地域面积虽广大,但多山地、高原。如对其地质情况不了解,则对这些地区面貌的变迁、资源的开发,都是困难的。不久,他即以日本横山又次郎的《地质学》为底本,编著四册《最新地质学教科书》。其内容对地质时代的划分、山岳的形成以及岩石的分类等,都详加论述。有些名词术语,与今人所提基本一致。如他将岩石分为三类:火成岩、水成岩、化形岩;与今人分岩石为岩浆岩、沉积岩、变质岩,基本一致。他对个别岩层的形成,亦分析较详。

张相文的《最新地质学教科书》问世之后,他的老友章太炎写信问他:”向闻清主泰山为长白山回脉之说,不知何意。”张相文回答说:”山岳之成,由于横压力之挤逼,……成于同一时代者,其纵横之地轴必平行,其倾斜之度数必同向,此自然之理也。东亚之地势,北自白令海峡以南,南至长淮以北,其地轴率皆自东北而西南,……如外兴安岭,如完达山,……如太行山,其方向皆同,长白、泰山居此群山之中,其成立固属同一时代,盖与东海之陷落为同时事也。”他这种见解,虽因他当时还缺乏关于这两处地质构造的具体知识,所说不尽完善,但从当年中国科学水平看来,他能看到中国东部山脉在构造上和时代上的共同特点,应该说是很可贵的。

张相文

张相文

(一)张相文是淮河流域人,曾多次到淮河中下游考察,对淮河中下游水系情况,了解较深。著有”论导淮不宜全淮入江”、”导淮一夕谈”等文,对治理淮河提出不少建设性的建议。民国初年,曾有导淮入江之议,张相文反对全淮入江。他认为如全淮入江,大部淮水必将穿运河东堤诸涵洞入地势低下的里下河,危害里下河鱼米之乡,”此其为害者一”。全淮入江,”水之所至,沙即随之”,则江阴以下的江心,必将增加大量淮河泥沙的淤积,易使”沙洲连互,横塞江心,则江流不畅,”此其为害者二”。将来黄河若”复溃而南,即由淮河入江,则江河合一,其景象当复若河,此其为害者三”。民国初年,亦有倡循淮河故道导淮入海之议。但淮河故道已被黄河淤高,河口外海水又浅,河水出海不畅,故他认为”故道不可复”,因而主张淮河之水,宜”分注江海”。入江之路,可”自蒋坝而东,循高邮宝应诸湖,会运河,由瓜洲三江营入江”。入海之路,可”自成子河穿运河而北,会六塘河,由灌河口入海”。他的意见,显系仅从宣泄淮水一个角度考虑问题,似欠周。因水也是宝贵资源,应加利用。

西北考察

西北考察

(三)张相文出生于农民家庭,到外地考察,对各处农田水利情况,特别重视。见晋、鲁以及口外高原等地,水土流失严重,导致民生贫困,非常痛惜,因而提出了一些防止水土流失的宝贵意见。

宣统年间,张相文到热河一带考察,在从北京到避暑山庄的一路上,见到有好多行宫,”宫墙以内,苍松翠柏,郁郁葱葱”,可是在广大的热河高原,每见”四山皆童濯孤露,无树木以芾蔽之,每逢六七月间,雨水暴注,则砂石泥沙俱下,向之所为良田者,悉被冲刷,随流而去,以致其民贫困特甚”。张相文将此景与帝王行宫内树木参天的情况对比一下,认为热河广大地区所以如此,乃由”人之不能用地,非其地之果无用也”。又如他在山东泰山地区考察时,看到好多地方,”地皆旁颓四下,以是雨水暴注,乃冲刷而为涧壑;天晴雨过,又皆直泻而无余”。他认为”水泉之利,固无穷也”,山水听任流去,岂不可惜。所以他对中国北部的高原山区,主张大力植树造林,用以涵养水源。至于西北高原诸省,往往因雨则一泻无余,旱则赤地千里,水旱为灾,岁不绝书,……今欲补偏救敝,造林固属要图,而尤莫要于造湖(修水库)。如汾、渭、泾渚大水,”皆当就其天然湾环处,造为闸坝,以停蓄之。即山间细流,亦当就其平衍狭曲处,聚石作坝,使山谷深〖FJF〗釽〖FJJ〗,各潴为湖沼。如此则土质天候,必渐为润湿,然后从事造林,亦易于繁茂”。由此可见他认为要防止水土流失,最好采取植树造林的生物措施与建造大小闸坝和水库的工程措施相结合的方式。直至今日,他这种见解,仍被人们视为水土保持工作的重要途径。

(四)张相文根据在华北山区以及口外高原考察所得,

觉得不良的地理环境,诚影响人类的经济生活;但他认为人可以通过劳动,改变不良的环境为有利的环境。这就是说,他初步体会了人类活动和地理环境相互影响的辩证关系。所以宣统三年,热爱地学的王某写信问他:”黑省荒凉落漠,数百年来几视为弃地。……将来尚有可期者欤?”他回答说:”黑省现时之荒凉,乃人事之未尽,非天然之缺憾也。”接着他便指出黑省平原肥沃广大,林矿资源又丰,”苟悉力经营”前途大有希望。

张相文

张相文

由于张相文通晓日文,于光绪三十四年(1908)参考日本书籍编写出版了《新撰地文学》,这是中国的第一部自然地理学。该书是按星界、陆界、气界、水界和生物界讲述,相当于所谓宇宙、岩石圈、大气圈、水圈和生物圈的体系讲述,内容比较丰富。张相文还在宣统元年(1909),根据日本横山又次郎的《地质学》,并参考其他书籍编译成《最新地质学教科书》(共4册),此书曾被认为“文笔流畅,取材丰富”,是“考求地理及研究矿学之善本”。这也是中国人自己编写的第一部地质学教科书。张相文深知一国之矿产资源对国计民生影响甚大,而欲洞悉一国矿产资源之情况,则非研究地质不为功。虽然,此前有了叶瀚、陈文哲等人撰写的《地质学》出版,但多是翻译之作,“例证多他国之事,实未足为国民教育道”。及至“张相文出,独树一帜,一切例证悉以中国之事实为本,而张氏新撰地文、地质两书,尤亲切详瞻,诚教育国民之善本,言地质地文者多宗之。”这是当时学者对张相文两部书的评价。

1909年9月28日,当时任天津北洋女子高等学校校长的张相文,为了发展中国地学,与志同道合的好友白毓昆等发起,在天津成立中国地学会。1912年会址迁至北京。这个学会是中国最早的有组织有计划的地学学术团体。它的成立是中国地学界和中国地学发展史上的一件大事。

张相文所以要成立中国地学会,其出发点还是从爱国主义出发,因目睹当时国弱民穷之现状,心存忧患,亟欲唤起民众,奋发图强,特别是想通过地学知识之传播和爱国思想之宣传,使群众认识世界,认识中国,以求达到强国富民、振兴中华之目的。

为达此目的,张相文不抱成见,不拘一家,把各方面志同道合的专家学者,如地质学家、地理学家、水利学家、地图学家、方志学家、舆地学家、历史学家、教育学家等等,尽量团结在地学会中,以便形成一个人才荟萃的学术团体。

张相文还尽力联络和聘请当时在政学各界有影响、有权威的人士,担任学会的重要职务,以便加强地学会的活动能量和社会影响。当初地学会的组织机构设总理(后改称总裁)、评议员、会长、干事部长、编辑部长等职。1909年,总理一职即由直隶提学使傅增湘担任。辛亥革命成功后,孙中山先生就任临时大总统,任命蔡元培为教育总长。张相文聘请蔡元培任地学会总裁。北洋大学校长蔡儒楷、直隶提学副使袁希涛等也都担任过地学会评议员。此外,如实业界知名人士张謇、知名学者梁启超、国学大师章炳麟(号太炎)、南开大学校长张伯苓等也都是地学会的积极支持者。至于会长一职,从学会成立至1930年基本上都是由张相文担任,仅1924年由张相文委托辅仁大学校长陈垣担任。

自从西学东渐、西方科学逐渐引入中国以来,对中国古老文化形成很大的冲击,在学术界出现革新与保守两派的尖锐对立,而张相文总是站在革新立场上,既继承中国悠久的历史文化,又积极学习外国先进的科学理论。他的这种观点,反映在许多方面。从中国地学会的名称来看,便值得人们仔细思索。地学乃指地球科学,此前在中国从未有过这样术语。张相文将学会定名为中国地学会,实际上就包含着突破古老舆地传统、适应时代潮流、兼容并包、综合发展的意思。从地学会人事组成的骨干力量来看,也反映了张相文的这种思想,例如中国最早去日本留学的地质学家章鸿钊(字演群),刚从国外归来,1912年便被聘为干事部长(相当于秘书长)。章鸿钊是中国地质学界的老前辈和知名学者,对于中国地学会的发展起了重要的促进作用。

中国地学会的另一个特点,还表现在承先启后、积极开创方面。它一方面继承和发扬中国固有的地学文化遗产,一方面开展与外国有关方面的联系,以便沟通信息,扩大交流,掌握学术动态,开拓学术研究的新局面。例如,1911年地学会任命王桐龄为驻日外交员,王回国后改由日本人中村久四郎接任;1912年任命魏树荣为驻法外交员。地学会还吸收部分外国人人会。如日本的小村俊三郎、松村太郎等都为地学会会员。1928年,著名地理学家和探险家斯文赫丁博士也加入地学会为名誉会员。学会还特别重视邀请外国专家学者作学术报告,如在地学会成立后的一个多月,即1909年11月,便邀请在北洋大学任教的美国人德瑞克来作第一个学术报告:《论地质之构成与地壳之变动》。以后,如著名地质学家葛利普等,都曾为地学会作过报告。

地学会成立不久,还积极开展了对外学术交流活动。如同日本东京地学协会出版的《地学杂志》、东京帝大地质学教室出版的《地质学杂志》、东京帝大人类学教室编辑的《人类学杂志》、日本历史地理学会出版的《历史地理学》等进行期刊交流活动。

1928年,地学会派会员姚士鳌参加德国柏林地理学会成立百年纪念大会。1930年,委派会员张天泽参加英国皇家地理学会成立百年纪念大会。众所周知,这两个学会成立较早,是世界上很有影响的学会。

1937年,因“七七事变”爆发,地学会暂停一切活动。抗日战争胜利后,地学会恢复活动。著名地理学家林超曾经说过:“从20世纪初到30年代,可以说是中国现代地理学的萌芽时期。中国地学会的成立和它的活动,是这个时期的重要标志。”1950年8月,中国地学会和成立于1934年的中国地理学会合并,重新组成中国地理学会,在新的历史条件下,同心同德,团结一致,为了共同目标而努力工作。

中国地学会成立的第二年即1910年,便刊行《地学杂志》,直到1937年止,共发行181期。《地学杂志》是清末民初这一历史时期的唯一地学刊物,也是中国的第一种地学学术刊物。

《地学杂志》的内容,在很大程度上是张相文主持的中国地学会的活动宗旨的具体体现。概括起来《地学杂志》的内容具有以下特点:

(1)内容的广泛性和多样性。《地学杂志》共刊载文章1520 多篇(杂志中的“邮筒”、“本会纪事”、“杂俎”等未统计在内),各种地质图、矿产图、地形图等140余幅。文章中包括天文、气象、地质、矿产、地形、水利、交通、民族、人口、地图、探险、考古、旅游、方志、中外地理、人文地理、地理教育等方面的内容,基本反映了中国20世纪初期的地学研究水平。由于当时《地学杂志》是中国唯一的地学刊物,所以它为地理学界、地质学界及其他有关方面的学者提供了发表成果和讨论问题的重要论坛和阵地。据本文作者统计,《地学杂志》的作者先后共有540多人,其中不乏一些著名学者和知名人士,如章鸿钊、张相文、张謇、白眉初、翁文灏、章太炎、梁启超、邹代钧、王桐龄、谢家荣、王恒升、李春昱、谭锡畴、竺可桢、徐炳昶、谭其骧、朱士嘉、黄国璋、邹豹君等。众所周知,邝荣光编绘的中国第一幅地质图——《直隶地质图》便发表在《地学杂志》第一年(1910)第一号上。

(2)注意地学动态,传播当代地学理论。主要表现在:一是地学会经常组织学术报告会,然后把报告内容经过整理在《地学杂志》上发表。二是通过派人参加国际学术会议及书刊交流等,掌握地学动态及发展情况。三是经常刊登翻译作品,及时把国外著作及理论引入国内,经统计在《地学杂志》上共发表翻译文章230多篇。四是请留学回国的学者及时介绍国际学术动态或情况。如章鸿钊在《地学杂志》(1910)上连续发表了《世界各国之地质调查事业》,介绍各国的地质研究机构、著名学者及著作等。在上个世纪初期,有许多西方理论如人类起源、石油成因、黄土形成、冰川成因与冰期、地形轮回说、地盘升降、世界气候变迁、南极探险、哈利(雷)彗星、文明与气候、人生地理学等等,都纷纷引进中国。无疑,《地学杂志》便是重要渠道之一。

张相文

张相文

1886年,参加岁试,补博士弟子员,名列第二。翌年科试,考取一等,名列第二。

1892年,始补廪膳生,名列第一。

1893-1894年,授徒于淮滨书院。

1899-1903年,至上海南洋公学,充师范生兼教留学班国文、地理等课。

1903年3月间,应聘任安徽寿州阜丰商业学校校长。

1904年,往广州任两广师范讲习所地理教员。

1905年,编成《地文学》、《地质学教科书》等。

1906年春,任淮阴江北师范学堂教务长。

1907年秋,赴天津任北洋女子高等学校教务长。

1909年,任北洋女子高等学校校长。是年9月28日,与白雅雨等在天津发起成立中国地学会,并任会长。

1910年春,从本年起,中国地学会编辑出版《地学杂志》。

1911年夏,游山西五台、太原等地,有《五台参佛日记》。

1912年冬,当选为国会众议院议员。

1917年,应蔡元培聘请为北京大学国史馆编纂,兼北大教授。

1918年,全年任职北京大学。

1919年 应原国会同事约往广州护宪。

1923年,曹锟贿选总统,坚决拒贿,南走上海。

1924年,编成《佛学地理志》三卷。

1925年秋,英敛之等创立辅仁社,应邀为社授课。

1926年,应聘为辅仁大学董事会董事。

1929年,应江苏省政府之聘,任江苏省通志局编纂,任水利、宗教二门。

张相文

张相文

2 、张相文.中等该国地理教科书.上海兰陵社印,1901

3 张相文.新撰地文学.上海文明书局印,1908

4 、张相文.最新地质学教科书.上海文明书局印,1909

5 、张相文.大梁访碑记.地学杂志,1910(2):7-10

6 、张相文.齐鲁旅行记.东方杂志(第七年),1910(2-3):7-16,17-22

7 、沌谷.粤西琐谈.地学杂志,1910(9):11-13

8 、沌谷.冀北游览记.地学杂志,1911(11):6-9

9 、沌谷.滦阳纪行.地学杂志,1911(12):7-14

10、 张相文.豫游小识.地学杂志,1911(16):9-20

11 、沌谷.导淮一夕谈.地学杂志,1912(2):1-8

12 、张相文.长城考.地学杂志,1914(9):1-3

13 、张相文.河套与治河之关系.地学杂志,1914(10):7-18

14 、张相文.成吉思汗圆寝之发现.地学杂志,1915(3):7-13

15 、沌谷.塞北纪行.地学杂志,1915(6):3-11

张相文

张相文

17 、张相文.关于徐海路线质问政府书.1916(11):17-18

18 、张相文.再答屠敬山成吉思汗陵寝辨证书.地学杂志,1917(8-9):1-15

19 、张相文.成吉思汗陵寝之旁证.地学杂志,1917(10):1-16

20 、张相文等.泗阳县志.1920

21 、张相文.南园从稿(二十四卷).中华书局,1935

22 、张相文.南园丛稿:中国地理沿革史

23 、张相文.南园丛稿:佛学地理志

24 、张相文.南园丛稿:论导淮不宜全淮入江

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。