-

大气科学 编辑

大气科学是研究大气的各种现象(包括人类活动对它的影响),这些现象的演变规律,以及如何利用这些规律为人类服务的一门学科。大气科学是地球科学的一个组成部分。大气科学的分支学科主要有大气探测、气候学、气象学、动力气象学、大气物理学、大气化学、人工影响天气、应用气象学等。李正禾编写的《中国气象学简史》中认为气象学是自然科学的发生和发展的开始, 自然科学与应用技术推进了大气科学理论的科学化和系统化,逐渐出现了天气学、大气动力学、气候学诸多学科。

中文名:大气科学

外文名:Atmospheric Science

研究对象:大气的各种现象

就业方向:各级气象部门

学科代码: 17015

开设院校:中国海洋大学、北京大学

大气科学

大气科学

大气的各种现象及其变化过程,既可带来雨泽和温暖,造福人类;也可造成酷暑严寒,以至旱涝风雹等灾害,直接影响人类的生产和安全。人类在生产和生活的过程中,也不断地影响着自然环境(包括大气)。如何认识大气中的各种现象,如何及时而又正确地预报未来的天气、气候,并对不利的天气、气候条件进行人工调节和防御,是人类自古以来一直不断探索的领域。随着科学技术和生产的迅速发展,大气科学在国民经济和社会生活中的巨大作用日益显著,其研究领域已经越出通常所称的气象学的范围。

就业方向:主要就业于各级气象部门从事天气预报工作;海军、空军气象工作;学校和科研机构;各级政府防雹救灾部门等。

研究对象

大气层

大气层

大气简介

覆盖整个地球的大气,质量约5.3×10^21 克,约占地球总质量的百万分之一。由于地心引力的作用,大气质量的90%聚集在离地表15公里高度以下的大气层内,99.9%在48公里以内。2000公里高度以上,大气极其稀薄,逐渐向星际空间过渡,无明显上界。大气本身的可压缩性、太阳辐射、地球的形状和它的重力、地球的公转和自转、地球表面的海陆分布和地形起伏、地球的演化和地球生态系统等是造成地球大气特定组分、特定结构和特定运动状态的主要自然条件。人类活动及其对生态因素所起的作用,是影响大气组分、大气结构和大气运动的人为条件。

地球大气的组分以氮、氧、氩为主,它们占大气总体积的 99.96%。其他气体含量甚微,有二氧化碳、氪、氖、氦、甲烷、氢、一氧化碳、氙、臭氧、氡、水汽等。大气中还悬浮着水滴、冰晶、尘埃、孢子、花粉等液态、固态微粒。太阳系的九大行星,都存在大气 (见行星大气)。地球大气中的氧气是人类赖以生存的物质基础,氧气的出现及其含量的变化,同地球的形成过程和生物的演化过程密切相关(见地球大气演化)。大气中的水汽来自江河、湖泊和海洋表面的蒸发,植物的散发,以及其他含水物质的蒸发。在夏季湿热处(如高温的洋面或森林),大气中水汽含量的体积比可达4%,而冬季干寒处(如极地),则低于0.01%。水汽随着大气温度发生相变,成云致雨,成为淡水的主要资源。水的相变和水文循环过程不仅把大气圈同水圈、岩石圈、生物圈紧密地联系在一起,而且对大气运动的能量转换和变化有重要影响(见大气环流的能量平衡和转换)。大气中的二氧化碳含量受植物的光合作用、动物的呼吸作用、含碳物质的燃烧以及海水对二氧化碳的吸收作用所影响,在工业发展、化石燃料(如煤、石油、天然气)燃量增加、森林覆盖面积减少的情况下,已观测到二氧化碳含量与年俱增。大气中本来没有或极少存在的如甲烷、一氧化二氮等气体,由于人类活动的影响,它们的含量也迅速增加。这些有温室效应的气体含量的变化对大气温度的重要影响,已成为研究现代气候变化的一个前沿课题。大气中臭氧的含量很少,即使在离地表20~30公里的浓度最大处,其含量也不到这层大气的十万分之一。然而大气臭氧层能够大量吸收太阳紫外辐射中对生命有害的部分,起着对人类十分重要的保护作用。另外,大气臭氧层的存在,对平流层大气的温度也有重要作用。由于人类活动对高空光化学过程的影响会引起臭氧含量的变化,人类活动对臭氧含量影响的研究,已成为医学界和气象学界共同关注的问题。

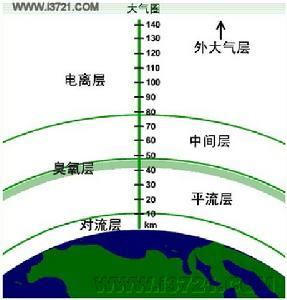

地球大气的密度、温度、压力、组分和电磁特性等都随高度而变化,具有多层次的结构特征。大气的密度和压力一般随高度按指数律递减;温度、组分和电磁特性随高度的变化不同,按各自的变化特征可分为若干层次。

大气运动

大气圈

大气圈

地球大气按温度随高度的变化,由地表向上,依次分为对流层、平流层、中层和热层。对流层紧邻地表,其中温度随高度增加而降低,平均每升高1公里约减少6.5℃,至对流层顶温度降到极小值。对流层中的对流运动显著,是热量铅直输送的主要控制因子,云和降水主要发生在这一层。对流层顶的高度在赤道地区约18公里,中纬度地区约12公里,极地地区约8公里。平流层位于对流层之上,平流层顶离地表约50公里。平流层中的臭氧层吸收太阳紫外辐射,是使这层大气温度随高度增加而上升的主要因子。这层大气温度层结非常稳定,其中的热量铅直输送以辐射传输为主。中层位于平流层之上,中层顶离地表约85公里,层内温度随高度增加而下降。热层位于中层之上,热层顶离地表约500公里。这层大气由于吸收太阳紫外辐射,温度随高度增加而上升。热层顶以上为外逸层,那里大气已极稀薄,每立方厘米不到10个原子(海平面处每立方厘米约10个原子)。

按组分状况

地球大气按组分状况可分为匀和层和非匀和层。离地表约85公里高度以下为匀和层,层内的大气组分比例相同,平均分子量为常数。约110公里高度以上为非匀和层,层内大气组分按重力分离后,轻的在上,重的在下,平均分子量随高度增加而减小。离地表 85~110公里为匀和层到非匀和层的过渡层。

按电磁特性

地球大气按电磁特性可分为中性层、电离层和磁层。由地表向上到 60公里高度为中性层。离地表 60公里到500~1000公里高度为电离层。离地表500~1000公里以上为磁层。电离层能反射无线电波,对电波通信极为重要。磁层是地球大气的最外层,磁层顶是太阳风动能密度和地磁场能密度相平衡的曲面。

太阳辐射

太阳辐射

大气科学在很长的发展过程中,先是以气候学、天气学、大气热力学和动力学问题以及大气中的声、光、电等物理现象为主要研究内容,传统称为气象学。随着现代科学技术在气象学中的应用,其研究范畴日益扩展。50年代以前,大气科学虽然取得了很大的进展,但因受海洋、沙漠等人烟稀少地区缺乏资料的限制以及计算上的困难,还不能摆脱定性或半定性的研究状态。50年代以后,各种新技术特别是电子计算机和气象卫星的采用,大气科学有了突飞猛进的发展,20世纪60年代以后,大气科学术语的应用日益广泛,大大扩充了传统气象学的研究内容。由于各种新技术特别是电子计算机和气象卫星的采用,大气科学有了突飞猛进的发展,主要表现为以下两个方面:

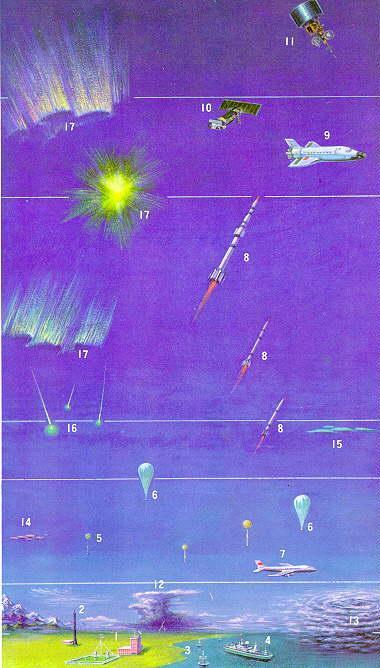

①不断采用新的探测技术,使大气科学进入了宏观越宏、微观越微的新阶段。由于采用气象卫星、气象火箭和激光、微波、红外等遥感探测手段,对大气的观测能力增强了,观测空间扩展了。气象卫星在大气层外探测大气,不仅加大了观测范围,而且极大地丰富了观测内容,如广阔洋面的温度、云的微观结构、大气辐射平衡等。气象卫星已成为现代大气科学发展的支柱之一。

②电子计算机的使用,使大气科学研究进入了定量实验研究的新阶段。大气中各类过程的相互影响,以及大气现象中的跃变形式(如飑线),都存在非常复杂的非线性问题。大型高速电子计算机的问世,为解非线性方程提供了条件。要了解几星期、几个月甚至一年以后的大气可能出现的状态,也需依靠高速计算机获取和处理全球资料,以全球模式进行天气预报和气候预测。电子计算机是现代大气科学发展的另一个支柱。

太阳紫外辐射

太阳紫外辐射

总之,人类生产和生活的发展,将不断向大气科学提出新的问题和要求,推动大气科学新理论和新分支的发展。大气科学的新发展,必将不断提高它为生产和生活服务的能力,如提高天气和气候预报的准确率,为开发利用气候资源、制定发展战略和经济政策提供更加可靠的科学依据。

在地球表层,除大气圈以外,还存在着水圈、冰雪圈、岩石圈和生物圈,这些圈层组成一个综合系统。大气圈中发生的各种变化都受其他圈层的影响;反之,大气圈也影响着其他圈层的变化。研究大气运动的能源,大气中的物质循环、能量转换和变化过程,大气环流及天气、气候的分布和变化,都必须考虑大气圈同水圈、冰雪圈、岩石圈、生物圈之间的相互影响和相互作用。如:大气运动的根本能源是太阳辐射。但大气直接吸收的太阳辐射能仅占到达大气上界辐射能的19%,大部分太阳辐射能(约51%)是被地表吸收后,再通过感热通量、潜热通量和辐射通量方式供给大气的。这些通量受近地层大气状态、地表的状态(如海洋、陆地、植被、冰雪)及其热力特性等所控制。又如:大气的组分及其物理和化学性质,除受大气内部物理、化学过程的影响外,还受水圈、冰雪圈、岩石圈和生物圈的影响。海洋通过水的相变、水汽通量和感热通量过程,植被通过光合作用和散发过程,土壤通过水汽通量和感热通量过程等影响大气的温度、水汽和二氧化碳等的含量。火山爆发和人类活动等影响大气中气溶胶含量、大气成分和辐射过程等。再如:地形起伏和植被状况对气流的摩擦作用,影响着地表和大气之间的动量交换(见大气角动量平衡);大地形对气流的强迫绕流和强迫爬升及下滑作用,影响着大气的环流特征;海陆分布的不均匀性,影响着大气环流和天气、气候的非带状分布和南北半球的非对称分布。

大自然是实验基地

气象多普勒雷达

气象多普勒雷达

国际合作推动发展

全球大气在不停地运动着,而且是一个整体,一个地区的大气运动受着其他地区大气运动的影响,不同尺度的大气运动又相互作用着,其变化之快、变化范围之广、变化形式之多,是自然界突出的。为掌握大气运动变化快、范围广、形式多的特征,就必须对大气进行连续的、高频率的、全球性的观测。为掌握全球大气的各种信息,必须在站网布局、观测项目、资料处理规范、信息传输等方面作出统一规划和求得协调。全球数以万计的为天气预报进行观测的气象站,要在相同的时间、用接近相同的仪器和观测方法,在全球各地进行同步观测;由气象卫星、气象雷达等探测手段观测的大量资料,凡用于天气预报业务的资料还要作同步处理。这些资料都要在观测完毕后的短短数十分钟内迅速集中到世界气象中心和各国的气象中心。再加上为数更多的水文气象站的观测资料。资料的范围之大、数量之多、传递之快是惊人的,这是自然科学中的奇观。这一切只有通过国际间的密切合作才能实现。大气科学研究中的这种高度分散(观测站点)、高度集中(资料迅速集中)、高度协调(观测站址、观测仪器和方法)、高度合作(国际间合作)的特点,是其他学科无法比拟的。

序号 | 院校名称 |

1 | 南京信息工程大学 |

2 | 北京大学 |

3 | 南京大学 |

4 | 浙江大学 |

5 | 中国海洋大学 |

6 | 沈阳农业大学 |

7 | 云南大学 |

8 | 无锡学院 |

9 | 广东海洋大学 |

10 | 中国科学技术大学 |

11 | 中山大学 |

12 | 成都信息工程大学 |

13 | 兰州大学 |

14 | 中国地质大学(武汉) |

综述

大气科学的分支学科主要有大气探测学、气候学、天气学、动力气象学、大气物理学、大气化学、人工影响天气、应用气象学等。

大气科学的各个分支学科彼此不是孤立的,如天气学和气候学与动力气象学相结合,产生了天气动力学和物理动力气候学。探测手段的不断革新和痕量化学分析技术的发展,推动了对大气的物理性质和化学性质的分析研究,促进了大气化学的发展。尤其是大气中二氧化碳和甲烷等微量气体对气候影响的日益显著,以及大气污染和酸雨问题的出现,不仅使人们更加认识到大气化学在大气科学中的重要性,而且随着研究的深入,更认识到大气化学过程和大气物理过程的相互作用,从而促进了这两个分支学科的相互结合。气象卫星探测与天气分析相结合产生了卫星气象学,气象雷达探测与云和降水物理学相结合产生了雷达气象学。大气科学学科分支又分又合的过程,反映了大气科学的不断深入发展。

大气科学在很长的历史发展过程中,先是以气候学、天气学、大气的热力学和动力学问题以及大气中的物理现象(如电象、光象、声象)和比较一般的化学现象等方面为主要研究内容,传统称之为“气象学”(meteor-ology,此词源于希腊文meteoros和logos,意为“上空的”和“推理”)。随着现代科学技术在气象学中的应用,其研究范畴日益扩展,因而从20世纪60年代以来,“大气科学”术语的应用日益广泛,它大大扩充了传统气象学的研究内容。由于人类越来越认识到大气圈与水圈、冰雪圈、岩石圈和生物圈之间相互作用和相互影响的重要性,要了解大气变化过程就不能不深入到其他圈层变化过程的研究。因此,大气科学的研究内容越来越广泛,与其他学科之间的相互渗透也越来越深入。

系统地研究地球大气的成分,结构和动力过程的科学。大气科学传统上分为气象学、气候学和高层大气物理学3个领域。气象学主要研究对流层和低平流层每日甚至每小时的天气变化。气候学是对大气层某一区域长期(1个月至数百万年)的天气状况的统计描述。高层大气物理学主要研究高层大气的物理状态及支配过程,高层大气是指低平流层以上的大气区域。

大气探测

是一门研究探测地球大气中各种现象的方法和手段的学科。按探测范围和探测手段划分,大气探测有地面气象观测、高空气象观测、大气遥感、气象雷达、气象卫星等次一层分支。探测手段的飞跃往往带来以往难以预计的重大发现,在大气科学的发展进程中,大气探测起了十分重要的作用。

气候学

雷达气象学

雷达气象学

气象学

是一门研究大气中各种天气现象发生发展的规律以及如何应用这些规律来制作天气预报的学科。研究内容主要包括天气现象、天气系统、天气分析和天气预报等。气候学和气象学研究的成果,不但为大气科学提供丰富的研究课题,而且还直接为国民经济服务。

动力气象学

是一门应用物理学和流体力学定律及数学方法,研究大气运动的动力和热力过程及其相互关系的学科。研究内容主要包括大气热力学、大气动力学、大气环流、大气湍流、数值天气预报和数值模拟等。动力气象学的发展对更深刻地认识大气运动的机理、掌握天气和气候变化的规律有十分重要的作用,它是大气科学的理论基础学科。

大气物理学

是一门研究大气的物理现象、物理过程及其演变规律的学科。研究内容主要包括云和降水物理学、大气光学、大气电学、大气声学、大气辐射学等。大气物理学也是大气科学中的理论基础学科。50年代以后,也有人把动力气象学包括在内都称为大气物理学。

大气化学

是一门研究大气组成和大气化学过程的学科。研究内容主要包括大气微量气体及其循环、大气气溶胶、大气放射性物质和降水化学等。

大气化学是大气科学中最活跃的分支。它涉及大气成分的性质和变化,源和汇,化学循环以及发生在大气中、大气与陆地及海洋之间的化学过程。大气化学不断与其他学科领域进一步互相渗透融合,日益成为全人类社会迫切关注的关键学科领域,它所揭示的观测事实和研究成果已经成为各国可持续发展战略和气候与环境变化国际公约谈判的基础。

应用气象学

是将气象学的原理、方法和成果应用于农业、水文、航海、航空、军事、医疗等方面,同各个专业学科相结合而形成的边缘性学科,也是充分开发利用气候资源的重要领域。

雷达

雷达

17世纪以前,人们对大气以及大气中各种现象的认识是直觉的、经验性的。17~18世纪,由于物理学和化学的发展,温度、气压、风和湿度等测量仪器的陆续发明,氮、氧等元素的相继发现,为人类定量地认识大气的组成、大气的运动等创造了条件。于是,大气科学研究开始由单纯定性的描述进入了可以定量分析的阶段。这是大气科学发展进程中的一次飞跃。1820年,在气压、温度、湿度、风等气象要素的测定和气象观测站网逐步建立的条件下,H.W.布兰德斯绘制了历史上第一张天气图,开创了近代天气分析和天气预报方法,为大气科学向理论研究发展开辟了途径。这是大气科学发展史上的又一次飞跃。1835年科里奥利力的概念和1857年C.H.D.白贝罗提出的风和气压的关系,成为地球大气动力学和天气分析的基石。1920年前后,气象学家J.皮耶克尼斯、H.索尔贝格和T.H.P.伯杰龙等提出的锋面、气旋和气团学说,为天气分析和预报1~2天以后的天气变化奠定了理论基础。1783年,法国J.A.C.查理制成了携带探测气象要素仪器的氢气气球。20世纪30年代无线电探空仪开始普遍使用,这就能够了解大气的铅直结构,真正三度空间的大气科学研究从此开始。根据探空资料绘制的高空天气图,发现了大气长波。1939年气象学家C.-G.罗斯比提出了长波动力学,并由此引出了位势涡度理论(见大气动力方程)。这不仅使有理论依据的天气预报期限延伸到3~4天,而且为后来的数值天气预报和大气环流的数值模拟开辟了道路。1946年I.朗缪尔、V.J.谢弗和B.冯内古特的“播云”试验,探明了在过冷云中播撒固体二氧化碳或碘化银,可以使云中的过冷水滴冰晶化,增加云中的冰晶数目,促进降水,从此进入了人工影响天气的试验阶段。

大气科学期刊

大气科学期刊

Atmospheric and Climate Sciences

ACS aims to rapidly publish original scientific papers in all the fields of applied and/or climate atmospheric science. It covers the latest achievements and developments in the applied climate and atmospheric sciences, including but not limited to the following scopes as well as the theoretical and practical aspects of these disciplines:

ACS的目的是快速发布原始科学论文,在所有领域的应用和/或气候大气科学,资料由美国科研出版社编辑出版。它涵盖了最新成果和发展的气候和大气科学,包括但不限于下列范围以及这些学科的理论和实践方面:

大气科学

大气科学

Air chemistry and the boundary layer, clouds and weather modification

Air quality, atmosphere & health

Applied meteorology

Atmospheric acoustics, electricity, optics, physics, radiation and sounding

Atmospheric and oceanic physics

Atmospheric and solar-terrestrial physics

Atmospheric chemistry

Atmospheric environment

Aviation climatology

Biometeorology

Building climatology and forestry climatology

Climate change and broadcast meteorology

Climate dynamics and variability

Climate policy

Clouds and precipitation physics

Cosmical meteorology

Dendroclimatology

Dynamics of atmospheres and ocean

Hydrology, oceans and atmosphere

Hydrometeorology

Marine meteorology and meteorology-associated geophysics

Medical meteorology and medical climatology

Meteorological, climatological and atmospheric environmental issues

Navigation climatology

Phenology and paleoclimatology

Polar meteorology

Radar meteorology and radio meteorology

Remote sensing

Satellite meteorology and synoptic meteorology

Theoretical and applied climatology

Tropical meteorology

Weather systems, numerical weather prediction

高校

北京大学

浙江大学

南京大学

中国海洋大学

中山大学

兰州大学

云南大学

复旦大学

南京信息工程大学

国防科技大学

成都信息工程大学

中国科学技术大学

中国地质大学(武汉)

中国地质大学(北京)

安徽农业大学

中国农业大学

沈阳农业大学

华东师范大学

华中农业大学

广东海洋大学

研究所

中国气象科学研究院

中国科学院地球与行星科学学院

中国科学院大气物理研究所

中国科学院寒区旱区环境与工程研究所(已整合为西北生态资源环境研究院)

中国科学院青藏高原研究所

中国科学院海洋研究所

中国科学院西北生态环境资源研究院

中国科学院地理科学与资源研究所

中国农业科学院

中国环境科学研究院

大气科学学科高校排名

教育部学位中心授权发布2012年学科评估结果 ,其中大气科学,本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共7所 ,本次有6所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估; 参评高校共计8所。 注:以下相同得分按学校代码顺序排列,以下是在大气科学领域排名前10名的高校。

学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |

10300 南京信息工程大学 | 89 |

10284 南京大学 | 83 |

10001 北京大学 | 81 |

90006 解放军理工大学 | 79 |

10730 兰州大学 | 77 |

10558 中山大学 | 69 |

10621 成都信息工程学院 | 67 |

10157 沈阳农业大学 | 61 |

国家重点学科名单

一级学科 | 0706大气科学 | 北京大学 |

二级学科 | 070601气象学 | 南京大学 |

南京信息工程大学 |

国家重点(培育)学科

二级学科 | 070602大气物理学与大气环境 | 南京大学 |

兰州大学 |

本科教学科目

基础课程:高等数学、概率统计、线性代数、普通物理学、数学物理方程、流体力学、C语言程序设计、FORTRAN、地球科学概论。

专业课程:大气科学基础、气候学、气象学原理、动力气象学、大气探测学、雷达气象学、卫星气象学、中尺度气象学、数值天气预报、热带天气学、计算方法、统计分析与预报、数据采集技术、大气化学、环境气象学、边界层气象学、天气分析与预报、污染气象学、应用气象学。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。