-

板块运动 编辑

板块运动(plate motion)是指地球表面一个板块对于另一个板块的相对运动。1968年,法国地质学家勒皮顺把地球的岩石层划分为六个大板块,所有这些板块,都漂浮在具有流动性的地幔软流层之上。 随着软流层的运动,各个板块也会发生相应的水平运动。

中文名:板块运动

外文名:plate motion

有关科学家:勒皮顺

学说:板块构造学说

漂浮地幔:软流层

应用学科:地质学

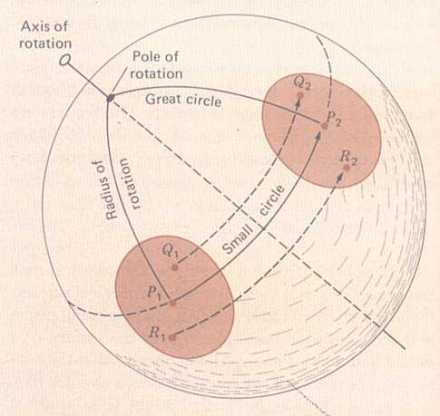

刚体板块沿地球表面的运动,应遵循球面运动原理,即必定是环绕通过球心(地心)轴的旋转运动。在球面上,任何一点的移动都不是沿着直线而是沿着弧线的运动。平行于赤道(离旋转极90°的大圆)的一系列同轴圆弧(欧拉纬线)标明了板块旋转运动的方向,同轴圆弧的垂线(大圆)相交于旋转极。正因为板块运动是一种旋转运动,所以,板块上不同位置的线速度随远离旋转极而增大,至旋转赤道线速度最大。板块的旋转运动由旋转极(欧拉极、扩张极)的地理坐标(γ、)和旋转角速度(ω)确定。

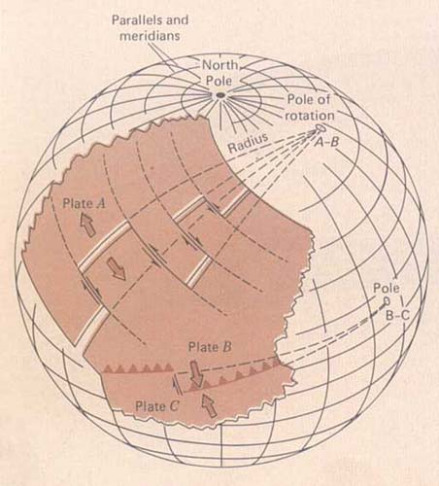

由于转换断层的走向平行于相邻板块之间的相对运动方向,也就是说,相邻板块在球面上的运动轨迹就是转换断层(图5.29),故采用求转换断层为界的各对板块之间相对运动的旋转极(ρ),例如,采用作图法对大西洋中脊不同转换断层分别作垂直于它们的球面大圆,结果都相交于球面上一个很小的范围内,理解为一个极点,即旋转极,实际位置在58°N及38°W附近。

板块运动

板块运动

板块运动

板块运动

除上述两种参考架外,也有学者以西太平洋岛弧—海沟系作为参照系,计算了 1000万年以来全球各主要板块以及一些热点相对于它的板块运动,发现夏威夷热点、南大西洋热点、非洲提贝斯提热点等的位移量都很少,从而认为西太平洋岛弧—海沟参照系与这些热点组成了一个统一的系统,该系统可作为至少1000万年以来板块绝对运动的参照系统。这样就大致标明了上述时间内各大板块的绝对运动,其中以太平洋板块的运动速率最大,它主要是向西偏北方向运动;印度板块主要向北运动;北美和南美板块主要向西偏南方向运动,北美板块的旋转极位于白令海中,该极点四周的北美板块(部分),以及亚洲东北端均环绕该极做旋转运动,方向比较复杂;非洲板块的旋转极位于几内亚湾内,它基本上是环绕该极做左旋运动;欧亚板块主要是向西和向北运动,特别是更新世以来,亚洲大陆向北推移趋势明显。由此可知,板块的相对运动和绝对运动是不同的,以欧亚板块和太平洋板块为例,它们的绝对运动有可能都向西或都向东或向其他方向,但它们之间的相对运动则必须是相互汇聚的。这明确表示,板块绝对运动的旋转极,不同于一对板块之间相对运动的旋转极。

由前述可知,当两个各具边界形态的板块发生运动时,它们都有自己的旋转轴及旋转极,若三个板块同时发生运动则它们三者不可能是绕同一旋转极的转动,其中第三个板块的旋转极必然随转动而移动变位,所以,其旋转极只能是一个平均数。另外,每对板块扩张极的位置在时间上是变化的,所以,板块运动的旋转极只具有瞬时的位置性质。判断板块运动的标尺是时间段落,所以,旋转极就总是一个平均数,空间上是一个理想的点。对重建古大陆位置而言,确定板块旋转极的位置非常重要。

南、北美板块之间的加勒比板块与菲律宾海板块一样,也处于环太平洋汇聚挤压带内,同样也未见有离散型边界出现。加勒比板块的西界是中美海沟,东界是小安的列斯岛弧—海沟系,二者均属汇聚型边界,南、北两端均为转换断层,北端左旋,南端右旋。因此,加勒比板块向东仰冲于大西洋洋底之上。

欧亚板块南界西端为大西洋亚速尔三联点,从亚速尔到直布罗陀一线,非洲板块相对于欧洲板块左旋,其相互汇聚速率仅0.5cm/a。自此向东为阿尔卑斯—喜马拉雅巨型纬向造山带,以北为欧亚板块,以南依次为非洲板块、阿拉伯板块和印度板块,它们相对挤压、汇聚,压缩速率自西而东逐渐增大,至印度板块西面的帕米尔楔,其汇聚速率为4.3cm/a,向北偏西插入欧亚板块,至东面的阿萨姆楔,则以6.4cm/a的汇聚速率向北东突入欧亚板块。由于两端向北推进的速率不一致、不对称,故在印度板块向北运动的同时兼有左旋动势。印度板块的这种运动性质是形成青藏高原构造形变的最重要因素。再往东过渡为印度洋东北缘的俯冲边界,沿爪哇海沟其汇聚速率为7cm/a左右,至东南边缘则被新西兰转换断层所替代。阿拉伯板块与印度板块之间,在阿拉伯板块的西北缘和东南缘均为北北东向的左旋转换断层,并以此与印度板块相分隔。

上述全球主要板块的相互协调和彼此关联,以及增生扩张和消亡压缩现象,集中体现为全球的三大巨型构造系,一是环太平洋深消减带板舌构造系,所环绕的太平洋面积占全球面积的1/4;二是太平洋增生带洋脊构造系,相当于环绕地球赤道两周的总长度;三是大陆碰撞造山带构造系,主要分布在北半球北纬20°-50°之间,是一个包括阿尔卑斯—喜马拉雅造山带在内,宽达2 000~3 000km的环带。这三个具有全球尺度的巨型构造又具有以下变动特征。

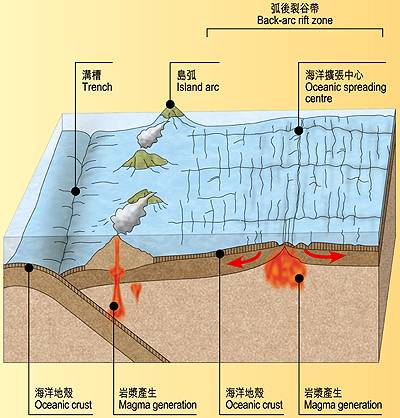

此外,在同一构造系内,也存在着明显的反对称性,如在环太平洋深消减带板舌构造系内,西太平洋的板舌倾角多数大于45°,以至直立下插,而东太平洋的板舌倾角多小于45°,在南美西岸可以低到8°~12°,以至水平。西太平洋俯冲带为典型的沟—弧—盆系,而东太平洋俯冲带则属陆缘挤压造山带,弧后盆地不发育。西太平洋中脊裂谷和太平洋中隆裂谷,虽然在中、低纬度它们的走向都是南北向,转换断层也基本是东西向,但中脊两侧同一地质时代的海底磁条带的宽度并不相等,多数是东侧比西侧宽,反映两侧为不等速扩张,这是板块运动速率的反对称性特征。

重力形成机制

但是地球的自转在各种力的作用下在变慢,由初始时的5小时/转变为24小时/转。地球的重力出现了不平衡,在重力作用下,地球有一个恢复到圆球体的趋势。于是板块被撕裂并向两极漂移。当地球自转趋于停止时,地球将恢复成圆球,即大陆被水淹没,地球成为水球。

形成机制

板块运动的原动力来源机制是:地球表面的高山深壑在天体运动的相互作用中,产生的惯性动量的分布不均衡,不同板块的整体惯性动量的差异会引起板块间运动速率的微差,结果是形成板块间挤压,这种挤压的表现形式就是地震。此理论的推论有两个:一是表面平滑的星球上不会发生板块漂移;二是地球的自转轴区域不会发生地震。

板块构造学说诞生后,已成功地解释了一些大地构造现象。同时,仍存在一些尚不能圆满解释的问题,有些推论也未得到最后的证实。但这些都不会影响这一学说的发展,相反会对它起推进作用。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。