-

藏装 编辑

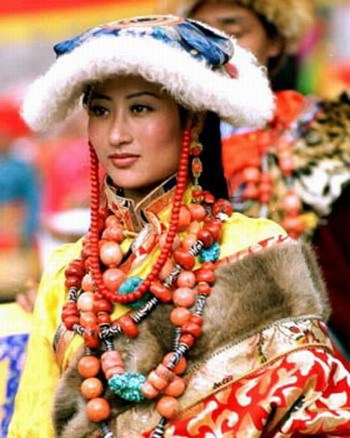

藏族服装具有悠久的历史,对藏族服饰的研究必然会促进、加深对藏族的形成及文化发展史的研究。据史料考证,早在公元前11世纪前后,藏族的服饰,可能就已具备有现代藏族服装的基本特征了。后来由于居住在西藏各地的部、族的互相交往以及其他因素的影响,藏族服饰又在不断演变、发展,进而更丰富了。藏装是藏族人民的平常衣着,也是区别于其他民族的最显著特征。基本特点是大衣里面还要穿襟、右衽,腰襟肥大,袖子宽长,衣领、襟边、袖口、下摆等处多以细毛皮、氆氇或色布镶边。白天劳动时多脱掉一袖或双袖,左右盘扎于腰间。袍内一件长袖衬衣。男子束腰带时,一般将袍子下摆提至膝盖。女子束腰时一般将袍子上提少许,使下摆遮住踝关节。具体的式样,男女及各地区各有特色。

中文名:藏装

基本特点:肥大、长袖、宽腰、右襟

质地:皮毛、花布等

款式:无需量体裁衣的直线服装

藏装

藏装

衬衫也是大襟式,唯男式多白色、高领、有扣,女式多花色、翻领、无扣。另外,女式衬衫袖子要比衣服长40多厘米,平时挽起,舞蹈时放下,翩翩起舞,特别优美。

在农区,比较喜欢着便装。男式分上衣和裤子两件,上衣较短小,大襟,用料氆氇,大多为黑、白两色。女式仅有上装,对襟,用料氆氇,黑色,着装时罩在袍外。

藏装

肥腰、长袖、大襟是藏装的典型结构。牧区的皮袍、夹袍,官吏、贵族的锦袍及僧侣在宗教节日活动中的服装具有这种特点。拉萨、日喀则、山南等地区的“对通”(短衣)也有此特点。至于工布地区的“古秀”,其基本结构和肥腰、大襟类服装相比更简化了,这种服装不但省去了袖子,而且把衣襟和前身合并在一起了。藏族服装结构的基本特征,决定了它的一系列附加装束。穿直统肥袍行走是不方便的,腰带就成了必不可少的用品。腰带和靴子又是附着饰品的主要穿戴。各种样式的“罗松”(镶有珠宝的腰佩)系在腰带上垂在臀部,形成各种各样的尾饰。各种精美的“止穷”(类似匕首)也都系在腰带上。

藏装,藏语称为“曲巴”,虽有地区差异,但其基本特征是大襟、宽腰、长袖、超长、无扣。藏装品种多样,可分为长袖高领衬衣、宽腰粗布衬裤、长袖皮袍、布袍、无袖袍、长坎肩、短坎肩、围裙、腰带、靴、帽等。藏装的特点是宽大、保暖、实用、一衣多用。藏袍长过身高,左襟大,右襟小,无领。着装十分讲究,先穿上衬衣和衬裤,然后将袍底提至习惯高度,一般男至膝,女至脚面,再用腰带扎紧,前面要平整,后面折皱要有序。

腰带扎好后放下衣领,将提起的部分垂悬于腰部,形成一个自然的宽大的囊袋,可以随身携物乃至放婴孩。穿好袍后一般要露出右臂,有的则将双袖横扎于腰际,裸其双臂,露出高领衬衣。接着再穿靴戴帽,佩挂各种饰物。康巴服饰,农区和牧区有所区别,主要反映在服装用料和头饰上。

过去农区主要以氆氇为衣料,也有用布或毛哗叽的;牧区则使用耐寒的绵羊或山羊皮,一般为皮朝外毛在内的板皮袍。新中国成立后,特别是改革开放二十年来,康巴藏族群众的物质生活水平得到了很大提升,同时无论农区或牧区,衣料质地都有了很大的改进,除劳作时穿习惯的氆氇袍外,平时一般都穿锦花袍、绸花袍、绣花缎袍、提花皮面袍等。此外,农牧区藏装都有镶边的习惯,一般镶上黑色平绒、毛呢或彩色氆氇,也有许多在衣襟、袖口、底边等处镶上水獭皮、虎、豹皮等动物皮毛。镶边大约宽10至15厘米,也有宽达30多厘米的。

藏装区别

藏装区别

男士和女士藏装展示

藏族服饰的最基本特征是肥腰、长袖、大襟、右衽、长裙、长靴、编发、金银珠玉饰品等。由于长期的封闭性生存,总的来说,藏族服饰发展的纵向性差异不大,其基调变化亦小。藏族服饰的形制与质地较大程度地取决于藏族人民所处生态环境和在此基础上形成的生产、生活方式,因此,藏装的地域性特征明显。拉萨为中心的地区

农民通常穿白色圆领右衽氆氇长袍,领子、袖口、袍边镶红、黄、蓝色带十字花纹的花边,长袍略长于人身高,穿时用一条绳子将袍子折短系于腰间,使袍子刚过膝盖,腰部形成一个口袋以装日常用品,出门时,夜里袍子可当被子。

拉萨为中心的地区城镇藏族服装与农民有些差别,特别是妇女着装。夏天,拉萨妇女穿无袖长裙,色彩、面料的选择全然不同于牧民和农民。拉萨人喜欢用质地比较好的绸缎、哔叽等面料做藏装,偏重选择素净、淡雅的颜色,与农牧民喜爱的大红大绿色彩形成强烈对比,恰恰相反。近年来城镇居民着西装革履者越来越多,就连拉萨近郊的农民穿传统藏装的也越来越少,汉装、藏装、西装混穿现象普遍。

藏北牧区的牧民

藏装

藏装

东南地区

藏装

藏装

西边的阿里普兰地区

藏装

藏装

总之,由于自然条件、生产方式的不同,藏族服饰丰富多彩,差异颇多,不胜枚举。有些地区,县与县、乡与乡之间都有较大区别。已发现的服饰类型已有200多种,居中国少数民族之首。

藏装

藏装

不用另备腰带

真正说到女式藏装的成功改良,则是80年代初居住在印度的藏胞回国探亲时,流传过一种新的样式――再也不用另备腰带,裙子上原来就缝制了腰带,一环过来便可,裙子也自然形成,既美观,穿起来也方便。随之而来的是面料的改头换面:各种各样道不上名的轻盈细料和同样千姿百态的颜色。这不仅是历史环境带来的变化,一部分还是得归功于那些经常往返于中印之间的尼籍藏胞。他们之中的女人通常给拉萨带来一些新的时髦。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。