-

余粮收集制 编辑

余粮收集制是战时共产主义政策的一种,是十月革命后新生的苏维埃俄国为了在国内革命战争以及抵抗帝国主义干涉中保卫革命成果而在农业方面采取的一种非常措施,即各种农产品除了口粮和种子之外,全部都要上交,由政府付给一定货币,实际上和无偿征收没有区别,以此来补充前线所需。依靠余粮收集制,苏维埃政权有了足够的粮食,很快镇压了敌人。但由于实行过程中缺乏有效管理,部分地区采取了简单粗暴的方式,结果激起了农民的反抗。直到1921年,随着新经济政策的提出,余粮收集制最终被粮食税所取代。

中文名:余粮收集制

外文名:Продовольственная развёрстка

发生时间:1918~1921

目的:保住政权,打赢内外战争

方式:用军事办法征集粮食和农产品

短期效果:缓解城市饥荒保证红军粮食供应

颁布有关余粮收集制的法令

颁布有关余粮收集制的法令

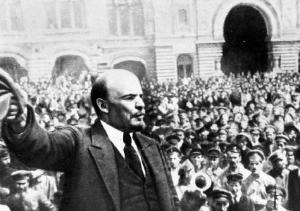

1917年11月到1922年,刚刚诞生的社会主义苏联为抵抗外国武装干涉和消灭国内反动军队进行了国内革命战争。

粮食日益短缺,1919年1月11日,苏维埃政权,颁布有关余粮收集制的法令,规定国家所需要的粮食数额就是必须征集的“余粮”数。农民必须按照国家规定的数额交售全部余粮按规定价格给国家。国家实行对粮食的垄断政策,不允许私人买卖。

按政策,农民必须按规定价格向国家交售粮食,并可按固定价格购得工业品,随着国内战争展开,国家无法供应工业品,卢布迅速贬值,农民实际无偿交粮食给国家。推行严重损害了农民的利益,短期内取得明显效果,缓解城市饥荒,保证前线红军的粮食供应成为扭转战局的一个重要因素。

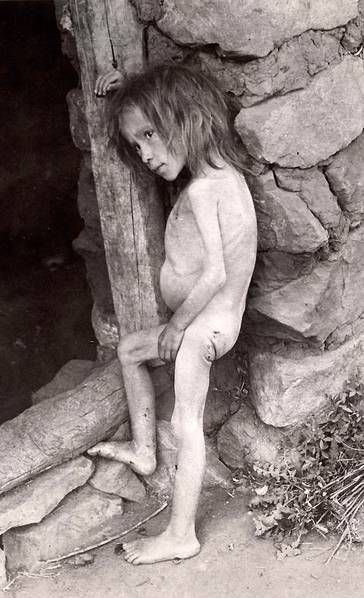

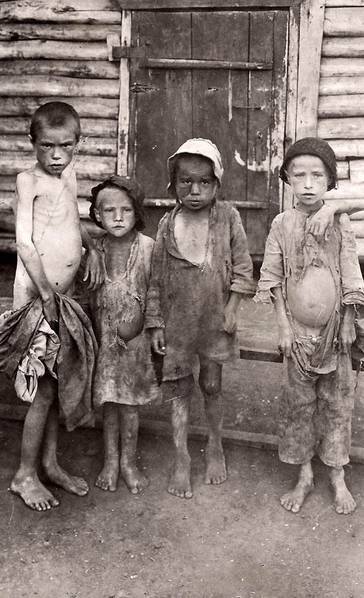

图为瘦骨嶙峋的病饿儿童

图为瘦骨嶙峋的病饿儿童

1919年1月11日,苏联政府颁布法令,要求农民按照政府规定的数字交纳农产品,交出余粮和部分口粮支援红军和工人,为落实法令还派出了携带武器的征粮队,用军事办法征集粮食和农产品,最后征粮队常常将农民的种粮和最基本的口粮也征集了上来,并将相当部分的中农甚至贫农当做富农镇压惩处。

战时共产主义政策引发了农民们的不满,出现了不愿种粮或尽可能少种粮、故意缩减耕地等不合作行动,苏联农业急剧萎缩,1920年的谷物总产量比战前减少了一半,棉花产量仅为战前的6%。

最终在1921年酿成了一场波及苏联17个省份的大饥荒。

余粮收集制

余粮收集制

3.征税方式是从农户生产的产品中按百分比或一定比例提取,征税时要考虑农户的收获量、人口和实有牲畜数量。

4.税额应当具有累进性质;征收中农和力量单薄的农民和城市工人的税额百分比应当低一些。

最贫苦的农户可以免缴一些实物税,有特殊情况下可以免缴全部实物税。

扩大自己的播种面积以及提高自己整个农户生产率的勤恳农民,在缴纳实物税方面应当得到优待,或者降低税率,或者部分地免税。

5.税收法的拟定和公布的日期,应当使农民在春耕开始以前就能比较确切地知道他所应当缴纳的数额。

6.向国家缴纳产品税,应当在法令确切规定的一定期限内完成。

7.应缴实物税的税额按农村联合组织(村社)计算。在农村联合组织内部,税额在农户定产之后,根据第3条规定的一般标准,在各个农户之间分摊。

为了监督税收标准的实施和税款的征收,应当按不同的纳税额分别成立当地农民的民选组织。

8.在纳税后剩余的一切粮食、原料和饲料,农民可以自己全权处理,可以用来改善和巩固自己的经济,用来提高个人的消费,用来交换工业品、手工业品和农产品。

余粮收集制

余粮收集制

9.为了供应最贫苦的农民以及为了交换农民在纳税后剩余的、自愿售给国家的粮食、饲料和原料,应当建立专门的农具和日用品储备。这种储备应当包括国内的产品以及用一部分国家黄金储备和一部分已收购的原料从国外换来的产品。

代表大会基本上同意中央委员会所提出的以实物税代替余粮收集制的各项原则,责成党的中央委员会迅速将这些原则加以协调,仔细研究实行实物税的形式,并通过全俄中央执行委员会和人民委员会实施相应的法律。

余粮收集制

余粮收集制

首先,中译名与俄文不等值。

事实上,从俄汉翻译的角度看,“продовольственный”这个形容词的意思是“粮食的、食品的”;另一个单词“развёрстка”的意思是“分配、分摊、摊派”。因此,顺理成章的译名应为“粮食摊派制”或“摊派征粮制”,无论如何也不可能译为“余粮收集制”。

其次,中文译名与俄文原文的语义侧重点明显不同。

俄文原文是形容词加名词构成的偏正短语,其语义侧重点肯定是名词“развёрстка”(摊派、分摊),即强调如何从农民手里征收粮食,因为这才是当时苏维埃政权的中心任务。而汉语译文“余粮收集制”的侧重点,显而易见在“余粮”。

再次,中文译名给读者的语义感受与历史事实大不相同。

不管是“余粮”,还是“收集”,都非常“合理”和“温和”。“合理”之处在于,这一译名强调的是“余粮”(扣除农民吃和用以外剩余的),余粮当然可以征收;“温和”之处在于,强调的是非常缺乏“主动性”的“收集”手段。“收集”一词在汉语中意为“把零散的东西收拢在一起”,与“征收”和“征集”等词相比,显得非常“弱势”。这就是“余粮收集制”译名带给中国受众的直接语义感受。而读过苏联史的人实际上都知道,农民对余粮收集制(尤其在实施后期)报以无数的反抗乃至起义暴动。因此,中国受众的语义感受与当时俄国农民的实际体验有巨大差距。

余粮收集制

余粮收集制

所谓“余粮”,即农民扣除吃用以外剩下的粮食。其实,古往今来,政府征收或收购农民的余粮而不是其生产的全部粮食,是一项带有普遍性的原则,否则农民不会答应。如果把全部粮食都卖掉或征收完,农民就会挨饿甚至死人,历史上多少农民起义皆因此而起。

正因如此,在中国历史文献中并无哪项特定粮食政策被命名为“余粮收集制”、“余粮征集制”或“余粮征收制”。因为在以汉语为母语的人看来,征收农民的余粮不言而喻,无需特别说明。将一个古今中外任何当权者都应当遵守的普遍原则,翻译为某某项特定粮食政策的名称,显然从逻辑上说不过去。

曾校订《列宁全集》译文的中共中央编译局研究员郑异凡认为,“余粮收集制”是“中国译者根据自己的理解的意译”。笔者认为,这种“理解”是错误的,因为译者只看到了该政策的普遍性(征收的是余粮),而有意回避了其特殊性(采取摊派手段)。因此,说“余粮收集制”是中国译者自造的一个错误概念,是不为过的。

为何这一术语会被译错呢?

笔者推测,中文译者很可能被列宁本人的相关语句误导了。《列宁全集》中有几条对“развёрстка”的解释,都与“收集余粮”有关,如:“满足非党农民关于用粮食税代替余粮收集制(此处按笔者看法应译为粮食摊派制,但列宁本人在此处加了注释:即收走余粮)的愿望”。类似的还有几条:“从余粮收集制(征收余粮)转到商品交换”;“……所谓余粮收集制,就是征收农民的一切余粮,有时甚至不单单征收余粮,还征收农民某些必需的粮食。”

余粮收集制

余粮收集制

根据以上理由我们认为,“продразвёрстка”的正确译法应为“粮食摊派制”。1919年1月11日,苏俄人民委员会通过了《关于在产粮省份中摊派应归国家支配的粮食和饲料》的法令,这就是“粮食摊派制”法令。该法令的真正历史内涵,不是强调征收农民余粮,而是强调要在产粮省份的农民中摊派其应上交给国家的最低限粮食。征收的办法是,首先由粮食人民委员部根据国家需求制定征收年度的征收总额,然后再通过地方各级粮食机关逐级摊派给各产粮省、县、乡、村,直至每个农户承担,按固定价格强制向农民征购。

综上所述,“余粮收集制”乃是《列宁全集》译者受列宁对该词权威解释的影响而自造的一个错误概念,与俄文原文完全不等值,也和当时苏俄的历史事实相去甚远。

“余粮收集制”这一概念进入汉语后,产生了旺盛的生命力,部分抛开了其俄文母体的历史涵义,混淆了一些历史观点,使许多人对军事共产主义粮食政策产生误读。由于国内学界普遍认为,余粮收集制是军事共产主义的重要组成部分,鉴于其对社会主义理论和实践的影响深远,因此,这是苏联史领域需要正本清源的一个重要概念。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。