-

阿富汗战争 编辑

苏联-阿富汗战争,是1979年12月末苏联入侵阿富汗导致的长达10年的战争。这场战争被认为是苏联对外政策的重大失败。1973年阿富汗共和国成立后,苏联即支持激进的政党如阿富汗人民民主党,加紧使阿富汗在经济上依赖苏联,反对巴基斯坦。历届阿富汗政府虽然都曾试图改革,但均由此而告终。1978年,人民民主党激进分子推翻阿富汗政府,暗杀了第一任领导人,组织新政府,并由党总书记努尔·穆罕默德·塔拉基出任国家元首(革命委员会主席),但在1979年9月又被其副手部长会议主席哈菲佐拉·阿明所取代。同年12月27日,苏联人支持的另一名左翼分子巴布拉克·卡尔迈勒在政变中上台。当卡尔迈勒推行俄国化的企图遭到武装反对时,他要求并接受苏联援助,对反对派进行镇压,导致阿富汗战争的爆发。苏军入侵阿富汗,还遭到了世界大多数国家的强烈谴责。1980年1月,联合国第六届特别会议通过了《要求外国军队无条件和全部撤出阿富汗》的决议。以后历届联合国大会上,苏联都遭到各国的强烈谴责,要求苏军撤出阿富汗,实现政治解决阿富汗问题。苏军的入侵,给阿富汗人民带来了深重的灾难。苏军进入后,阿富汗遭到了极大破坏,大约100万人死于战火,600万人被迫逃离家园,沦为难民。

名称:阿富汗战争

发生时间:1979年12月24日 至 1989年2月15日

地点:阿富汗

参战方:苏联,阿富汗民主共和国;阿富汗反抗武装

结果:日内瓦协议签订,苏联撤军

参战方兵力:苏联 80,000—104,000人阿富汗 100,000人

伤亡情况:苏联 14,490人死亡阿富汗 1,000,000余人死亡

主要指挥官:列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫、巴布拉克·卡尔迈勒、艾哈迈德·沙阿·马苏德

苏阿关系

战前的阿富汗

战前的阿富汗

20世纪70年代末,苏阿关系闹到了要兵戎相见的地步。在70年代,美苏争霸出现了苏攻美守的棋局。苏联继承老沙皇南下战略的衣钵,企图以阿富汗为南下的基地,进而打通陆上通道直下印度洋,威胁中东产油区和迂回包围欧洲,并与其太平洋战略互相呼应,最终实现其世界称霸的目的。可见,苏联悍然入侵阿富汗决不是偶然和局部的行动,而是它全球战略的一个组成部分。

苏联领导人勃列日涅夫

苏联领导人勃列日涅夫

塔拉基在执政期间,国内矛盾错综复杂,政府重组不断。1979年3月在阿富汗西部重镇赫拉特爆发了一次大规模的兵变,政府军一个师反戈一击,成千上万的市民也参加了战斗。同年6月,在阿富汗哈扎拉地区还爆发了人民起义。执政的人民民主党有两个派系,一个叫“人民派”,另一个叫“旗帜派”,两派之间的争斗一直很激烈。后来“旗帜派”被清洗,但人民派内部矛盾又随之爆发,两个最高领导人塔拉基和阿明为争夺权力明争暗斗。1979年3月,阿明被任命为政府总理,但他不受苏联所欢迎。苏联企图联合塔拉基搞掉阿明,但阿明却捷足先登发动政变,处死了塔拉基,自己兼任总统。苏联只好硬着头皮对阿明表示“祝贺”,还违心地称阿明是“苏联的一个忠实朋友”。阿明不但不买苏联的账,还坚持要苏联召回大使,因为苏联大使同塔拉基一道密谋策划要搞掉他。

阿富汗领导人阿明

阿富汗领导人阿明

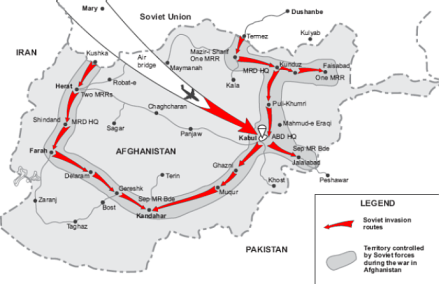

苏联状况

阿明上台后试图摆脱苏联控制,声称要与美国实现关系正常化。阿明政府执政时期,国内政局动荡,而且人民党内部也是互相倾轧。苏联认识到,阿明政权不能实现苏联在阿富汗的利益,决定实施南下战略,除掉阿明。1979年8月至10月,苏联派遣陆军总司令帕夫洛夫斯基等人赴阿进行实地勘察,并以援助为名向阿富汗派兵,控制马扎里沙里夫、巴格兰、赫拉特等战略要地;同时以检查武器为名封存阿政府军的轻武器,拆除重装备,使其失去应付突变的能力。随后,苏军在苏阿边境的铁尔梅兹建立前方指挥部。1979年12月中旬,苏军进入集结地域;27日入侵阿富汗,占领阿北部地区。阿富汗人民在国际社会支持和援助下,与侵阿苏军和苏联扶植的政府军展开旷日持久的战争。

苏军入侵

第一阶段,苏联大举出兵(1979.12~1980.1)

苏军入侵形势图

苏军入侵形势图

苏军扫荡

第二阶段,苏军发动全面打击和重点清剿 (1980.2~1985.12)

苏军完成对阿富汗的占领后,将进攻矛头指向以反政府武装为主体的抵抗力量,先后于1980年2月、4月和6月发动三次大规模攻势,对喀布尔、昆都士、巴格兰以及库纳尔哈、楠格哈尔、帕克蒂亚等省的反政府武装展开全面打击。反政府武装利用熟悉地形等有利条件,开展山地游击战,使苏军摩托化部队难以发挥其兵力兵器优势,被迫停止全面"扫荡"。

苏军坦克在战场上

苏军坦克在战场上

双方相持

第三阶段,双方战略相持(1986.1~1989.2)

坚守阵地的苏军士兵

坚守阵地的苏军士兵

苏联扶持的阿富汗政府军

苏联扶持的阿富汗政府军

旷日持久、边打边谈的战争使苏联在政治、外交、经济、军事上承受巨大压力。战场上的屡屡失利,阿富汗游击队的不断壮大,迫使苏联改变侵阿政策。1985年戈尔巴乔夫任苏共总书记后,决定逐步从阿富汗脱身。为实现这一目标,苏积极推进阿富汗问题的政治解决进程,将战争规模保持在较低水平;同时加紧武装阿富汗政府并将"清剿"任务移交给阿政府军,苏军主要负责防守城市和交通线。阿游击队为了把苏军赶出国土,推翻喀布尔政权,对城市和交通线频繁发动攻势,先后对喀布尔、昆都士、坎大哈、贾拉拉巴德、赫拉特等重要城市发起多次进攻。其中对喀布尔的进攻曾出动兵力5万人,时间长达几个月,对苏军和阿富汗政府军造成严重威胁。但由于游击队内部政见不一,缺乏统一指挥,加上武器装备落后,进攻屡屡受挫。阿富汗战场出现了苏军控制主要城市与交通线、游击队控制广大农村、双方均不可能取胜的僵持状态。在此情况下,苏联被迫接受1988年4月14日达成的日内瓦协议,并于同年5月15日至1989年2月15日分两个阶段撤出全部军队11.5万人。至此,苏联侵阿战争结束。

受伤的儿童

受伤的儿童

苏联撤离

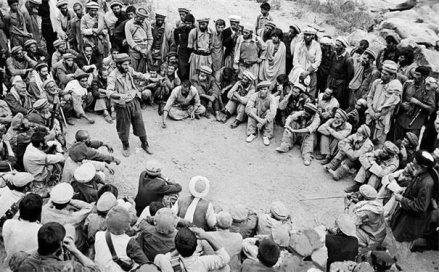

抵抗苏军的阿富汗游击队

抵抗苏军的阿富汗游击队

苏联士兵在坦克前

苏联士兵在坦克前

巴基斯坦三军情报局从1979年到1992年训练了10万名圣战者反政府武装。在一些穆斯林国家中,一些组织开始号召志愿者到阿富汗参与打击苏联部队的作战。其中特别值得注意的是一个年轻沙特阿拉伯男子奥萨玛·本·拉登的组织最后演变成臭名昭著的基地组织。美国派出军队顾问到阿协助训练圣战者同时也在本国内开设训练营。大批的美国产武器被转交给圣战组织(讽刺的是,大量援助的武器在2001年美军入侵阿富汗的战争中被用于打击美军及北约部队)。

圣战组织领导人高度重视破坏行动,常见的类型包括破坏电线、油管、广播电台、政府办公大楼、机场、酒店、戏院等等,给阿富汗民生造成严重破坏。从1985年至1987年,平均一年这类破坏行动发生超过600件。在靠近巴基斯坦边境的地区,圣战者每天发射800枚火箭弹。1985年4月到1987年1月,圣战者发动了超过2.3万起针对政府机关的攻击事件。在1982年3月,一枚炸弹在教育部爆炸,同时波及到周围数座建筑物。1985年9月4日,圣战者攻击了正在坎大哈机场起飞的巴赫塔航空公司客机,造成52人死亡,其令人发指的恐怖手段震惊世界。1985年5月,七个主要的反叛组织成立了“同盟-7”以协调他们的军事行动。该集团活跃于喀布尔周围发动火箭袭击,并进行军事行动、进攻阿富汗民主共和国政府。战后,有相当一部分圣战组织蜕变为恐怖主义组织。

阿富汗战争中的一幕

阿富汗战争中的一幕

由于出兵阿富汗,苏联与巴基斯坦交恶日甚。戈尔巴乔夫当选苏共中央总书记后,即开始寻求阿富汗问题的政治解决。

1988年4月14日,阿富汗纳吉布拉政权与巴基斯坦签订了由苏美两国予以保证的解决阿富汗问题日内瓦协议。5月15日,苏联和阿富汗发表联合声明:根据日内瓦协议,苏军从今天开始撤离阿富汗,撤军将在9个月内完成。1989年2月15日,苏联政府就从阿富汗撤军结束发表声明:苏联从阿富汗撤军已经结束,这一行动完全符合日内瓦协议。

阿富汗战争旷日持久,历时九年多,给阿、苏两国人民带来深重灾难。阿富汗有130多万人丧生,500多万人流亡国外沦为难民;苏联先后有150多万官兵在阿富汗作战,累计伤亡5万余人,耗资450亿卢布,削弱了国力,从而被迫改变其全球战略,对国际战略格局影响深远。战争中,苏军使用大量先进武器,采取多种战略战术,但由于进行的是非正义战争,受到国际社会和苏联人民强烈反对。

高炮卡车

西方军界曾经预测苏军要想彻底消灭阿富汗游击队需要投入50万兵力,这是根据美军在越南战争中的经验得出的结论。虽然苏军高层中也不乏有决心一举荡平阿富汗抵抗力量的鹰派人物,但是苏军在侵阿战争期间平均保持10万左右的兵力,因为后勤保障能力始终是制约苏军投入更多兵力的“瓶颈”。七八十年代的苏军,一个参加作战行动的摩步师每天需要补给700~800吨的物资,一个战斗直升机团每天需要补给近400吨。而阿富汗是个内陆山国,全国4/5的面积是山地,即没有铁路,也没有海港。空运只能解决每天200~300吨的补给量,对10万之众的侵阿苏军无异杯水车薪。苏军绝大部分的后勤补给任务都依靠卡车运输。

从苏阿边境到阿富汗腹地只有2~3条战略公路。例如,从捷尔梅兹出发的苏军补给车队要开400千米才能到达喀布尔,途中还必须经过许多险要的山地。一般来说,一辆满载的军用卡车开到80千米/小时是没问题的,但是编队行驶时速度能到50千米/小时就很不错了。一个大型的补给车队只能以20~25千米/小时左右的速度行军,车距50米左右。而且在阿富汗这样的高原地区,车辆通常只能装载平原地区1/2的物资。即使在没有民用车辆阻塞和游击队袭击的理想状态下,每天最大运输量只能达到3000吨,而实际上苏军补给每天能有1500吨就很不错了。这些物资只够苏军维持2~3个师规模的持续作战行动。

对阿富汗游击队来说,这些满载弹药和燃料的卡车队是最好的打击目标。苏军除采取武装直升机、空降突击部队和步兵战车掩护之外,还直接在ЗЦЛ-135卡车上安装了双联装23毫米ЗУ-23型高射炮。这是一种退役的老式武器,平时储备在仓库里,爆发大战时用来装备苏军后备军。此炮仰角大,对山地目标斜射时最大射程为2500米,正好可以用来压制高山上游击队的大口径机枪。当时的苏军使用ЗСУ-23-4型四联装23毫米自行高炮(俗称ZSU-23-4“石勒喀河”自行高炮,北约绰号“炮盘”)作为标准野战防空武器。不过这种雷达和计算机控制的自动化武器对付游击队显然成本太高(一辆“石勒喀河”的成本相当于两辆T-62主战坦克)。

由于高炮卡车和其它运输卡车底盘相同,所以在机动性、燃料、维修保养等方面非常方便,而且必要时也可以用来装载物资。而其它为车队护航的步兵战车、装甲输送车、自行高炮、坦克等动需要在车队里安排几名专门的技师(通常是准尉)以备战斗中进行抢修。苏军一般规定10分钟内修不好就放弃,由于这些战车脱离了作战部队,临时配属给运输队,因此野战维护十分困难。

对于侵阿苏军而言,卡车是最重要的,假如没有坦克、战车、火炮、直升机、战斗机等等任何一样武器,他们都可以继续战斗在阿富汗。但是离开卡车,一天都过不下去。

武装直升机

苏军在武装直升机前合影

苏军在武装直升机前合影

米-24直升机的武器种类很多,除一般武装直升机常用的反坦克导弹、57毫米、80毫米、122毫米火箭,23、30毫米双联装固定航炮和吊舱,12.7毫米4管加特林机枪以及30毫米自动榴弹发射器外,还经常使用250千克炸弹、集束炸弹和空中撒布器,因为其它固定翼飞机在阿富汗险峻的山地使用这些武器时效果不佳。57毫米火箭弹最初是空对空武器,从担负对地攻击任务的要求看,采用爆破战斗部的57毫米火箭弹对付无防护目标效果较好(64枚齐射时对无防护目标杀伤面积为2900平方米),对付有土木工事掩护的目标效果则较差。阿富汗游击队在伏击苏军车队时,通常都在公路两侧的高山上预先构筑阵地,以有效地保存自己。

于是苏军使用了装有化学战斗部的57毫米火箭,实战证明这种武器威力极大,被击中的游击队阵地上不但无人生还,而且死者都如同被冻僵了一样保持着战斗姿势,说明是中毒后立即死亡,极有可能是苏军新式的“昏睡死亡”毒剂,这种毒剂致死速度要远优于传统的中等挥发性有机磷神经毒剂(例如甲基氟磷酸异丙酯,俗称“沙林”,加压贮存时为淡黄色油状液体,常温下有中等挥发性,无气味,白鼠LD50静脉注射致死量为1.5毫克/千克,从接触到致死大约为10~15分钟,除此之外还有“塔崩”、“梭曼”两种同类毒剂)。

57毫米化学火箭和大口径火炮及轰炸机的化学弹相比,使用突然性强,精度好,对己方部队影响小,是一种有效的反游击战武器。但是这种武器和其它化学武器一样,对气象条件要求较高,特别是在阿富汗的崇山峻岭之间,风速和风向变化很大,不是总能找到合适的时机。80和122毫米火箭可携带燃烧空气战斗部,特别适合杀伤洞穴和掩体里的游击队。122毫米火箭弹还配有可穿透3米土层和1米混凝土的串联战斗部。空中布雷用于封锁阿富汗和伊朗、巴基斯坦的边境,阻断游击队的补给;在围剿行动中,也用空中布雷来切断游击队的退路。

苏军在阿富汗常年保持200架左右的米—24武装直升机,但是机组人员定期轮换。使用范围扩大到营级,作战时空军前进引导军官(通常是直升机飞行员)携带通信工具随摩步营或运输车队行动。米-24D最标准的战术是“车轮战”,即由多架米-24D从高空轮流向目标俯冲攻击,然后从低空转弯脱离,再重新拉起,如此循环作战,不给游击队以反击或逃走的机会。另一个常用战术是一架在高空吸引游击队开火。其它数架在周围山峰后面隐蔽,一旦游击队阵地暴露,就予以打击。战争后期的苏军经常采用米—2直升机从高空引导米-24D攻击,这种打法分工明确、合理,隐蔽性更强,非常有效。

还有一种米-24和迫击炮协同战术,即先用直升机把120毫米迫击炮运到游击队营地附近的山顶,在夜间用迫击炮轰击游击队营地,黎明时再用米-24来打扫战场,结束战斗。米—24D为补给车队护航时经常使用“蛙跳战术”,即一半米-24在车队上空掩护,另一半米-24事先搭载少量空降兵占领车队前方的制高点,待车队通过后再收拢空降兵向下一个制高点跳跃前进。

步兵战车

苏军装甲部队

苏军装甲部队

苏军的БМП(北约代号BMP)系列步兵战车火力强,特别是БМП-2型采用的30毫米自动炮仰角大,有效射程远达4000米,改善了БМП-1步兵战车的73毫米滑膛炮射程不足的缺点。БМП系列步兵战车的正面装甲防护可抗23毫米穿甲弹,足以抗击游击队常用的大口径机枪,后期还特别加强了炮塔前部和车体侧面的装甲。而且乘员舱在车后,步兵下车安全。由于上述优点,步兵战车逐渐成为山地反游击战的主要突击力量。侵阿战争后期БМП-2步兵战车还取代了部分БМД伞兵战车,用来装备空降部队。БМП系列步兵战车的缺点是车内空间狭小,在阿富汗的苏军士兵大部分时间宁可坐在车顶上行军,БМП系列步兵战车对于士兵来说,更像一个流动的补给站和火力支援点。

在山地清剿作战中,苏军改变了所谓“勇猛冲击”惯用战术,改为“交替跃进、相互掩护”,不再强调乘车突击,而是越来越多的采取步兵下车作战,战车火力支援的战法。在很多山间弯道上,步兵反倒要前出为战车探路,因为每一个转弯都可能隐藏着极大的危险。对于山间的溪流,苏军战车也不敢轻易的涉入,因为游击队往往使用意大利制造的塑料壳水雷和老式的英国铁壳反坦克地雷封锁水道。

自动迫击炮

“矢车菊”82毫米自动迫击炮装备到苏军摩步营 的迫击炮连(6门),用来替换120毫米迫击炮。面对飘忽不定的游击队,苏军不得不改变以往集中使用炮兵的习惯,而更多采用小分队甚至单炮作战。二战以来的作战经验证明,对暴露人员射击时,由于目标来不及隐蔽,前15秒的火力效能最高。“矢车菊”可以在1.5秒内发射4发弹夹中的炮弹,每分钟120发的射速是非常可怕的,一个弹药基数300发。“矢车菊”82毫米自动迫击炮本来是一种牵引炮,但是前线的苏军把它装到多种装甲车辆底盘(如БМД伞兵战车和几种装甲输送车)上作战,这种临时改装的办法不符合苏军的常规,但确实有效。

燃烧炸弹

苏军在阿富汗使用了几种特种燃烧弹,用来对付游击队出没的村庄。这种大规模杀伤性武器的使用,目的是消灭游击队的后勤补给基地,也说明苏军在阿富汗反游击战的升级,实际上是焦土政策。

美军在越南经常采用铝热燃烧弹来达到同样的效果,而苏军的手段更先进。苏军使用了几种新型燃烧弹,当时虽然有部分随游击队行动的战地记者报道了一些片段,但直到苏联解体后,这些炸弹的庐山真面目才被揭开。其中一种是子母弹,弹体内装有爆炸、燃烧等不同功能的子炸弹,从空中散布开后可以产生高温,不但烧毁整个村庄,而且足以熔化石头。还有一种被游击队称为“火爆”的炸弹,采用2米长的棒状固体弹芯,爆炸后可以消耗掉周围的氧气。

另一种是液体燃烧弹,但与凝固汽油弹完全不同,其浅褐色液滴散布在地面上,并不马上燃烧,一旦有车辆和行人压上后才开始发火,产生高温和毒烟,并且难以扑灭。很显然这是一种为封锁欧洲某些特定地区(如机场、高速公路等)而研制的武器,但是用于阿富汗也同样有效。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。