-

波罗的海 编辑

波罗的海(Baltic Sea),是世界上盐度最低的海,位于北欧。波罗的海长1600多公里,平均宽度190公里,面积42万平方公里,总贮水量达2.3万立方千米,是地球上最大的半咸水水域,水深一般为70–100米,平均深度为55米,最深处哥特兰沟深459米。

中文名:波罗的海

外文名:Baltic Sea

面积:420000 km²

平均深度:55米

最深处:哥特兰沟(459米)

海水温度:夏9℃—20℃;冬-1.1℃—10.3℃

沿岸国家:瑞典、俄罗斯、丹麦、德国等

气候类型:温带海洋性气候

地理位置:北欧东欧

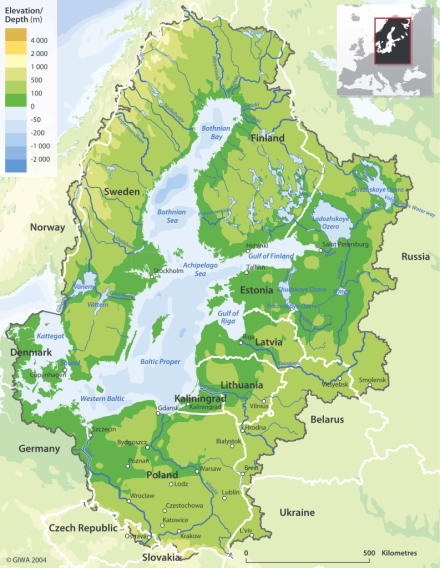

波罗的海地图

波罗的海地图

波罗的海位于北纬54°–65.5°之间的东北欧,呈三岔形,西以斯卡格拉克海峡、厄勒海峡、卡特加特海峡、大贝尔特海峡、小贝尔特海峡、里加海峡等海峡和北海以及大西洋相通。

波罗的海四面几乎均为陆地环抱,整个海面介于瑞典、俄罗斯、丹麦、德国、波兰、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛9个国家之间。向东伸入芬兰和爱沙尼亚、俄罗斯之间的称芬兰湾,向北伸入芬兰与瑞典之间的称波的尼亚湾。

西部通过斯卡格拉克

从第三纪以来,波罗的海及其周围区域曾经历了陆地和水域的多次相互交替。波罗的海是在最后一次冰期结束,冰川大量融化后才形成的。这使得波罗的海的海岸复杂多样,海岸线十分曲折,南部和东南部是以低地、沙质和潟湖为主的海岸,北部以高陡的岩礁型海岸为主,海底沉积物主要有沙、粘土和冰川软泥。波罗的海原是冰河时期结束时斯堪的纳维亚冰原溶解所形成的一片汪洋的一部分,大水向北极退去,地面下陷部分积贮的水域形成此海。

波罗的海最深的地方在瑞典东南海岸与哥得兰岛之间,水深超过459米。海底有浅脊隔开的许多海盆。

波罗的海中岛屿林立,港湾众多,散布着奇形怪状的小岛和暗礁,有博恩霍尔姆岛、哥得兰岛、厄兰岛、吕根岛、果特兰岛等岛屿,以及深入陆地的波的尼亚湾、芬兰湾、里加湾等海湾。

降雨

波罗的海气候图

波罗的海气候图

云雾

波罗的海地区夏季云量约60%,冬季则多于80%。南部和中部每年的雾天平均59天,波的尼亚湾北部雾最少,每年约22天。

洋流

由于北大西洋暖流难以进入波罗的海,海水得不到调节,致使冬季气温比较低,而且南北差异较大,夏季气温不高,且南北差异很小。

水温自北向南升高,8月表面水温,波的尼亚湾为9℃–13℃,芬兰湾为15℃–17℃,海区中部为14℃–18℃,西部海区达20℃。2–3月,开阔海区水温为1℃–3℃,波的尼亚湾、芬兰湾、里加湾及其他海湾均低于0℃。从南向北的1月平均气温为零下1.1℃–10.3℃,7月为17.5℃–15.6℃。

波罗的海沿岸的童话小镇塔林

波罗的海沿岸的童话小镇塔林

波罗的海南部通常不结冻,但瑞典和丹麦之间的海峡有时也会冰封。波的尼亚湾的北部还容易形成大冰包,这种冰包有时可高达15米,给海上运输造成困难,船只通过只能在冰冻的海面上开凿水道,再缓慢前行。

波罗的海

波罗的海是北欧重要航道,也是俄罗斯与欧洲贸易的重要通道,是沿岸国家之间以及通往北海和北大西洋的重要水域,从彼得大帝时期起,波罗的海就是俄罗斯通往欧洲的重要出口。俄罗斯与伊朗、印度等国合作酝酿连接印度洋和西欧的“南北走廊”规划也是以波罗的海为北部终点。波罗的海,海水浅而淡,容易结冰。波的尼亚湾底部和芬兰海岸,有时积冰高达15米。在奥兰群岛和芬兰湾东段形成的浮冰厚达91厘米。除了特别寒冷的冬天外,斯德哥尔摩、图尔库(Turku)和赫尔辛基之间可以通航。

自20世纪90年代初以来,航行在波罗的海上的轮船急剧增多,每年航行在波罗的海主航道的轮船已超过4万艘。波罗的海有轮渡连通沿岸国家的各大港口。并通过白海–波罗的海运河与白海相通,通过列宁伏尔加河–波罗的海水路与伏尔加河相联。

丹麦:腓特烈港、奥胡斯、瓦埃勒、欧登塞、瓦埃勒、腓特烈西亚、奥本罗、罗斯基勒、哥本哈根、赫尔辛格

德国:弗伦斯堡、基尔、吕贝克、罗斯托克、施特拉尔松德、格赖夫斯瓦尔德

波兰:什切青、科沃布热格、科沙林、格丁尼亚、格但斯克

立陶宛:克莱佩达、帕兰加

拉脱维亚:利耶帕亚、文茨皮尔斯、尤尔马拉、里加、萨拉茨格里瓦

爱沙尼亚:派尔努、帕尔迪斯基、塔林、马尔杜

俄罗斯:加里宁格勒、索斯诺维博尔、圣彼得堡、喀琅施塔得、维堡

芬兰:科特卡、波尔沃、赫尔辛基、艾斯堡、图尔库、波里、瓦萨、科科拉、奥卢

瑞典:卡利克斯、吕勒奥、皮特奥、谢莱夫特奥、于默奥、松兹瓦尔、耶夫勒、诺尔泰利耶、斯德哥尔摩、诺尔雪平、奥斯卡港、维斯比、卡尔马、卡尔斯克鲁纳、卡尔斯港、马尔默、赫尔辛堡

波罗的海三国之一的立陶宛

波罗的海三国之一的立陶宛

强烈的北海潮汐不能达到波罗的海,因而波罗的海缺少潮流,潮波也很小。水面因风暴而流动,强烈的东北风导致南海岸大浪,促成了沿海高水位。而优势的西南风有助于沿德国和波兰海岸的沙丘堆积,同时使波罗的海北部海岸水位高涨。

波罗的海的表层环流呈气旋型,从南部沿岸自东向北,然后沿瑞典东岸向南又流到厄勒海峡,由厄勒海峡流出。流速约为5厘米/秒–20厘米/秒。在强风作用下,局部海区流向和流速会发生变化。

波罗的海的外海海水从大贝尔特海峡的深处流入,先沿南岸向东流,再沿东岸向北流,形成逆时针方向洋流。

波罗的海的潮汐分为不正规半日潮、不正规全日潮和正规全日潮。潮差变化只有4厘米(克莱佩达)到10厘米(芬兰湾)。但受风、气压、径流和海水的汇流等影响,非潮长周期波动(周期从几小时到几昼夜)可使沿岸水位发生巨大变化。

由于气旋的移行,开阔海区的近岸区域水位变动可达50厘米以上,而在海湾靠近内陆的部分可达1.5–3米。1824年11月,列宁格勒的水位曾达到4.1米。

北大西洋洋流的改变效力,在波罗的海几乎感觉不到。

波罗的海之水所以寒冷,是由于这里的海水所含的盐分,只有其它海洋之水所含盐分的1/4,因而较易冰冻。

欧洲1/5地面的水,经由250多条河流注入波罗的海,大量的淡水涌进来,而波罗的海之水经由狭隘通道排入北海的水又有限,因此这个海的水几乎是淡的。

波罗的海美景

波罗的海美景

波罗的海,是世界上盐度最低的海域,这是因为波罗的海的形成时间还不长,这里在冰河时期结束时还是一片被冰水淹没的汪洋,后来冰川向北退去,留下的最低洼的谷地就形成了波罗的海,水质本来就较好;其次波罗的海海区闭塞,与外海的通道又浅又窄,盐度高的海水不易进入;加之波罗的海纬度较高,气温低,蒸发微弱;这里又受西风带的影响,气候湿润,雨水较多,四周有维斯瓦河、奥得河、涅曼河、西德维纳河和涅瓦河等大小250条河流注入,年平均河川径流量为437立方千米,是波罗的海的淡水集水面积约为其本身集水面积的4倍。

波罗的海的海水含盐度自出口处向海内逐渐减少,大贝尔特海峡和小贝尔特海峡海水含盐度15‰,西部为8‰–11‰,默恩岛以东降至8‰,中部为6‰–8‰,芬兰湾为3‰–6‰(靠近内陆处仅为2‰),波的尼亚湾一般为4‰–5‰(最北部为2‰)。深层和近底层的盐度,西部为16‰,中部为12‰–13‰,北部为10‰左右。当流入的大西洋海水增加时,西部的盐度可增加到20‰。波罗的海深层海水盐度较高,是由于含盐度较高的北海海水流入所致。

熏制或腌制的鲱鱼是重要的传统外销产品。丹麦法尔斯特(Falster)岛外出产牡蛎、小龙虾和对虾。沿岸大城市有哥本哈根、斯德哥尔摩、赫尔辛基、圣彼得堡(列宁格勒)、塔林(Tallinn)、里加(Riga)、基尔(Kiel)、格但斯克(Gdansk)和什切青(Szczecin)。

俄罗斯将天然气经波罗的海输送至德国的管线“北流”将于2012年完工。俄罗斯还计划扩建临波罗的海港乌斯季–卢加港。

2007年波罗的海地区“赫尔辛基委员会”专家的一份报告指出,本世纪波罗的海地区的升温速度高于全球平均水平,从而致使该地区渔业遭受影响、作物生长季节延长。研究指出,该地区的升温速度已经高出全球平均水平,在本世纪,整个波罗的海的年平均气温将升高3–5℃。

前苏联在波罗的海遗留下来的污染原本就已经给海中生物的生境造成了很大的破坏,而气候变暖更是雪上加霜。此外,因为温度升高而可能带来的更多的降水,降低波罗的海的盐分含量,继续破坏海洋生物的生存环境。北部地区的升温速度将可能高于全球平均水平,因为北部分布的深色土壤和水吸收的热量远远大于具有反射性的冰和雪。气候变暖也有可能延长波罗的海地区的生长季节。

波罗的海的冰期将大大缩短,北部地区将缩短1–2个月,中部地区缩短2–3个月。在波罗的海,每年有相当多的过往船只向大海泄漏或排泄废油,波罗的海正遭受越来越严重的污染,每年有多达15万只海鸟丧命于油污。

研究人员通过对波罗的海的哥得兰岛南部50公里的海岸环境调查发现,这里每年约有2万只海鸟因油污而丧生。据此推断,每年在波罗的海越冬的数百万只海鸟约有15万只丧命于油污。另外,波罗的海沿岸灰海豹生存状况也已遭到周围环境污染的严重威胁,许多灰海豹受到肠溃烂等疾病影响。波罗的海海域约有1万只灰海豹,在1900年时,这里的灰海豹数量为10万左右。研究人员指出,造成波罗的海污染的经济活动与政治息息相关,但由于20世纪人类对海豹的大量猎杀,加上污染使母海豹不孕,到1980年代,海豹数量已骤减至3000头。

据《联合报》网站报道,位于北欧及中欧间的波罗的海已成为全球污染最为严重的海洋。欧洲多国政商界领袖与非政府组织10日齐聚芬兰首都赫尔辛基,召开“波罗的海行动峰会”(BSAS),讨论如何还其洁净面貌。本次峰会的与会人士将与俄方讨论这两项计划,确保其不会影响波罗的海的生态环境。

欧洲各国相当重视此峰会,俄罗斯总理普京、瑞典国王古斯塔夫及拉脱维亚、立陶宛等多国政要皆亲自出席本次会议。芬兰总统塔里娅・哈洛宁在10日的会议开幕仪式上致词,呼吁各国团结,立即采取行动拯救波罗的海。哈洛宁指出:“我们不盼望什么奇迹,但所有人都能认真去做的话,也许真能有奇迹发生”。

20世纪70年代,由于受到多氯联苯(PCB)的污染,灰海豹数量曾一度降至4万头。由于含氧量严重不足,在波罗的海的许多区域,大片的海底已演化为“水下荒漠”,大量的海底植物和动物死亡。科学家们在总共47处被调查区域中仅发现4片动植物活动较为频繁的地区,而在37片区域中几乎已没有任何生命活动的迹象。

在波罗的海水面以下50–60米的区域,含氧量已接近零,而硫化氢、氮和磷的含量却相对比较丰富。波罗的海水域的海水的自动净化速度非常缓慢。如果这一状况持续下去,该海域的生物极有可能面临绝迹。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。