-

中苏边界冲突 编辑

中苏边界冲突是指发生于20世纪60年代中苏交恶高潮时一系列中国和苏联之间的武装军事对抗。其中的珍宝岛自卫反击战几乎导致了苏联和中国两国之间的战争。苏联不断挑起边境流血事件,导致中苏边界冲突升级。其中的珍宝岛保卫战(亦作:珍宝岛自卫反击战)几乎导致了苏联和中国两国之间的战争。中苏边界问题是长期存在于中苏两国之间的历史悬案。新中国成立后,由于中苏同盟建立,双方一直不曾触及边界问题。上世纪50年代末至60年代,中苏之间裂痕不断扩大,边界争端也即肇启,并且随两国关系的恶化,边界冲突不断升级。面对苏联军事、政治压力,毛泽东开始考虑调整中国的对外战略。特别是在苏联不断挑起边境流血事件、边界冲突升级后,毛泽东便将中苏边界问题纳入其对外战略之中,作为松动对美关系、联合世界一切政治力量重点反对苏联霸权主义的一个重要斗争手段。1964年中苏边界谈判失败后,尤其是1968年苏联入侵捷克斯洛伐克并提出“有限主权论”,被中国政府认为是个极其严重的挑战。1969年中苏边界出现的武装冲突及由此引起的中苏两国的紧张对峙,是全国解放后军事斗争和现代国际关系史上的一项重大事件。由于当时中国政府的努力和双方采取了一系列措施,边界冲突未进一步扩大,但是由此造成的中苏两国在战略上的严重对峙,对于中国的政治经济形势及军队建设都产生了重大而又长远的影响。

名称:中苏边界冲突

发生时间:1969年3月2日-9月11日

地点:中苏边境

参战方:中国、前苏联

参战方兵力:中:814,000人、苏:658,000人

伤亡情况:中:100多人阵亡、苏:59阵亡

主要指挥官:毛泽东、勃列日涅夫

清朝中期

中俄《尼布楚条约》

中俄《尼布楚条约》

近代以后

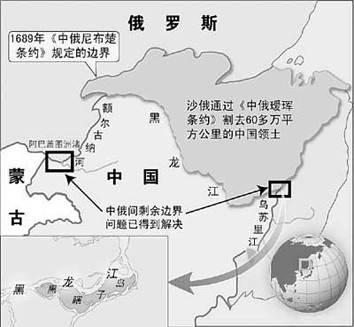

俄国占领中国北方示意图

俄国占领中国北方示意图

十月革命后

列宁和斯大林

列宁和斯大林

1923年,苏联政府表示要以“完全承认中国在其领土上的主权”为重新签订条约的基础,但这里的“领土”指的只是中东铁路沿线地区及中国政府向旧俄政府提供的租界。面对中方代表提出的“取消中国与旧俄帝政时代各约”的要求,苏方代表表示赞成,但其中有关中俄界务的应予除外。

1924年2—3月,中苏两国草签解决中俄悬案大纲协定时,在中方提案和苏方修正案中,有关废止中俄条约一项,都注明是“通商”条约、公约等等,不过是在正式签订的《协定草案》文本中删去了“通商”二字;关于边界一项仍同前议:将重行划定彼此疆界,未划定之前,维持现有疆界。

在1924年3月的中苏谈判中,北洋政府要求立时废弃旧约,而苏方拒绝。苏方代表认为,旧约对于两国疆界极有关系,若即废止,则疆界无所依据。提出:“数百年来中俄所订之条约何能一旦概行取消”。只是同意在新约未订以前,旧约中有违反1919、1920年两次宣言精神及有损中国主权的概不实行。致使中方代表在给北洋政府国务会议的报告中指出:关于废弃中俄旧约问题,苏方代表“态度甚为强硬,甚至于决裂而不肯让步”。

这实际上即表明,苏俄第二次对华宣言中废除一切中俄旧约的声明并未超过第一次对华宣言所提出的条约范围,将中俄界约也纳入废止之列。1924年5月31日中苏正式签订了《中苏解决悬案大纲协定》。其废止旧约与划定疆界两项均同于草案。此后至1926年,中苏双方举行会谈,商议重新划界,订立新约。囿于当时的历史条件,谈判无果而终。这样,两国疆界未能重新划定,两国平等新约未能签订,中苏边界问题作为历史遗留问题,成为悬案保留下来,民国时期的历届中国政府都没有再正式提出这个问题。

民国时期

但是,苏联政府却在1920年代末至40年代期间,乘中国国内混乱之机,又超越沙俄时代不平等条约的规定和公认的国际法准则,在乌苏里江和黑龙江地段,把主航道中心线中国一侧的700多个中国岛屿划去600多个,面积达1000多平方公里。

1929年7月,在南京国民政府“革命外交”的氛围下,张学良以武力强行收回当时为苏联掌握的中东铁路部分管理权。17日,苏联政府宣布与中国断绝外交关系。是年10月苏军攻陷中国边陲重地同江,11月又猛攻札兰诺尔和满洲里,中国军队连连败北。12月22日,东北地方当局与苏联代表达成《伯力协定》。事后,南京国民政府国务会议认为,《协定》的范围超出了中东路问题本身,涉及通商、恢复使领馆等须由中央“直接交涉”的问题,属于“逾越职权”,不肯批准。其后中东铁路恢复原状,苏方停止了军事行动并撤军。中东路事件虽是此期中苏边境的第一次大规模武装冲突,但其缘起于中东铁路问题,还不是中苏双方由边界争端而导致的边界事件。

1931年“九·一八”事变爆发,日本帝国主义对中国东北的侵略导致远东国际关系发生重要变化,1932年12月中苏恢复邦交。时至第二次世界大战结束,在1945年《中苏友好同盟条约》缔结的过程中,中苏双方虽在东北、外蒙、中东路等问题上发生重大分歧,但未涉及两国边界问题。在国民党政权败迹明朗化以后,苏联将对华政策的重点转向中国共产党,开始了对华关系的转轨。总之,在中华人民共和国成立以前,虽然中苏边界呈现中俄界约线、两国地图线、实际控制线交错并存的复杂状态,但是,边境形势尚属稳定。

建国初期

50年代中苏友好宣传画

50年代中苏友好宣传画

1956年苏共二十大后,中国共产党在对斯大林的评价及和平过渡、和平共处等问题上与苏共产生分歧,对赫鲁晓夫和苏共处理波匈事件中的“老子党”及大国主义作风表示不满。毛泽东为对赫鲁晓夫集团完全否定并改变斯大林的理论和路线的忧虑,从而增加了对苏联的戒心,开始改变在经济上完全依赖苏联帮助的建设方针,寻找适合中国国情的社会主义建设模式。中苏之间的不和谐因素由此愈益增多。至1950年代末,中苏两党在社会主义革命和建设的方针政策及对外战略的方针政策上发生了全面的和根本的分歧,这种分歧造成中苏在国家利益上的严重对立。赫鲁晓夫为迫使中国就范采取了撤走技术专家、撕毁经济合同等极端措施,先行迈出了破坏国家关系的第一步。此后,中苏边境纠纷随之肇始,搁置了几十年的边界问题被重新提出,历史的伤疤复又揭开。

冲突升级

赫鲁晓夫和毛泽东

赫鲁晓夫和毛泽东

1960年8月,苏联在中国新疆博孜艾格尔山口附近地区挑起了第一次边境事件,1962年4~5月又在新疆伊犁、塔城地区策动6万余中国公民越境逃往苏联。中苏边境地区的平静和安宁从此不复存在。是年12月赫鲁晓夫在苏联最高苏维埃会议上讲话,就中印边界冲突责备中国说:苏联完全不认为印度想同中国打仗,中国单方面停火后撤当然很好,但是中国部队当时不从原有阵地前进岂不更好?与此同时,赫鲁晓夫还针对中国与印度的边界冲突,指责中国为什么没有兴趣收回澳门和香港,而与印度纠缠。

为了回击苏联,1963年3月8日《人民日报》社论《评美国共产党声明》公开提出,《瑷珲条约》、《北京条约》和《伊犁条约》是沙皇俄国政府强迫中国政府签订的不平等条约。文章重申中国政府在新中国成立时就宣布,对于历史遗留下来的历届中国政府与外国政府所订立的条约要按其内容承认、废除、修改或重订。对一些悬而未决的历史遗留问题,中国政府一贯主张经过谈判和平解决,在未解决前维持现状。质问说:你们提出香港、澳门这一类问题,“是不是要把所有不平等条约问题通通翻出来,进行一次总清算呢”?此后,1963年9月27日中国外交部照会苏联政府,正式提出了不平等条约问题。11月19日中国外交部的照会又进一步明确指出“整个中苏边界有很多问题需要讨论”。

珍宝岛地区

珍宝岛地区

珍宝岛地理位置

珍宝岛地理位置

随着苏联对中国军事压力的逐渐加强,苏联开始在中苏边界不断制造事端。从1964年10月至1969年3月,由苏方挑起的边境事件达4189起,比1960年至1964年期间增加了一倍半。中苏边境的紧张局势进一步加剧了。

1966年中国的“文化大革命”开始后,在中苏边界东段界河乌苏里江上,苏联边防军一再挑起严重的边界纠纷,中国的珍宝岛和七里沁岛又成为边境冲突的焦点。1966年至1968年初,中苏双方在这一地区的冲突由口头争辩发展到相互推搡和斗殴,直至苏军以棍棒殴打中国边防人员。1968年1月,苏军又进一步动用装甲车在七里沁岛上冲撞中国边民,撞死、压死中国边民4人,制造了第一起严重的流血事件。到1968年末1969年初,苏边防军频繁出动装甲车、卡车运载携带武器的军人登上珍宝岛,拦截、殴打巡逻的中国边防军人;1969年2月7日还发生了苏军用冲锋枪向中国巡逻队方向点射的严重挑衅事件。中苏边界事件不断扩大,终于在1969年3月爆发了珍宝岛地区的较大规模的武装冲突。中国军队通过珍宝岛自卫反击战保卫了国家领土主权的完整,有力地抗击了勃列日涅夫政府的霸权主义政策。

珍宝岛事件

事件经过

珍宝岛事件

珍宝岛事件

在1969年3月15日的战斗中中方军队将一辆已经侵入中国境内,行进于封冻江面上的苏军当时最先进的T~62坦克装甲击毁,迫使其乘员弃车。在该日的战斗中,苏方指挥官边防总队长列奥诺夫(Д. Леонов)上校阵亡。

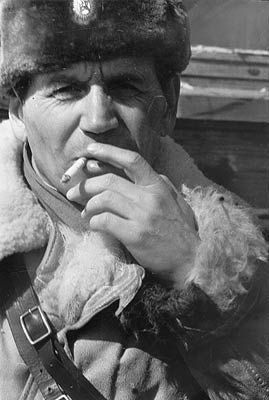

康斯坦丁诺夫中校(伊曼边防总队队长)

康斯坦丁诺夫中校(伊曼边防总队队长)

4月,中方派出海军潜水员将这辆坦克打捞出来,之后坦克被放在北京的中国人民革命军事博物馆中,并以此为原型作为中国自制坦克的蓝本。

战斗损失

在3月的冲突中,中国部队阵亡29人,伤68人,失踪1人。苏联方面阵亡不详,伤94人。整个事件中国部队共计阵亡71人(包括在4月之后的T~62坦克争夺过程中阵亡的42人)。

后续事件

中国政府于1969年5月24日发表声明:中苏边界问题演变到今天的地步,不是中国方面的责任。但是,中国政府仍然准备通过和平谈判全面解决中苏边界问题,反对诉诸武力。

中苏东北边界

中苏东北边界

塔斯提事件

事件经过

新疆塔城边界

新疆塔城边界

战斗损失

苏联方面6人死亡,数人负伤。中国军队无一伤亡。

事件后果

随着东部边界的冲突,紧张的局势蔓延到了中苏边界的西部区域。

八岔岛事件

事件经过

八岔岛事件

八岔岛事件

八岔岛位于黑龙江省东北部,同江市八岔乡西北黑龙江主航道中国一侧,在八岔赫哲族乡境内(1969年时属于抚远县管辖)。

战斗损失

苏联方面一只巡逻艇沉没。一人死亡,三人负伤。

后续事件

双方政府都在当天迅速地向对方提出了抗议照会,把八岔岛事件视为珍宝岛冲突后的又一个大规模武装冲突的前兆。

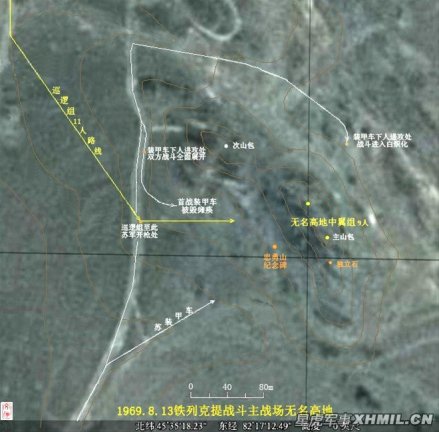

铁列克提事件

事件经过

1969年8月13日,中苏在西部边界铁列克提地区再次发生武装冲突。苏军出动直升机掩护坦克装甲部队,在炮火支援下袭击在铁列克提地区巡逻的两个中国边防军巡逻分队,其中一支巡逻分队28人(包括3名随军记者)被围全部阵亡。

战斗损失

中国部队阵亡28人,被俘1人,后被遣返。苏联方面阵亡2人,伤10人。

后续事件

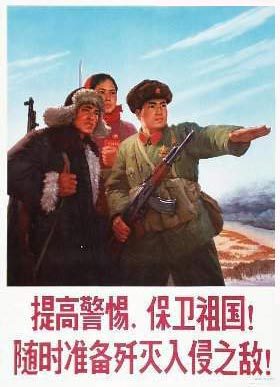

备荒、备战、为人民

备荒、备战、为人民

军民联防保卫边疆的宣传画。

军民联防保卫边疆的宣传画。

周恩来与苏联部长会议主席柯西金

周恩来与苏联部长会议主席柯西金

1969年初以来,美国也开始向中国发出缓和关系的信号,中国对此不失时机地做出了积极反应;1969年末至1970年初中美华沙会谈翻开了新的一页;1970年10月1日毛泽东在北京天安门城楼接见美国作家埃德加·斯诺,让他站在自己身边一起检阅游行队伍,事实上向美国传递了缓和的信息。毛泽东做出了打开中美关系僵局的重大决策。

苏联领导人勃列日涅夫

苏联领导人勃列日涅夫

苏联对于这次边界冲突,特别是中国在冲突后的举措也是颇值回味的。珍宝岛冲突硝烟初散后,苏联随震惊而来的是满腹疑团,开始怀疑中国的动机、目的何在。他们认为毛泽东已抱有向西方资本主义国家寻求援助的意图,指责中国试图与帝国主义国家如美国等国进行政治调情。可见,苏联对中美联手抗苏的趋向也是忧心忡忡的。故此,苏联一方面对中国实施核威胁,一方面又表示愿意同中国恢复协商,积极谋求缓和双方关系。而苏联的核威慑虽然吓不倒中国,但既然中国在边界冲突问题上的政治目的本就大于军事目的,珍宝岛事件的政治意义本就大于军事意义,那么,使两国处于战争边缘的紧张关系缓和下来并摸清苏联对中国发动战争的意向也对中国更有利。于是,毛泽东批准了柯西金提出的来京会谈的要求。

1969年9月11日,周恩来与柯西金举行了"机场会谈",双方达成了签订一个关于维持边界现状、防止武装冲突、双方武装力量在边界争议地区脱离接触等四点临时措施的协议。会谈中柯西金还提出了在铁路和航空交通、高频电话通信等方面联系正常化;建立和发展双方的经济联系,扩大贸易往来,签署当年并次年的贸易议定书,确定五年计划(1970-1975)期间双方经贸合作方式;以及研究互派大使等建议。周恩来答复说,将就这些建议向中共中央政治局汇报。柯西金同时还以苏联政府的名义请周恩来向毛泽东转达希望两国关系正常化的愿望。表露了与中国缓和关系的迫切心情。9月18日周恩来秘密致函柯西金,建议双方都承担互不使用武力、包括不使用核力量进攻对方的义务。26日柯西金即密函答复周恩来:建议"实行严格的监督以遵守苏中两国间的空中界线",并建议签订一个互不侵犯、互不使用武力国家间的专项协定。这就等于在两国关系最紧张的时候,向中国做出了不会发动大规模侵华战争的正式保证。显然苏联试图缓和与中国的紧张关系,摆脱处于中美联合压力之下的被动局面。

然而,苏联领导人的口头保证并不能消除苏联在中苏边界陈兵百万的实际压力,更无法消除对中国进行"核手术"的威胁,何况毛泽东也不可能仅凭与苏联的一纸协议就更改刚刚开始调整的对外战略方针,从而造成国内和国际间认识上的混乱。因此,1969年9月11日晚7时柯西金刚飞离北京不久,中国外交部就电话通知苏联驻华使馆:次日将发表的经双方商定的关于两国总理会谈的消息文稿须做一些改动,删去"会谈是有益的,是在坦率的气氛中进行的"一句。不久,苏驻华使馆参赞叶利扎维金就此事向外交部副部长乔冠华询问缘由,乔向上一指,暗示没有最高层的同意,就是国务院总理也不能处理这样的问题。对于柯西金提出的诸项建议,中国方面也基本没有响应。全国对苏备战的紧张气氛依旧持续升温。10月中旬全军各部队进入一级战备,从中央到地方都处于临战状态。中苏边境地区的中国军民更是剑拔弩张,不可能再谈及对苏缓和问题。10月20日中苏边界谈判开始后,苏方拒绝讨论"机场会谈"达成的协议草案,不承认中苏边界存在"争议地区",甚至否认双方所达成的谅解,中国认为苏方态度有所后退。此后至1978年6月,由于双方在边界问题立场上的分歧,谈判虽然持续未断,但也没有任何实质性进展。

中苏双方在会谈、谈判上的交手从另一个方面表明,苏联担忧中美联合抗苏,从而在保证不会对中国发动进攻之后,想避开边界问题上的争执,谋求从根本上改善两国关系,一再强调缓和苏中关系符合两国利益及社会主义阵营利益,利于反对帝国主义的斗争及对越南等国人民的支持。但是长期存在的苏联对中国的强大压力已经使毛泽东选择了联合美国、抗衡苏联的新战略,对于苏联方面的种种建议自然就不会、也无须再加以注意。毛泽东已经用边界问题在对苏政治斗争中做足了文章,使中国得以在国际战略大格局的变动中把握住了外交上的主动权。

毛泽东

毛泽东

1989年中苏实现关系正常化时,双方都公开认为过去关系来华各自都有责任。邓小平在会见戈尔巴乔夫时曾总结说:“现在我们也不认为自己当时说的都是对的。真正的实质问题是不平等,中国人感到受屈辱。” 中国被沙俄占去大片领土以及苏联对华的大国沙文主义态度,是当年激起中国领导人对苏强烈不满的最主要原因。

毛泽东与尼克松会面

毛泽东与尼克松会面

在中美联合抗衡苏联威胁的态势初步形成后,1973年2月和1974年1月毛泽东又提出了“一条线”、“一大片”的思想。最后完整地提出了“三个世界划分”的战略策略,明确了通过划分三个世界,建立最广泛的国际反霸、首要是反对苏联霸权主义统一战线的主旨,最终完成了对中国国家安全战略策略的调整。毛泽东从维护中国国家安全利益出发,以战略目光和策略技巧动一子而活全局,促动了国际政治力量的重新组合,打开了中国与西方资本主义国家的关系,改善了中国的国际环境,提高了中国的国际威望,取得了中国外交的突破性进展。

中苏之间出现的尖锐对立乃至武装冲突,对过去十分友好的两国人民来说都是非常不幸的。伍修权在九十年代曾回顾说:“对于这场30多年前的‘反修大战 ’,我党已经在种种场合用不同的方式作了新的评价和结论,认为它是可以避免和不该发生的。……我们当时从若干论点到某些做法上,都不能说是完全正确无误的,它是我们党内当时那股‘左’的思潮在对外政策上的反映。毛主席作为这场‘国际反修大战’的最高指挥,一方面表现了他非凡的才智和魄力,另一方面多少也反映出他个人的失误和局限。 ”

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 中华人民共和国国务委员

上一篇 铁列克提