-

贫民窟 编辑

贫民窟(slum)一词一直用来指最恶劣的住房条件、最不卫生的环境。贫民窟是包括犯罪、卖淫和吸毒在内的边际活动的避难所,是有可能造成多种传染病肆虐城市地区的传染源,是一个和正直、健康毫不相干的地方,印度和巴西有最大贫民窟。今天“贫民窟”这个统称词所指不明确,带有贬义。但是在发展中国家,这个词不再像最初时那样具有贬义,而仅仅是指状况比较差的或是非正式的住房。

中文名:贫民窟

外文名:slum

定义:最恶劣的居住环境

代表国家:印度、巴西

19世纪20年代首次出现开始,贫民窟(slumdog)一词一直用来指最恶劣的住房条件、最不卫生的环境。贫民窟是包括犯罪、卖淫嫖娼和吸毒、甚至是传染病在内的边际活动的避难所,是有可能造成多种传染病肆虐城市地区的传染源,是一个和正直、健康毫不相干的地方。今天,"贫民窟"这个统称词所指不明确,带有贬义。这个词有多层意思。在指更敏感的、政治上正确、学术上严格的意义时,很少用这个词。但是在发展中国家,这个词不再像最初时那样具有贬义,而仅仅是指状况比较差的或是非正式的住房。

在报告中,"贫民窟"一词指各种低收入住区和糟糕的人类居住条件。贫民窟的定义简单讲就是"以低于标准的住房和贫穷为特征的人口稠密的城市区域。"这样直截了当地描述反映了贫民窟的主要的实体和社会特征,但在这个骨架之上还需要添些内容。

贫民窟曾经是高尚的住宅区,甚至是人们向往的地方。但是,在原来的住户搬到城市里的新区和条件更好的地区后,贫民窟就江河日下了。渐渐地,房子在细分后租给了低收入的人,原来的房子的状况也越来越差了。

2013年,贫民窟里的非正式建筑非常多。贫民窟也迅速成为发展中国家的城市贫困的最显著表现。贫民窟有许多不同的称谓,住房所有权的安排也各有不同。在所有的贫民窟,建筑从最简易的窝棚到永久性的建筑一应俱全,有的房子的状况甚至好到让人惊奇。但是,大多数贫民窟都是缺少净水、缺电、卫生设施和其他基本服务。

2013年,贫民窟可以分为两大类--"希望的贫民窟"和"绝望的贫民窟"。第一类指有上升势头的居住区,大体上房子都较新,通常还是自建的。这类贫民窟在2013年进行了改造和修护。第二类指"走下坡路"的社区,环境状况和服务水平都似乎不可避免地恶化。糟糕的是,欧洲、北美和澳大利亚的贫民窟的历史证明,缺少了适当的政府干预,希望的贫民窟会轻易地堕落成绝望的贫民窟。这种不断自我强化的堕落过程可以持续很长时间。

2013年,一个联合国专家组向决策者和各国际机构推荐了专家们认为对贫民窟更具有"可操作性的定义"。这个定义旨在使主要针对贫民窟居民面对的物质和法律问题的改善计划定位更加准确。

·安全用水不足

·卫生设施和其它基础设施不足

·住房建筑结构差

·人口过密

·居住权没有保障 提出以上特征,是因为在很大程度上这些特征是可以计量的,可以用来评测到2020年显著改善至少一亿贫民窟居民的生活这一千年发展目标的发展进度。

人口迁徙

贫民窟

贫民窟

在非洲撒哈拉以南地区,非农业就业人口的78%从业于非正规部门,创造占42%的国内生产总值。城市地区90%以上的额外就业机会在今后10年将产生于非正规部门的小型企业中。同时期,在大多数发展中国家,城市正规部门的就业市场鲜有增长,甚至是在萎缩。结果,非正规部门呈爆炸性增长,随之而来的还有贫困和贫民窟的迅速发展。

政治冲突也会推动城市移民,不仅是在国内,还会跨越国界。在安哥拉和莫桑比克,内战迫使许多农村居民逃向相对安全的地方,很大程度上,导致了城市化。在20世纪80年代,约450万莫桑比克人迁到城市地区。

联合国人居署预计,到2030年,非洲将不再是一个遍布农村的大洲,因为半数以上的人口将是在城镇中--这一切转变不过是用了一代人的时间。

但是,农村人口迅速向城市迁移,不仅限于非洲。在过去40年,拉美经历了迅速城市化的进程,2013年,75%的人口住在城市地区。亚洲人口占全球人口的80%,也在经历城市化。2013年36%的亚洲人住在城市。世界上某些最大的城市,例如孟买、加尔各答、曼谷,人口超过1000万,其中1/3到1/2人口住在贫民窟。

大量农村人口迅速向城市迁移加速了贫民窟的形成。城市规划和管理体系难以应付大量人口涌入。

贫困

2013年,全球约50%人口住在城市地区目,32%住在贫民窟,43%住在发展中国家的贫民窟。重要的是要记住,虽然这些人不是都住在城市贫民窟里,但是,2013年全球50%的人,每天生活费不足两美元。联合国人居署报告发现:扶贫的效率让人失望,有两大原因。许多最贫穷的国家经济增长极小;不平等状况持续不断,阻碍穷人参与促进经济增长。

虽然对全球城市贫困问题没有可靠的评测,普遍认为2013年城市地区的贫困状况少于农村地区。但是,2013年全球城市贫困人口的增长速度,远远高于农村。在实施结构性调整计划的发展中国家,大多数国家的城市贫困一直在加剧,结构性调整计划经常对城市经济增长、正式就业机会造成不利影响。城市地区贫困和营养不足的绝对人口正在增长。同样,城市地区贫困和营养不良的人口在全局中所占比例也在增长。总之,贫困正在向城市发展,2013年称之为“贫困城市化”。

居住问题

居住权缺乏保障是贫民窟存在的主要原因之一。居住权没有保障,贫民窟居民没有办法,也没有动力去改善居住环境。居住权有保障经常是获得包括信托、公共服务和就业机会在内的其他经济和社会机会的前提条件。研究反复证明,在居民土地权、居住权有保障的贫民窟,不管是正式还是非正式的保障,社区发起的贫民窟改善项目有更大的可能得以实施,并且在实际上取得成功。

全球化

贫民窟的产生与经济周期、国民收入分配发展趋势密切相关。2013年,贫民窟产生也与国家经济发展政策密切相关。报告发现,资本主义的周期性,相对低技术劳动力而言对高技术劳动力需求增长,全球化的负面影响--特别是经济繁荣与萧条的交替使不平等加剧,新增财富的分配也越来越不均--都造成贫民窟的显著增长。

报告指出,过去,全球经济体系在今日发达世界中的大城市制造了著名的贫民窟。2013年,这一体系很有可能在发展中国家故伎重演。

印度

谈到贫民窟,恐怕没有任何一个国家能超过印度。据联合国最新统计数字显示,印度的贫民窟人口达到了1.7亿,其中孟买最多,为1100万,占到该城市总人口的2/3。

印度贫民窟

印度贫民窟

星罗棋布的贫民窟对印度的稳定和安全构成了威胁。于是,有一段时间,印度政府强行拆除贫民窟,虽然耗资巨大,但收效甚微。孟买市政局一位负责拆除贫民窟的官员在接受本报记者采访时无奈地说:“你把这里的拆了,那里又建起更多的。印度的贫民窟是拆不完的。”德里大学社会学系一位教授告诉本报记者,要消灭贫民窟,必须首先回到贫民窟的产生原因这个问题上。印度的贫民窟是历史的产物,是随着人口的增长、农村的破败、经济的发展和城市化的进程而逐渐形成的。2006年为了消灭贫民窟,必须在上述几个方面寻找答案,即控制人口增长、发展农村经济、平衡城乡差别。“贫民窟不是在一夜之间形成的,使其消亡也不能靠一日之功,需要马拉松式的努力。”

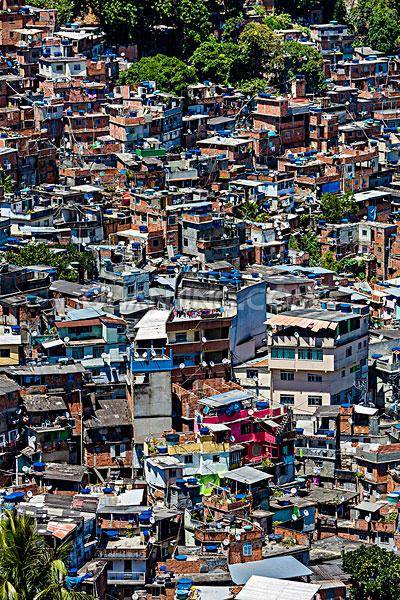

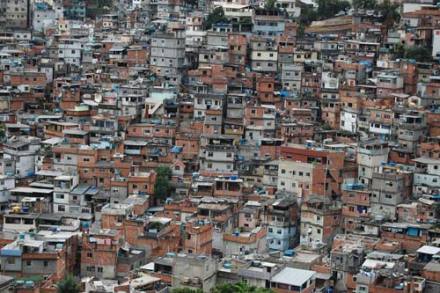

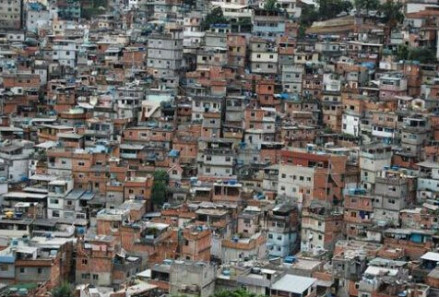

巴西

巴西贫民窟

巴西贫民窟

据巴西人口研究部门统计,约有650万巴西人生活在近4000个贫民窟中。根据巴西法律,占有土地如果5年内没有人出面提出法律异议,就被认为合法。因此,2006年巴西的多数贫民窟都是合法的。

2006年8月12日,在里约热内卢(简称“里约”)的华人朋友雷先生的引领下,《环球时报》记者登上了俄罗佛迪贫民窟。这里以前是一座海边荒山,因为有轮渡,在市中心打工的穷人选择在此安家。那时山上没有电,也没有自来水,穷人们每天要下山背水吃;由于没有下水道,生活用水随地倒,每当下雨时,道路泥泞难行。这次,记者见到的已是另一番景象,原来的木屋被钢筋混凝土和砖结构的房屋所取代。通往山上的路变成了水泥路。这些建筑材料全是政府提供的,政府还给贫民窟通了水和电。虽然路边挂着几个电表,但居民每月也就象征性地交10雷亚尔(约合5美元),如果不交,政府也允许欠着,不会断他们家的电。

虽然贫民窟之行让记者有了新的感受,但一个不可否认的事实是,贫民窟的水电供应、医疗、商业、教育、治安等公共服务和设施远远不及普通居民区。贫穷、落后、愚昧使贫民窟成为犯罪的滋生地和庇护所。为此,巴西政府一方面投巨资,改造贫民窟。另一方面,对贫民窟的黑社会组织进行围剿。但由于有的黑社会匪帮装备比警察还好,又藏身于穷人之中,警方根本没办法。实际上,贫民窟已成为巴西“社会病毒”滋长的最大温床。

英美

英美贫民窟

英美贫民窟

穿过著名的伦敦金融城东部边界,巍峨气派的多层建筑慢慢转变成一排排排列紧密、颜色黯淡的低矮平房。这里就是伦敦东区的贫民区。本报记者曾采访过一家居住在这里的香港移民家庭,全家三代六口人,挤在50平方米的“统建房”中,类似家庭在同一座建筑物内还有几十户。在历史上,伦敦东部有泰晤士河的重要码头,它给从农村拥入城市的人带来很多工作机会。另外,东部是下风区,每天受着来自市中心污浊空气的污染,房租相对便宜。来自外国的移民,都愿意住在这里。从19世纪末期开始,伦敦东区经历了数次重建。2006年,那里的软硬件条件都得到了很大改善,但却背上了另一个负担——“恐怖主义”。伦敦东区是英国少数族裔的聚居区,居住着很多穆斯林。他们似乎始终未能真正地融入英国社会。他们保持着自己的风俗习惯和严格的行为准则。穆斯林社区之间联系紧密,甚至内部通婚,抵制外来文化的进入。英国警方破获炸机阴谋后的一项调查显示,英国穆斯林对自己的定位首先是穆斯林,而非英国人。正如一位英国穆斯林政客所说:“在英国的穆斯林社区中弥漫着这样一种观念,人们坚信反恐之战真正要‘反’的是穆斯林和整个伊斯兰世界。”当生活在贫民区的人有了这种想法后,就会产生强烈的孤立感。它迫使很多人寻找释放压力和发泄怒火的渠道。

2006年来,美国面临的贫民区问题也十分严重。20世纪60年代,种族歧视在许多城市引发了大规模的冲突。美国城市的进一步分裂也从那时开始加剧,数百万白人居民开始搬离纽约、芝加哥等大城市。虽然这当中有很多原因,但贫富差别和种族矛盾无疑是其中最重要的两个因素。几乎所有美国大城市都开始患上了这样的通病——因白人和有钱人的搬出而造成贫穷人口多居住在城中,形成了难以改变的贫民区。美国休斯敦市的莱斯大学社会学教授史蒂文·克莱恩曾这样分析过这种现象,“六七十年代城市的一个忧患是所谓的‘炸面圈’效应。城市中心出现了空洞化,那里的中产阶级都离开了城市、搬到周围的小镇和郊区去住。结果,城市得不到他们的税收。留在城里的是那些贫穷和没有工作的人。因为连工作机会也都转移到郊区去了。城市和郊区出现巨大差距。”大部分拉美裔美国人都生活在特定聚居区和大城市的贫民社区中。很多面临生存压力的移民选择靠生孩子来维持生计。因为美国的福利制度鼓励生育,母亲生孩子可以得到数目可观的“奶粉费”,如果按照低标准养孩子,这笔钱绰绰有余。而且拉美和非洲等少数族裔也有重视血缘、崇尚生育的传统,这导致美国的少数民族人口迅速膨胀。在靠近美墨边境的一些南部村镇,居民几乎全是拉美移民,小镇的通用语约定俗成地从英语变成了西班牙语,步入这样的小镇,仿佛置身于南美小城。因此有人说,边远地区和城市贫民区对美国来讲不仅意味着贫富差距,更是一个可怕的“选票孵化器”。

墨西哥

墨西哥城贫民窟

墨西哥城贫民窟

过去几十年间,由于农业现代化以及进口农产品的冲击,墨西哥的小农家庭几乎濒临崩溃。放弃耕作的农民涌入墨城,初衷是为了追求更好的生活。然而受制于教育程度有限,以及城市制造业和服务业的落后,城市并不能吸纳他们。然而这些穷人又不可能回到毫无希望的乡村,于是在郊区的破房子里扎下了根。这样的故事,从未间断,从未改变。

尽管贫民窟里的居民,多是从事低端服务业,靠卖体力来赢得微薄的收入,但享受这些服务的中产阶级,从未接纳他们。在墨西哥,不同经济状况的人,几乎没有任何交集。富人和穷人,去不同的超市和餐馆,孩子上不同的学校。居住的区域更是泾渭分明。在一些特别高档的居住区,甚至不允许公共交通进入,以避免那些低收入的人群出入。

这也是墨西哥不均衡发展带来的另一个后果,阶层割裂,彼此互不来往。其产生的影响是极其深远和恶性的:掌控政治和经济话语权的中上层人士,对底层人物的生活漠不关心,公共政策也便不会向他们倾斜,他们的命运就很难得到改善。这也是贫民窟难以治理的另一个原因,底层人士生活困苦,感到自己被社会抛弃,对政府更缺乏信任。这也给了贩毒集团等黑恶势力可乘之机,某种程度上讲,正是政府公共治理的缺失和失败,造就了以贫民窟为代表的一系列社会和经济问题。

对于发展中国家的贫民窟,中国社会科学院第三世界研究中心副总干事江时学指出,发展中国家出现的贫民窟现象既是经济问题也是社会问题,主要是由于社会发展落后于经济发展造成的,与城市化速度过快有很大关系。贫民窟产生的原因有二:第一,推力——农村人口无法在农村生活,由于土地少或土地被少数人集中占有,大量农民只能从老家拥向城市;第二,拉力——城市工业化发展需要大批劳动力,城市生活的基础设施相对比农村好,两股力量的汇合使过量农村人口流向城市,成为无法被吸纳的剩余劳动力。拉美国家有一个词叫“蹲地者”,即形容两手空空的贫民游荡在城市中,随便往无人的地方一蹲,围上几块铁皮,这个地方就属于他,就是“蹲地者”的家了。江时学认为,解决发展中国家贫民窟问题的根本办法是协调好社会发展与经济发展,要使城市化发展速度适应经济发展阶段,特别要把握好农村人口的转移速度。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。