-

巴蜀文化 编辑

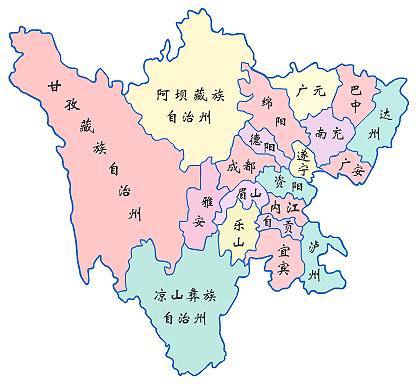

巴蜀文化指四川盆地的地域文化。巴蜀文化不仅是优秀的地域文化,同样也是中国优秀传统文化的一员。

巴文化以四川省东北部地区(巴中、达州、阆中)为中心。巴人活动于四川东部、湖北西部、重庆三峡库区、陕西南部及贵州北部。巴文化国家重点保护遗址有罗家坝遗址(四川宣汉县)、城坝遗址(四川渠县)。

蜀文化则由三个古族融合而成,以德阳、成都地区为中心。蜀文化国家重点保护遗址有:三星堆遗址(四川广汉市)、金沙遗址(成都市青羊区)。蜀国后成为西周封国,含川西、陕南、滇北一带。

巴、蜀交融已是战国之后。(注“公元前316年巴蜀两国被秦灭)

巴

蛇种巴人板楯蛮

蛇种巴人板楯蛮

古蜀

巴蜀古栈道

巴蜀古栈道

巴蜀文化-太阳神鸟

巴蜀文化-太阳神鸟

四川盆地虽为高山和高原所环抱,但山原之间的若干河谷却成为巴蜀得天独厚的对外交通走廊。盆地的西部是岷江、雅砻江、大渡河和金沙江流域,它们穿行于横断山脉,其中可通行的河谷。盆地的东部有长江三峡作为出口。盆地北部既有剑门蜀道(金牛道)直通秦陇,又有嘉陵江河谷直通汉中。而盆地以东的清江流域又北与江汉平原相通,南与湘西山地相连。正是依据这样的地理特点,自古巴蜀先民就兼容了南、北、东、西文化,使四川盆地成为荟萃农耕、游牧文化的聚宝盆。

文化辐射力

巴蜀文化又具有很强的辐射能力,除与中原、楚、秦文化相互渗透影响外,主要表现在对滇黔夜郎文化和昆明夷、南诏文化的辐射,还远达东南亚大陆地区,在金属器、墓葬形式等方面对东南亚产生了深刻久远的影响。

巴蜀情

巴蜀情

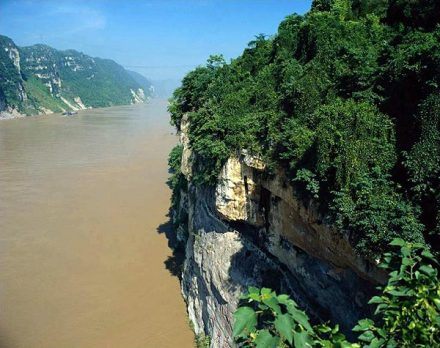

巴山蜀水

巴山蜀水,自古有雄险幽秀之称:仙女山、金佛山、长江三峡、大巴山、凤凰山、犀牛山、花萼山、光雾山、华蓥山。经过当代的开发,今天更增加了“神奇瑰丽”的特色:九寨沟山水的神奇,黄龙山水的瑰丽,熊猫世界的趣,恐龙世界的奇,是今日旅游者领略的最大感受。从线路上看,有西北线的九寨、黄龙、四姑娘山、贡嘎山,有北线的剑门蜀道,有东线的三峡风光,有南线的蜀南竹海风光和泸沽湖探秘。整个巴、蜀景观布局疏密相间,如金线穿珠,珍珠满盆,几乎每个县都有可供旅游的景点。

休闲巴蜀

休闲巴蜀

巴、蜀旅游线最大的特色是雄险幽秀的自然景观,往往包含着人杰文昌的深厚的文化内涵。如:剑门蜀道具有丰富的三国蜀汉文化和梓潼文昌文化以及女皇武则天故里的文化内涵;九寨黄龙一线、夏禹文化、古蜀岷山文化、三国蜀汉文化的内涵;泸沽湖具有“母系王国”的文化内涵;三峡一线则更是一个古代文化的宝库。这是巴蜀旅游具有经久不衰的魅力之所在。

巴蜀

宋朝四川地区地图

三国蜀汉文化

三国蜀汉文化的中心遗迹是成都武侯祠。武侯祠本是刘备墓、祭祀刘备的汉昭烈

为代表的四川省管辖地区

为代表的四川省管辖地区

庙和诸葛武乡侯祠的合祀之地,让我们深深领略到其中历史文化积淀的况味。

永陵是我国历代帝王陵墓中唯一的一座修建和突出在地面之上又已经科学发掘的陵墓,可供游人参观,这更可以引起人们对于帝王陵寝秘密的兴趣。

成都武侯祠

成都武侯祠,位于成都市武侯区,肇始于公元223年修建刘备惠陵时,它是中国唯一的一座君臣合祀祠庙和最负盛名的诸葛亮、刘备及蜀汉英雄纪念地,也是全国影响最大的三国遗迹博物馆。1961年国务院公布为首批全国重点文物保护单位,2008年评选为首批国家一级博物馆。成都武侯祠现占地15万平方米,由三国历史遗迹区(文物区)、西区(三国文化体验区)以及锦里民俗区(锦里)三部分组成,享有“三国圣地”的美誉。

三峡风光

三峡风光

三峡风光

四塞之国

四川盆地在地形上为“四塞之国”,古代交通甚为困难,故李白发出 “蜀道之难,难于上青天”的感叹。这一封闭地形对巴蜀文化作为农业文明所必然带来的封闭性肯定会有较大影响。但正是因为如此,又反过来激励起巴蜀先民向外开拓、努力改善自身环境的决心和勇气。于是,环境与文化相交融,造就了巴蜀先民封闭中有开放、开放中有封闭的历史个性。随着时代的推移,开放和兼容终于成为巴蜀文化最大的特色。

四川盆地

四川盆地

巴蜀文化同秦陇文化的沟通,最大的障碍是北方的高山——秦岭。但巴蜀先民以惊人的勇气,创造了高超的栈道技术,打破了盆地地缘的封锁,克服了狭隘的封闭性。蜀王派遣五丁力士开道,迎接秦惠文王所送金牛和五个美女的神话故事,就是上古时代开山通道进行文化交流的生动体现。栈道是巴蜀人的一大发明。司马迁认为巴蜀“四塞之国”的封闭性是靠“栈道千里,无所不通”来达到开放的,这是很精到的史家眼光。

巴蜀方言图例

逢山必须开道,遇水必须造桥,古蜀先民为了突破封闭,在发明了栈道的同时,又发表了笮桥。笮桥即绳桥,有多种类型,至今尚可见到的藏区的溜索和编网的藤桥,岷山上的竹索桥,滇西北的编网篾桥,都江堰早期的珠浦桥以及攀枝花早期的铁索桥,都是巴蜀先民向外部世界开放的智慧体现。

巴蜀方言图例

南方丝绸之路

远在四千年前,四川盆地就存在着几条从南方通向沿海,通向今缅甸、印度地区的通道。一些重要的考古发现,如三星堆出土的海贝、象牙,大溪文化的海螺和象牙,茂汶和重庆涂山出土的琉璃珠,都不是本地所产,而是来自印度洋北部地区的南海,这些都充分证明巴蜀先民与南方世界有所交通和交流。汉武帝时,张骞在大夏发现邛竹杖和蜀布的故事,说明巴蜀到印度(古身毒国)再到西亚早就存在一条通道。这条通道,现代史学家沿用“丝绸之路”称呼的惯例而称为“南方丝绸之路”。

南方丝绸之路主要有两条线路:一条为西道,即“旄牛道”。从成都出发,经临邛(邛州)、青衣(雅安)、严道(荥经)、旄牛(汉源)、阑县(越西)、邛都(西昌)、叶榆(大理)到永昌(保山),再到密支那或八莫,进入缅甸和东南亚。这条路最远可达“滇越”乘象国,可能到了印度和孟加拉地区。

另一条是东道,称为“五尺道”。从成都出发,到僰道(宜宾)、南广(高县)、朱提(昭通)、味县(曲靖)、谷昌(昆明),以后一途入越南,一途经大理与旄牛道重合。根据目前所能见到的文献资料,最早走这条线路的古蜀先民的知名人物是秦灭蜀后南迁的蜀王子安阳王。安阳王率领兵将3万人沿着这条线路进入了越南北部红河地区,建立了瓯骆国,越南历史上又称之为“蜀朝”。

文化地理区域

巴蜀是一种特定的称谓,如今已分为巴和蜀。在战国以前,巴与蜀是分称的,泾渭分明。“巴”的古义为“吞食大象的巨蟒”,中心区域为川东(含重庆)及鄂西地区,涵盖陕南、汉中、黔中和湘西等地;“蜀”的古义为“葵中之蚕”,主要地理位置涵盖四川盆地川中西部平原地区。由是观之,巴蜀的核心区域即为如今的四川省和重庆市。

形成过程

滥觞于商代,见名于春秋,主体气质成于秦汉,巴的进取与蜀的兼容由此合二为一,秦汉以后逐渐融入中原文化,摇曳而生姿,经历代而飘然不散,是一片可以遮蔽天空的星云,和而未合,惜乎未能聚拢成星体,过去不能,现在不能,未来亦难能。

文化特点

总体上,巴蜀文化绵长久远、神秘而灿烂,可坐享天成,亦可以行卒而生;可无为逍遥,更因刀剑而存。文化上兼容儒释道,以道,注川人风骨;以儒,举川人仕进;以释,去川人彷徨;进退之间,死生契阔。

武侯祠

武侯祠

武侯祠

王建墓

前后蜀时期是巴蜀历史上繁荣富庶、文化昌盛的又一高峰时代。永陵(王建墓)为我们留下了这一时代的历史见证。永陵石棺上的廿四乐伎石刻是我们了解唐代音乐的极品,从中可体味清乐与龟兹乐相结合,盛唐的霓裳羽衣舞曲在西蜀流传的情况。前蜀和后蜀各有一位花蕊夫人,究竟是谁写下了留传至今的《宫词》,肯定可以引起在旅游中探索的兴趣。永陵是中国历代帝王陵墓中唯一的一座修建和突出在地面之上又已经科学发掘的陵墓,可供游人参观,这更可以引起人们对于帝王陵寝秘密的兴趣。

位于长宁县和江安县的蜀南竹海面积有6万余亩,其中还有仙寓洞、龙吟寺等文化景观,既是大自然的奇观,也是邛笮人和僰人等蜀地先民世世代代辛勤的杰作。

岷山

岷山

岷山

2018年12月,教育部认定四川大学巴蜀文化传承基地为第一批全国普通高校中华优秀传统文化传承基地。

中华文化的瑰宝

中华文化的瑰宝

“巴蜀文化”作为学术术语提出已近50年,郭沫若、卫聚贤、顾颉刚、徐中舒、蒙文通、冯汉骥、任乃强、缪钺、张秀熟、邓子琴等国学大师对巴蜀古史传说、古代历史、民族、学术、宗教和考古等方面进行开拓性研究,取得了一批划时代的成果。在西南地区,四川大学和重庆大学等素来是巴蜀文化研究的带头人,50多年来先后出版和发表了约450余种论著,巴蜀考古也获重大成果,三星堆遗址的发现和研究,以成都“宝墩文化”命名的古城遗址发掘,三峡古人类遗址的发现,都凝聚了川大学人的心血,1999年川大师生对三峡李家坝原始人遗址的抢救性发掘,被评为该年度“十大考古发现”。博物馆4万余件以巴蜀及西南文化为主要内容的文物收藏,为研究工作提供了丰富的实物条件。

四川大学早在1991年即已成立巴蜀文化研究中心,并接受邵逸夫捐款修1000余平方的“中心”大楼。1997年开始的“211工程”,又将巴蜀文化研究列为重点建设课题。该中心与实体型研究所古籍所组合成四川大学巴蜀文化研究所,该所丰富的藏书和专职研究队伍,为全面开展巴蜀文化研究提供了现实的可能性。有中国古代史、考古学、专门史三个博士点和博士后流动站,为巴蜀文化高级人材培养提供了学术保障。

中国的茶文化有记载最早始西汉,源于邛崃山脉蒙山之上,被陆羽称为西蜀茶称圣。

道教

道教

张陵(34 —156年)是沛国丰(今江苏丰县)人,自幼熟读《老子》,年轻时曾任巴郡江州(今重庆)令,受到巴蜀“仙道”、“鬼巫”一类宗教习俗的深刻影响。后来,张陵弃官入洛,又辗转入蜀,在西蜀鹤鸣山(今大邑县境内)学道,于汉安元年( 142年)在这里创立“天师正一盟威”之道,一般都简称为天师道,这也就是后来传遍全国的道教。

从学道到创道的过程,是张陵为道教作理论准备和创教实践的过程。他造作道书24篇,完成了道教的神学思想体系;他选择叠幽拥翠的青城山作为“静思精至”、“整理鬼气”的创教传教基地;他改造巴蜀原有仙鬼巫术,建立神系、宫观组织、教区组织和斋戒仪轨,其中最主要的是创立教区组织“二十四治”。初期的24治全在四川盆地西部,以阳平治(今彭州)为中心,鹿堂治(今绵竹)和鹤鸣山治(今大邑)最为重要。天师道后来分化很多,南北朝时,南朝有南天师道,北朝有北天师道。巴蜀本土的天师道的发展衍变也不绝如缕。三国时代,张陵之孙张鲁凭天师道“雄距巴、汉垂三十年”。成汉时,李雄的国师范长生以青城山作根据地,率千余家传道,被尊为天地太师,后人在他的旧居建有长生宫。唐玄宗时,为解决山下飞赴寺僧人强占青城山道观“天师洞”的纠纷,下诏“勿令相侵,观还道家,寺依山外旧所,使道佛两所各有区分”,并刻石于碑,这就是著名的《大唐开元神武皇帝书碑》,今仍立于常道观的三皇殿中。

五代前蜀时,道教著名领袖杜光庭定居青城山白云溪清都观,即今祖师殿,主持青城山及全蜀教务,著书立说,为道教理论建设作出了巨大贡献,被誉为“扶宗立教,天下第一”。传说明代张三丰曾住成都二仙庵,张三丰为武当山道教南派,因此巴蜀地区武当派颇盛,真武宫观也很普遍,以宜宾市翠屏山的真武宫观群最为著名。清代康熙初,陈清觉自武当山来青城山传全真龙门派,后来又主持二仙庵,使道教再一次兴盛。

青羊宫原名青羊肆,是成都城内最著名的宫观。相传是老子出关见关尹之处,唐僖宗中和三年(883年)改为青羊宫.宫内收藏有木刻《道藏辑要》板片, 是研究道教的重要文物资料.宫内现存两尊铜羊(俗称青羊)以及八角亭、吕纯阳石刻等著名建筑.

四川道教石刻为数不多,整个盆地内共有28处,其中以大足石刻中的道教造像最为系统和完整。佛教是我国古代最重要的宗教,根据近年的研究和考古发现,佛教传人我国的途径是多源的。印度、中亚和西亚同我国古代的联系主要通过西域、南海,和滇缅五尺道、牦牛道三种途径。古巴蜀位于这三条途径的交汇点,因此特别体现了佛教南传与北传在这里交汇的特点。近年来巴蜀地区发现不少东汉晚期的佛教造像.绵阳何家山1号崖墓出土摇钱树上的铜铸佛像,乐山柿子湾1号崖墓和麻浩一号崖墓的石刻佛像,什邡皂角乡东汉砖石墓出土的画像砖上的佛塔与菩提树,宜宾黄塔山东汉墓出土的一尊坐于青狮上的佛像,彭山县东汉崖墓中的摇钱树陶座上的坐佛与侍者像,乐山西湖塘出土的施无畏印陶俑.忠县蜀汉墓出土三株摇钱树上铸有 14尊佛像。此外.还有流失到日本的几尊摇钱树佛像.除了佛像以外, 还有一些与佛教有关的造像,如西昌以及绵阳何家山二号墓出土摇钱树西王母额中有小圆圈,似为佛教白毫相特征。摇钱树上常见莲花、羽人与西王母相伴,这是佛教传入初期仙佛相混的特征。

这些考古材料证明,早在东汉时期,佛教已传入巴蜀。而同一时期中原地区至今还未见东汉佛像遗物和佛塔痕迹,但巴蜀地区却在摇钱树和画像石、画像砖上大量涌现,这必是佛教已有了较长时间传入过程,才有可能反映在艺术形象上。其传播途径,显然不是经过西域——中原的途径输入,而是从南方传入的。这是我们目前已知的佛教南传入中国的最早的实物证据。

众多的禅林古刹,构成巴蜀文化的一大景观。南北朝以来,巴蜀高僧大德倍出,伽蓝古刹雄视,历代皆有传承。尤其是唐代以来,在中国固有文化基础上,佛教的禅宗对巴蜀影响极大。禅宗所倡导的丛林制度也是在巴蜀地区完善和光大的,禅林在巴蜀成为了佛寺的主流。巴蜀作为禅宗的重要阵地,产生了一大批杰出人物,如唐代修禅十大家中就有马祖道一、圭峰宗密等五家是巴蜀人,在全国禅宗内力量最为雄厚。宋代时,巴蜀禅宗在全国已占绝对优势,并形成了自身的传承系统。故佛学界有“言蜀者不可不知禅,言禅者尤不可不知蜀”之说。四川的寺院丛林与四川禅宗的发展是密切相关的。巴蜀地区的著名弹林寺院有成都的昭觉寺、大慈寺、文殊院、宝光寺,梁山(今梁平)的双桂堂,遂宁的广德寺,内江的圣水寺,重庆的华岩寺等。

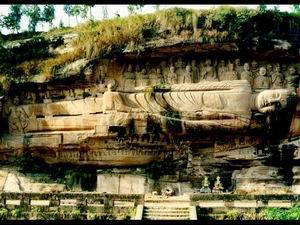

南北朝时期,佛教由南北交错传来遍及巴蜀盆地,摩岩石刻造像遍布川中。广元千佛崖有北朝造像,茂汶、西昌、成都万佛寺与龙泉山北周文王碑都有南朝和北朝的石佛像,表明佛教传播已甚为广泛。到隋唐以后,北传禅宗与南传密宗在巴蜀地区交汇,现存唐代巴蜀石刻佛像百余处所见者多为北传,而在安岳、乐至、乐山龙泓寺、夹江千佛岩、邛崃、昭觉等地则又能见到唐代密宗佛像。大足宝顶山大佛弯还有宋代赵智凤所集中雕造的迷宗柳本尊故事,是传承一行法师的"法密".这些密宗造像渊源多为南传。南传与北传佛教在唐代以后的巴蜀出现了斑烂驳杂、复杂交流的局面,使巴蜀成为我国佛教石刻造像最多的省份,其分布之广,造像之多,题材之富,技术之精,为全国所仅见。直到今天,四川盆地中广元的千佛崖和皇泽寺,巴中的南龛和水宁寺,安岳的千佛寨、玄妙观、卧佛院、华严洞、毗卢洞,大足的北山、南山、宝顶山,邛州的花置寺,大邑的药师崖,夹江的千佛崖,蒲江的飞仙阁等地的佛教石刻造像仍然保存完好,名扬远近。

在众多的石刻造像之中,巴蜀又是名副其实的大佛之乡,全川高度在 10米以上的大佛共有20座之多。

乐山凌云寺大佛通高71米,头高14.7米,足背长11米,赤足上可围坐百人。始建于唐玄宗开元元年(713年),完成于唐德宗贞元九年(803 年),前后历时90年,经过唐代高僧海通禅师、剑南节度使章仇兼琼、剑南西川节度使韦皋等累代修筑,才成了今天这样的规模。

潼南马龙山卧佛是全国第一大卧佛,独占山峰的半壁岩面,长达36 米,却只刻了佛的上半身,下半山与山体结合,隐于祥云雾霭中,可谓匠心独运。

安岳卧佛全长23米,在八庙乡卧佛沟。在经窟上刻满了佛经,共有131 平方米,约26万字,是一座罕见的唐代石刻经库。

荣县大佛是我国第二大佛,也是第一大释迦佛,通高36.67米。过去的荣县大佛是全身贴金的,在阳光下金光闪耀可达数里,可惜1943年被当时的地方官将贴金取掉,这种光彩夺目的奇观遂不复得见。

彝族火把节

彝族火把节

达州火龙

达州火龙

《世本》、《史记》和《华阳国志》等史籍 均认为蜀之先源于黄帝,是黄帝族降居若水(雅砻江)和岷江上游的昌意——高阳一系的后裔。黄帝之子昌意是同这一带的蜀 山氏联姻的。蜀的始祖蚕丛氏“始居岷山石室中”,也是在阳山上 游兴起的。汉代的蚕陵县,即今叠溪,就是蚕丛氏的根据地。根据史书的说法,蚕丛氏逐步南迁,到灌口(今 都江堰市)出现了第二个蜀祖柏灌氏。发展到鱼凫氏时代则已进人成都平原,今温江县有鱼凫城故址。取代鱼 凫氏的杜宇氏。广汉三星堆出土文物所反映出的灿烂的青铜文明,是成都平原古蜀文化伟大创造的结晶。

川剧变脸

川剧变脸

巴蜀盆地内的最流行的年节古俗是汉族的习俗,它与中原地区的民俗在内涵上基本是一致的,但也有它的不同 之处。所谓“一方之会,风俗分杂”(《周书·辛庆之传》),正是 巴蜀民俗特色的生动说明。 岁时节令有春节过年、清明上坟、灯会、花会、端午食棕子、划龙舟、中元祭祖、 中秋吃月饼等等,均与中原地区相似。但其中也有巴蜀自己的特色。例如,春节贴春联之习就起源于巴蜀。后 蜀时,孟超自吟“新年纳余庆,嘉节号长春”一联贴在宫门上,代替过去贴桃符、郁垒,这是我国春联之始。 大年初一到成都武侯祠游喜神方,烧第一柱香,称为“头香”,即以为吉利,这也是成都特有之俗。正月初七 人日游草堂是从晚唐兴起的巴蜀特有习俗,其俗源于杜甫与高适之间的人日诗话。上元二年(761 年)高适寄 诗杜甫说:“人日题诗寄草堂,遥怜故人思故乡。”“今年人日空相忆,明年人日知何处?” 为纪念杜甫,人 们便选择人日这一天游览杜甫草堂。清代四川学政何绍基为草堂撰有一联:“锦水春风公占却,草堂人日我归 来”,就是记人日游草堂的习俗。

自贡灯会

自贡灯会

成都花会源于唐代的花市,以后历代相沿。赵祥《成都古今集记》说:“成都二月花市,各地花农辟圃卖花,陈列百卉,蔚为香国。”到明清时,花农逐渐集中于青羊宫,每年二月十五日定期开市,至今犹然。

端午节龙舟之习,巴蜀与中原相同。但在唐宋时期,蜀地的划龙船是在三月三日,后来才改为五月五日。

清明上坟之俗起于西汉,巴蜀一直流行至今。过去西蜀地区在这一天要卖欢喜团,小商贩以各色炒米作团,用线贯串,叫“欢喜团”,这是巴蜀不同于中原之处。

巴蜀节令习俗最大的不同之处是俗好众人参加的游乐,“西蜀游赏之盛甲于天下”,并且其游赏习俗常常同各种艺术表演相结合,“倡优歌舞,娥瞄靡曼”,体现了蜀人重文学儒雅之风的特色。例如每年四月十九日院花夫人诞日举办“浣花大游江”,这就是自唐代以来成都独有的习俗。这一天倾城出动,锦江舟接樯衔,两岸彩棚连座,十里不断。地方官带头出游,叫做“邀头”,百姓人家则自带座具“邀床”,因此这一活动又叫“邀游”。

巴蜀地区从来就是多族共居,故而存在着各种不同的葬俗,而且至今可见。

中国境内为巴蜀所独有的船棺葬是战国至西汉时期古巴蜀人所实行的特殊葬俗,都是以实用的或仿制的独木舟为棺,在盆地内从东的重庆市到四川省西部的蒲江、川北的广元和成都市内,都有发现。在这些船棺葬中所发现的丰富遗物是研究巴蜀先民社会生活和文化观念的重要资料。 石棺葬是指竖穴土坑中用石板或石块砌成的棺状墓葬,分布于四川省西部岷江上游、青衣江、大渡河、雅等江、金沙江流域,滇西和西藏东部也有发现。其时代大约相当战国秦汉时期。其墓葬形制和随葬器物都有独特的内涵。根据文献记述加以对照,石棺葬应是以窄都夷和冉 夷为主的西南夷系各族的墓葬。

在川西南安宁河河谷盆地一带分布着一种用巨大石块修筑的墓葬,称为大石墓。其时代相当于战国到汉初,应 是邛都夷的墓葬。

在山崖或者岩层中开凿洞穴为墓室的崖墓曾经十分广泛地流行于巴蜀地区,是巴蜀文化的一个特色。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。