-

二里头文化 编辑

二里头文化是指以河南省洛阳市偃师二里头遗址一至四期所代表的一类考古学文化遗存,是介于中原龙山文化和二里岗文化的一种考古学文化。为华夏文明的重要组成部分,是各族先民所创造。该考古文化主要集中分布于豫西、豫中,北至晋中,西至陕州区、丹江上游的商州地区,南至湖北北部,东至开封、兰考一带地区。二里头文化,既包含了二里头遗址的文化,又包括了二里头遗址之外具有二里头遗址文化特征的上百处遗址所反映的文化面貌。二里头遗址和二里头文化成为公认的探索夏文化的关键性研究对象。表明当时的社会由“满天星斗”式的若干相互竞争的政治实体并存的局面,进入到“月明星稀”式的广域王权国家时期。由之前多元化的邦国文明走向一体化的王朝文明。作为东亚大陆最早的广域王权国家遗存,二里头文化堪称“最早的中国”。二里头文化的文明底蕴通过商周时代王朝间的传承扬弃,成为华夏文明的主流。二里头遗址是二里头文化的命名地,并初步被确认为夏代中晚期都城遗址。从河南省文物局了解到,该局已明确推进二里头申遗的前期工作,将尽快编制好申遗文本,争取早日列入《中国世界遗产预备名单》,进而向联合国教科文组织申报世界遗产。

中文名:二里头文化

所属年代:夏代

出土地点:河南省洛阳市偃师

代表遗址:二里头遗址

首先发现:洛达庙遗址

中心区:河南

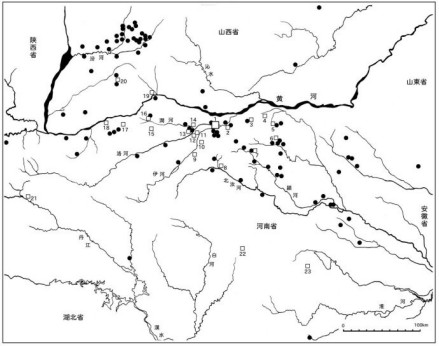

二里头文化分布

二里头文化分布

20世纪50年代末至80年代初期,为了解决与夏文化相关的诸学术课题,徐旭生首先全面梳理了文献中有关夏代的史料,认为豫西的洛阳平原及其附近和晋西南的汾水下游“两个区域应特别注意”。

二里头文化最早于1952年在河南省登封县王村遗址发现,当时出土的遗物不多,至1956年发掘洛达庙遗址的时候,人们注意到它在文化面貌上具有若干特色,一度被称为洛达庙类型。自1954至1957年,在洛阳东干沟村附近又曾几次发现这种文化的墓葬与灰坑。这个遗址的晚期堆积中发现有青铜小刀和青铜锥,器形和铸造工艺都很原始。从地层关系上可以清楚地判断出这种文化的年代晚于人们熟悉的河南龙山文化,又早于商代,这种文化的特点及其所处的时代,引起了学术界的广泛注意。1959年起在洛阳偃师二里头遗址进行科学发掘以后,发现二里头遗址更加具有典型性,故将这种类型的遗存命名为二里头文化。

1959年秋,考古工作者即开始对二里头遗址进行试掘。此后,除了“文革”期间中断了数年外,二里头遗址的发掘持续不断,取得了一系列重大的考古收获 。

很快,在洛阳偃师灰咀和二里头、郑州洛达庙、巩义稍砦、渑池鹿寺、陕县七里铺等地都发现了这类古文化遗存。随着中国社会科学院对洛阳二里头遗址的大规模科学发掘,资料越来越丰富,许多碳14测定数据集中在公元前21-前15世纪。考古界遂把这种文化定名为二里头文化,并做为夏文化的主要讨论内容。

通过多年田野考古工作与综合研究,中原地区仰韶文化→中原龙山文化→二里头文化→二里岗期商文化的发展序列得以建立。集中到了河南中西部与山西西南部的中原龙山文化的有关遗存和二里头文化上。

在豫西晋南地区进行的考古调查,也发现了一大批与夏文化探索有关的遗址。1970年代开始的对夏县东下冯、襄汾陶寺等遗址的发掘和研究,把夏文化探索的范围扩展到了晋南地区;根据二里头文化遗存在豫西和晋南地区的差异,二里头文化又被区分为以二里头遗址为代表的二里头类型和以东下冯遗址为代表的东下冯类型 。

20世纪80年代,二里头文化遗址的发现不仅遍及河南全省,而且在河北省南部、山西省南部和陕西省东部各地都有发现,已达100多处。这些遗址中既包含早期的城址、宫殿建筑、村落、墓葬群,也有一些铜器冶铸、制石制陶、制骨的手工业作坊,出土了大批陶器、石器、早期青铜器、玉器、象牙雕刻器和漆器等,具有明显的时代特征,是研究夏代经济和文化的珍贵资料。

为了迎接远道而来的客人,中国社科院在洛阳二里头工作队的二层小楼装扮一新,“华夏第一王都”的大碑,也在工作队门口竖起,等待社科院考古研究所所长刘庆柱为其揭碑。在专家眼里,这是一块分量很重的石碑。因为在二里头这个看似普通的村庄下,埋藏着中华民族的重大秘密:公元前19世纪至公元前16世纪,这里曾是中国第一个王朝的都城所在地,上演过夏的繁荣和夏商周三代王朝更替的壮阔史剧。

二里头遗址发现的绿松石龙形器

二里头遗址发现的绿松石龙形器

二里头文化的聚落包括超大型都邑(二里头遗址)、区域性中心聚落及中、小型村落,建筑则分为大中型夯土台基、地面式建筑和半地穴式房屋等,墓葬的规模、葬具和随葬品也等各有差,显现出社会的高度分化。农业经济粟作与稻作并举,已有高度发达的铸铜、制造玉石器、制陶和制骨等手工业,最令人瞩目的是已掌握了用符合范制造青铜礼器的高超技术。

二里头文化在广泛吸收各地文化因素的基础上,又向周边地区大幅度地施加文化影响,成为东亚大陆最早进入青铜时代的“核心文化”,奠定了日后“中国”世界的基础。

最早的镶嵌绿松

最早的镶嵌绿松

经历了仰韶文化、龙山文化3000年的发展到了龙山文化末期,黄河流域许多氏族部落先后进入更大规模的军事联盟时期,形成了一批在古史传说中很有影响的军事集团,产生了一些有代表性的、神化了的酋长,如黄河下游的皋陶氏、伯益氏,黄河中游的颛顼氏、帝喾氏,渭水流域的炎帝神农氏,淮河流域的太皞氏等等。这些大的军事集团经过数百年的交流与融合,大约在公元前22世纪之前,各自成为城邦制的军事酋长国。黄土高原的黄帝部落集团统辖下的六个巨大的部落联盟,成为活跃在陕西、山西、河南交界地区最强大的力量,建立了中国历史上第一个王朝夏代。

二里头文化

二里头文化

根据二里头遗址的底层于典型器物所作的排比,二里头文化被分为4期 :第一期陶器以褐陶为主,磨光黑陶占有一定比例,纹饰以篮纹为主,另有少量的方格纹、细绳纹;第二期陶器中黑陶的数量减少,以细绳纹为主,篮纹和方格纹明显减少;这两期的器形多折沿、鼓腹、小平底。第三、四期的陶器颜色普遍变为浅灰、以绳纹为主,出现粗绳纹,篮纹和方格纹几乎绝迹。在第三期遗存中,第一、二期常见的鼎、深腹盆、甑等继续沿用,但有局部的变化,同时,新出现了鬲、卷沿圜底盆、大口尊、小口高领瓮等与商代二里岗期遗物十分接近的器物。这组新器形在第四期中越来越多,并表现出融合前者的趋势。

二里头文化分期 | ||||||||

二里头文化一期 | 公元前1735年~公元前1705年 | |||||||

二里头文化二期 | 公元前1705年~公元前1635年 | |||||||

二里头文化三期 | 公元前1635年~公元前1565年 | |||||||

二里头文化四期 | 公元前1565年~公元前1530年 | |||||||

考古发现,二里头文化以偃师为大致中心,北至山西省临汾—晋城一线,向西延伸至陕西西安、丹江上游的商州地区,南至河南与湖北交界地带,往东至少到达开封、兰考一带地区。

而陶礼器,也几乎遍及这个文化分布圈。这个范围可能就是二里头王朝秩序架构的中心区,也就是直接疆域。但二里头作为最早的广域王权国家,除了直接控制的地盘,它还间接控制着大片土地。跟之前的古国、邦国相比,二里头王朝是一种复杂的国家形式,是一个国家群,是松散的联盟,二里头是盟主。

不同于后来高度集权的帝国用郡县制把自己的势力渗透到最底层,二里头王朝是靠着一种代表当时先进文化发展方向的礼乐制度来征服世界的。“这套制度,在当时就是最高大上的,引起其他族群的模仿,二里头文明随之往外扩散。这是二里头大国的文化软实力,也是它能成为‘最早的中国’的动因所在”。而这个软实力覆盖的面积远比直接疆域更大,乃至构成了现今中国的雏形。

由于夏文化是许多地区不同氏族交融的产物,在这广阔的地域内,各地的二里头文化不尽相同,大致可分为豫西地区的二里头类型、晋南地区的东下冯类型、豫北冀南地区的下七垣类型、豫东地区的下王岗类型。这些不同类型,是不同渊源的龙山文化时期氏族部落文化传统承袭发展的结果。

在夏文化的中心地带分布的是二里头文化的二里头类型和东下冯类型,为夏王朝所直接统治,其它类型则可能是与夏后氏联密切或有姻亲关系的方国。

据考古研究,早在夏代,二里头文化已影响长江以南乃至长三角地区,二里头文化南传的路线有两条。西线从南阳盆地过随枣走廊进入长江中游的江汉平原地区,再分东、西两路,西路从江汉平原西部溯江而上经三峡向西到达川西成都平原,或南过长江进入湘西的澧水和沅水流域; 东路从江汉平原东部地区顺江东下至九江再转入赣江流域和鄱阳湖地区,或南渡长江沿幕阜山西麓、洞庭湖东岸进入湘江流域。东线从淮河上游的豫南过淮河进入安徽江淮地区。二里头文化从西线大规模南传始自二里头三期,也不排除始自二里头二期的可能。至迟到二里头四期,二里头文化已经占据了江汉平原地区。而太湖流域马桥文化出土二里头因素遗物遗存的年代也被断代为二里头二期。

从考古学层面上说,二里头文化南传,终结了南方地区自新石器时代以来的本地文化的发展轨迹和模式,开启了宏观上伴随中原地区文化变迁节奏而发展的新阶段。同时,二里头文化南传给业已衰落的南方地区文化强烈的外部刺激,促使南方各地域文化以新的面貌复兴。

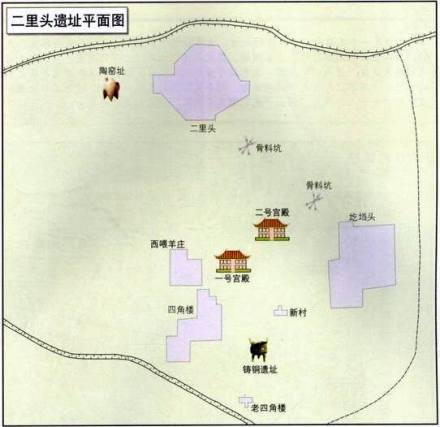

二里头文化遗址

二里头文化遗址

1959年夏,中国科学院考古研究所徐旭生率队在传说中夏人活动的中心地区豫西开始了对“夏墟”的考古调查。洛阳偃师二里头被纳入学者的视线。这是首次明确以探索夏文化为学术目标所进行的田野考古工作。

此后,中国三代考古工作者对洛阳二里头遗址进行了持续不断的发掘,发现了大型宫殿基址、大型青铜冶铸作坊、制陶、制骨遗址,与宗教祭祀有关的建筑以及400余座墓葬,出土了成组的青铜礼器和玉器,证明了它是一处早于洛阳商城的具有都城规模的遗址,二里头遗址和二里头文化成为公认的探索夏文化和夏商王朝分界的关键性遗址。由于它所处的年代正是中国历史上的夏商时期,所以从发现,围绕它的争论一直没有停止,其中最大的悬念是:它是夏都还是商都西亳。“夏商周断代工程”结束后,二里头文化的主体为夏人遗存的观点逐渐为大多数学者所接受,学术界也都倾向于认为二里头是夏王朝中晚期的都城之所在。

20年前提出“二里头一到四期都是夏文化”的观点时,著名考古学家、北京大学教授邹衡孤军奋战,如今,此一“异说”逐渐被大多数学者所接受。年届80的邹衡先生说,“夏的存在与否,在国际学术上是一个非常严肃的问题。二里头遗址用事实证明了夏朝的真实存在。”

二里头遗址体现了夏朝已出现等级制度,等级分化。

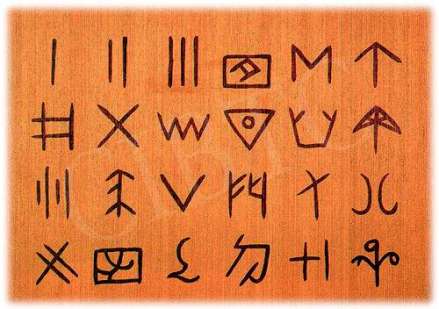

二里头遗址出土陶器上刻划符号表

二里头遗址出土陶器上刻划符号表

几年来,二里头考古工作取得了令人称赞的成绩:廓清了遗址的实有范围,找到了遗址中部的井字形街道、勾勒出城市布局的基本骨架,还发现了宫城城垣,证实了宫城的存在。此外还揭露出部分二三四期宫殿建筑基址,发现一些有关遗址布局的新线索,获得一些包括大型绿松石镶嵌龙在内的珍贵文物。

社科院考古所所长刘庆柱称,新发现证明这是一处经过缜密规划、布局的大型都邑,二里头都邑规划性的判明,对于探索中国文明的渊源具有重大的标尺性意义,为人们研究二里头遗址和二里头文化、夏商文化以及中国早期城市与宫室制度、中国早期文明与国家的形成等课题,提供了广阔的空间。

说起二里头,许宏喜欢用5个“中国之最”来形容:这是迄今可确认的中国最早的王朝都城遗址,发现有迄今所知中国最早的大型宫殿建筑群、最早的宫城、最早的青铜礼器群及铸铜作坊,还发现了最早的车辙痕迹,将中国发明双轮车辆的年代前推了300多年。

二里头遗址放到其出现前后大的历史背景中去考察,就不难理解为什么它的每一项发现都牵动人心,并有理由相信,在这片神秘的土地上,还将会有更多的中国之最出土,殷墟的发现曾震惊了世界,二里头将像20世纪的殷墟一样,使21世纪的中国古代文明研究走向新的辉煌。

约公元前3000年至前1500年这一千多年间,中国历史上发生了急剧动荡的社会大变革。这一变革可以用文明化、国家化或社会复杂化来概括,作为中华文明最早阶段的夏商周三代王朝文明,即诞生肇始于这一时期。这一时期一个大的分水岭是公元前2000年前后。此时,数百年异彩纷呈的中原周边地区的各支考古学文化先后走向衰落;中国历史上首次出现了覆盖广大地域的核心文化,即以河南偃师二里头遗址为典型代表的二里头文化,在极短的时间内吸收了各地的文明因素,以中原文化为依托而迅速崛起。二里头文化与后来的商周文明一道,构成华夏文明形成与发展的主流,确立了以礼乐文化为根本的华夏文明的基本特质。

二里头绿松石龙

二里头绿松石龙

这件距今至少3700年,出土于二里头遗址的大型绿松石龙形器,被学者正式命名为“中国龙”,认为它的出土,为汉族乃至中华民族的龙图腾找到了最直接、最正统的根源。

绿松石龙形体长大,总长70.2厘米,由2000余片各种形状的绿松石片组合而成,每片绿松石的大小仅有0.2至0.9厘米,厚度仅0.1厘米左右。其用工之巨、制作之精、体量之大,在中国早期龙形文物中都是十分罕见的。

将之命名为“中国龙”的考古所夏商周研究室主任杜金鹏阐释了其中的原因:“中国”一词最早出现在西周初期一件名为“何尊”的青铜器上,其铭文将包括偃师在内的洛阳平原称为“中国”,意为“天下之中”。“从历史地理学的角度看,二里头遗址地处最早被称作‘中国’的地方,所谓‘天下之中’的洛阳平原,又是我国年代最早的‘中国’即第一个王朝都城所在地,那么,二里头遗址所见的龙,自然就是天经地义的‘中国龙’”,杜金鹏说。

以往的考古发现中,有许多比二里头还早的龙的形象,比如,1994年,辽宁查海遗址曾发掘发现的一条距今8000年的兴隆洼文化石块堆塑龙。这条龙用大小均等的红褐色砾岩摆塑,全长19.7米,龙头部最宽处约2米,呈昂首张口、弯身弓背状。1987年,濮阳市文物工作队在一座形式奇特的墓葬内,在一人体骨架的东西两侧发现以蚌壳摆塑了龙虎图案。龙虎头北尾南,与人骨架的头脚方向相错。其中蚌壳龙位于人骨架的东侧,长1.78米。龙昂首、曲颈、弓身、前爪扒、后爪蹬,状似腾飞。它们与二里头遗址的龙一样,都是由石块、蚌壳等堆塑而成,有一定的继承关系 ,但作为文明时代的龙形,则以二里头最早,所以杜金鹏说,“从文化传统的亲缘关系上看,只有中原地区发现的龙,从夏、商、周到秦汉一脉相承,从这个意义上讲,发现于二里头的龙形器是中华民族龙图腾最直接、最正统的源头。” 至于距今7000多年的辽河流域的红山文化猪龙等,但它们跟秦汉以来的文化没有直接的联系。

杜金鹏说,偃师二里头被学术界推定为夏代都城遗址,而夏王朝被学者认为是中国第一个王朝,二里头遗址出土的龙文物,应该视为华夏族共有的最早的龙图腾。

据龙的发现者许宏博士介绍,它是在二里头宫殿区一座高等级贵族墓葬中被发现的。当时,它被放置于墓主人骨架之上,由肩部至髋骨处。这引起了专家学者对绿松龙的用途及墓主人身份进行种种猜测。杜金鹏推测,它是一个在红漆木板上粘嵌绿松石而成的“龙牌”,色彩艳丽,对比强烈,富有冲击效果,是在宗庙祭祀典礼中使用的仪仗类器具。

除了绿松石龙,二里头遗址还发现有其他与龙有关的文物,如陶器、铜牌饰上的龙图像,有的似蛇,有的脱离了原始形态的蛇形象,有爪有鳍。据当前所知,在全国现有250处二里头文化遗址中,集中出土龙文物的只有作为都城的偃师二里头遗址,且都是出土在宫殿区或其附近重要地点如铸铜遗址或祭祀区。专家认为,这表明二里头时期,龙文物的地位是显赫尊贵的,是与夏王和其他贵族密切相关的,龙已经成为一种身份、地位的象征,代表了王权,这种观念代代相传。

长期以来,温县及临近地区发现的二里头文化遗址数量很少,受制于材料匮乏,夏商时期文化演进与交流的研究进展缓慢。专家认为,该遗址对于研究夏王朝对焦济平原的经营以及夏商族群关系意义重大。考古队领队、河南省文物考古研究院副研究员武志江说,林村遗址所在的沁河中下游是二里头文化和先商文化的分界,在二里头文化三期时,夏王朝势力开始深入到焦济平原。林村遗址恰好处于夏王朝与豫北先商部族交流的重要地带。遗址内发现有先商文化的卷沿鬲、陶豆等器物,说明当时二里头文化与先商族群之间存在较为密切的联系 。

二里头文化所反映的民居遗址有半地穴居址、地面建筑和窑洞式居址几种类型,平面形状也有圆形、方形圆角和长方形等几种,一般居室的直径在3米左右,较大的长方形居址长约10米,宽约5米,中间有隔墙分开,地基和隔墙都经夯筑。居民的经济生活大体以农业为主,农具主要是石器、蚌器和骨器,有铲、镰、斧、锛、凿等种类。饲养的家畜有猪、狗、鸡、牛、羊等。

二里头遗址是一处夏代中晚期的都城遗址,总面积约3平方公里,遗存可划分为四个时期。遗址内发现有宫殿、居民区、制陶作坊、铸铜作坊、窖穴、墓葬等遗迹。出土有大量石器、陶器、玉器、铜器、骨角器及蚌器等遗物,其中的青铜爵是所知中国最早的青铜容器。

二里头遗址是二里头文化的命名地,并初步被确认为夏代中晚期都城遗址 。

作为都城的二里头,它的内涵布局及其演变过程、它的文化面貌及其背后人们共同的社会生活与组织结构、它的族属国别以及人地关系等诸多课题,还只是粗线条的把握。就其族属和国别而言,当前的研究尚未超出推论的范畴,二里头文化与夏文化问题的最终解明,仍有待于带有较多历史信息的内证性遗存比如文字的发现。

二里头遗址已持续发掘60年,取得的成果举世瞩目,尤其是近20年可谓硕果累累。作为夏朝晚期都城的遗址,它的布局规划是研究的重要内容。

中国社会科学院考古研究所副研究员、考古领队赵海涛介绍,考古发现表明,二里头的中心呈现“九宫格”式的布局,祭祀区、手工作坊区等分布在中心宫殿区的周围;而考古人员新近发现了多条道路和墙垣,将二里头都城分为多个方正、规整的网格区域,之前发现的不同等级的建筑和墓葬都分别位于不同的区域内。这些发现表明,二里头都城极可能已出现了分区而居、区外设墙、居葬合一的布局。

专家点评:王巍(中国社会科学院考古研究所研究员)

各种迹象表明,夏都有严整的规划。不仅是宫城居中,而且周围还有用围墙围绕起来的区域。而这些区域中既有遗址又有墓葬,所以我认为很可能是“聚族而居、聚族而葬”的社会单位。商代有族邑,就是有亲缘关系的人住在一起、葬在一处。二里头的网格化布局,有可能是汉以后的里坊制度的先河。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。