-

郑国渠 编辑

郑国渠,于公元前246年(秦王政元年)由韩国水工郑国在秦国主持穿凿兴建,约十年后完工。郑国渠是古代劳动人民修建的一项伟大工程,属于最早在关中建设的大型水利工程,位于今天的陕西省泾阳县西北25公里的泾河北岸。它西引泾水东注洛水,长达 300 余里。2016年11月8日,在泰国清迈召开的第二届世界灌溉论坛暨67届国际执行理事会传来喜讯,郑国渠申遗成功,成为陕西省第一处世界灌溉工程遗产。

中文名:郑国渠

外文名:Zhengguo Canal

地区:陕西关中地区

年代:战国后期

荣誉:世界灌溉工程遗产

郑国渠工程范围

郑国渠工程范围

郑国渠首位于“瓠口”(今王桥镇上然村西北)。渠线沿王桥、桥底镇东进,过寨子沟后东北折,经扫宋乡公里、椿树吕村一线,于蒋路乡水磨村附近横绝冶峪河,至甘泽堡后东折,于龙泉乡铁李村入三原境。本县境内长约30公里。其渠首工程设施无考,灌溉方式为引洪淤灌(大水漫灌)。

官方管理组织

汉建平四年(前3),朝廷任命光禄大夫息夫躬“持节领护三辅都水”,其职责是巡视督察性质,不参与具体管理,渠道的管护营运由地方官吏兼理。唐时京兆少尹负责管渠。宋时始设专门管渠机构,由三白渠使负责管渠。元设屯田府,渠官为渠司。明设水利司,渠官为水利签事。清仍设水利司,改水利签事为水利通判,常驻今王桥镇木梳湾附近衙背后村。民国初年,设龙洞渠管理局,已脱离官方领导,由地方乡绅经营。

民间管理组织

民间渠系管理由来已久,古代文献中多提及“斗长”(又称斗史、斗吏、斗门子)。唐时,对民间管水组织尤其斗长的要求较严格。《大唐六典》记:“每渠及斗门各置长一人,以庶人五十以上并勋官(只有官衔荣誉而无实职的官员)及停官(一种候补官或停止职务的官员)资有干用者为之,及灌溉时,乃专其水之多少均其灌溉焉。”

明时出现“水手”,即固定的巡渠渠工,帮助斗长维护用水秩序,巡查管理渠道。清则出现“值月利夫”,即轮流值月服务的利夫(古代以土地面积享有灌溉权的农户户主),协助斗长工作,是一种义务工。明清时期还有“水老”之设,水老较斗长的地位高一级,仍然来自民间,主要协调上下几个斗门的关系,人选要求更有声望的人。唐至清,泾渠民间管理以中小地主和乡绅为主体。民国水老(段长)和斗夫(斗长),亦大体由农村中产以上的人担任。

郑国渠

郑国渠

战国时,我国历史朝着建立统一国家的方向发展,一些强大的诸侯国,都想以自己为中心,统一全国。兼并战争十分剧烈。关中是秦国的基地,它为了增强自己的经济力量,以便在兼并战争中立于不败之地,很需要发展关中的农田水利,以提高秦国的粮食产量。

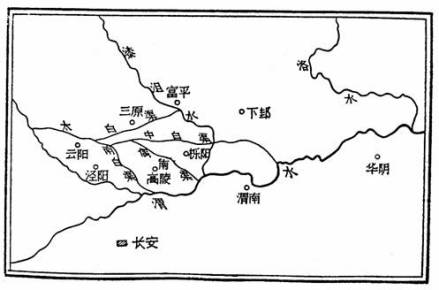

郑国渠示意图

郑国渠示意图

这一年是秦王政元年。本来就想发展水利的秦国,很快地采纳这一诱人的建议。并立即征集大量的人力和物力,任命郑国主持,兴建这一工程。在施工过程中,韩国“疲秦”的阴谋败露,秦王大怒,要杀郑国。郑国说:“始臣为间,然渠成亦秦之利也。臣为韩延数岁之命,而为秦建万世之功。”《汉书·沟洫志》秦王政是位很有远见卓识的政治家,认为郑国说得很有道理,同时,秦国的水工技术还比较落后,在技术上也需要郑国,所以一如既往,仍然加以重用。经过十多年的努力,全渠完工,人称郑国渠。

郑国渠是以泾水为水源,灌溉渭水北面农田的水利工程。《史记·河渠书》、《汉书·沟洫志》都说,它的渠首工程,东起中山,西到瓠口。中山、瓠口后来分别称为仲山、谷口,都在泾县西北,隔着泾水,东西向望。它是一座有坝引水工程,1985年到1986年,考古工作者秦建明等,对郑国渠渠首工程进行实地调查,经勘测和钻探,发现了当年拦截泾水的大坝残余。它东起距泾水东岸1800米名叫尖嘴的高坡,西迄泾水西岸100多米王里湾村南边的山头,全长2300多米。其中河床上的350米,早被洪水冲毁,已经无迹可寻,而其他残存部分,历历可见。经测定,这些残部,底宽尚有100多米,顶宽1 - 20米不等,残高六米。可以想见,当年这一工程是非常宏伟的。

新中国成立以来,按照边运用、边改善、边发展的原则,对新老渠系进行了3次规模较大的改善调整与挖潜扩灌。1949年-1966年为第一阶段,1966年-1983年为第二阶段,80年代后至1995年为第三阶段。

为继续解决灌区工程老化失修、效益衰减问题,1989年泾惠渠被列入关中三大灌区改造之一,开展了以更新改造、完善配套和方田建设为主要内容的灌区建设,共安排8项工程和方田38.7万亩。主要项目有:渠首加坝加闸和除险加固、总干渠险工段整治与石渠坡脚砌护,南干渠改善,干、支、斗渠衬砌与翻修,重点建筑物加固改造,排水干沟整修以及通讯线路更新改造等,完成工程投资1571万元,建成渠、井、电、路、树相配套的方田面积41.8万亩,至1993年完成项目任务,1995年8月通过竣工验收。1995年,渠首引水能力为50立方米每秒。全灌区共有干渠5条,长80.42公里,已衬砌67公里,支渠20条,长297.49公里,已衬砌78公里;斗渠527条,长1206公里,已衬砌630公里;配套机井1.4万眼;抽水站22处,装机1824千瓦;设施、有效灌溉面积分别为134.04万亩(其中抽水灌溉面积37.2万亩)和125.99万亩。

郑国渠位置示意图

郑国渠位置示意图

郑国渠工程,西起仲山西麓谷口(今陕西泾阳西北王桥乡船头村西北),郑国在谷作石堰坝,抬高水位,拦截泾水入渠。利用西北微高,东南略低的地形,渠的主干线沿北山南麓自西向东伸展,流经今泾阳、三原、富平、蒲城等县,最后在蒲城县晋城村南注入洛河。干渠总长近300华里。沿途拦腰截断沿山河流,将冶水、清水、浊水、石川水等收入渠中,以加大水量。在关中平原北部,泾、洛、渭之间构成密如蛛网的灌溉系统,使高旱缺雨的关中平原得到灌溉。

郑国渠修成后,大大改变了关中的农业生产面貌, “用注填淤之水,溉泽卤之地”,就是用含泥沙量较大的泾水进行灌溉,增加土质肥力,农业迅速发达起来,使得雨量稀少、土地贫瘠的关中,变得富庶甲天下 (《史记·河渠书》)。

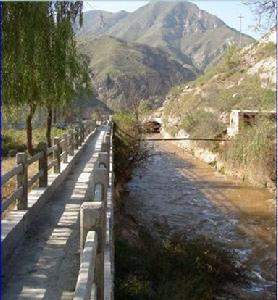

郑国渠遗址

郑国渠遗址

申报工作领导小组将按照“申遗”总目标,细化方案,按任务和时间节点落实责任,通过考古挖掘及研究、实施本体保护等措施,形成丰富、完整的证据链,力争用一到两年时间,取得郑国渠世界灌溉工程遗产申遗成功,为郑国渠水利遗产的保护利用、陕西水文化建设、陕西水利事业发展做出积极贡献。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。