-

牌坊 编辑

牌坊是中华特色建筑文化之一。牌坊是封建礼教的产物,是宣扬封建道德观的载体。是封建社会为表彰功勋、科第、德政以及忠孝节义所立的建筑物。也有一些宫观寺庙以牌坊作为山门的,还有的是用来标明地名的。又名牌楼,为门洞式纪念性建筑物,宣扬封建礼教,标榜功德。牌坊也是祠堂的附属建筑物,昭示家族先人的高尚美德和丰功伟绩,兼有祭祖的功能。牌坊,也称“绰楔”或者“绅楔”,是中国传统纪念性建筑物之一。

中文名:牌坊

外文名: decorated archway

中文名2:牌楼

拼音:pái fāng

意大利语:portale d'accesso

金马坊

金马坊

增加图库

牌坊

老北京的牌楼比别的城市多。明代分为四城三十六坊,清代分五城,但坊没变,这也是北京牌楼多的一个原因。北京有东单、西单、东四、西四几处热闹的商业区,都因有过一座或四座牌楼而得名。后来人们慢慢地把牌楼二字省略,50年代初这些牌楼又被认为有碍交通而被拆。但是“老北京”仍很难把它们从记忆中抹去,因为这些牌楼与附近街道建筑群构成的场所,不仅仅是交易之处,而且是露天客厅,富有人情味。澳门“大三巴牌坊”是澳门的象征,也是澳门的标志性建筑之一。历史上苏州街巷中也多立牌坊,可惜解放后大量拆除移建。昆明金碧路上的金马坊与碧鸡坊,据说设计神秘,六十 年出现一次双影交错的现象,几乎成了老昆明的象征和镇城之宝,视为昆明的“凯旋门”,可还是在六十年代被毁。在皖南徽州地区,牌坊是与民居、祠堂并列的闻名遐迩的建筑,被誉为古建“三绝”,几乎成了徽州的标志。古徽州享有“礼仪之邦”美誉,原有牌坊一千多个,现尚存有百余个,形态各异,被誉为“牌坊之乡”。树牌坊是旌表德行,承沐后恩,流芳百世之举,是古人一生的最高追求。现代城市建设中牌坊则多被用为有传统特色的标志物,建于风景区或街区等入口位置其中粗制滥造、比例失调者众多,但也不乏精美壮观的成功之作。

牌坊

牌坊

其实牌坊与牌楼是有显著区别的,牌坊没有“楼”的构造,即没有斗拱和屋顶,而牌楼有屋顶,它有更大的烘托气氛。但是由于它们都是我国古代用于表彰、纪念、装饰、标识和导向的一种建筑物,而且又多建于宫苑、寺观、陵墓、祠堂、衙署和街道路口等地方,再加上长期以来老百姓对“坊”、“楼”的概念不清,所以到最后两者成为一个互通的称谓了。

牌坊

牌坊

牌坊

牌坊

按照结构划分

北京的牌楼从结构上分可分为六类:

第一类是木牌楼,这类牌楼数最多。其地下部分用柏木桩,称地丁。基础以上各根柱子的下部用“夹杆石”包住,外面再束以铁箍。街巷的木牌楼顶部出檐甚短,做成悬山或庑殿式。每根柱端耸出脊外,柱顶覆以云罐(也叫毗卢帽)以防风雨侵蚀虫蛀。楼顶所用之瓦,街巷诸坊多用黑色布瓦。

第二类是琉璃牌楼。这类牌楼多用于佛寺建筑群内,在北京仅有三间四柱七楼的一种。其结构是,在石基础上筑砌6到8尺的砖壁,壁内安喇叭柱,万年枋为骨架。砖壁上辟圆券门三个,壁下为青、白石须弥座,座上雕刻着各种风格的艺术图案。壁上的柱、枋、雀替、花板、楷柱、龙凤板、明楼、次楼、夹楼、边楼等均与木坊相似。所不同的是,这种坊用黄、绿琉璃砖嵌砌壁面,威严壮观。

第三类是石牌楼。这类牌楼以景园、街道、陵墓前为多。从结构上看繁简不一,有的极简单,只有一间二柱,无明楼;复杂的有五间六柱十一楼者。由于本身的结构特点,有的虽为三间四柱式,却只有花板而无明楼。石坊的明楼比较复杂,浮雕镂刻亦极有特色。如果石质坚细,不仅浮雕生动,而且其精细的图案历经数百年也不泯没。

第四类是水泥牌楼。这是近代建筑艺术的产物,新建的数目不多,大多数是用于古牌楼的搬迁和加固工程。

第五类是彩牌楼,这是一种临时性的装饰物,多用于大令、庙市、集市的入口处,令期一过即拆除,一般用杉杆、竹竿、木板搭成,顶部安装五彩电灯泡,色彩缤纷。

中国第一座铜牌坊

中国第一座铜牌坊

按照建造意图划分

四世宫保

四世宫保

按张玉舰《中国牌坊的故事》一书,更具体地划分为六类:一是庙宇坊,如曲阜孔庙牌坊;二是功德牌坊,上述“四世宫保”牌坊、山东青州衡王府石坊等就属于此类;三是百岁坊(也称百寿坊),和其它类型比较起来,这类数量要少得多,如山东青州市韩楼百寿坊、安徽泾县九峰村百岁牌坊;四是节孝坊;五是标志坊;六是陵墓坊,绍兴市大禹陵牌坊和南通市唐骆宾王墓道坊。

顺峰山牌坊

顺德顺峰山公园入口牌坊,建于2002年,为三跨式巨型中式牌坊,整座牌坊宽88米,总高度38米,基座厚3米,主跨35米,整座楼牌重1.4万吨,为亚洲最大牌坊。

牌坊正反两面拱门之间有16条用大理石雕琢而成的龙柱,单条重量就达25吨,全部在门楼顶上用螺丝栓紧倒挂,营造出凌空而下巧夺天工的气势。其规模之大,造型之雄伟,图案之华丽,石艺之精湛均为国内外所罕见,因此享有中华第一牌坊的美誉。

顺峰山公园牌坊以钢筋混凝土框架为骨架,外表挂花岗石,主要为“黑青麻石”、“富贵红”两种岩石,挂石总重量达3000吨。由于牌坊巨大,与国内三五层瓦面的牌坊不同,顺峰山公园牌坊的瓦面多达11层,高低错落,蔚为壮观,瓦面之多在国内也十分罕见。瓦面普遍采用皇家离宫别院常用的凹黄凸绿色半边琉璃龙华脊。瓦面之间的挑用镂空的石头搭建,既能装饰又能平衡上下瓦面。

牌坊正面中间的拱洞上书“顺峰山公园”五个大字,北面则写着“顺峰揽胜”四个字。字幅两旁贴有

牌坊

牌坊

尤其值得一提的是,牌坊四个基座上除了支撑牌楼的四根水泥柱外,正反两边各有两根直径达1.1米,长12米,每条重25吨的龙柱。据介绍,这16条龙柱均是将原有的石头打成空心,里面放置钢管,石才表面则刻绘出三条舞动的龙,所有的龙柱都是倒挂着用螺丝栓紧,拱门两侧在离地面5米的高度各悬挂两条,因其巧夺天工,格外引人注目。

许国石坊

许国石坊

许国石坊

许国石坊是仿木构造建筑,有脊、吻、斗拱。由前后两座三间四柱三楼和左右两座单间双柱三楼式的石坊组成。石料全部采用青色茶园石,石料质地坚硬,粗壮厚度,有的一块就重达四五吨,石坊雕饰艺术更是巧夺天工。每一方石柱、每一道梁坊、每一块匾额,每一处斗拱和雀替,都饰以精美的雕刻。12只狮子,前后各四,左右各二,雄踞于石础之上,形态各异,栩栩如生。这些富有“个性化”的雕饰设计,巧妙地表达牌坊主人许国的思想意识和社会成就。

这牌坊东南西北四个方向的内外侧都有精美的图饰,南面雕的是“巨龙腾飞”,象征皇帝南面而王,表示许国对朝廷的忠诚;内侧雕“英(鹰)姿(雉)焕(獾)发”,颂扬皇上年轻有为;东面雕“鱼跃龙门”表示许国是科班出身;内侧雕“三报(豹)喜(喜鹊)”,喻许国在万历年间的三次升迁。两面雕“威凤祥麟”,“凤”和“麟”乃文风鼎盛,德政昌隆的太平盛世才会有的,这幅图称颂了当时的社会;内侧雕“龙庭舞鹰”,“舞鹰”谐音“武英”,暗示许国身居武英殿大学士的地位。北面为“瑞鹤翔云”,寓意天下太平,又象征许国的品格高尚脱俗;内侧为“鹿鸣图”借《诗经·鹿鸣》篇意,表示许国身为礼部尚书,常会嘉宾学子,鼓瑟吹笙,生活儒雅。

石坊上的题字都出字明代大书画家董其昌之手,坊上“先学后臣”按现在的话来讲,就是读书做官,它告诉人们许国是科班出身,是凭借才智而成为国家重臣的。“上台元老”中“上台”(即上台、中台、下台之一),“三台”本来是星象的名称,而古人常用以象征“三公”(太师、太傅、太保);“三孤”(少师、少傅、少保);“元老”指许国历任三朝,是朝迁的重臣。

歙县“以才入仕”称甲江南,历代英杰辈出,名儒显臣层出不穷。许国石坊,又名大学士坊,建于明万历年间,为旌表明少保兼木子太保、礼部尚书、武英殿大学士许国而建。石坊上遍布雕饰,工致细腻,古朴豪放,为徽州石雕工艺中的杰作。许国石坊四坊架连,八脚并立,俗称“八脚牌坊”,它以中华独一无二的雄姿成为举世瞩目的“国宝”,被誉为“东方的凯旋门”。

贞白里坊

贞白里坊

贞白里坊

棠樾牌坊群

棠樾牌坊群

棠樾牌坊群

1996年11月,棠樾牌坊群被国务院公布为国宝级全国重点文物保护单位。

第一座麻石牌坊:始建于明代嘉靖年间,距今已有450余年。牌坊四柱落墩,古朴雄伟,在挑檐下的“龙凤板”上,“圣旨”两字镶在其中,横梁正反各有浮雕雄狮一对,英武异常。据介绍,被皇帝表彰的鲍灿,一生并未做过官,因教育子孙有方,其孙又在捍卫明室江山的战斗中,屡建奇功,被皇帝“荣封三代”,特为其祖立坊。

第二座牌坊:始建于明代永乐年间的“慈孝里”牌坊,乃皇帝亲批“御制”,其政治待遇之高,可见一斑。牌坊上铭刻的“慈孝诗”记载了一个感人的故事。

鲍家一子见父将被人杀害,便求代死。而父为了鲍氏家族不断香火,要求处死自己,不殃子孙。鲍家父子上慈下孝之举感天动地,也感动了那些强盗。乾隆皇帝下江南时听到这个故事后,欣然写下“慈孝天下无双里,锦绣江南第一乡”,并拨银将“慈孝里”牌坊重新修缮。并增其旧制,刻御题对联于其上。一座牌坊两朝皇帝加封,这在我国历史上也不多见。

第三、四、五座牌坊:分别是“立节完孤”牌坊、“乐善好施”牌坊、“节劲三冬”牌坊等,一座一座都有不少感人肺腑的故事。值得一提的是“节劲三冬”坊是为一位继母所建。据说这位继母在夫亡之后,历尽妇道,把前妻之子重于亲生,年老之后倾其家产,为亡夫维修祖坟。这一举动感动了当地官员,打破“孔孟之道”继妻不准立坊的常规,破例为她建造了一座规模与其他相等的牌坊。尽管得此厚爱,在牌坊额上“节劲三冬”的节字上,还是留下了伏笔。把节字的草头与下面的 “卩”错位雕刻其上,以示继室与原配在地位上是永远不能平等的。

歙县棠樾青石牌坊群,既不用钉,又不用铆,石与石之间巧妙结合,可历千百年不倒不败,一座一座直冲云霄,一座座精心设计和施工,一座又一座经官批御审,历代统治者用这一特殊方式来表彰那些在社会中有“贡献”的人,这足以证明历代都极为重视“精神文明”的建设。这些不仅给后人留下精神财富,也留下了文化艺术和建筑技术等许多方面的财富。

棠樾牌坊群(第1到第7牌坊):鲍灿孝行坊――慈孝里坊――鲍文龄妻汪氏节孝坊――骢步亭――乐善好施坊――鲍文渊继妻吴氏节孝坊――鲍逢昌孝子坊――鲍象贤尚书坊。

奕世尚书坊

奕世尚书坊

奕世尚书坊

随着城市建设的繁荣,人们对坊门的建造开始讲究起来,改由两根高过门顶的高大华表柱中间连一至两根横梁及门扇组组合而成。后来,一些坊门由只剩下了华表柱和作为额枋的横梁,因其华表柱远远高出额枋,呈冲天状,后来便逐渐发展成冲天牌坊,成为牌坊最主要的形制。宋代中叶以后,封闭式的里坊制逐渐被开放式的街巷制所取代,原先坊与坊之间的隔墙纷纷被拆除,而坊门因具有地名标志的作用被保留了下来,成为无墙体相连的跨街独立、自成一体的建筑。

随着以程朱理学为代表的封建意识的普及和深入,明清时期,牌坊的发展达到了鼎盛,出现了大量多柱、多间、多楼牌坊。不过,这时的牌坊已经成了统治阶级麻痹人民思想、维护统治的一种形式。

牌坊不仅建筑结构自成一格,别具风采,而且集雕刻、绘画、匾联文辞和书法等多种艺术于一身,熔古人的社会生活理念、封建礼教、封建传统道德观念、古代的民风民俗于一炉,具有瑰丽的艺术魅力、很高的审美价值和丰富而深刻的历史文化内涵。每一座石牌坊都是一件石雕工艺品。中国传统的石雕技法圆雕、透雕、高浮雕、浅浮雕、平浮雕、阴线刻等,在石牌坊的雕刻中都广为应用。

由于各地区民俗风情、经济发达程度、气候情况、建筑材料等条件不同,以及受中国传统文化影响大小的不同,牌坊在全国各地的分布很不均衡,多有差异。据厦门市郑成功纪念馆馆长介绍,牌坊一般分为石制和木制两种,南方主要以石制为主。在闽南地区的牌坊,多是四柱三开间的门楼式牌坊,多是竖立在要道(如驿道)上。

刘氏节孝坊

刘氏节孝坊原址位于自流井区舒坪镇金鱼村四组(现为自流井综合物流中心园区),是自流井为数不多的牌坊之一,是研究明清川南地区牌坊建筑的实物见证。

大观桥牌坊

四川省荣县东佳镇北面与保华镇跨越溪河相邻。在东佳镇一侧一个地名叫老筒车的河畔,矗立着一座坐东向西的功德牌坊,它就是大观桥牌坊。

丹桂宋氏贞洁牌坊

丹桂宋氏贞洁牌坊占地面积约18平方米。牌坊为石结构,五楼四柱三门,通高约8米,通宽6.8米。明间宽2.4米,两侧次间各宽1.04米。

凉高山牌坊群

凉高山牌坊群是指凉高山的张氏节孝坊和王氏节孝坊,大山铺镇的颜氏节孝坊和回龙桥碑铭坊,凤凰乡的谢氏节孝坊和何氏节孝坊、大安街道的阮家大坟四脚坊7座牌坊。

2007年6月以凉高山牌坊群成功申报为省级文物保护单位。整个牌坊群以节孝坊为主,大多建于光绪年间,历史最长的是建于乾隆年间的何氏节孝坊。

街道牌楼

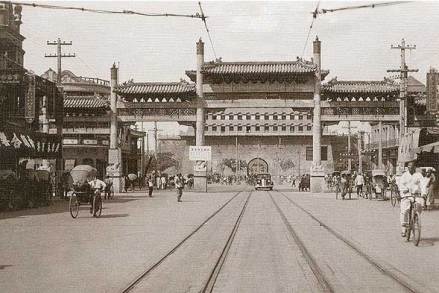

北京前门牌楼老照片

北京前门牌楼老照片

宫苑庙宇牌楼

潭柘寺牌楼

潭柘寺牌楼

北海公园陟山桥西的如意拱斗式牌楼

北海公园陟山桥西的如意拱斗式牌楼

官属陵寝牌楼

国子监牌坊

国子监牌坊

另:机械加工中,如钢板加工,某些零件形状极像牌坊的切割件,也被称之为牌坊。

亡失原因

(一)年久失修,自然损失

由于长年风雨剥蚀,有关部门无力或因故不能及时维修,以致最后不得不拆除。这类牌楼损失颇多,如大高玄殿之中坊,北海公园西北角之普庆门内二坊等。

(二)主建筑废圯,牌楼不存

这类牌楼大部分是属于庙宇的牌楼。庙宇废圯了,作为它的陪体建筑—牌楼,当然也就失去了意义。如崇元观前的“三界圣境”坊,南顶碧霞元君祠的“广生长善”坊,薛家湾的“关帝圣境”坊,显佑宫坊等。

(三)人为破坏

人为破坏最严重的,莫过于晚清时期,咸丰十年(1860)和光绪二十六年(1900)两次列强的入侵。当时北海五龙亭的“性海”、“福田”,颐和园的须弥灵境坊及香山静宜园中诸坊,皆破坏殆尽。

(四)有碍交通发展

新中国成立后,城市建设发展很快,横亘在马路中央的牌楼成了妨碍交通的障碍,故被拆除。如东西、西四、东单、西单,前门五牌楼,大高玄殿左右坊,金鳌玉?等坊,几乎同时拆去。

(五)失去存在意义

此类牌楼虽然为数不多,但有一定的社会影响。如“克林德纪念坊”,在德国成为战败国后,此坊不可再存;袁氏的“蹈和”“履中”坊,本是为其“登基”所竖的标志,自然不可再存。

(六)听信谬论

这类牌楼虽然不多,但很可惜。如隆福寺前的“第一丛林”坊,是明景帝时建筑,后来听信了山西巡抚都御史朱鉴所言,恐伤风水,将牌楼拆去。新中国成立后将“长安街”二座牌楼迁建于陶然亭公园,本是好事,但是误听“四人帮”谬论而拆除。

(七)兵焚火灾

此类牌楼的经历不尽相同,有的灾后复建,如东单、前门等牌楼;有的灾后无存,如东交民巷口的“敷文”、“振武”等。

幸存条件

(一)地理环境优越

这类牌楼大部为宫苑之中的建筑。后来宫苑辟为公园或旅游胜地,牌楼得以特殊保护和维修。如北海、颐和园内诸坊。

(二)主体建筑重要

凡主体建筑重要之处,其附属建筑幸得留存。如成贤街上的四坊,由于国子监和孔庙的存在而保留,雍和宫前三坊亦然。

北京中山公园 保卫和平坊

北京中山公园 保卫和平坊

顺应形势的迁建,自然意义重大,如“克林德坊”,今为“保卫和平”坊;大高玄殿前左右二坊,今为中央党校坊,均属此类。这些迁建得法之牌楼,得以流传,可算是保护古迹的典范措施。

(四)原料结实

这类牌楼局限于石坊和琉璃坊。如颐和园内五方阁石坊;北海公园小西天琉璃坊等。这些牌楼虽然也经历了兵焚火灾,但都幸存。

(五)旅游胜地,受到重视

北京郊区的风景旅游胜地,如潭柘寺、八大处等处的牌楼,一修再修,得以流传。

(六)人为保护

许多横亘在交通路线上的牌楼,均被拆除。但十三陵大宫门前的石坊,本为神路牌坊,并未拆除。发展交通时,将马路修在牌楼一侧,东辆绕行,保护了牌楼。

(一)点缀风景,引人入胜

在风景区或古迹群内,尽管牌楼是陪体建筑,但是它往往能起到画龙点睛的作用。比如游人去十三陵,经过了长途跋涉,每当望见石牌坊时,都有一个共同的感觉:“十三陵到啦!”西山八大处宝珠洞山腰的“欢喜地”牌楼,点缀在青山翠丛之中,堪称万绿丛中一点红。游人遥望便觉得心旷神怡,欲临绝顶之信心倍增。

(二)点缀城市,古色古香

前三门大街两旁高层建筑耸入云际,街上车水马龙自然是现代化大城市的一般景象;但是当人们步入成贤街时,马上就会觉得这是在古都北京的街巷中漫步。其原因除了古门道、下马石、拴马桩等的点缀之外,恐怕就是几座牌楼在起作用了。牌楼的存在使得街巷古色古香。

(三)留作教材

每处古迹都有一定的意义,每座牌楼往往又有它自己的特殊意义。如上文所述及的“保卫和平”坊,颐和园牌楼的屡毁屡修及其“挡众木”的作用等,都具有教育意义。何况牌楼本身精雕细刻,飞金走彩,还具有高超的艺术价值呢?

(四)历史的标本

北京的历史源远流长,在整个人类的历史长河中,不过是一排晶莹的浪花。历史上各个时期的文物,都不能以金钱来估量。每座牌楼都可以看作是当时历史事件的见证。如东长安街牌楼和东单牌楼就曾“目睹”了火烧赵家楼的壮举及沈崇受辱的事件等。总之,应极力保存北京的牌楼,如必须拆除,应考虑迁建,千万不可废弃,古迹文物,千金不换。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。