-

小麦 编辑

小麦(学名:Triticum aestivum L.)是禾本科、小麦属一年或越年生草本草本植物。秆直立,丛生,高可达100厘米,叶鞘松弛包茎,叶舌膜质,叶片长披针形。穗状花序直立,小穗含多小花,颖卵圆形,外稃长圆状披针形,内稃与外稃几等长。花果期5-7月。中国南北各地广为栽培,品种很多,性状均有所不同。土层深厚,结构良好耕层较深,有利于蓄水保肥,促进根系发育。经过长期的发展,已经成为世界上分布最广、面积最大、总产量第二、贸易额最多、营养价值最高的粮食作物之一。小麦是一种营养丰富、经济价值较高的商品粮。小麦的颖果是人类的主食之一,磨成面粉后可制作面包、馒头、饼干、面条等食物,发酵后可制成啤酒、酒精、白酒(如伏特加)。面粉除供人类食用外,少量用来生产淀粉、乙醇、面筋等。小麦的淀粉还有消炎、止疼、祛湿的作用,还可用作药物的基础剂。小麦的面筋可用于制造味精。

中文名:小麦

拉丁学名:Triticum aestivum L.

别名:麸麦、浮麦、浮小麦、空空麦、麦子软粒、麦

界:植物界

门:被子植物门

纲:木兰纲

目:禾本目

科:禾本科

属:小麦属

种:小麦

小麦" alt="

小麦" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/f703738da9773912c0753b11f2198618367ae26b?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 小麦

从小亚细亚到伊朗的中东地区,特别是伊朗西南部、伊拉克西北部和土耳其东南部地区,是栽培一粒小麦和提莫菲维小麦最早被驯化之地。以色列西北部、叙利亚西南部和黎巴嫩东南部是野生二粒小麦的分布中心和栽培二粒小麦的起源地。普通小麦的出现晚于一粒小麦和二粒小麦,一般认为约在8000年前,起源于里海的西南部。

据考证,历史上某一时期,当伊朗西部某地栽培二粒小麦被带到粗山羊草分布地区后,发生了自然杂交,其杂种经染色体自然加倍后产生了普通小麦。其演化的过程,按传统的观点是:具AA染色体组的野生一粒小麦与具BB染色体组的拟斯卑尔脱山羊草自然杂交,产生了野生二粒小麦(染色体组AABB);野生二粒小麦驯化为栽培二粒小麦,再与具DD染色体组的粗山羊草自然杂交,才产生了普通小麦(染色体组AABBDD)。

在黄河流域两岸的三门峡、洛阳、卢氏以及西安、宝鸡等地大量存在植物学特征与普通小麦栽培种亲缘最接近的小麦草,这种小麦草很可能早已为中国先民采集和栽培。 在中国继云南小麦亚种发现之后,在西藏高原又发现有麦穗自行断节的普通小麦原始类型(称西藏半野生小麦);在伊犁河谷有大片的粗山羊草(中国通称节节麦)原生群落,而黄河中游麦田早就有混生节节麦,这些事实对研究中国小麦的起源、演化与传播具有重要意义。

1985年和1986年先后两次于东灰山新时期时代遗址中,发现距今5000±159年的碳化小麦和大麦粒;1955年在安徽省亳县钓鱼台发掘的新石器时代遗址中,也发现有炭化小麦种子。以上从植物学和考古学上给麦为中国起源论提供了证据。在皂角树二里头文化遗址中,发现有栽培小麦,且占粮食作物的第四位。说明在夏代,麦子是主要粮食作物之一。

殷墟出土的甲骨文有“告麦”、“食麦”记载。《诗经·周颂·清庙思文》:“贻我来牟”,亦作“麳麰”。三国魏张揖(3世纪)《广雅》有:“大麦,麰也;泪科,麳也”的记载。以后的古代文献中,将小麦简称为麦,其他麦类则于“麦”前冠以“大”、“穬”等字,以与小麦相区别。根据《诗经》中提及的“麦”所代表的地区,说明公元前6世纪,黄河中下游已普遍栽培小麦。据以后史书记载,长江以南地区约在公元1世纪,西南部地区约在公元9世纪都已经种植小麦。到明代《天工开物》(1637年)记载,小麦已经遍及全国,在粮食生产上占有重要地位。

2016年,陕西省考古研究院对镐京遗址持续进行考古发掘,在一个西周中期用于填埋垃圾的灰坑里,考古人员发现了一批碳化的小麦颗粒,虽然距今有2800多年,但小麦颗粒形状依旧保存完好。说明至少在西周中期,小麦已经在国都镐京周围开始规模化种植,这个发现对“中国北方小麦开始广泛种植是在汉代”的传统观点提出挑战。

小麦原产地在西亚的新月沃地。中国最早发现小麦遗址是在河姆渡流域附近。新疆的孔雀河流域,也就是人们常说的楼兰;在楼兰的小河墓地也发现了四千年前的炭化小麦。四千年前的塔里木河和孔雀河下游一带的沙漠绿洲中,有着较充沛的水资源和高达40%的植被覆盖率。那时水中有游荡的鱼儿,林中有飞奔的动物,翠绿的草地可以放牧,土地适于耕种。在小环境里有着相当不错的生存土壤。但是唯一的问题也是最关键的问题,便是沙漠绿洲生态的脆弱性,一点点改变就会给生命造成意想不到的灾难。

南方原先很少种麦,汉以后才逐渐向南推广。《晋书·五行志》说:“元帝大兴二年(公元319年),吴郡(今江苏)、吴兴(今浙江湖州)、东阳(今浙江东阳)无麦禾(这里的禾是指稻说的),大饥。”可见四世纪初,麦在江浙一带已经取得了一定的地位。在此以后,又陆续得到推广,主要是出于农民自己的传播,有时王朝政府或地方官也曾督促推广。南宋初年,北方人大批地迁移到长江中下游和福建、广东等省。北方人习惯于吃麦,麦的需要量突然增加,因而麦价大涨,刺激了麦的生产。因此,麦的栽培迅速扩大开来。南宋庄季裕在他写的《鸡肋编》(十二世纪前期)中说:“此时一眼看去,连片的麦田,已经不亚于淮北。”这就是说,已经不亚于北方了。

麦和稻的生长季节不同,只要安排得好,就可以在秋季收稻以后种麦,夏季收麦以后插秧,同一块田一年可以两熟。麦的推广并不妨碍稻的栽培面积。北宋朱长文的《吴郡图经续记》(1084年)就说:“吴中土地肥沃,物产丰富,割麦后种稻,一年两熟,稻有早晚。”后来南宋陈旉(fū肤)《农书》(1149年)和王祯《农书》(1313年)所说的也是稻麦两熟制。而且根据王祯《农书》的记载,南方对于种麦,已有相当技术水平,单位面积产量也比较高,并不比北方差。

小麦不但向南方推广,同时北方也在发展。元以前就有这样的农谚:“收麦如救火”。在生产工具方面唐代已使用麦钐(shàn扇,一种长形的镰刀),到元朝初年又有了新的改进,创造了用麦笼、麦钐、麦绰(一种竹篾编成的抄麦器,形状象簸箕而稍大,它的一边装有钐刃,当挥刃割麦穗时,麦穗自然落到绰里)结合成为一整套的快速收麦器。它的使用方法是这样的:麦笼安装在下面有四个小轮的木架子上,用绳系在腰部拖着走。割麦人用钐割麦穗,麦穗跟着落向绰里去,随手把绰里的麦往后倒到笼里,笼装满了以后就拉到打麦场上。据王祯《农书》的记载:“一天可以收割十亩,比南方用镰刀割,要快十倍。”如果不是种麦很多,是不会创造出这种快速收麦器的。

据明宋应星《天工开物》的估计来推算,当时小麦约占全国粮食总产量的15%多一点。这虽是一个粗略的估算,但已明白地可以看出,小麦在明代粮食作物中仅次于稻而居第二位。

人们常说的“麦”就是小麦,当然了还有其他麦类,比如说大麦、燕麦。古代欧洲人吃麦主要还是吃大麦,直到16世纪后被小麦代替。 大麦在世界上主要做啤酒,这种世界级别饮料。世界大麦80%产量被化为啤酒,灌进人们肚子里。1斤大麦大概可以做4-5斤啤酒。啤酒的独特苦味也是加入啤酒花所造成的。

中国从1996年起就对小麦进口实行配额管理。从2002年4月份开始,玉米、小麦和大米实行出口零税率政策,提高了中国粮食品种的出口竞争力。小麦进出口增加,则与品种有关系,以较低价格向韩国等周边国家出口饲料用麦陈麦(主要是春小麦),从美国等国家进口优质硬粒小麦。 根据中美达成的协议,中国加入WTO,中国将在五年内将农产品关税减至14.5-15%,开放小麦等农产品进口,实施“关税比例配额制”。到2006年,小麦配额应从200万吨增加到930万吨,私营部门最初应为10%。

小麦是中国最重要的口粮之一,小麦产业发展直接关系到国家粮食安全和社会稳定。国内资源环境、粮食供求格局和国际贸易形势都发生了深刻变化。

中国人口众多,保障国家粮食安全始终是治国理政的头等大事。2013年中央经济工作会议和中央农村工作会议都将粮食安全问题摆在首位,明确提出国家粮食安全战略方针是:“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”,战略目标是:确保谷物基本自给、口粮绝对安全。

在"四化"同步和对外开放的新形势下,为细化和落实中央提出的粮食安全新战略方针和目标,笔者对国内小麦产业发展进行了系统深入思考,认为小麦产业发展面临的6大突出问题需要关注和应对。

2022年,中国科学家找到了调控小麦种子休眠的关键基因SD6和ICE2。

2023年4月,中国育种联合攻关小麦、玉米、大豆攻关组启动实施实质性派生品种(EDV)制度试点,推动激励育种原始创新、从源头上解决种子同质化的问题。

叶

根

春小麦

小麦形态特征

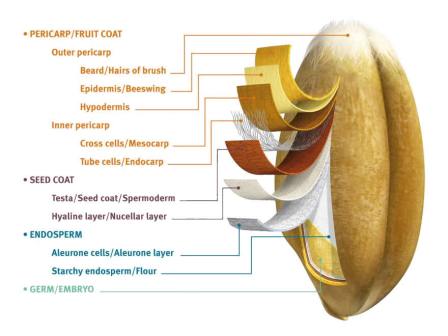

小麦果实的结构

红皮小麦

果实

冬型品种适期的日平均温度为16-18℃,半冬型为14-16℃,春性为12-14℃。温空的高低受地理纬度和海拔的影响,即纬度和海拔愈高,气温愈低,播种期可早些。小麦长日照作物(每天8至12小时光照),如果日照条件不足。就不能通过光照阶段,不能抽穗结实。小麦光照阶段在春化阶段之后。

中国南北各地广为栽培,品种很多,性状均有所不同。 小麦分三大产区:北方冬麦区,主要分布在秦岭、淮河以北,长城以南,主产区有河南、河北、山东、陕西、山西诸省;南方冬麦区,主要分布在秦岭、淮河以南,主产区集中在江苏、四川、安徽、湖北等省:春小麦区,主要分布在长城以北,主产区有黑龙江、新疆、甘肃和内蒙古等省。

冬麦区多为一年一熟或两年三熟。春小麦生长期较短,通常为80-120天,基本为一年一熟。

根系生长发育

小麦的根系由种子根(胚根、初生根)和节根(次生根和不定根)组成,属于须根系。

小麦种子萌发时,其胚根鞘突破皮层,伸长达1毫米时,主胚根即从胚根鞘中伸出,接着在胚轴的基部又陆续长第一对和第二对侧生根,有时甚至出现第三对侧生根,侧生胚根先横向生长,和垂直线呈60°角。长至5-30厘米时,往下生长,当第一片真叶抽出以后,就停止发生。由于这些根是从胚里直接分化长出,又称之为胚根、种子根、初生根。一般3-5条,多的有7条。小麦生长初期,主要靠种子胚乳来营养,初生种子根粗而柔软,上下直径比较一致,当生长到10-15厘米长时,开始发生一级分枝根,在以后生长中,从一级分枝根上可长出二级分枝根,依次类推,多时有四级。

小麦在形成分蘖节和开始发生分蘖时,在适宜的条件下茎节上又可以长出根来,这些根称之为次生根,因其从茎节上发生,又称之为节根或次生不定根。次生根比种子根稍粗,开始不分枝,几乎全部被有根毛,随着根的生长,除近顶端外,根毛消失,根直径由粗变细,并发生多级分枝根。

根系生长最适温度16-20℃,低于3℃、高于30℃生长受抑制。适宜小麦根系生长发育的土壤含水量为土壤相对持水量65-75%。相对持水量低于60%,根系代谢功能减弱,根系生长缓慢甚至停止;持水量小于40%,根细胞质壁分离,生长停止,根毛脱落,甚至枯死。持水量大于80%,供氧不足,根系从有氧呼吸转向无氧呼吸,过多消耗养分而影响生长,往往引起渍害僵苗。根系的发生有两个高峰期:一是冬前分蘖期,次生根大都从主茎的分蘖上长出;一是在春季拔节期,此时是小麦一生中发根力最旺盛的时期,新根成倍地增加,尤以分蘖次生根的增加率为高,根系总干物质的40-50%是在这一时期积累的。拔节以后次生根的增加率显著下降,根系生长一般持续至抽穗时为止,根系功能可延续到成熟期。

根系主要分布在0-40厘米土层中。在0-20厘米内占70-80%,20-40厘米占10-15%,40厘米以下占10-15%。

整地

耕作整地可使耕层松软,土碎地平,干湿适宜,促进小麦苗全苗壮,保证地下部与地上部协调生长,所以是创造高产土壤条件的重要环节。具体方法,因水田、旱地以及不同前作而不同。

稻麦复种的麦田整地

由于稻田长期浸水,土壤板结,通透性较差,所以要通过水旱轮作,干湿交替,促进土壤熟化。整地特点是,前作收获较早时,应抓住宜耕期尽早翻耕,以利用初秋的高温晴朗天气,充分炕土晒垡播种前再行浅耕细耙,达到深软细乎,上虚下实;前作为晚稻或杂交稻制种田,由于收播间距很短,应在水稻散籽时即开沟排水,力争薄片晒垡,短期炕田;在不贻误小麦适时播种的前提下,也可浅旋整地,为小麦创造良好的苗床和生长基础。

小麦不同生长时期的图片" alt="

小麦不同生长时期的图片" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/060828381f30e9241652f6e242086e061c95f76b?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 小麦不同生长时期的图片

旱地小麦的整地

要立足于逐年加深耕层,结合增施有机肥料,提高保蓄水肥的基础上,根据不同复种形式进行整地。即前作收获较早者,如春玉米、高粱、烟草等,收获应首先浅耕灭茬,然后深翻炕土,使残茬腐烂并接纳秋雨,雨后浅耙,减少蒸发;另一类如甘薯,棉花等,收获时间紧迫,如果用常规之法,势必贻误播期,这是西南区小麦低产的重要原因之一。因此,一方面推行在前作后期行间松土保墒,种麦时再耕细整平;另一方面提倡挖薯,平地、施肥、播种等连续作业,保证小麦适时播种。

半旱式栽培

半旱式栽培

栽培

少耕与免耕栽培

所谓少耕、免耕,是与传统的整地而言,减少整地次数,降低整地强度,而对于田湿土粘,耕作困难,又易破坏土壤结构的麦田,免去不必要的甚至有害的耕作,所以这是对小麦整地技术的一个发展和完善。据对稻茬麦免耕研,其增产机理可以归纳如下。

保持良好土壤结构与水分:免耕未打乱土层,保持了水稻土原有孔隙,避免湿耕造成的粘闭现象。免耕与翻耕相比,耕层土壤容重分别为1.15-1.20及1.34-1.40,水、气比较协调。

利于提高播种质量:在保证适时播种的前提下,由于田面平整,利于挖窝或开沟点播,贯彻种植规范,避免了粗耕烂种所造成的深籽、丛籽、露籽,达到苗齐,苗匀、苗壮。

根系发达,抗倒力强:土壤结构较好,有利于根系发展和吸水。据多点调查,免耕单株次生根数比翻耕平均多16.0%;灌浆期用32p示踪测定,标记后第8天,脉冲数高出63.01%。

壮苗早发,增产显著:免耕田有较好的土壤生态环境。幼苗出时快,分蘖早,生长优势明显。在各个生育时期,免耕的叶面积指数均高,群体光合能力强,单位面积增产5-20%。

定位研究(4年)以来,对后作水稻未发生不利影响,但长期免耕后与土壤肥力、病虫害的关系如何,尚须继续进行探索。此外,免耕田杂草较多,后期也易脱肥,所以应有适当的配套措施。

半旱式栽培

小麦半旱式栽培是水田自然免耕的重要环节。它是在半旱式水稻收获后,利用原垄埂稍加修正后播种小麦。下湿、烂泥田厢宽170-200厘米,一般为27-40厘米,沟宽33-40厘米,沟深27-33厘米。用沟中稀泥覆盖稻茬和肥料后,晾晒1-2天后播种,并以干渣粪或细土盖种。小麦生育期间,沟内保持一定水位(前期距厢面12-15厘米,后期18厘米),以使垄面不干,既有利于小麦生长,又能保证水稻及时栽插,是冬水田利用改良的一条有效途径。

半旱式小麦生产水平,一般可达旱作条件下70-80%以上,个别土壤类型还高于旱作水平,因而在西南三省已推广种植较大面积。其增产原因,除一部分与少耕、免耕相同外,突出作用在于改变了土壤的水热状况。一方面垄沟把小麦根系深度扩大了10厘米左右,而且垄面通透状况好,又有毛管上升水,水气协调;另一方面垄沟使土体表面积增大,白昼较平作温度高1.2-2.0℃,最大可达4℃,夜间比平作降低0.3-0.7℃,土壤受光面积增加约200-400平方米/亩。在良好的水,热、气条件下,促进了微生物的活动和有机质的分解,提高了土壤供肥能力。

由于半旱式栽培供肥能力较强,前期应适当控氮,以免增多无效分蘖,但后期容易脱肥,所以应在增施有机肥的基础上,补施氮、磷肥。此外,半旱式栽培的起垄作埂,播种施肥等花工较多,需要提高机械化程度和其他配套技术,进而提高此类中低产田的小麦生产水平。

高产技术

一、注意选择高肥水地块。高产优质小麦品种要求土壤养分必须全面、充足,才能满足其高产栽培的需要,所以宜选择地力高、水浇条件好的地块,要增施有机肥,采用配方施肥技术。

二、注意适期晚播,根据品种特性,确定适宜的基本苗。要防止播量过大,造成后期管理被动。

三、注意防止倒伏,重施起身拔节肥。推广的优质小麦品种,有的不抗倒伏,特别对于群体过大的麦田,在返青至拔节前须进行一次化控处理,可喷施多效唑或麦业丰。要重施起身拔节肥,控制多余下落穗的形成,促进穗大粒多。

四、注意浇好灌浆水,麦黄水,喷施叶面肥,防止早衰。浇好灌浆水,对于增粒重、预防干热风有重要作用。天气干旱,运用麦黄水,有利于下茬套种,防止早衰。在5月上中旬,结合防治病虫害,喷2-3次叶面肥,如0.2-0.3%磷酸二氢钾,能减轻干热风危害,增产效果明显。

抗旱增产

深浅轮耕,以土蓄水。深耕可以打破犁底层,增加透水性,加大蓄水量,并能促进根系下扎和扩大根系吸收范围,提高水肥利用率。但深耕一定要因地因时制宜,一般在整地早、降水多、墒情足的年份宜深耕,耕深22-25厘米,耕后接着耙实、耧平;耕后少雨干旱,往往会因土壤不实而严重失墒。实践证明,旱地小麦在3-4年时间里,遇足墒深耕一年,以后浅耕2-3年,既能达到深耕改土的目的,又增加了沉土保墒的机会,是旱麦增产的重要措施。

增施肥料,以肥调水。旱地麦田要尽量多施有机肥,配方施足无机肥,尤其要施足磷肥,以改良土壤,培肥地力,提高蓄水保肥能力和水分的利用率。一般地块,每亩可施有机肥2500-3000千克,碳铵和过磷酸钙各50千克,并酌情配施适量钾肥和微肥;如果地力差,可在三四年内连续亩施标准氮肥40-60千克,磷肥50-100千克。旱地高产麦田,可采取“一炮轰”的施肥方法,即将全部肥料结合整地一次性施入土壤作基肥,其中氮肥要适当深施,磷肥浅施,以利培育冬前壮苗。

采用镇压,减少水分蒸发。在小麦单棱期进行镇压可增加单株次生根数,提高植株的吸水能力,破坏地表毛细管,减少水分蒸发。

防治害虫

锈病

叶锈病

腥黑穗病

病害

防治锈病

农业防治:①因地制宜种植抗病品种,注意品种合理搭配和轮换,这是防治小麦锈病的基本措施,小麦锈病致病流行小种变化较快,同一时期的不同地区流行小种不同,因此要不断培育抗新流行小种的品种。②调节播种期。如在陇南、陇东、川北、关中、华北等广大冬麦地区,不宜过早播种。播种越早,秋苗条锈病发生越早、越重,为当地提供了越冬菌源。因此,在保墒的前提下,应尽可能的不要早播。③及时翻耕灭茬和中耕,消灭自生麦苗,减少菌源。④搞好大区抗病品种合理布局,切断菌源传播路线。南方麦区雨水多,麦田湿度大,有利于锈病发展,加强开沟排水,可以减轻为害。⑤合理、均匀施肥。控制氮肥用量,适当增施磷、钾肥,以防止贪青晚熟,加重锈病为害。尤其在土壤缺乏磷、钾肥的地区,增施这两种化肥,可以减轻锈病为害。⑥加强测报,及时喷药控病。

化学防治:①药剂拌种,减少病原菌。对秋苗常年发病较重的地块,用15%粉锈宁可湿性粉剂60-100克或12.5%速保利可湿性粉剂每50千克种子用约60克拌种。务必干拌,充分搅拌均匀,严格控制药量,浓度稍大会影响出苗。②大田防治,在秋季和早春,田间发现锈病中心,应及时喷药控制。如果病叶率达到5%、严重度在10%以下,每亩用15%粉锈宁可湿性粉剂50克或20%粉锈宁乳油每亩40毫升,或25%粉锈宁可湿性粉剂每亩30克,或12.5%速保利可湿性粉剂每亩用药15-30克,对水50-70千克喷雾,或对水10-15千克进行低容量喷雾。在病害流行年如果病叶率达25%以上,严重度超过10%,就要加大用药量,视病情严重程度,用以上药量的2-3倍浓度喷雾。常用药剂有:粉锈宁、速保利、广枯灵、3%广枯灵水剂。

注意事项:在锈病发生初期用药防治效果最好,若发生大流行情况下,除及时防治发病严重的麦田外,要对周边发病轻和不发病的麦田施药剂防治,以控制病害进一步蔓延,减轻损失。

腥黑穗病、全蚀病和白粉病防治

通常采用药剂拌种不仅可防治麦类黑穗病,还可有效地控制冬前小麦锈病、全蚀病、白粉病的发生和危害,减少越冬菌量。

散黑穗病、腥黑穗病、根腐病、纹枯病、全蚀病等发生区,可用40%五氯硝基苯按麦种重量的0.5%的药量干拌(即每亩40克,拌小麦8千克左右),防治小麦腥黑穗病;也可选择6%戊唑醇(立克秀)悬浮剂一袋(10毫升),加水400-500克,拌种2.5-3.5千克,或2.5%氟咯菌腈(适乐时)悬浮剂按推荐剂量进行小麦种子拌种,同时可兼治秋苗锈病和白粉病;用15%粉锈宁可湿性粉剂按种子重量0.2%拌种或20%三唑酮乳油500克加水2.5千克,拌麦种250千克,可防治白粉病、叶锈病。

小麦全蚀病严重发生区,可选用12.5%硅噻菌胺(全蚀净)悬浮剂进行种子处理,对小麦全蚀病有很好的防治效果。一般用全蚀净一袋(20毫升),先兑水300-500毫升,可拌10-12.5千克种子,拌匀后闷种6-12小时(有利于药剂发挥并杀死种子所带病菌),在阴凉处晾干后播种。

小麦黄矮病和丛矮病发生区,可采用吡虫啉处理种子,防治传毒昆虫,控制小麦黄矮病和丛矮病的发生危害,同时兼治地下害虫。

多种病害和害虫混合发生区,要大力推广应用杀菌剂和杀虫剂复合的种衣剂或拌种剂进行包衣或种子处理。各地应根据当地主要病虫种类,选择适当配方的种衣剂或拌种剂,其用量一般是复配(混合)剂中单剂的有效成分与单独使用时相同。

害虫

农业防治:①种植抗病品种,特别是具慢(耐)白粉性品种。在常发重病地区,对品种的抗性要求要高一些,在一般发病区可低一些;②根据品种特性和麦田肥力水平合理密植;③采用正确的栽培措施可减轻发病。例如,施肥要合理,注意氮、磷、钾肥配合,适当增施磷、钾肥。南方麦区注意开沟排水,北方麦区适时浇水,使植株生长健壮,增强抗病能力。此外,在自生麦苗能越夏的地区,应在小麦秋播前尽量清除田间和场院等处的自生麦苗,以减少秋苗期的菌源。

化学防治:在种植的品种不抗病或抗病能力弱的情况下,药剂防治是最重要的防治措施。药剂防治的重点是长势好、产量高、发病较重的地区和麦田。常用药剂:①三唑酮(粉锈宁),每亩用有效成分8克,在小麦孕穗-抽穗阶段喷洒1次,一般可控制此病的为害,并可兼治小麦锈病。在秋苗发病较多的地区,用三唑酮拌种可有效地控制秋苗期的病情,减少越冬菌量,并能兼治各种黑穗病和秋苗期锈病。拌种的用药量是种子重量的0.03%(有效成分);②保丰宁、植保宁、复方粉锈宁等,防治效果也较好,用量用法与三唑酮相同;③三唑醇(羟锈宁),其施用方法与三唑酮相同,用药量减少一半;④硫制剂,如波美0.5-0.8度石硫合剂、胶体硫200倍液、50%硫磺悬浮剂每亩0.5千克,这些药一般需喷2次以上,每次间隔7天左右,开始喷药的时间也应提早一些。

注意事项:在白粉病发生初期用药防治效果最好,若整株叶、茎、穗大部分都发病的情况下,喷药基本无效果,主要依靠品种本身的抗病性控制病害,但需控制该病的扩散危害。

按照小麦籽粒皮色的不同,可将小麦分为红皮小麦和白皮小麦,简称为红麦和白麦。红皮小麦(也称为红粒小麦)籽粒的表皮为深红色或红褐色;白皮小麦(也称为白粒小麦)籽粒的表皮为黄白色或乳白色。红白小麦混在一起的叫做混合小麦。

小麦籽粒的粒质划分

按照籽粒粒质的不同,小麦可以分为硬质小麦和软质小麦,简称为硬麦和软麦。硬麦的胚乳结构为紧密,呈半透明状,亦称为角质或玻璃质;软麦的胚乳结构疏松,呈石膏状,亦称为粉质。就小麦籽粒而言,当其角质占其中部横截面1/2以上时,称其为角质粒,为硬麦;而当其角质不足1/2时,称其为粉质粒,为软麦。对一批小麦而言,按中国标准,硬质小麦是指角质率不低于70%的小麦;软质小麦是指粉质率不低于70%的小麦。

小麦" alt="

小麦" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/3812b31bb051f819861878027ee25ded2e738bd44966?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 小麦

按照播种季节分类

按照播种季节的不同,可将小麦分为春小麦和冬小麦。春小麦是指春季播种,当年夏或秋两季收割的小麦;冬小麦是指秋、冬两季播种,第二年夏季收割的小麦。

渝麦7号 | 绵农6号 | 扬麦12号 | 淮麦16 | 淮麦18 |

豫麦58号 | 闫麦8911 | 高优503 | 中育6号 | 邯4589 |

龙麦26 | 龙辐麦10号 | 宁农2号 | 晋麦63号 | 龙辐麦8号 |

川麦107 | 皖西8906 | 安农92484 | 淮麦17号 | 徐州25号 |

豫麦49号 | 豫麦51 | 豫麦62 | 邯5316 | 川农麦1号 |

川育14 | 鄂麦12 | 京冬8号 | 绵阳28 | 石4185 |

皖麦19 | 皖麦38 | 长武134 | 淮麦14号 | 冀麦37号 |

冀麦38号 | 晋麦47号 | 辽春10号 | 龙麦19 | 鲁麦15 |

绵阳24号 | 绵阳26号 | 秦麦8918 | 济紫麦2号 | 新春6号 |

豫麦34号 | 豫麦41 | 郑丰3号 | 中麦9号 | 中优9507 |

药用价值

入药部分:秋季采收果穗,晾晒,打下果实,除去杂质,取成熟果实(小麦)、未成熟果实(浮小麦),晒干备用。

药材鉴别: 性状 颖果长圆形,两端略尖,长至6毫米,直径1.5-2.5毫米。表面浅黄棕色或黄色,稍皱缩,腹面中央有一纵行深沟,顶端具黄白色柔毛。质硬,断面白色,粉性。气弱,味淡。商品有时带有未脱净的颖片及稃,颖片革质,具锐脊,顶端尖突;外稃膜质,顶端有芒,内稃厚纸质,无芒。

化学成分:幼苗中含有Apigenin-di-C-acylglycosides,这种新甙之一是Sinapyl-8-D-galactosyl-6-C-arabinosylapigenin。此外,还含有Vicenin-1.isoscha-ftoside、and schaftoside或者是他们的半乳糖基异构体以及蜀黍苷。叶和杆中含有CH3(CH2)7CHO及其异构体醛和醇类等挥发性物质。

种子含淀粉53-70%,蛋白质约11%,糖类2-7%,糊精2-10%,脂肪约1.6%,粗纤维约2%。脂肪油主要为油酸、亚油酸、棕榈酸、硬脂酸的甘油酯。尚含少量谷甾醇、卵磷脂、尿囊素、精氨酸、淀粉酶、麦芽糖酶、蛋白质酶及微量维生素乙等。麦胚含植物凝集素。

性味功能:中药味甘,性凉。小麦:养心安神,除烦。浮小麦:益气,除热,止汗。

主治:治心神不宁,失眠,妇女脏躁,烦躁不安,精神抑郁,悲伤欲哭。浮小麦:治自汗,盗汗,骨蒸劳热。

营养价值

小麦富含淀粉、蛋白质、脂肪、矿物质、钙、铁、硫胺素、核黄素、烟酸及维生素A等。因品种和环境条件不同,营养成分的差别较大。从蛋白质的含量看,生长在大陆性干旱气候区的麦粒质硬而透明,含蛋白质较高,达14-20%,面筋强而有弹性,适宜烤面包;生于潮湿条件下的麦粒含蛋白质8-10%,麦粒软,面筋差,可见地理气候对产物形成过程的影响是十分重要的。

小麦的图片1

小麦的图片12

小麦的图片16

小麦的图片17

小麦的图片18

小麦的图片19

小麦的图片20

面粉除供人类食用外,仅少量用来生产淀粉、酒精、面筋等,加工后副产品均为牲畜的优质饲料。进食全麦可以降低血液循环中的雌激素的含量,从而达到防治乳腺癌的目的;对于更年期妇女,食用未精制的小麦还能缓解更年期综合症。

营养成分

小麦的主要成分是碳水化合物、脂肪、蛋白质、粗纤维、钙、磷、钾、维生素B1、维生素B2及烟酸等成分,还有一种尿囊素的成分。此外,小麦胚芽里还富含食物纤维和维生素E,心脏少量的精氨酸、淀粉酶、谷甾醇、卵磷脂和蛋白分解酶。

食疗价值

麦麸和麦胚通常被加在谷物类早餐食品中或加入馅料、面粉糕饼里。将精制白面粉和麦胚或麦麸混合可以增加面粉的营养价值(用1/4杯麦胚代替1/4杯面粉)。在蔬菜和煎蛋卷上撒麦胚可以增加营养价值。麦胚也可以用来代替蛋糕和小甜饼里的坚果。

粗碎小麦是将粗麦压碎而成的小颗粒。烹饪前必须浸泡(1杯麦用2杯水),烹饪时间为30-40分钟。粗碎小麦可加入做面包用的生面团里,也可以当早餐食品或奶油甜点。

生麦片在食用前要先浸泡几个小时,再烹制大约1个小时,每一杯麦片要用2杯水。烹制好的麦片的营养价值很大程度上取决于精制的程度和小麦的烹制过程。生麦片的获取方式和滚制燕麦相同,将谷粒放在大滚筒里打磨。

宜食:心血不足、心悸不安、多呵欠、失眠多梦、喜悲伤欲哭以及脚气病、末梢神经炎、体虚、自汗、盗汗、多汗等症患者适宜食用。此外,妇人回乳也适宜食用。

忌食:患有糖尿病等病症者不适宜食用。

新麦性热,陈麦性平。小麦去皮与红豆煮粥食用可生津养胃,去水肿,它可以除热,止烦渴,咽喉干燥,利小便,补养肝气,止漏血唾血,可以使女子易于怀孕。补养心气,有心病的人适宜食用。将它煎熬成汤食用,可治淋病。磨成末服用,能杀蛔虫,将陈麦煎成汤饮用,还可以止虚汗。将它烧成灰,用油调和,可涂治各种疮及汤火灼伤。

浮麦:主益气除热,止自汗盗汗。治大人、小孩结核病虚热,妇女劳热。

面:主治补虚,长时间食用,使人肌肉结实,养肠胃,增强气力。它可以养气,补不足,有助于五脏。将它和水调服,可以治疗中暑、马病肺热。将它敷在痈疮伤处,可以散血止痛。

麦麸:主治瘟疫和热疮、汤火疮溃烂、跌伤折伤的瘀血,用醋和麦麸炒后,贴于患处即可。将它醋蒸后用来熨手脚风湿痹痛,寒湿脚气,交替使用直到出汗,效果都很好。将它研成末服用,能止虚汗。凡人身体疼痛及疮肿溃烂流脓,或者小孩夏季出痘疮,溃烂不能睡卧,都可以用夹褥盛麦麸缝合来垫铺,因麦麸性凉并且柔软,这的确是个好方法。

麦粉:主治补中,益气脉,和五脏,调经络。炒一碗麦粉和汤服下,能止痢疾。将麦粉和醋熬成膏状,能消一切痛肿、火汤伤。

经济价值

经过长期的发展,已经成为世界上分布最广、面积最大、总产量第二、贸易额最多、营养价值最高的粮食作物之一。全世界有43个国家,有35-40%的人口以小麦为主要粮食。小麦是一种营养丰富、经济价值较高的商品粮。据联合国粮农组织2004年统计,全世界小麦收获面积32. 36亿亩(1亩约为667平方米),单产193.8千克/亩,总产6.27亿吨,单产较高的国家主要集中在西欧。

面粉除供人类食用外,少量用来生产淀粉、乙醇、面筋等。小麦的淀粉还可用作药物的基础剂。小麦的面筋可用于制造味精。

储存原理

①后熟作用:一般半冬性小麦的后熟期为60-70天,冬性小麦的后熟期为80天,在后熟期,种子的呼吸作用很旺盛,不断的释放水和二氧化碳,引起种子表层湿润。为此,未完成后熟作用的小麦种子,储藏时稳定性很差,必须采取措施,加速其后熟阶段的完成。干燥的空气、充足的氧气和日光暴晒,都有利于种子后熟。

②抗热性:没有完成后熟作用的种子具有较强的抗热性,含水量在16%以上的麦种,只要种子温度短时间内不超过50度,进行干燥处理,都不会降低种子的发芽率。小麦种子的热进仓就是依据此原理。但是,已完成后熟作用的小麦种子,抗热性显著降低,若用高温处理,则会影响种子的发芽率,为此,对已完成生理后熟、含水量较高的三益小麦种子,宜用日晒的方法进行干燥,而不能用高温烘干的办法进行干燥,更不宜将种子热进仓处理。

③吸湿性:小麦种子吸湿性强,吸湿速率大,容易吸收空气中的水分,尤其是空气湿度较大时,会使种子含水量增加。

储藏方法

①热入仓密保管:在盛夏晴朗、气温高的天气,将麦温晒到50℃左右,延续两小时以上,水分降到12.5%以下,于下午3点前后聚堆,趁热入仓,散堆压盖,整仓密闭,使粮温在40℃以上持续10天左右,日晒中未死的害虫全部死亡,根据情况,可以继续密闭,也可转为通风。

储存

储存

②低温冷冻:利用冬季低温时,进行翻仓、除杂、冷冻,将麦温降到0℃上下,而后趁冷密闭,对消灭麦堆中的越冬害虫,有较好的效果,但低温密闭的麦堆,要严防温暖气流的接触,以免麦堆表层结露。

③自然缺氧:小麦收获时正值高温,若干燥及时降水分至12.5%以下,可利用粮温较高,后熟期生理活动旺盛的特点进行薄膜密封,达到麦堆自然缺氧状态,从而抑制害虫的危害,对于隔年陈麦,可采用辅助降氧,或充二氧化碳或氮气等方法进行防治害虫的储藏。

④干燥密闭:只要合乎入库要求的小麦,就可散堆入仓,压盖密闭,以防吸湿及虫害滋生,这对抑制麦蛾繁殖尤为有效,在高温季节要注意防虫,秋凉后积极通风,揭盖降温散湿;春暖后加强压盖或密闭,以保持粮堆低温干燥无虫。总之,只有采取科学储藏和保管方法,才能保证小麦的正常生命特性。

小麦硬度被定义为破碎籽粒时所受到的阻力,即破碎籽粒时所需要的力。小麦胚乳的质地和外观(透明度)是两个不同的概念。硬度是由胚乳细胞中蛋白质基质和淀粉之间的结合强度决定的,这种结合强度受遗传控制。在硬麦中,细胞内含物之间结合紧密。软质小麦的胚乳细胞内含物淀粉和蛋白质在外表上与硬麦是相似的,但是,蛋白质与淀粉之间的结合很容易破裂,软质小麦的淀粉粒表面粘附有较多的分子量为15K道尔顿的蛋白质,而硬质小麦的淀粉粒表面该蛋白质含量少或没有,淀粉粒蛋白的存在,在物理上削弱了蛋白质与淀粉之间的结合强度,有关小麦硬度的这一假设是目前谷物化学界较为接受的理论解释。小麦胚乳的外观(透明度)受小麦栽培、生长和干燥条件等外界因素的影响,不具有遗传性。籽粒中有空气间隙时,由于衍射和漫射光线,从而使得籽粒呈现不透明或粉质。籽粒充填紧密时,没有空气间隙,光线在空气和麦粒界面衍射并穿过麦粒就形成半透明玻璃质。籽粒中的空气间隙是由于在田间干燥过程中蛋白质皱缩、破裂而造成的。谷物干燥失水时,玻璃质籽粒蛋白质皱缩时仍保持完整而形成密实度较大籽粒,故较透明。一般来讲,高蛋白的硬质小麦往往是玻璃质的,低蛋白的软质小麦往往是不透明的。透明度和硬度不是同一根本因素造成的,两者并不总是相关联。有时,完全可能硬质小麦不透明而软质小麦却是角质的,将全为角质粒的小麦湿润,然后快速干燥,则该小麦变为粉质粒特征,而试验前后小麦硬度基本不变。

小麦的制粉品质与籽粒硬度密切相关。小麦硬度的变化可使小麦制粉流程中各系统的在制品数量和质量、各设备工作效率、面粉出率和面粉质量、加工动力消耗等产生很大变化。硬质麦胚乳中淀粉粒与蛋白质基质密结,硬质小麦胚乳粒(渣)在心磨系统中较困难被研细而达到粒度要求,研磨耗能较多,但其胚乳易与麸皮分离,出粉率高,小麦麸星少、色泽好、灰分低,而且压碎时大多沿着胚乳细胞壁的方向破裂而不是通过细胞内含物,形成颗粒较大、形状较规整的粗粉,流动性好,便于筛理;软质麦则相反,小麦粉颗粒小而不规则,表面粗糙,粒度分布小且有较多的小粒存在,软麦粉及其制粉中间物料较为蓬松,密实度小,流动性差,容易造成粉路堵塞,筛理效率也较差,综合表现为加工软麦时总出粉率下降,产量降低,总动耗增加,操作管理难度增大。小麦制粉流程和相应的设备技术参数通常是根据待加工的原料小麦硬度范围确定的,确定的制粉工艺流程对原料小麦的硬度变化适应范围有很大局限性。因此,预先测定原料小麦的硬度,对于及时调整制粉工艺流程和相应的技术参数,确定配麦方案、保持流程的物料平衡和生产稳定、提高生产效率等,都具有重要的技术指导意义。

小麦硬度的测定方法有角质率法、压力法、研磨法、近红外法等。

新的《小麦》国家标准(GB 1351-2008),将于2008年5月1日起正式实施。

新的《小麦》国家标准是为适应小麦生产和流通发展的需要,由国家粮食局组织有关专家并协调各部门对1999版《小麦》国家标准进行修订形成的。标准修订的主要内容一是修改了小麦分类检验方法,将感官检验改为仪器化检验,建立了中国小麦硬度分类评价体系。二是对小麦分类进行了简化,新标准中小麦分类由原来的9类调整为5类,取消原来按冬、春季节播种的分类。三是适当放宽了中等小麦不完善粒的限制,与国际标准取得一致。四是增加了标签标识要求,规定在包装物上或随行文件中注明小麦的品种名称、类别、等级、产地、收获时间等,以便于小麦产品的溯源。

国家粮食局强调,小麦国家标准是强制性国家标准,根据中国有关法律法规要求,强制性标准必须执行,不符合强制性标准的产品,禁止生产、销售和进口。在小麦生产、收购、储存、加工、销售等环节都必须严格执行小麦国家标准。对.夏粮收购工作中执行国家标准的情况要进行重点监督检查,对不执行新标准的行为,要依据有关法规严肃查处。

实施新的小麦国家标准的原因

由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布的新的小麦国家标准将于2008年5月1日起正式实施。这一标准的实施,将使中国小麦与世界各小麦大国标准趋于一致,对确保小麦收购验质的客观公正,保护种粮农民利益具有重要作用,对改善小麦面粉品质将产生积极影响。

保护农民利益,改善小麦面粉品质。将感官检验改为仪器化检验。实行小麦分类仪器化检验,从而最大限度地消除感官检验带来的人为偏差,进一步推进小麦品质优化,促进优质小麦生产,引导小麦市场价格的形式,改善小麦面粉加工品质。

与国际标准接轨,促进小麦生产和贸易发展。新标准在分析中国小麦质量调查检验数据基础上,建立了中国小麦硬度分类评价体系。国家粮食局组织专家小麦主产省份小麦样品进行了全面系统检验,在取得大量分析数据基础上,经各有关方面专家、各小麦主产省份和国家有关部门充分讨论协商,确定硬度指数大于等于60为硬麦,小于等于45为软麦,介于其间的为混合麦。

引导优质小麦生产和定价。与小麦生产、出口大国美国标准相比,中国标准中硬度指数60对应于美国的“中硬麦”,属于美国硬麦分类的下限。

基因图谱

2017年,中国农科院院作物科学研究所研究员贾继增领衔的研究团队,在小麦D基因组测序研究中,揭示了转座子(TE)在小麦基因组中的重要功能,完成了染色体级别的D基因组精细图谱的绘制,并首次获得一个完整的整合图谱。相关研究论文11月20日在线发表于《自然·植物》期刊上。

小麦是世界最重要农作物之一,基因组巨大而且复杂,和其他作物相比转座子含量特别高。这使得小麦基因组测序组装异常困难。粗山羊草是小麦D基因组供体种,对小麦品种改良非常重要。

市场价格

2017年10月27日,经国务院批准,2018年生产的小麦(三等)最低收购价为每50千克115元,比2017年下调3元。

2018年11月16日,经国务院批准,2019年生产的小麦(三等)最低收购价为每50千克112元,比2018年下调3元。

2019年10月12日,经国务院批准,2020年生产的小麦(三等)最低收购价为每50千克112元,保持2019年水平不变。

2020年10月29日,经国务院批准,2021年生产的小麦(三等)最低收购价为每50千克113元,比2020年上调1元。

2021年10月12日,经国务院批准,2022年生产的小麦(三等)最低收购价为每50千克115元,比2021年上调2元。

2022年9月29日,经国务院批准,2022年生产的小麦(三等)最低收购价为每50千克117元,比2022年上调2元。

纳入保险

为促进中国制种行业长期可持续发展,稳定主要粮食作物种子供给,保障国家粮食安全,财政部、农业农村部、银保监会近日印发通知,将水稻、玉米、小麦三大粮食作物制种纳入中央财政农业保险保险费补贴目录,补贴比例执行补贴管理办法关于种植业有关规定。

2022年,全国小麦产量2715.2亿斤,增加25.7亿斤,增长1.0%。

2022年2月28日,《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》显示:2022年小麦种植面积2352万公顷,减少5万公顷,小麦产量13772万吨,增产0.6%。

2023年12月11日,国家统计局关于2023年粮食产量数据的公告显示:2023年小麦播种面积23627.2千公顷;总产量13659.0万吨;单位面积产量5781.0公斤/公顷。

2024年2月29日,国家统计局发布《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》,2023年小麦种植面积2363万公顷,增加11万公顷;2023年小麦产量13659万吨,减产0.8%。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。