-

客家菜 编辑

客家菜,如同客家语一样古老,是中华汉族饮食文化重要组成部分,是中原汉人迁徙南方定居下来后创造出一种新的饮食文化。客家菜可分为“山系”“水系”“散客菜”。按流派,客家菜分成六个流派:赣南派、闽西派、梅州派、东江派、桂系派、海外派。客家菜主要流行广东的梅州、惠州、深圳、河源、韶关 ,江西赣州 ,福建龙岩、三明、漳州,广西的贺州、玉林、防城港,台湾省新竹、苗栗等地。传统的客家招牌菜是盐焗鸡、客家酿豆腐、客家盆菜、猪肚鸡、酿苦瓜、梅菜扣肉、三杯鸡、酿蚝豉、酿春卷、三及第汤、腌面、艾粄、萝卜粄、碗粄、白斩河田鸡、兜汤、汀州泡猪腰、仙人冻、麒麟脱胎、四星望月、芋子包、芋子饺等。客家菜对菜品追求清、鲜、香、浓的特色。菜品多用肉类,山珍较常见,水产多为河鲜,主料突出,讲究香浓,下油重,味偏咸,以砂锅菜见长。客家菜的盐分和脂肪相对重一些,有所谓“咸、肥”的特点。客家菜是客家人共同的文化财富,是海内外客家人舌尖上的共同记忆,更是粤港澳大湾区人文与经济的沟通桥梁。客家菜保留着中原传统的生活习俗特色,客家菜肴风味的形成跟客家民系的形成是分不开的,因此客家菜传承了中原饮食文化,客家人南迁后新的食材和习惯,具有融合各地精华的独特风味。其中长汀(2005年11月)和梅州(2006年1月)为中国烹饪协会公布的中国客家菜之乡。2022年4月29日,客家菜烹饪技艺被列入广东省第八批省级非物质文化遗产代表性项目名录,项目编号为Ⅷ-113。

中文名:客家菜

外文名:Hakka food

分类:粤菜分支(东江菜等),闽菜分支(闽西客家菜等),赣菜分支(赣南客家菜等),台湾菜分支(台湾客家菜)

口味:咸,肥,熟

主要食材:家禽,河鲜,肉类、新鲜蔬菜

主要流派:粤东闽西赣南客家菜等

代表菜式:客家盆菜、盐焗鸡、酿豆腐、猪肚鸡

分布地区:广东、福建、江西、广西、台湾

客家菜

客家菜

客家菜的产生,与客家人族群的形成紧密相关,与客家人南迁的路线高度同源, 客家菜有“咸、熟、香”的特点,这与客家人多居山区的特点分不开,历史上的客家人耕作播种,体力消耗大,需要补充大量盐分,所以饮食以咸香为主。此外在科技不发达的年代,咸的菜更能长时间保存。 肉食多,是因为平时难得吃上一次肉,但春节等传统节日,客家人大块吃肉,绝不吝惜。

惠州九大碗

惠州九大碗

客家人将中原饮食文化与客家山区本土饮食习惯融会贯通,既保留了汉民族传统的饮食特色,又增添了山野乡间“粗、素”的原汁原味,继而创造了独具特色的客家美食文化。

赣南流派以石城菜为代表,咸鲜香辣;闽西流派以长汀菜为代表,强调质地鲜香,口味较清纯,汤清见底;

广东的客家菜包括梅江、东江和北江流域。 广东客家菜以东江菜为代表,菜品多用肉类,极少水产,主料突出,讲究香浓,下油重,偏咸,以砂锅菜见长,乡土气息浓郁。 传统的东江菜用的酱料较为简单,一般用生葱、熟蒜、香菜调味。东江菜兴起于惠州、河源一带,包括惠东、博罗等地,这些地方多属于东江流域。食材来源靠山吃山靠水吃水,距离河流、大海近,食材自然选用水产品较多。梅州派是客家菜的代表,梅州客家菜保持了浓郁的乡土味、食材原本的鲜味,较少用味道浓郁的调料品 ,承前启后,兼容并包,讲究镬气,注重养生保健,质地纯味浓香 ;

桂系流派以贺州、博白为代表,以酿菜、白切见长,口味平和,讲究调和搭配。

客家饮食" alt="

客家饮食" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/e61190ef76c6a7efce1b975594abb851f3deb48fc83d?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 客家饮食

作为豫菜的发祥地,北宋时期开封的饮食文化,被视为中国饮食文化史上辉煌的里程碑,对客家饮食文化产生了深远影响。《舌尖上的中国》第二季美食顾问,河南开封饮食文化博物馆馆长孙润田到福建省龙岩市进行了为期一周的客家文化考察。考察归来,他深感客家饮食文化,民俗文化与中原及开封的饮食文化,民俗文化一脉相承,客家饮食保留了大量的中州古味,是古代饮食文化的“活化石”。完整保留中原饮食特色的又属广东地区的东江客家菜,东江多山川地貌,气候和物产条件与中原相似,因此在食俗中得以最大程度的保留。东江菜用料以家畜、家禽的肉类为主,所谓“无鸡不清,无鸭不香,无肉不鲜,无肘不浓”所重皆为陆生肉类。菜肴风格上也和中原一样,讲求主料突出,造型古朴,以盐定味,以汤提鲜,力求酥烂香浓。烹调方法多样,尤以北方常见的煮、炖、熬、酿、焖等技法见长。

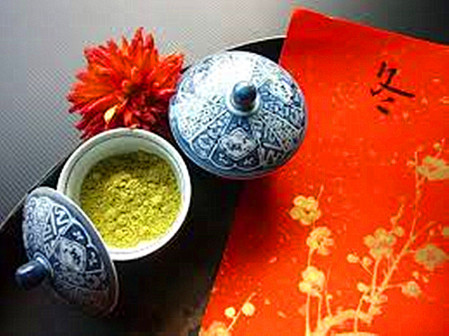

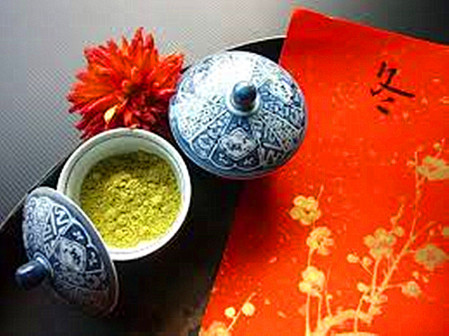

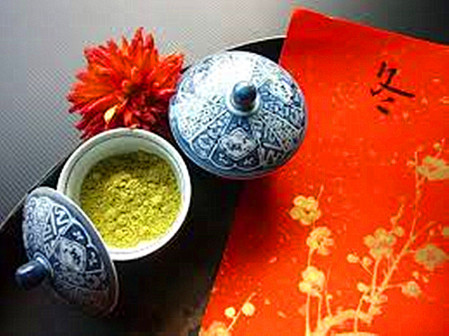

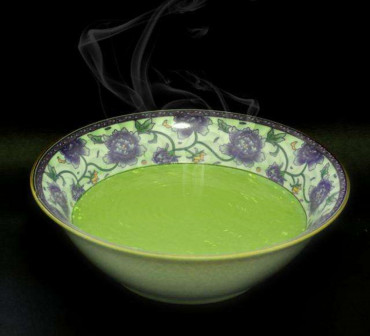

客家擂茶

客家擂茶" alt="

客家擂茶" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/b3b7d0a20cf431adcbefae32ca66bbaf2edda3cc3225?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 客家擂茶

客家擂茶是汉族传统饮食文化之一,史料记载宋代在中原地区已流行擂茶,在客家人丰富多彩的饮食文化中,擂茶是最具代表性的一种美味,其制作方式古朴典雅,充分表现了客家人对汉族传统文化之传承。后来随着南宋灭亡,中原的擂茶文化只剩客家人和日本人的沫茶所保留。南宋诗人黄升《玉林诗话》所载《肝胎族舍》一诗中曰“道旁草屋两三家,见客擂麻旋足茶,渐近中原语音好,不知淮水是天涯。”足以证明研麻,泡茶款客,已是当时江南地区的一种风俗。近代作家汪曾棋先生引用成书于南宋端平二年的《都城纪胜.茶坊》中出现的“冬天兼卖擂茶”、“冬月添卖七宝擂茶”、“杭州人一天吃三十文木头”说明历史上南宋偏安,人口众多,擂茶相当普及,甚至日耗大量木质枣擂杵。

客家粄果

客家粄果" alt="

客家粄果" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/6c224f4a20a4462309f7feb52c73650e0cf3d6ca7990?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 客家粄果

客家人的“粄”、“茶果”,“粄”为古汉语,乃古代中原地区佐茶充饥之食。东汉学者许慎《说文解字》“粿,谷之善者”,刘宋史学家何法盛《晋中兴书》“安既至,所设唯茶果而已”,南梁作家顾野王《玉篇》“粄,米饼”,唐代茶圣陆羽《茶经》引《晋书.桓温传》“桓温为扬州牧,性俭,每宴饮,唯下七奠柈茶果而已”,宋代文人陈藻《元日平江作》“草粿京团要贺年,玉融风俗不同天”,宋代《广韵》“粄,米屑饼也,字或作䉽或作䬳即此所本”,粄食曾是士族大夫佐茶之果物点心,中和茶之苦涩,免削肠胃,可以久饮不醉茶。

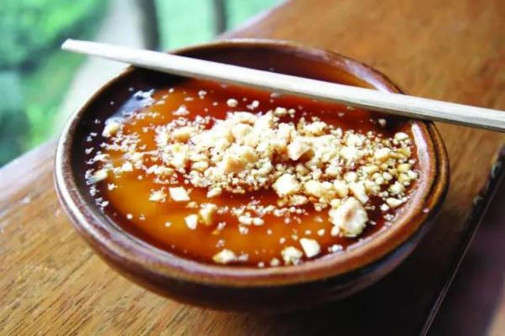

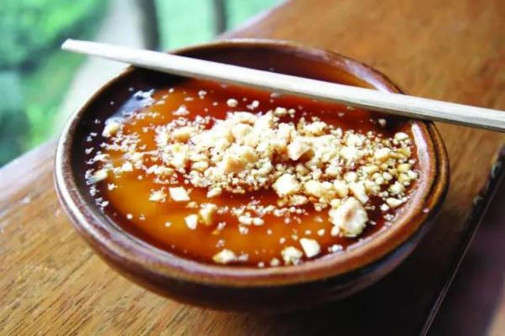

客家生鱼脍

客家生鱼脍" alt="

客家生鱼脍" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/908fa0ec08fa513d26977ca5ce3c42fbb2fb43167334?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 客家生鱼脍

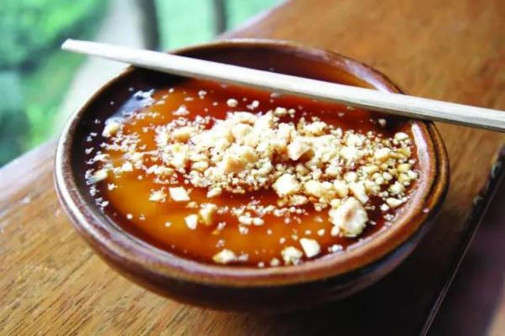

客家人食鱼生已有很长的历史,在宁化、兴宁、五华、信丰等地都有食鱼生的习惯,客家生鱼脍的特点是用的配料加了田螺香蒜醋,现在生鱼脍花样更多,有河鱼生、海鱼生、虾生等等。东汉史学家班固《汉书.东方朔传》“生肉为脍”周代《礼记内则》“肉腥细者为脍”周代《礼记》“脍,春用葱,秋用芥”而《论语》中又有对脍等食品“不得其酱不食”的记述,故先秦之时的生鱼脍当用加了葱、芥的酱来调味。而唐代更是食用生鱼脍的高峰期,从不少诗人的诗词中反映了鱼脍在当时的流行程度。李白《鲁中都有小吏逢七朗以斗酒双鱼赠余于逆旅因鲙鱼饮酒留诗而去》“双鳃呀呷鳍鬣张,拨剌银盘欲飞去”王维《洛阳女儿行》“侍女金盘脍鲤鱼”生鱼脍的制作和食用,大概在宋代达到巅峰,后随着南宋的灭亡,到了明清时期食鱼脍之风已衰落。今在被誉为客家祖地的宁化,生鱼脍为一大菜,看着软玉一样叠在盘中的鱼脍,蘸料有上等酱油和芥末酱、姜汁,吃起来口感柔嫩、软滑、腴润,只是鱼脍的清鲜略带一点点腥香,那是一种美妙的韵味。难怪唐代诗圣杜甫在《阌乡姜七少府设脍,戏赠长歌》一诗中赞美鱼脍“落堪何曾白纸湿,放筋未觉金盘空”

客家菜的基本特色是,用料以肉类为主,水产品较少;突出主料,原汁原味,讲求酥软香浓;注重火功,以炖、烤、煲、酿见长,尤以砂锅菜闻名;造型古朴,乡土风貌明显。现今保留于农家或饭店酒家的客家烹饪技艺,仍有许多奇妙的手工作法。如酒 法:典型菜例是玫瑰酒 双鸽。

其法是,将双鸽宰净,抹干,覆摊于瓦钵内,鸽下横放竹筷两根,使鸽身与钵底有一点距离,以畅热力,取玫瑰酒一杯置于两杯之间,然后整钵放入铁锅,加瓦盆作盖,取中火烧锅,鸽熟时杯中还存清酒半杯,但其酒味已荡然无存,只是鸽肉酒香扑鼻而已。

此法仅见于客家菜谱,现时农家为更省时简便,在此基础上创出 “三黄鸡”作法,更是简单奇妙:取一杯酒、一杯酱油、一杯水,混置锅内,锅半腰用几支竹筷支起宰好的整鸡一只,加盖旺火烧半小时开锅,即可食其甜香滑软的美味鸡肉。

东江客家美食节

另外,现今客家烹饪技艺中,有许多做法,溯本追源,极其古老,在现代菜谱中独具特色,如东江肉丸的历史可以追溯到2000多年以前。《礼记注流》列有八珍,第五珍叫“捣珍”其法是:“取牛、羊、麋、鹿、麇之肉,必肱(读枚,脊侧肉)。每物与牛若,捶反侧之,去其饵(筋腱),熟出之,去其颤,揉其肉。”此法在南北朝贾思勰的《齐民要术》中称为“跳丸炙”,是因其弹性能跳而名。可见,客家菜系的“捣珍”技法,出自古人,来自中原。如此种种,都说明客家烹饪术作为民俗文化中的饮食文化,勘称古意浓厚,是千百年来客家人在生活中凝炼出的智慧结晶。

如今,饮食界返朴归真之风日浓,发扬光大客家饮食文化的精华,继承其精美神奇的烹饪技艺,无疑是很有现实意义的。

吃素

客家对吃素有两种理解,一是不吃荤,二是没油吃。不吃荤的“荤”指肉类或动物油,没油吃的“油”兼指植物油和动物油。客家人吃素少数属于主动行为,多数属于被动行为,即艰苦的生活条件逼得你想吃素也吃不成,不想吃素也得吃。过去,除了过年过节或有宾客临门,客家人是很少买肉或宰家禽家畜的,只有家中杀了猪或农事繁重季节到墟上买点肉,才能打打牙祭开开荤。杀猪,一年之中不过一二回,到墟上买肉,一月之中也不过一二回或三四回,而且斤两也极有限。

这可难煞了家庭主妇,既要留一点作款待宾客用,还得留一点肥肉擦锅壁煮菜;剩下的肉,上有老,下有小,须怎么做,才能合家欢喜,确实不是件容易的事。其结果,家庭主妇本人往往只能喝几口汤。留下煮菜的那块肥肉甚至只能在烧热的锅壁上擦擦而已,使菜不至粘锅为度。这样,貌似吃荤,其实还是吃素。或问:为什么不用植物油呢?这是因为植物油井不比肥肉便宜。过去客家食用的植物油主要是山茶籽油(简称茶油)和菜籽油。

主要用途:一用来平时点灯以奉祀祖宗和诸神;二用来庙会时炸米饭敬神;三用来款待宾客(包括“回篮子”);自己一般是舍不得吃的。在无荤可吃的情况下,客家人最偏爱的素食大概莫过于豆腐了,它只需少许植物油即可,这也许是豆腐风靡客家地区的一条重要原因。幸好吃豆腐是革命先辈所推崇的。

客家菜

客家菜

客家人吃素正暗合了科学道理。现代有人撰文说:科学研究表明,肉食品和十大死亡原因中的六种疾病(心脏病、癌症、脑血管疾病、糖尿病、动脉硬化和肝硬化)有关。西方一些国家出现肉、蛋类食品被冷落,而以土豆为主的蔬菜和纤维丰富,特别是有防癌和避免动脉阻塞作用的食品,成为抢手货。看来客家人因生活条件窘困造成的被动吃素的行为,倒是“因祸得福”了。

吃野

先秦以来,中国人民便有“吃野”的文化传统。这里所说的“野”,主要指野菜、野果、野味。从《诗经》开始中国古代典籍中便一直有关于吃野的记载,这说明吃野在我国已有相当悠久的历史。

客家菜

客家菜

十月乌(生山中,叶小,木本,结果,十月成熟,味微酸无核,颗如绿豆大),紫葶子(木本,叶小,高一二尺,九月果熟,味甜有核,颗如豆大,生山中),梧桐子(即梧桐树所结之子,实大如胡椒,炒食之,颇香美),无花果(果大如杏,皮肉相连,味甜微酸),铙钹子(俗呼拔子,夏间结实如柿,肉白而微红,味甜),棘纽子(又名鸡爪梨,以所结之果,形状屈曲故也,树高大多枝而曲,果端所结子能酿酒)等等;野味有:虎,豹,豺,狼,野猪,豪猪,山羊,獭,黄麋,狸(有数种,一名猫狸,形似猫,稍大。一为果子狸,不食肉类,专采果子而食,尤嗜棘纽子。一为五段狸,皮可制裘,尾长文采可观。一为送屎狸,其遗粪有一定处。一为拱手狸,见人则前脚作拱手状如作揖),土蛇,竹鸡,雉鸡,米鸡,斑鸠,白鹭,鹧鸪,沙钻,鹌鹑,龟,鳖,蚌,蛤,田螺,石螺,石卵,白拐子(蛙之一种,梅州人尤喜捕食之),蛇(品种很多)等等,不计其数。

“野”的一个重要特点是新鲜、无污染,这正是营养学家所提倡的。据说,中国野菜有300多种,不仅具有糖、脂肪、蛋白质、维生素、无机盐等,而且营养成分高于常见蔬菜。野果的品种和营养成分也很丰富,如沙棘果的维生素C含量比常见水果高几十倍甚至几百倍,它含有18种人体必需的氨基酸、不饱和脂肪酸等,长期食用可益寿延年。至于野味则更是餐桌上的美味佳肴。客家居域多为南方的山区和林区,野菜、野果、野生动植物资源非常丰富。尤其是野味,天上飞的、地上走的、水中游的,都有,可说是“水、陆、空三军”齐备。这些,都为客家人“吃野”提供了得天独厚的条件。唯昆虫类食品资源如蚂蚁等,尚未在客家地区得到开发利用。

吃粗吃杂

客家菜

客家菜

客家菜

客家菜

客家菜

客家菜

客家菜

客家菜

梅菜扣肉

梅菜扣肉

奇巧的烹饪技术是客家人勤劳、聪慧的结晶。生活的动荡,环境的不断变化,使客家人在与自然斗争中,磨练出了顽强的生存意志和创造美好生活的奋斗精神。客家菜讲究功与法,以法求奇,以功求妙,于奇妙中穷其食物之美味。“民以食为天”,客家人注重烹饪之术,正是其生存观的体现。

酿豆腐

酿豆腐

客家饮食民俗中的养生保健意识尤为鲜明。客家菜用料讲究鲜嫩,讲究野生、家养、粗种;加工讲究煮、煲、炖,讲究粗刀大块,不破坏食物营养与纤维;烹调讲究原汁原味,不使过浓佐料,清淡可口,利于消化;膳食讲安搭配,讲究效用,多用药材调理阴阳,清降补泻,并根据时令增减食物品种。所有这些,都反映出客家人在千百年的生活实践中,勤于探索养生之道,善于总结保健经验,注重利用自然中潜藏的科学道理。

客家菜精品

在榜上有名的系指东江客家菜,它与潮菜、粤菜并称为广东三大菜系。传统的客家招牌菜是:梅州盐焗鸡、酿豆腐和红烧肉。与潮菜比较,客家菜的口感偏重“肥、咸、熟”,而这又与客家人以往的生活水平和习惯有关,因为以往客家人耕田,劳动强度大而荤食少,肥腻一点的食品能有效充饥;其次菜咸增加体内盐份;再次草木多,养成了客家人不惜柴木的习惯,且他们觉得火候烹得越到食物越香。【 原味可口】 诚然,社会在不断变革,在如今的社会主义新时期,客家菜也在不断创新。传统的东江菜在现代客家人的锅头里,逐步形成了自己的地方特色,有“原汁原味,可口可心”之美誉。

【原汁原味】 主要源于三个方面:一是选料讲求野生家养粗种的食物,即没有污染的“绿色食品”。值得一提的是,这些食品的质量好、味道好与客家人的生态环境好尤其是水好有着很大的关系;二是烹调方法采用煮、煲、蒸和炖等居多,不破坏食物的营养与纤维;三是极少添加甚至不加过重过浓的佐料,一般用生葱熟蒜调味。

【可口可心】 所谓可口可心,系指清淡的口感、实惠的价码和调和的作用。其调和作用类似现代术语“饮食疗法”。客家菜中不少有滋阴降火、清肝明目、壮腰补肾、养颜益气等功效。对于2014年,客家菜除有传统的盐焗鸡、梅州酿豆腐和红烧肉这些“老三篇”外,比较具特色的有:

客家盐焗鸡

客家菜

客家菜

水蒸鸡

选用家养或在山上用虫草谷物群养的鸡,整只放在锅里用水蒸熟,用手撕或刀切成六大块趁热吃,十分鲜甜滑嫩。另据资料介绍,这种用土法饲养的鸡比用精饲料养的其含氨基酸要高出10余倍,可见其营养价值极高。

全猪套餐

主要有选用猪最“精华”的八个部位的肉堡成全猪汤,蒸猪红、猪杂,红烧肉等,配吃一些青菜和家腌酸菜。这种吃法类似往时,客家人一年到头在春节钉杀猪时方有的口福。

全牛套餐

客家菜

客家菜

豆腐套餐

客家菜

客家菜

新港湖鲜

万绿湖野生的桂花鱼、鳝鱼和石鲶鱼仔,肉坚滑、味清甜,不带泥腥,或蒸或炖或煎都很可口。

盆菜

流传广东、香港围村一带近千年的“大盆菜”,又名“大盆宴”,以黄氏为主,据传当年乾隆皇帝游江南时品尝后难以忘怀,遂仿之行“千叟宴”而名声大振

盆菜

盆菜

广东客家菜以东江菜为代表,菜品多用肉类,极少水产,主料突出,讲究香浓,下油重,偏咸,以砂锅菜见长,乡土气息浓郁。

【正月元宵节】 元宵节客家人总要吃汤丸和悬挂花灯笼。汤丸有咸与甜两种,取“团圆”的好兆头。客家人的习惯是过了元宵节、吃了汤丸以后,就要送回家过年的亲人出远门,表示祝愿亲人一年在外平平安安、年底再回来团圆。在元宵节或早三几天,上一年“添丁”的人家要在祖屋中厅的梁上悬挂大花灯笼,并请亲朋好友前来吃洒祝贺,户主抱来去年出生的男婴先向先祖神位参拜,接着参拜长辈,长辈给“利是”表示祝愿,完毕后众人开怀畅饮,吃过灯酒,男婴就算正式加入家族行列,将名字注入族谱。一般是一个儿子挂一个灯笼,哪个围屋挂的灯笼越多就越光彩,表示人丁兴旺。

客家菜

客家菜

【 三月清明】 这一期间野艾草比较鲜嫩,客家人就采来做成糍来吃。清明过后,就开始插秧了,所以有俗语说:“吃了野艾糍,肩头磨得损。” 在广州的万绿湖酒家里,还有一道叫做“野艾煎蛋”的菜式,据其朱老板介绍,野艾还具有清凉滋补的功效。

【四月八】 也叫水节,立夏节,因为是在表黄不接的时候,过节吃的食品较差,大多数吃的是杰米粉与麦皮混和做的糍。

客家菜

客家菜

七月十四 上半年农作物的收成与下半年的耕种已基本结束,有喜庆丰收和放假休息的气氛,这天家家户户磨豆腐、吃鸭子,还要吃多种做法的新鲜花生。

【八月十五中秋节】 吃月饼、炒田螺及板栗、柚子、山梨等瓜果。月饼、田螺都表示团圆,这天外出做工的人都要回家过节。以往还有放孔明灯作娱乐的传统。

【九月九重阳节 】也叫鬼节,客家人祖上的二次葬都在这天进行。这天吃的小吃是九重皮。

客家菜

客家菜

【春节(过年〕】 十二月二十五日开始不出远门,忙着准备过年的食品、迎接远归的亲人。过年吃糯米做的油果、大笼糍,还有红烧肉、酿豆腐等客家菜。特别是大年三十除夕,客家人不管多远都要赶回家吃“团圆饭”,与亲人团聚。

2010年,章贡客家菜被列入江西省第三批省级非物质文化遗产名录。

2011年,东江客家菜被列入惠州市第四批市级非物质文化遗产名录,东江客家菜制作技艺被列入惠州市非物质文化遗产名录传统技艺项目。

梅江区客家盐焗鸡制作技艺、长乐烧酒制作工艺、梅县客家娘酒酿造技艺、留隍云片糕制作技艺、蕉岭三及第等被列入广东省级非物质文化遗产名录。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。