-

第三次中东战争 编辑

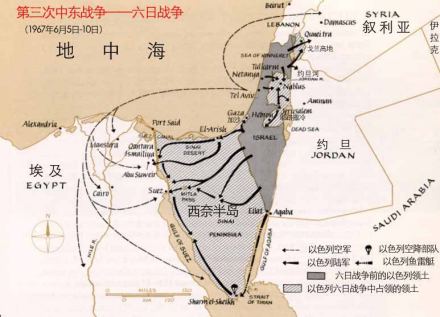

第三次中东战争,以色列方面称六日战争,阿拉伯国家方面称六月战争,亦称六五战争、六天战争,发生在1967年6月初,是“先发制人”战争的一个典范。战争共持续了六天,以色列占领了埃及的西奈半岛、叙利亚的戈兰高地、约旦河西岸地区、耶路撒冷,以及约旦所管辖的地区及加沙地带,共达65000多平方公里的土地。大批巴勒斯坦难民被赶出家园。

名称:第三次中东战争

发生时间:1967年6月5日 至 1967年6月10日

地点:中东

参战方:以色列,阿拉伯国家

结果:以色列获胜

伤亡情况:以色列 死亡900人,受伤4500人阿拉伯国家 死亡2万人,受伤4万人

第三次中东战争清晰地图

埃及和叙利亚于1958年2月合并,国名阿拉伯联合共和国,简称阿联。以色列面临南北联合的威胁。1958年7月14日,伊拉克的军事政变推翻了费萨尔王朝,卡塞姆将军建立军事政权。卡塞姆深受苏联的影响,退出巴格达条约,拒绝美国的军事援助。同样,黎巴嫩和约旦也受到纳赛尔的煽动。1958年春至夏,黎巴嫩发生内战,伊拉克军队也卷了进去。黎巴嫩政府要求美国援助,第二天,美国海军陆战队在贝鲁特登陆。 约旦国王侯赛画像

约旦国王侯赛画像

1964年是阿拉伯各国团结气氛见诸成效的一年。叙利亚、约旦、黎巴嫩在成立巴勒斯坦解放组织(PLO)和利用约旦河的问题上达成了协议。对此,埃及等其他阿拉伯国家也表示支持。改变约旦河上游的流向,使之不被以色列利用,这对以色列来说是关系生死存亡的问题。1964年11月,以色列空军轰炸了这个水利计划的关键——约旦河上游。阿方判断,强行实施计划会引起战争,因而于同年12月放弃了该项计划。1965年5月14日于耶路撒冷建立的巴勒斯坦解放组织,是纳赛尔所不感兴趣的。和以色列斗争的不是纳赛尔而是叙利亚领导的巴勒斯坦解放组织及其下属游击队,这有损于以阿拉伯盟主自居的纳赛尔的自尊心。1966年2月在一次改变中诞生的叙利亚军事政权,加强了巴勒斯坦解放组织。1966年春以后,在以色列不断发生来自约旦和黎巴嫩的袭击事件。10月,以色列向联合国提出控诉,但毫无效果。

1966年11月3日,以色列军队袭击了约旦的萨穆村游击队基地,给游击队造成亡18人、伤54人的损失。到1967年,在叙以边境上不断发生袭击和炮击事件,形势更趋紧张。双方空军终于交战,叙利亚的6架飞机被击落。5月,袭击事件仍不时发生。以色列领导人的态度用《纽约时报》的话说,是:“为了杜绝袭击事件的发生,除了对叙利亚行使武力外别无他法。”无独有偶。莫斯科、开罗、大马士革传出了“以色列军队正在北部集结兵力,准备进攻叙利亚”的消息。以色列再三要求苏联大使到现场调查,澄清以色列是否真的在集结兵力,但遭到了祖巴钦大使的拒绝。战争的真正根源在克里姆林宫。

随着双方冲突的进一步加剧,1967年,埃及总统纳赛尔下令接管了位于埃及和以色列两国之间的联合国紧急部队的阵地,5月23日纳赛尔又下令封闭了以色列的重要出海口蒂朗海峡,这使以色列下定决心与阿拉伯国家开战。

以色列

第三次中东战争场景

第三次中东战争场景

以色列的战争计划是开战后集中兵力首先消灭对以色列威胁最大、阿拉伯国家中实力最强的埃及空军和埃及陆军,随后掉过头来进攻约旦和叙利亚。

阿拉伯国家

阿拉伯国家相比以色列来说也是毫不逊色,苏联向埃及(即阿拉伯联合共和国)提供了价值10亿美元的军火,包括6艘战舰、喷气式飞机和T55坦克等先进武器,苏联还向埃及派出了军事顾问团帮助埃及训练部队,这使埃及成为阿拉伯国家中军力最强国家。约旦军队由英国顾问训练,装备英制武器,兵力虽少但装备精良。叙利亚军队武器也由苏联提供,此外叙利亚还在戈兰高地筑起了坚固的防线,准备防御以色列军队的进攻。

阿拉伯国家的计划是后发制人,以坚固的防御击退以色列的进攻。纳赛尔认为这场战争还会像第二次中东战争时那样,国际舆论会倒向阿拉伯国家,苏联会大力支援阿拉伯国家,而美国也会像第二次中东战争时那样要求以色列撤军,这无疑是阿拉伯军队犯下的最大错误。

空中偷袭

1967年6月5日,以色列出动了全部空军,对埃及、叙利亚和约旦等阿拉伯国家发动了大规模的突然袭击。

第三次中东战争

第三次中东战争

这一天,以色列空军几乎倾巢而出,甚至连教练机也投入了战斗,对阿拉伯国家25个空军基地进行了袭击。从早晨到下午18时,以色列空军对阿拉伯各国进行了四波突袭,第一波袭击了埃及10个机场。第二波主要袭击埃及的轰炸机基地和混合机种的8个机场。第三波攻击了约旦、叙利亚和伊拉克的空军基地。最后,在完成了对阿拉伯空军25个基地的攻击之后,17时15分到18时,开罗国际机场和另一个空军基地也遭到了严重破坏。就这样,在开战后60个小时,以色列共击毁阿拉伯国家飞机451架,其中埃及就损失飞机336架,叙利亚损失60架,约旦损失29架,伊拉克损失25架,黎巴嫩损失1架。埃及作战飞机损失了95%,整个埃及空军陷于瘫痪,而以色列只损失了26架飞机。

为实施这次空袭,以色列进行了长时间的侦察、准备。基本上摸清了阿拉伯各国军队的情况,尤其对空军的情况十分清楚,如空军基地的位置,跑道状况,雷达设施等,甚至连埃及军官的活动规律也了如指掌。

以色列飞机从特拉维夫和以色列中部机场起飞以后,保持四机编队,向西面地中海出航。以色列飞行员巧妙地利用朱第安山阻挡,躲过了约旦雷达网的搜索。随后,飞机在离海面不到10米的高度飞行,进入陆地后,升至20米,又躲过了埃及雷达的探测。他们没有直飞所要攻击的目标,而是尼罗河三角洲北面,突然折转向南,从埃及后方发起进攻,攻击高度只有100—150米。攻击中,以军飞行员都遵循“先打跑道,后打飞机”的原则。

以往战争中几次成功的偷袭,多选择在周末或星期日,而以色列却打破常规,选择在星期一。埃及军队总以为以色列在拂晓发动进攻,因此,在进行战争动员以来,每天拂晓,埃及空军都派出两架飞机进行巡逻。每天5点,有5分钟警报时间,这时雷达全部打开,到7点半左右解除警报。按埃军惯例,开罗时间9点正式上班,8点45分,正是交接班的时间,也是巡逻机着陆的时间,大多数军官正在上班途中,大约有15分钟的间隙可以利用。从气象情况看,开罗时间8点45分正是尼罗河三角洲和苏伊士运河雾气消散的时刻,能见度好,便于对地面实施攻击。并且以色列战机背光攻击,埃及防空火力正对着阳光无法准确射击。

激战西奈半岛

西奈半岛位置

西奈半岛位置

为了挽回败局,埃军顽强抵抗,发动了两次反攻,终因没有空军支援而失败。7日,北路以军攻抵坎塔腊附近;中路以军越过比尔吉夫贾法;南路以军进抵吉迪山和米特拉山口,堵住了埃军退路。于是,埃军不得不封锁苏伊士运河。以军全歼了埃及在西奈半岛上的5个师,一直进犯到苏伊士运河东岸。仅仅三天时间,西奈半岛就全部落入以军之手。

进攻约旦

约旦版图

约旦版图

以色列中部军区司令员乌齐·纳尔斯基少将负责指挥进攻耶路撒冷及周围地区。他派米·阿里的第10机械化旅控制耶路撒冷走廊,切断该城与腊马拉之间的公路,古尔上校指挥的伞兵旅负责占领旧城。5日夜,以军开始猛攻耶路撒冷。6日晨,古尔伞兵旅越过曼德尔鲍姆门和警察学校之间的地区。6日上午,以军夺取了耶路撒冷旧城至以色列占领的斯科普斯山之间的地区,古尔伞兵旅在山下占领阵地,并与山上取得了联系。7日,古尔伞兵旅开始向耶路撒冷城内进攻,很快占领该城。

在北部的纳布卢斯和杰宁方向,5日,以军在空军的配合下,首先进攻杰宁以西约军炮兵阵地。接着,巴尔·库奇瓦指挥的以军装甲旅卡巴蒂亚,切断了杰宁与纳布卢斯和约旦河西岸其他大部分地区的联系。约军装甲部队进行反击双方展开了一场坦克战。库奇瓦部队突破约军防线后与一个步兵旅汇合,然后分两路进击杰宁,并占领该地。6日,以军向东西两翼进攻纳布卢斯,并于当晚占领该城。7日,以军占领了耶路撒冷东区和约旦河西岸约旦管辖的全部地区。当日20时,约旦和以色列接受联合国停火决议。

占领戈兰高地

安理会通过了“立即实现停火”和“限期停火”的决议,以色列8日同意“停火”,然而到9日,以色列又开始向叙利亚发动大规模进攻,进攻方向指向戈兰高地。

戈兰高地

戈兰高地

以军进攻戈兰高地的部队有6个旅,其中3个旅从北进攻,2个旅从南进攻,1个旅机动作战。

9日11时30分,以军从南北两面向戈兰高地进攻。北路由北部军区的艾伯特·曼得勒装甲旅、约纳·埃夫拉指挥的“戈兰尼”步兵旅和巴尔·科奇瓦的装甲旅组成。

9日,曼得勒旅攻下卡拉,“戈兰尼”旅则分兵两路,一路向巴尼亚斯出击,另一路指向特勒阿扎奇高地,并于当晚占领了该高地,接着“戈兰尼”旅又向这里的山上推进,于午夜占领了山上的叙军阵地。

10日,以军科奇瓦旅协同“戈兰尼”旅一部进攻巴尼亚斯,并向艾因菲特和冯马达推进。曼得勒旅此时从卡拉德东进击库奈特拉,未经战斗就占领了库奈特拉。

从南部进攻戈兰高地的以军由古尔伞兵旅和阿夫农步兵旅组成,他们首先向塔瓦菲克和雅穆克河谷发起进攻,在夺取塔瓦菲克后,又攻克了菲克和埃拉尔,并沿太巴拉湖东岸开进。以军夺取了戈兰高地的大部分地方和通往大马士革的几条主要公路,夺取了横跨阿拉伯地区通往黎巴嫩的输油管。

在“六五战争”中,叙利亚、埃及与以色列军队在戈兰高地共投入2000辆坦克进行交战,在每千米战线上布置有坦克30辆之多,其中大多数是主战坦克。戈兰高地的坦克战共进行了18天,双方的主战坦克进行了厮杀,双方共损失一千多辆,这场坦克大战实际上是主战坦克的大会战。

停火

战争开始后,苏联秘密向美国表示不会介入战争,但是要求美国尽快向以色列施加压力促使其停火。然而美国政府却并不急于在以色列取得优势的情况下要以色列停火。在联合国,阿拉伯国家代表和苏联坚决要求以色列和阿拉伯国家应当退回战争开始前的国境线,这无疑是要求以色列放弃所占领的阿拉伯国家土地,而美国表示,无论开第一枪的是不是以色列,这场战争爆发的原因是纳赛尔下令封锁蒂朗海峡和驱逐联合国维和部队,因此让以色列退回1967年6月5日的国境线不可接受。

此时战局对阿拉伯国家来说已经走向崩溃,苏联被迫接受了美国提出的条件,苏联催促纳赛尔停火,而纳赛尔拒绝了第一次停火呼吁,但是此时阿拉伯国家败局已定,纳赛尔只得回电苏联接受停火。

而以色列此时正在戈兰高地继续猛烈进攻,以色列军队企图占领更多的叙利亚土地以改善战略形势,而苏联则警告美国要求以色列立即停火,美国一面向以色列施加影响促使其停火,一面向地中海增派部队。

在“六五战争”过程中,联合国安理会先后通过“立即停火”和“限期停火”两个决议。1967年6月10日,埃及接受停火协议。6月11日,叙利亚接受停火。以色列在6月12日停火。1967年8月29-9月1日,第四届阿拉伯首脑会议在喀土穆召开,会议决议要求阿拉伯各国做出共同努力,消除侵略痕迹,确保以色列撤出6月5日后占领的阿拉伯领土。决议还说,阿拉伯的基本义务和信念是,不承认以色列,不同他和解,不同他举行谈判,要维护巴勒斯坦人民返回家园的权利。1967年11月22日,安理会一致通过由英国提出的第242号决议,规定了和平解决中东问题的原则和基础,即:以色列撤出在“六五战争”中占领的土地;结束一切好战言论和交战状态,尊重并承认该地区各国的主权、领土完整和政治独立,以及它们在不受到使用武力或以使用武力相威胁的、可靠和得到承认的边境内和平生活的权利;保证该地区的水道的通航自由;使难民问题得到公正解决。但安理会第242号决议并未得到切实执行,阿以争端继续,中东局势依然紧张。

耶路撒冷纪念第三次中东战争40周年

耶路撒冷纪念第三次中东战争40周年

然而,事态发展表明,科恩所说的这个“现实”一直在遭遇不断的挑战。期间,除埃以、约以最终通过和平谈判实现了双边关系的正常化外,巴勒斯坦难民问题、约旦河西岸问题、耶路撒冷地位问题以及戈兰高地问题等,都由于各方复杂的利益关系以及牵涉到政治、宗教、民族等多方面的复杂因素而遗留下来,成为后来中东地区巴以冲突、黎以冲突、叙以矛盾等问题久拖未决的障碍。

这其中主要是以色列战后政策方面的问题。比如:在加沙和约旦河西岸等地修建犹太人定居点,激化了以色列与当地巴勒斯坦人的矛盾;修建多个检查站,阻碍了巴勒斯坦地区人员和商品的流通,造成巴经济恶化和人道主义危机,引发巴民众对以色列占领的更多暴力反抗等等。曾批准设立某些定居点的以副总理佩雷斯如今也承认,在巴勒斯坦人口高度密集的希伯伦等地建立定居点“是个错误”。此外,地区极端势力的抬头也使有关问题的解决更加复杂化。巴勒斯坦抵抗运动(哈马斯)一直不肯接受中东问题有关四方提出的放弃暴力、承认以色列、接受巴以达成的和平协议三原则,这是以色列无论如何都无法接受的。

佩雷斯说:“第三次中东战争的胜利对以色列来说是难忘的,不幸的是,它并不是最后一次战争。”的确,在随后的40年间,以色列与巴勒斯坦、黎巴嫩之间大大小小的冲突频频发生,2021年还在延续。战争一方面夺走了成千上万生命,一方面也在告诫人们,它并不能解决问题。

战争中的阿拉法特

阿拉法特

阿拉法特

第三次中东战争结束后,阿拉法特仍然留在巴勒斯坦,在以色列占领区生活战斗了四个多月。他经常生活在巴勒斯坦农民中间,效仿当地的农民戴方格头巾。他对这种头巾有专门的解释。他说,黑白方格代表巴勒斯坦农民;红白方格代表沙漠中的贝都因人;方格中的白色代表城市中的居民。自那时起,他一直戴这种头巾,借以显示他的独特风格,也表达他对巴勒斯坦人民的真挚感情。

阿拉法特的夫人苏哈在回忆“六五战争”时写道:“我听见直升机在城市上空盘旋。在被放弃的街头,载满军人的吉普车和卡车占据了阵地。抵抗战士在拜特富和纳布卢斯向以军巡逻队投掷手榴弹攻击之后,以色列人施行传统的戒严部署。”

第三次中东战争中的阿拉法特

第三次中东战争中的阿拉法特

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。