-

白于山 编辑

白于山,古代曾有白露山、白玉山、横山、长城岭等称谓。在陕西省北部,与宁夏回族自治区盐池县南部、甘肃省东南部环县、内蒙古自治区西南部边缘接壤。近东西走向绵延100-200公里。山体由砂岩、页岩构成,上覆厚层黄土及流水堆积物。受地壳运动和河流切割影响,形成长梁、残塬、沟壑、墹地相间分布的特殊地形。平均海拔1600-1800米,梁顶起伏和缓,为陕西黄土高原北部海拔最高的地段。对主峰的记载不一,有的地方志以魏梁(1970米,在定边县正南方)主峰;有的以同名高峰(在靖边县,海拔 1823 米)为主峰。白于山主脉为黄河支流无定河、延河及北洛河的发源地。次一级梁地构成泾河、延河、清涧河、大理河、无定河等源区的分水梁地。山地植被稀少,以草本植物为主,植被中药材资源丰富。大部分地面黄土裸露。土壤侵蚀严重。由于古代长期处于汉民族中央政权与北方少数民族的战争前沿,长城、堡寨遗迹遍布。同时经济社会长期发展滞后。白于山处中国农、牧交界地带,明以前以牧为主,以后历代农业有所发展,但以旱作农业为主,收获有限。白于山属陕甘宁盆地油气田、陕北侏罗纪煤田核心地带,地下能源丰富,是中石油的主要油气矿区及陕西省煤炭开发区。

中文名:白于山

别名:横山、长城岭

所属山系:六盘山脉

地理位置:陕甘宁交界处

走向:东西

长度:100 km

宽度:35 km

起点:西起宁夏回族自治区盐池县东

终点:东至横山县

主峰:白于山1823米

最高峰:魏梁1907 米

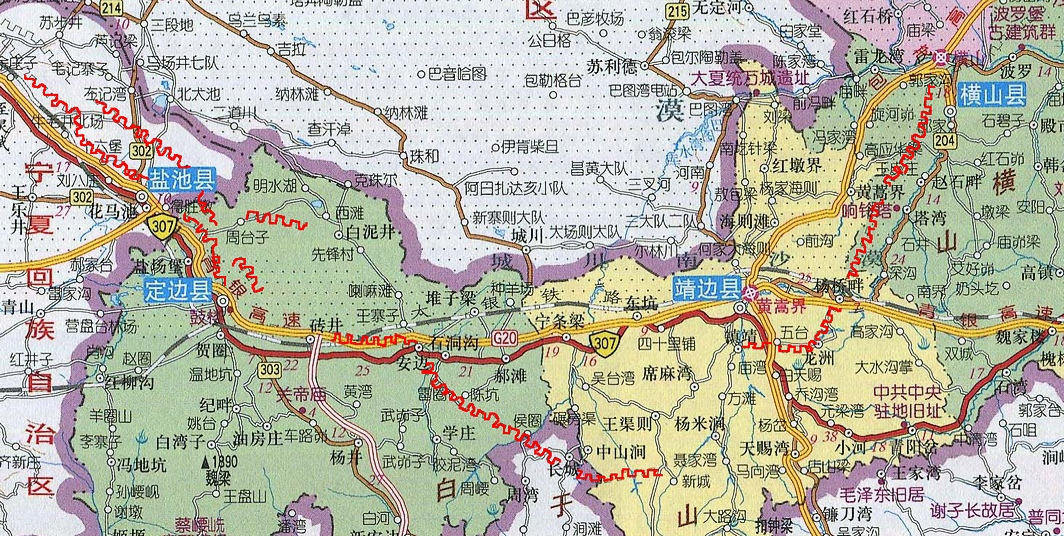

白于山位置及走向

白于山位置及走向

白于山,陕西省黄土高原区西北部,主要分布于陕北定边县、靖边县、横山县南部与吴起县、志丹县、安塞县接壤地区,向西可延伸至宁夏回族自治区的盐池县东部 。向南延伸至甘肃省华池县北部边缘。主梁东西延伸,海拔1800米,长约100公里。计算断续延伸向西进入宁夏境内、及向东延伸至横山县的梁地,总长约200公里。

白于山主脉

主峰大墩梁(白于山峰)一带山岭

主峰大墩梁(白于山峰)一带山岭

魏梁

魏梁

白于山的主峰,各种资料说法不一。《定边县志》认为是定边县的魏梁(白于山最高峰),《靖边县志》认为是该县水路畔乡境内的墩梁山(海拔1823米),《陕西省志·地理志》认为是靖边县石窑沟乡南的白于山峰(海拔1823米)。根据地图标注,墩梁山和白于山峰在同一个地区,由于水路畔乡、石窑沟乡都已经撤销,该地为白于山北麓芦河、红柳河东源及南麓周河、杏子河的发源地。而魏梁在定边县西南部,海拔1890米(有记作1907米)。

名称 | 地理位置 | 海拔 | 备注 |

|---|---|---|---|

白于山峰 | 石窑沟乡南 | 1823米 | 为白于山东段高峰之一,靖边县最高点。地面裸露。即墩梁山,一般作为主峰。山高坡陡,水土流失严重。 |

吉山梁 | 县西南 | 1805米 | 为白于山地东段向北延伸的高地 |

五台山 | 县东南 | 1731米 | 为白于山地东段向北延伸的高地 |

燕墩 | 县西南烟圈北部 | 1761米 | 为白于山地东段向北延伸的高地 |

万药山 | 龙州乡 | 1601米 | 因山中遍生药草而得名。据光绪本《靖边县志》记载:“山中有野人参”,今已绝种。 |

芦关岭 | 天赐湾乡 | 1700米以上 | 主峰大墩塌、小墩山高均在1700米以上,其芦子关为古代险关要塞,唐代诗人杜甫《塞芦子》一诗生动真切地描绘了芦关的险要地势。 |

老虎脑山 | 龙州乡 | 1730米 | 山势高峻,最高峰形如虎头,故得名。 |

名称 | 地理位置 | 海拔 | 备注 |

|---|---|---|---|

魏梁 | 县白湾子乡南 | 1907米 | 旧称干沟山,为白于山最高分水梁地,是陕西北部最高峰。梁地南北长约4公里。 |

郝山 | 白湾子乡 | 1905米 | 为白于山西段高峰之一,地面裸露。 |

马鞍山 | 县西南 | 1875米 | 为白于山西段高峰之一,地面裸露。 |

花凤子梁 | 杨井乡西南端 | 1864米 | 为白于山西段高峰之一,地面裸露。即鹰窝山鹰窝之脑 |

张元峁南梁 | 杨井乡东南 | 1861米 | 为白于山西段高峰之一,地面裸露。 |

羊圈山 | 红柳沟镇境内 | 1875米 | 地状如羊圈 |

吴起县吴仓堡乡长虫(音)梁无定河发源地

吴起县吴仓堡乡长虫(音)梁无定河发源地

山名 | 经度 | 纬度 | 海拔(米) | 山脉走向 | 所在乡村 |

|---|---|---|---|---|---|

寨子梁 | 08°31' | 37°11' | 1785 | 南北 | 五谷城乡 |

天赐梁 | 108°31' | 37°11' | 1743 | 南南-东北 | 五谷城马湫沟 |

斜梁 | 108°23′ | 37°06′ | 1663 | 东南—西北 | 五谷城村 |

营盘山 | 108°26′ | 37°16′ | 1669 | 西南—东北 | 长城乡东南 |

榆树梁 | 108°26′ | 37°16′ | 1670 | 南北 | 长城乡东南 |

申大梁 | 108°19′ | 37°11′ | 1757 | 南北 | 周湾乡 |

王土儿 | 108°18′ | 37°17′ | 1727 | 南北 | 周湾乡 |

墩儿山 | 108°17′ | 37°17′ | 1700 | 南北 | 周湾乡 |

志丹县境内有:

金鼎山,位于县西约60公里处,金鼎乡政府驻地。濒临洛河,位于罗坪川河与洛河交汇处的东南方,四周无依,孤立突兀。山顶有明、清时代建筑的古庙遗址。清末,西捻军余部曾在此屯兵。民国时,建为寨子,驻有民团。

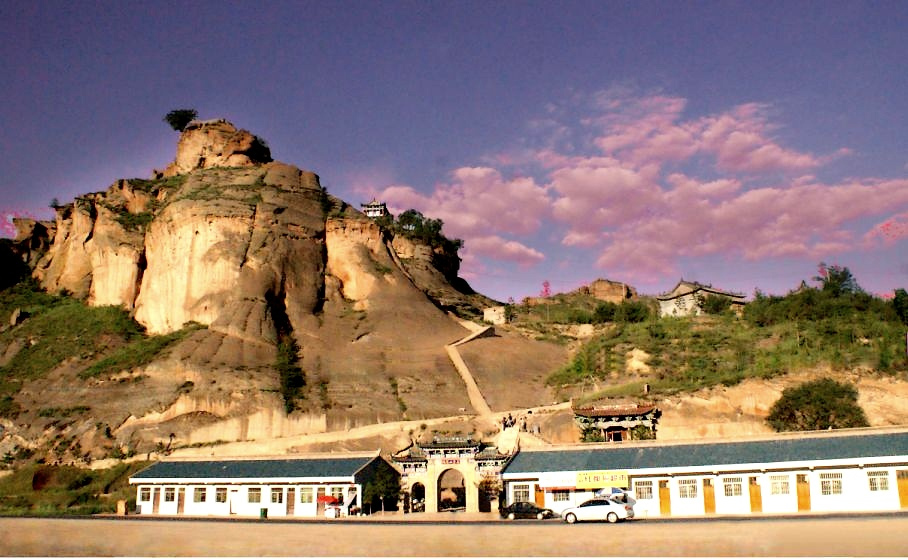

永宁山

永宁山

永宁山,旧称石楼台山。位于县南28公里,洛河东侧,鹞子川口对岸,海拔1312米,东西走向,长2.2公里,宽1.5公里,全为红砂岩质,山梁向洛河突出一山嘴,洛水环绕其东、西、南三面,山嘴巍然独立,峭壁飞崖,早在南宋就建为防犯固寨。共分三层,上层居之山顶,中层微微内倾,十分陡峻,下层通洛水供取饮,可容千人。清代和民国时期均设过县署,民国时期,县长贺耀斌题词“洛上奇峰”镌于石崖之上。1928年,志丹最早的党团支部成立于此。

三台山

三台山

三台山,位于县城南约17公里处的周河下游东侧,海拔1240米,南北走向,南北长2.3公里,东西宽0.6公里。山体全为红色砂岩,山上三峰如联珠,故名三台。顶上松柏挺拔,峰底有古代构筑的石窟寺,旁为陡崖,山路一条凿石成台阶。本地人将三台、永宁、金鼎三山称为“姊妹山”。

炮楼山,居县城东北0.5公里处,北邻城隍庙沟,海拔1400米,西麓为红石陡崖,凿石为窑。党中央在陕北时,毛泽东同志在志丹的旧居就在此地。现多居住城镇市民。由于其特殊的地理位置,成为历代统治阶级防守县城的要山之一。清代,在山顶安置一口大钟报警,故名钟楼山。1930年国民党少将高玉亭在山顶修筑一座炮楼,故改名炮楼山。

太平山,旧称太白山。位于县城西南约1公里处,隔周河相望,南北走向。南北长1.5公里,东西宽1公里,海拔1219.1米,山顶梯田层层,山坡林木茂盛,底部岩石显露,是历代统治阶级防守县城的要山之一。据旧志记载:宋代前称太白山,后因其对县城起安全保卫作用,元代改名太平山,历代文人墨客题咏较多。

小石山,位于县城东2公里处,北邻炮楼山,隔河与太平山对峙,海拔1487米,面积约0.75平方公里,山顶建有电视差转台,山坡为成片绿林,志杏公路通过此山,是本县军事防护的要山之一,西麓红石陡坡,多居住市民。

马头山,位于县城约31公里处,海拔1563米,南北走向,长3公里,宽0.7公里,山体多裸露红砂岩,山梁南高且宽,北缓并窄,南部有部分荒地,其余全被茂密的森林覆盖。1936年8月19日至26日,中共中央在此召开了全国哥老会代表会议。

闯成山,位于县城东13公里处,东北一西南走向,海拔1447米,长约4公里,宽15公里。山梁山峁纵立,中间一丘离出两翼,山坡陡立,且有部分红粘土外露,山底裸露红色砂岩。山上旧筑有城。清同治年间,回汉纠纷,此城遭兵燹。

子长县境内,位于白于山主脉与横山支脉交汇地。

白于山东延支脉在子长县

白于山东延支脉在子长县

山梁 | 位置 | 经纬度 | 海拔 | 走向 | 长度 |

|---|---|---|---|---|---|

营盘山 | 县西,距县城27.40公里 | 北纬37°08′,东经109°21′ | 1533米 | 南北 | 1公里 |

国家元峁 | 县西,县城25.50公里 | 北纬37°08′、东经109°22′ | 1511米 | 南北 | 1.40公里 |

羊路山 | 县西,距县城28.80公里 | 北纬37°09′、东经109°20′ | 1526米 | 南北 | 5.50公里 |

高梁山 | 县西,距县城28公里 | 北纬37°10′、东经109°21′ | 1522米 | 南北 | 3公里 |

康家梁 | 县西南,距县城22.50公里 | 北纬37°01′、东经109°27′ | 1500米 | 东西 | 1.10公里 |

朱四山 | 县西北,距县城22.70公里 | 北纬37°12′、东经109°22′ | 1502米 | 西北-东南 | 4.20公里 |

上山 | 县西北,距县城45公里 | 北纬37°19′、东经109°12′ | 1532米 | 南北 | 4.40公里 |

前大山 | 县西北,距县城30.50公里 | 北纬37°13′,东经109°20′ | 1525米 | 南北 | 2公里 |

老南家湾圪梁 | 县西北,距县城33.3公里 | 北纬37°17′、东经109°20′ | 1560.30米 | 南北 | 3.50公里 |

墩梁圪堵 | 县西北,距县城35.40公里 | 北纬37°15′、东经109°17′ | 1562米 | 南北 | 2.50公里 |

吴家梁 | 县西北,距县城28.50公里 | 北纬37°15′、东经109°23′ | 1507米 | 南北 | 2公里 |

姬家山 | 县西北,距县城31.50公里 | 北纬37°15′、东经109°20′ | 1550米 | 南北 | 2公里 |

天神庙梁 | 县西北,距县城32公里 | 北纬37°14′、东经109°20′ | 1535米 | 东西 | 2公里 |

墩山 | 县西北,距县城约32.40公里 | 北纬37°12′、东经109°18′ | 1512米 | 南北 | 1公里 |

大梁山 | 县西北,距县城33公里 | 北纬37°13′、东经109°19′ | 1527米 | 南北 | 1.30公里 |

东部延伸山梁

天柱山,据《太平寰宇记》、《绥德州志》记载,天柱山约在今子洲县西20公里的双庙湾附近。从绥德至靖边的大道,顺大理河西行,即经过双庙湾、周家崄等地。双庙湾北是大、小理河的分水梁,梁脊海拔约1200米。经过大理河谷的通道,为唐代绥州至夏州(治今靖边县东北)的大道,宋时西夏就曾由此通道向东进攻过北宋。

九里山,在清涧县北20公里处,是一东西横亘的黄土梁。延(安)绥(德)公路劈山而过。古代的官路在今公路以东。当时越岭下山,坡长共九里,故名九里山,又名官山。九里山是淮宁河、清涧河与无定河的分水岭,海拔1250米。

营盘山,古名堡子山。宋元丰四年(1081年),曲珍击败西夏军于堡子山。营盘山是清涧河支流中山川与马河川的分水岭,海拔约1500米。此处向东可通绥德,向南可下延安,东南可达清涧,而且均成居高临下之势,利于屯兵据守和实施兵力机动。

禅梯岭,俗称雁门关,亦叫铁关。唐称合岭关。位于延安、延川和延长三县的交界处。海拔1251米,南北两侧高出50多米,形成马鞍形。古代道路由延安经禅梯岭,北去绥德,东去延水关,过黄河可达太原。禅梯岭附近为黄土梁峁地形,是延河与清涧河的分水岭。屯兵据守,既可扼控两河谷道,又便于南北机动。

横山支脉

横山,芦河与黑木头河、大理河的分水岭,是白于山东段向东北方向的延伸部分,也是黄土覆盖的梁状山地,梁地平均海拔1400-1600米,是陕西黄土高原北部的第二高地。横山山脉在横山境内呈西南-东北向延伸约60公里。横山南跨大理河与白于山相连,大墩梁与小南山(又名阳坬山,位于大理河南岸,海拔1534.9米)相对峙,大理河形成狭谷(青阳岔附近);北越无定河谷于长城梁地相通。横山与其西侧的长城梁地(芦河与黑河子,九房沟的分水岭)、柠条梁、八里坬梁、定边城西毛乌素沙带大致平行,而且彼此间距、海拔度一致,反映出它们形成过程与白于山有密切关联。横山是本区第二高地,白于山与横山之间形成南高北低,其东南地势北高南低的状态。

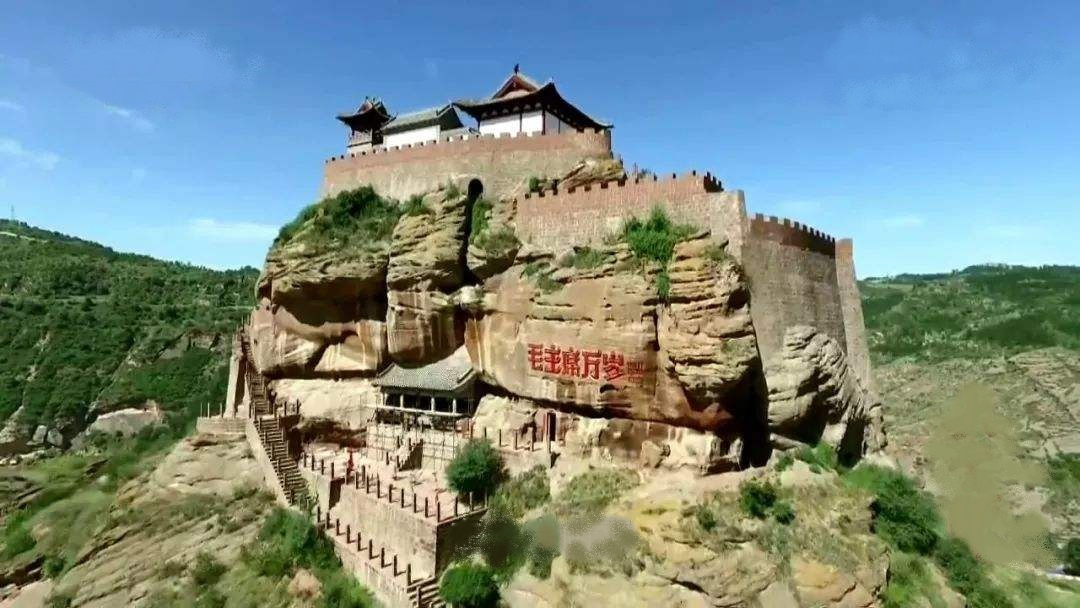

横山区波罗古堡一带山梁

横山区波罗古堡一带山梁

主要山岭有:万药山(海拔1601米)、大墩梁(海拔1535米,位于石湾镇)、牛信山(海拔1447米,位于艾好峁乡)、庙梁圪堵(海拔1406米,位于韩岔乡)、五龙山等。

横山(指横山山峰),位于子长县西北约40公里处,是横山山脉东段的黄土山梁,俗称小南山。它是大理河、秀延河、淮宁河的源头,海拔在1560米上下。在此屯兵,既可阻挡北方游牧民族顺流而下进攻子洲、绥德、子长、清涧、安塞等城镇,又可向北推进到靖边等地。因而,此处自古即为兵家必争之地。

山峰 | 位置 | 备注 |

|---|---|---|

小南山 | 县西南80公里的大理河南岸 | (西阳坬山)横山主峰山峰奇高,直插云端。(定边县称横山,指横山山峰,狭义横山)v |

大墩梁 | 县西南75公里大理河北岸 | 为双城、石湾、魏家楼三乡镇之分界岭,山峰挺峻,上有土墩一座,为宋代屯兵的瞭望台(亦称横山寨),晓曙攀其可眺榆林。1534余米 |

小原山 | 县西南35公里的塔湾、艾好峁乡交界处 | 山势挺拔耸峙,顶建有电视差转调频台。1500多米 |

狄青原 | 县西南50公里 | 因宋将狄青屯兵驻守得名。塬面平缓,面积万亩。为县种羊场。1500米以上 |

高峰子 | 高镇乡南10公里 | 山顶有山,众岭之冠。登顶可望百里远景 |

双峰子 | 高镇乡西南6公里 | 两峰对垒,好像乳头。传说乃王母倒鞋土而致 |

三峰子 | 石窑沟乡东8公里 | 群山环抱,众水朝宗。昔李自成祖坟在此 |

五龙山 | 五龙山乡东2公里 | 山势秀峙,犹五龙回旋。上有殿阁,建自唐代 |

九龙山 | 县西南75公里的大理河岸 | 山极高大,上有九座小山若九龙盘绕之势,故名 |

凤山 | 县西15公里 | 顶有古寺,称横山八景之一 |

旗杆梁 | 赵石畔乡西5公里 | 相传清周济民起义插旗之地 |

奶头山 | 艾好峁乡南15公里 | 酷似乳头 |

高山梁 | 艾好峁乡东15公里 | 山大梁高,土地肥沃 |

卧牛山 | 高镇乡东5公里 | 形如卧牛 |

大路峁 | 韩岔乡西12公里 | 中峰突起,两侧平联,古为大道 |

黑龙山 | 韩岔乡西10公里 | 有黑龙庙 |

大王山 | 石窑沟乡东北5公里 | 有大王庙 |

孟山 | 高镇乡南5公里 | 高大陡峻,横(山)石(湾)公路翻此山而过 |

牛形山 | 县南25公里 | 山高大 |

黄城山 | 付家坪乡东南4公里 | 有古城遗址 |

中二堂 | 韩岔乡西20余公里 | 长梁阔塌,古坟甚多。当地人相传为好穴地,在此常焚纸钱,以消灾免难 |

羊圈山支脉

羊圈山环绕环县北部和西部,是区内第二大山。海拔1800至2000米,最高峰达2089米。全长150公里,宽80至100公里。纵贯环县、镇原和宁夏盐地、同心、固原等5县。年降雨量400毫米以下,南部镇原县境内在400毫米以上。山区面积约4000平方公里。按地形、地段可分为烟墩山、罗山、墩墩梁3段,南北、东西支脉10多个。

烟墩山

烟墩山位于环县北部,是环江与苦水河分水岭,东起秦团庄北界,西至南湫乡北界,全长60公里,海拔1861米。支脉涉及环县秦团庄、山城、甜水3个乡,山区面积850平方公里。主要支脉有:

麻黄山宁夏盐池县境内地貌

麻黄山宁夏盐池县境内地貌

麻黄山,位于宁夏盐池县境内,是环江西源武家河发源地。山脉南部深入秦团庄乡,成为环江东、西两源分水岭,

白天池山,位于山城乡北部和甜水乡东部边界。因水从山腰出,形成白池,故称白天池山。

烟墩山,位于甜水乡中部,因最高峰上有烽火墩1座,故称烟墩山。山南有樊家沟圈林场,为区内最北部人工林区,面积i000余亩。

罗山

罗山环县洪德境内地貌

罗山环县洪德境内地貌

位于南漱乡,山形呈南北走向,海拔1850米。北起甜水乡南界,南至小南沟粉子山,全长40公里,支脉涉及环县南漱、小南沟、罗山川、山城、洪德S个乡。山区面积1300平方公里。主要支脉有:

大山梁,位于山城与罗山川交界,山势是东西走向,海拔1761米。

牛山堡粱,位于罗山川乡西部,是罗山川与清平沟分水岭,东西走向,海拔1844米。

鸳鸯山,位于洪德乡西部,是清平沟与玄城沟分水岭,海拔1780米。

墩墩梁

墩墩梁位于环县西部毛井乡,它与罗山同为环江和清水河分水岭。海拔2043米。全长50公里,支脉涉及环县毛井、车道、芦家湾、虎洞、西川、何坪、合道、天池、演武、吴城子和庆阳县太白梁、冰淋岔、镇原县殷家城、山岔、方山等15个乡。山区面积1820平方公里。主要支脉有:

钱阳山,位于小南沟与虎洞乡交界,是玄城沟与马坊川分水岭,海拔1939米。

马家大山,位于墩墩梁西,海拔2089米,是羊圈山脉最高峰。

车道岭,位于车道乡,是环县西川、合道川及镇原北部诸河发源地和分水岭,海拔1900米,它的支脉从北至南有:老虎岭(城西川与马坊川分水岭),海拔1700米;樱桃掌山(城西川发源地),海拔1813米;五子山、九女山(西川与合道川分水岭),海拔1575米;墩墩山(合道川与黑河分水岭),海拔1665米;大方山(黑河与蒲河分水岭),海拔1603米;服凤山(康家河与白家河分水岭),海拔1680米;老爷岭(山岔镇附近),海拔1700米。

地质

白于山为梁状山地。主要由白垩系沙页岩、上新统三趾马红土和第四系黄土组成。黄土层一般厚50-70米,局部可达百米。白于山和黄土高原区内其它山地相比,形成较晚。大约在上新世时,这里还在下降,低洼处沉积了数十米厚的红色土和砂砾层,自上新世末之后才开始上升,最后形成海拔1600米以上的山地,并导致黄土高原面大体向东南方向倾斜。

地貌

白于山地区,从大地貌类型来看,属黄土丘陵沟壑地貌。山地植被稀少,大部分地面黄土裸露。土壤侵蚀严重。 根据形态特征可分成7个复合地貌类型。

白于山地地貌

白于山定边县境内山貌

白于山定边县境内山貌

黄土梁状低山,即白于山地。为东西走向的厚层黄土覆盖的梁状山地,位于北纬37°12′-37°22′之间,主梁东西延伸130余公里,是无定河及其右侧支流与南部洛河、延河、清涧河的分水岭。由于红柳河、芦河溯源侵蚀使梁地脊线在二河发源处稍稍向南弯曲。在定边、靖边两县中部,梁顶面较平缓,海拔1600-1800米,是全区地势最高处,一道道横梁(东位向梁地)以墕(当地称崾崄)相连。主要山梁有:魏梁(海拔1907米,位于定边县白湾子乡),为全区最高点;马鞍山(海拔1875米,以其形而得名,位于定边县红柳沟镇);花风子岭(即鹰窝山鹰窝之脑,海拔1864米,位于定边县杨井乡);大墩山(海拔1823米,位于靖边县水路畔乡);白于山峰(海拔1823米,位于靖边县新城乡);老虎脑山(海拔1730米,位于靖边县乔沟湾乡)。进入延安地区境内后梁顶高度降低,梁峁相连,到子洲南缘,清涧北端再次伸入本区。已是大峁深墕断续相连,主要的山峁有九里山(海拔1282米,位于清涧县石嘴驿乡)。

白于山南北两坡很不对称,北坡短,多土崖峭壁,南坡长,波浪式向南逐渐下降,多缓斜梁墹及残塬地。白于山梁长沟深,相对切割深度300-400米,沟谷底部呈“V”形,谷坡坡度45-75度,上部较阔,谷坡坡度25-45度,状似喇叭。由主梁分出的次一级长梁分别向东、南、北等方向延伸,阶梯式逐级由海拔1800米降到1500米左右,成为一些河流上游河段的分水梁地。

白于山北侧的三边洼陷地带,在白于山与毛乌素沙带之间形成三边盆地(当地称三边滩),由几条向北延伸的低平梁地(主要是八里坬梁地和柠条梁)将其分成为定边滩(定边人称之为西滩)、安边滩(定边人称之为东滩)和靖边滩3个相对独立各俱特色的浅缓盆地。白于山南形成1个相对侵蚀较弱的地带,侵蚀程度从东向西减弱,有两条梁地与白于山呈“π”字排列,西面一条是子午岭北端,为泾、洛两河流域的分水岭,其西边多为残塬沟壑,沟道深切,东面一条是山,北端为洛河东部分水岭;其东为峁梁丘陵沟壑区。两梁之间为梁涧沟壑区。

白于山对本区西部自然环境起着极为重要的制约作用,夏季它阻挡南来温热气流,使北部滩地更加干旱,秋冬季节它阻档北来寒潮,使其南部减轻冻寒危害,冬春季节它阻挡强劲的西北风,在北部滩地产生风管效应形成西风,成为毛乌素沙地的巨大屏障。

山地延伸地貌

白于山地的沟壑地形

白于山地的沟壑地形

黄土残塬沟壑:分布在定边县西南部,塬梁面海拔高度1600-1700米,黄土层厚可达100-200米,沟坡25°-75°,塬面较小。较大的如姬塬、刘峁塬、罗庞塬等都不足50平方公里,塬面坡度2°-5°,边缘5°-15°。

黄土梁墹地貌,主要分布于白于山东南北三侧周围,梁顶海拔高度1500-1600米,相对切割深度100-200米,梁缓墹宽,相间分布。墹地底部宽平,边缘个别间地受河川径流切割,称之为“破墹”。墹大小不一,40里长墹,席麻湾墹,龙洲墹等大墹,面积有10-20平方公里。

黄土梁峁沟壑地貌,主要分布在横山山脉周围,包括横山中部、子洲西部,梁峁海拔高度1200-1400米,相对切割深度150-200米,梁多峁少,沟壑发育,正负地貌之比1∶1,沟密度4-5公里/平方公里。梁峁坡度10°-20°,沟坡坡度35°-45°,流水侵蚀及边坡重力侵蚀严重,滑坡较为普遍。

黄土峁状丘陵沟壑地貌,分布于米脂、绥德、清涧的较大范围内,峁顶海拔高度1000-1200米,相对切割深度100-150米;上峁梁,峁梁起伏,峁小梁短,峁多梁少,沟壑发育,地面破碎,正负地貌比2∶3,沟壑密度6-3公里/平方公里,峁坡坡度多10°-25°,沟坡坡度多25°-45°。流水及重力侵蚀严重,沟、沟中、下段多切入基岩,沟底常有一级冲积、洪积阶地。

土石丘陵沟壑地貌,主要分布于黄河沿岸的狭长地带,石山戴土帽,梁峁起伏,沟壑深峻,梁峁顶端海拔高300-1000米,相对切割深度150-200米,沟谷狭,岩石裸露,沟坡坡度35°-75°。

白于山腹地定边县主要地貌

白于山腹地定边县主要地貌

河川地貌:主要分布在黄河及较大河流两则。较大河流中上游阶梯发育,一般有三级阶地分布,下游多呈狭谷。

气候

内陆,属暖温带和温带半干旱大陆性季风气候。年平均气温10℃,极端最低温度-32.7℃,极端最高温度38.6℃。气温年较差30℃-35℃,在全省是最大的。各地年平均日较差都高于11℃,最高达13.5℃,俗语有“早上皮袄手套,中午汗衫草帽,下午风镜口罩”的说法。气温日差较大,对植物生长发育影响很大,白天温度高,植物同化作用加快,夜晚温度低,植物呼吸作用缓慢,有利于体内营养物质的积累。由于空气干燥,“黑霜”较多,区内无霜期偏短,且变化较大,一般在150-200天之间,最短的125天(靖边),最长的219天(府谷)。无霜冻期平均开始日最早是4月12日(南部和黄河沿岸),最迟是4月28日(靖边),两地相差16天。无霜冻期平均终日最早是10月1日(靖边),最迟是10月23日(府谷),两地相差22天;年平均降水量约为320-500毫米,降水量最多年为530-850毫米,最少年为165-255毫米。年降水量的地理分布趋势是东南多、西北少。按季分配是夏季占年降水量的56.7%,秋季占26.7%,春季占14.5%,冬季占2.1%;日照十分充足,是全省日照最多的地方,多年平均日照时数为2600-2900小时,且春、夏两季占到54%以上,对农作物很有利;风日多,特别是春季,大风最多,风速最大2.2—4米/秒,对农业生产极为不利;全区各地不利的气候条件,主要是霜冻、寒流、干旱、风沙、暴雨、冰雹等。

水文

是洛河、无定河、延河、清涧河、大理河等河流的发源地,泾河支流东川上源十字河也发源于白于山的西侧。

无定河横山县一段

无定河横山县一段

无定河,黄河右岸支流,横贯榆林地区及内蒙古自治区南端。河流名称历代变化较多,古称奢延水,又名朔方水、朔水、生水,俗名晃忽都河。干流源于定边县东南白于山北面的长春梁东麓,流经定边、吴旗、靖边、鄂托克、乌审、横山、榆林、米脂、子洲、绥德、清涧等14个县(旗),至河口入黄,全长491公里,省内为385公里。

延河,黄河右岸支流,又名延水,源出靖边县白于山东面之高峁山(海拔1769米)东南麓,东南流经安塞县城西南,杏子河在碟子沟汇入,至枣园乡会西川,在延安市区宝塔山下会南川,折向东北,至姚店北会蟠龙川,过甘谷驿再折向东南,在延川县南河沟乡注入黄河。干流全长284.3公里,集水面积7687平方公里,流经靖边、安塞、志丹、宝塔、延长5县(区),落差938米,平均比降3.3‰。

北洛河,古称洛水,通称洛河,20世纪50年代改称北洛河,为渭河最长支流,源于榆林市定边县西白于山最高处魏梁(海拔1907米)之南麓,初名石涝川,东南流至铁边城合王坬子川后叫头道川,至延安市吴旗县城关合乱石头川后始称洛河。流经定边、靖边、吴旗、志丹、甘泉、富县、洛川、黄陵、宜君、白水、澄城、蒲城、大荔等13县,在三河口附近注入渭河,河长680公里。流域平均宽80公里,呈条带状,总面积26905平方公里,除葫芦河境外有2381平方公里之外,均在省境内,干流平均比降1.5‰。

大理河,大理河《水经注》中称为平水,后又有大力河、大里河等名,元代始称大理河,一称大名川。黄河支流无定河第二大支流。在陕西省北部,榆林地区南部。源于靖边县中部白于山东延的五台山南侧乔沟湾。东南流经横山县、子洲县、绥德县,在绥德县城东北注入无定河。全长159.9公里,流域面积3904.24平方公里,高差503.3米,比降3.16‰。下游沿河两岸地势低平,土壤肥沃,为农耕集约粮食产区,素有“米粮川”之称。

清涧河,黄河支流,古称辱(溽)水、秀延水、吐延川。发源于陕西省子长县李家岔乡周家崄(以秀延河为源头;另说发源于安塞坪桥,此以中山川河为源头),向东流经子长县马家砭进入榆林地区的清涧县。由清涧折向南流,由营田进入延川县,经延川马家河后流向东南,在延川县苏亚河村(清水关附近)注入黄河,全长169.9公里,流域面积4078平方公里,多年平均径流量1.29亿立米,水力蕴藏量约2.66万千瓦。

东川,为泾河支流马莲河上源环江的东支。源于陕西省定边县之马鞍山,南流为定边县与环县之界河,至桥儿沟汇安川河,入环县,再折向西南,过耿湾,故称耿湾河,再西南至洪德,与另一源西川合。始称环江。

芦河,主源于白于山北麓的新城乡柴崾毗村,有芦西与芦东两大支流汇流于镇靖,经新农村乡折东过杨桥畔乡出境入横山县。县内流长102公里,流域面积1670平方公里,占全县总面积的32.8%,年径流量2366万立方米,最大为4593万立方米(1959年),年输沙量913万吨,最大为3440万吨。最大洪流量为720立方米/秒,最小为0.5立方米/秒,平均洪流量为0.75立方米/秒。杨米涧乡以上河道平均比降为2.66‰。两岸有宽窄不等的川台地和川道,以下谷宽200-1000米,河床宽、深均在20-60米之间。

周河,为洛河的源流之一,发源于白于山南麓的周河乡白天赐,流经野鸡岔、巡检司、东坪到土墩湾出境入志丹县。境内流长21公里,流域面积259平方公里。

杏子河,系延河的源流,源于白于山南麓的大路沟乡柴家湾,向南入安塞县,境内流长21.5公里,流域面积240.1平方公里。

八里河,内流河,发源于白于山地,由学庄乡的阳山涧、武峁子乡的孤山涧、杨井镇的鹰窝山涧组成,至安边镇的谢前庄汇流后称八里河,到石洞沟乡的马家梁以东消失。上源以鹰窝山涧最长,约30.5公里。自谢前庄数源汇合后直至河流尾闾,长约24公里,全河总长54.5公里,流域面积384平方公里,常流量0.2立方米/秒-1立方米/秒,是陕西省境内最大的内陆河。其水质系自然肥水,内含0.03%的氮素,灌溉安边、石洞沟、堆子梁等三个乡的滩地6万余亩,过去称为定边之“粮仓油库”。八里河水实属丰收之源泉,当地农户不畏洪水淹没良田佳禾,有“水漫来年富”之说。

白于山外围的黄土地和黄土地普遍蓄存有潜水,单井出水量大者近200立方米/日,小的每日仅数立方米,水质良好。

土壤

白于山位于陕西高原南部,为黄土梁峁、丘陵、沟壑区。东起黄河峡谷,西至子午岭,北接风沙滩地南缘,南与关中平原相连。其地质地貌特征是,在古地形上,广泛覆盖了厚层风积黄土,形成海拔800-1800米的黄土高原,经长期流水侵蚀作用和其它外营力的剥蚀作用,发育成黄土梁峁、丘陵、沟壑与黄土残原区特有的地貌景观。延安以北地形被切割,沟壑密集,植被稀疏,土壤侵蚀剧烈;延安以南自然植被较好,尚有稀疏稍林,径流侵蚀较轻处残存破碎原地。黄土覆盖层,北厚南薄,一般厚度为50-150米,个别地区如洛川原黄土厚度达190米,白于山土厚100米左右。长城沿线附近黄土的颗粒较粗,属砂黄土,愈向南面,颗粒愈细。

陕北黄土根据土层形成时代的差异,有新、老黄土(即晚更新世期的马兰黄土和中更新世的离石黄土与早更新世的午城黄土)之分。新黄土颜色由浅黄到灰黄,覆盖度较小,一般为10-20米。下部为老黄土,在陕北分布较广,厚度一般为10-100米。老黄土中主要为离石黄土,颜色较深,黄色带红,较坚实,夹古土壤层最多达10多层。老黄土除了与新黄土在强烈的水土流失下有共同的地貌特征外,其特点在剥蚀形态上常有直立而又较光滑的陡壁,抗蚀力较强。

陕北黄土高原经长期侵蚀切割,原来的广阔原面已成千沟万壑的沟地。沟墹地有不同的地貌类型,如黄土原、黄土梁峁、丘陵等。黄土原在这个地区已居于次要地位。甘泉以北,多梁峁、沟壑,甘泉以南有原及残原与梁峁、沟壑相伴出现。

植被

白于山南北麓属于不同的植被区。

北麓长城沿线,是内蒙古风沙草原向南延伸的部分。区内草原植物在于旱多沙的环境条件控制下逐渐退缩,而沙生植物则随沙进袭,以耐寒、耐旱的干草原和沙生植物为主,有沙蒿、沙柳、沙竹以及经济价值较高的甘草、麻黄、枸杞、蒲草等。根据地表物质分异与种属区系特征,本区又可分为东段风沙荒漠草原和西段盐荒漠草原,其形成基质是由盐土所造成的生理干旱和由流沙所造成的物理干旱所产生的非地带性荒漠。在流动、半流动沙丘荒漠上分布着籽蒿、油蒿、沙竹、沙芥等,在定边北部的盐荒漠上,分布有盐爪爪、白刺、碱蓬等;其他地区则为温带干草原中的含糙隐子草的短花针茅、克氏针茅草原,以及分布在毛乌素沙漠带东西两端的小半灌木戈壁针茅、沙生针茅草原。农作物以谷子、糜子为主。由于大量植树造林育草,防风防沙林带已初具规模,在一定程度上有效地防止了风沙南侵。从环境条件和草原状况来看,水是本区主要限制性因素,加之长期土地利用不合理,天然植被破坏后,草原日益退化,风沙侵蚀严重,干旱程度加剧。为此应采取综合水土治理措施,恢复和保持原有植被。

白于山南麓为森林草原区植被区,天然植被遭受严重破坏,加之受半干旱气候和强烈水土流失的影响,除局部地区尚残存油松、侧柏、亢榛子、黄刺玫、扁核木以外,以草原植被为主。其优势种为长芒草、糙隐子草、隐子草、铁杆蒿、野古草、黄蔷薇等。灌木有各种锦鸡儿、柠条、狼牙刺、酸醋柳、紫穗槐等。本区既分布有狼牙刺等森林草原的标志植物,也广泛分布着艾蒿、长芒草等草原区指示植物,形成草原背景上低矮的乔木疏林和草原性灌木林,显然属草原和森林毗邻的过渡地带,结合植被现状,草原化更趋显著。就植被的区域组合而言,各地不尽相同,沿黄河峡谷一带荒坡、荒岸上为旱生及中旱生草原类型的天然植物,在较宽的河漫滩上有草甸、农作物和林园植被。在清涧河、无定河中游梁峁地段属于灌木草原,其中东部因气候干旱,风蚀较重,普遍生长着以闭穗、针茅、黄白草、艾蒿等为主的草本群落,河谷地区有草甸和散生的人工栽培的乔灌木。西部属地势高亢、人烟稀少的河源地区,天然的典型草原发育充分,除几种针茅外,尚有许多天然优质牧草如沙芦草、鹅冠草、白草、扁穗鹅冠草、披碱草等。农业栽培植被以糜子、谷子为主。经济林木较多,有枣树、桑树、苹果、杏、桃、李等。控制水土流失,改善区域气候条件,营造乔灌结合的水土保持和防风固沙林任务艰巨。

林木资源

据《山海经》记载,春秋战国时,今北洛河、延河与无定河之间的白于山和横山、秃尾河等地都有森林分布,林木树种繁多,主要有彀、柞(栎类)、楮(构树)、松、柏、栎、檀(翼朴)、榛、漆等树。洛水源流白于山“上多松柏下多栎檀”。据《诗经·尔雅》记载,当时黄土高原被茂密的森林和草原所覆盖,因此,黄河下游泛滥、决口、改道次数是历代最少的时期。

秦汉时期,实行“移民实边”和“屯田”开垦种植的政策,本区有不少森林和草原被破坏。唐代横山山脉附近的银州和夏州,都是重要的牧马地。由于养马风盛,森林遭到一定的破坏。同时唐朝提倡开荒,不断扩大耕地,破坏森林草原,但当时仍有不少地方还存有较大面积的森林和草原。明代二三百年间,大力实行军屯。加上定边、靖边诸县的牧马之苑,对横山森林的破坏就更大了。到沙迹,高的超过边墙五七尺,低的也如大堤,墩台都被流沙埋没。”到清朝初期,仅延安以北白于山区南部还有些森林。民国年间,对林草植被的开垦有增无减。

1949年以后,国家开展三北防护林建设及小流域水土保持治理,森林面积有所增加。以靖边县为例,中部梁峁涧地柠条、杨、柳固沙、水土保持林区,包括席麻湾、王渠子、中山涧、三岔渠等7个乡和白于山林场。土地面积1378991亩,占全县总面积的18.6%。据1983年清查,区内有林地374056亩,占本区土地面积的27.1%,占全县林地面积的15.9%。其中柠条占有林面积的28.1%,沙柳占27.4%。靖边南部丘陵沟壑柠条、小叶杨水土保持林区,包括青杨岔、畔沟、小河、天赐湾等14个乡镇。土地面积2918839亩,占全县总面积的39%。据1983年清查,区内有林地559112亩,占本区土地面积的19.2%,占全县林地面积的23.8%。灌木林占本区林地面积的54.9%。灌木以柠条为主,沙棘次之。

草场资源

明代以前,白于山以北地区一直以牧为主,草原保持较好。明代实行奖励垦田政策,“边墙以内之地悉分屯垦,岁得粮600万石有余”。还在冬季草枯时,将野草焚烧尽绝,以防鞑靼人南牧,因之草场更为缩小,畜牧业逐渐下降。清至民国,滥伐滥垦有增无减,长城沿边各县草场风蚀沙化现象严重,草场日益萎缩。

到1990年代,榆林、神木、府谷、横山、靖边、定边等县(市)南部及佳县中部的丘陵干草原草场面积414.27万亩。主要牧草有针茅、冷蒿、茵陈蒿、赖草、白草等。平均亩产鲜草162公斤。多与农林用地插花分布,坡度陡峭,宜放牧山羊。

梁塬干草原草场类:主要分布在横山狄青塬经靖边草山梁,一直延伸到定边彭滩一带以及沙区的梁地。草场毛面积117.8万亩。主要牧草有长芒草、白草、冷蒿、百里香、甘草、柠条等。平均亩产鲜草190公斤,牧草质优,适口性好。

白于山区草原类型多为百里香草原,主要分布在白于山分水岭上部或梁峁顶部。这里气候较凉,表土风蚀较强,土壤为黄绵土或沙黄土。以百里香和冷蒿构成的群落类型为主。群落的种类组成约55种左右,共建种为百里香、冷蒿。此外,群落中起优势作用的有长芒草、兴安胡枝子等。群落覆盖度一般30%-50%,草高4-6厘米。由于百里香呈小丘状分布,群落在水平结构上常具有镶嵌性。百里香草原是黄土丘陵地区主要放牧场之一,但产草量不高,一般亩产鲜草50公斤左右。百里香为芳香油植物,据说羊吃了之后,肉有香味,减少膻气,可提高肉的质量。

矿产资源

石油

白于山地区,至1985年探明油田有:马坊油田,含油层系属延安组,探明储油面积14.3平方公里,探明地质储量1048万吨,1978年投产,1985年原油产量10.32万吨,1985年累计133.2万吨。东红庄油田,含油层系属延安组,探明储油面积5.3平方公里,探明地质储量111万吨。

姬源油田,位于鄂尔多斯盆地北部,地处陕西省定边县与宁夏回族自治区盐池县境内,该区域地表破碎、沟壑纵横,最高海拔1860米,勘探面积1802.1平方公里,总资源量3.1123亿吨,已探明储量1.4014亿吨,主要以三叠系特低渗透油藏开发为主,是长庆油田增储上产的主力区域,也是长庆油田发展史上建设速度最快的油田。

天然气

以靖边为中心的陕甘宁盆地中部天然气田,控制面积4300平方公里,探明储量4666亿立方米,控制储量3200亿立方米,是中国发现最早的陆上最大世界级整装大气田,靖边被誉为“塞上气都”。

煤炭

陕北侏罗纪煤田成煤时代为早—中侏罗世延安期,分布在陕北北部的府谷、神木、榆林、横山、靖边、定边和吴旗等县境,面积约26600平方公里。资源丰富,煤质优良,被称为世界八大煤田之一。其中榆(林)、神(木)、府(谷)(简称榆神府)矿区,位于煤田东北。白于山横亘于煤田南缘。 煤系仅出露于横山以北地区,为一半隐覆煤田。

池盐

白于山区的盐池主要分布的定边、盐边两县。其中定边县盐化厂有大小盐湖13个,分布在长城内外相距130华里的地带。以盐化厂所在地——盐场堡花马池为中心,向东总面积为99.69平方公里,水体面积因各年降雨量不同有所增减,大约在15至25平方公里之间波动。盐矿储量据专家踏勘预计6000多万吨,按年产7万吨计算,还可开采850多年。

文旅资源

小河会议旧址

小河会议旧址

小河会议旧址,位于靖边县小河乡小河村。距县城40多公里,距307国道8公里。1947年6月8日,毛泽东率领的中央机关和中国人民解放军总部由安塞县王家湾到达小河。6月9日由小河转到天赐湾村。6月17日毛泽东离开天赐湾再次回到小河。7月1日周恩来副主席在纪念会上讲了话,中共中央机关在旮旯沟召开欢庆建党26周年纪念活动,7月20日-27日,在小河召开具有重大历史意义的前敌委员会扩大会议,也叫旮旯沟会议。毛泽东同志在小河先后居住了47天。

天赐大峡谷

天赐大峡谷

天赐大峡谷,位于天赐湾乡以东7公里处,延靖公路旁,海拔约1500米,峡谷山势奇特险峻,雄伟壮观,半山崖长满野草野花。谷间鸟鸣花香,谷底清泉潺潺,堪称一绝。大峡谷东西长约18公里,由红褐色的巨大山体群组成,最深处距山顶300米左右。形成一系列奇峡、异石、险峰、悬崖造就了奇特险峻的自然景观。

西涧丹林

西涧丹林

西涧丹林,被誉为靖边八景之一,位于靖边县王渠则镇,地处靖边县西南45公里的白于山区腹地,靖志公路穿境而过,是靖边中南部山区重要交通枢纽,集市贸易红火,商贾云集,是政治、文化、经济的中心,史有“旱码头”之称。

钟山石窟,属全国重点文物保护单位,位于子长县城西15公里处的钟山南麓,又名万佛岩、普济寺、大普济禅寺、石宫寺。始建于晋太和年间(公元366—370),历经唐、宋、金、元、明、清等千余年凿建而成,据历史记载共十八窟,现仅发掘五窟,均为国家一级文物。

毛泽东故居。民国二十四年(1935)十二月十三日,毛泽东秘密抵瓦窑堡后住中山街南段西侧孙家院,院落坐西向东,一进两院,大门临街。整个旧居占地面积1200平方米。前院有窑4孔,后院4孔窑洞。窑洞前为月台,南起第一孔窑洞为办公休息室,第二孔为会客室。室内陈设毛毡、被褥、脸盆、铁壶、水杯、牙刷、茶缸等物均系1967年依原样仿制而成。院内掘有防空洞。民国二十五年(1936)二月毛泽东出发东征离此,保存完好。

民国二十五年(1936)五月二十一日,毛泽东东征返回,住瓦窑堡前河滩田家院,同年六月二十一日由此出发迁驻保安县。院落坐西向东,一排5孔砖窑,北起第二孔窑内有地洞,毛泽东在此处办公,第三孔为会客休息室,室内陈设的白铁皮文件箱、毛毡、被褥、方桌、条桌、柳木圆椅、铜墨盒、瓷笔筒、水杯、脸盆、牙刷、茶缸等物件,均系1967年依原样仿制而成。保存完好。

刘志丹陵园

刘志丹陵园

刘志丹烈士陵园位于陕西省延安市志丹县城北的炮楼山和瓦窑山之间的山坡上,是党中央和全国人民为了纪念西北红军和陕甘宁革命根据地最早创始人之一的刘志丹将军而筹资兴建的纪念性建筑物。

靖边县龙州乡的丹霞地貌

靖边县龙州乡的丹霞地貌

丹霞地貌,地质历史上,白于山一带红砂岩的形成及后来风水降水的侵蚀,形成许多丹霞地貌。如靖边县龙州乡的波浪峡谷,及志丹县的三台、永宁、金鼎三山等,成为白于山区的地质公园型旅游资源。

波罗古堡

波罗古堡

波罗古堡,位于陕西省榆林市横山区毛乌素沙漠边缘无定河南岸的黄云石头山上,历史上西临大夏国都统万城,属明长城线上三十六堡寨之一的边关要塞。始建于北魏,波罗的意思是渡到彼岸,传说如来佛东游西归的时候路过这个村子,在黄云山石崖上留下一对脚印,生成了一尊擎天石佛,信众佛僧修寺建庙,寺庙即用佛经梵语“波罗”。这里明清时期最为繁盛,人口逾万,店铺林立,为当时陕北军事政治要地、经济文化交流中心,被冠以“小扬州”的美称。1992年,波罗古堡被陕西省政府列为省级文物保护单位。

政权沿革

白于山地区春秋为晋,战国归魏、后归秦。公元前221年秦统一六国,分天下为三十六郡,上郡是其中一个,榆林为上郡地。汉高祖元年(前206),项羽三分关中,封秦朝降将董翳于上郡为翟王,二年翟王降汉,汉又置上郡,七年置西河郡(郡址在内蒙古境内)。三国时本境被匈奴等少数民族占据,东晋时匈奴人赫连勃勃在统万城(今白城子)建立大夏国。公元427年,北魏灭夏,设统万镇,太和十二年(488)改设夏州。隋末唐初,本区为地方豪族梁师都占据,自称梁国,潜皇帝位,贞观二年梁师都被唐所灭,唐复设银、绥、夏三州,均属关内道管辖,开元十二年(724)在本区东北部增设麟州。天宝元年撤州设郡,乾元元年撤郡设州。元和十五年(820)宥州治所由内蒙鄂托克旗迁到今定边境内,后唐庄宗李存勖将府谷县升为州,五代时期设夏州、银州、麟州、府州、绥州。北宋时榆林地区属永兴军路,绥州、宥州被西夏占据未设郡县,熙宁三年(1070)收复,元符二年后,得失无常,宋高宗南渡后沦为金有,系鄜延路的一部分。元代设绥德州、佳州,属延安路。明代设延绥镇,治绥德。孝宗弘治十八年(1505)九月设置东路神木道,中路榆林道、西路靖边道。清雍正年间,设有榆林府和绥德直隶州两个省辖行政区。1950年5月成立绥德、榆林两个专区。1956年10月撤销绥德专区,1979年改为榆林地区,2000年7月1日,设立地级榆林市。

定边县始设于明英宗2年(1437)取绥靖安定边境之意,与靖边和境内的安边合称“三边”。1936年6月16日解放,1947年一度被马鸿逵占据,1949年收复。 横山县始设于清雍正8年(1730),取“怀柔边远”之意,置怀远县。民国3年(1914)为别于安徽怀远县,因境内有横山山脉而改名为横山县。 靖边在长城脚下,地处边关,宋哲宗元符2年(1099)定名“靖边”,取绥靖边关之意。靖边历史悠久,境内有仰韶文化遗址,秦以前为古雍州地,宋时沦为金有,清雍正9年(1731)设靖边县,县置在新城堡,后移镇靖堡。 子洲县为新设县。1944年1月10日,从绥德、米脂、清涧、横山、子长5县各划出部分地区设新县,为纪念革命烈士李子洲而得名。

志丹县,以革命烈士刘志丹名字命名。古历为白翟、西戎、义渠戎国领土。唐置永安县,后改设永康镇,北宋置保安军,金置保安县、保安州,元明清民国为保安县。1936年6月,改称志丹县。

吴起县,汉设北地郡归德县,隋改洛源县,北宋筑定边城,后称定边军。政和六年(1116),置定边县,属定边军。明建宁塞堡、都河堡,属靖边卫。清归靖边县。民国属赤安县。1942年设吴旗县,2005年10月19日更名吴起县。

农牧业

定边县的荞麦田

定边县的荞麦田

陕西是中国畜牧业发展最早的地区之一,养畜历史悠久,畜禽种类繁多,牧草资源丰富,发展畜牧具有得天独厚的优越条件。汉代已是“禹贡雍州之域……水草丰美,土宜产牧,牛马衔尾,群羊塞道”。上郡(今榆林地区)被誉“畜牧为天下饶”。 受自然环境的制约,在数千年的历史中,均以农牧为主。先秦时期,本区西北部是一片广阔的草原,南部则是茂密的森林。秦与西汉时期,统治者实行“移民实边”和“屯垦”政策,不少森林和草原遭到破坏,汉武帝元狩四年(前119)一次迁徙就有72.5万人。西汉末年到隋代,陕北处于弃守状态,林草得到恢复,畜牧业得到发展,唐以后,由于战争和滥垦滥伐,森林植被受到严重破坏,沙化和水土流失日益严重,到明代中叶,长城以北皆成沙地,榆林城外“积沙及城,弥漫无际”。定、靖及横山部分地区“俱系平漫沙漠,寸草不生”。民国年间林草的破坏有增无减,沙漠南侵至渔河堡以南郑家沟一带。建国前粮食总产17.67万吨,每一农业人口平均152公斤,平均亩产17.4公斤,从1949至1988年40年间,农业基本条件得到改善,农业技术和农业生产水平得到不断提高,农业经营方式逐步由广种薄收、粗放经营,向少种高产、集约经营的方向转变。到1988年粮食总产85.09万吨,较1949年增长3.8倍,每一农业人口平均346公斤,粮食平均亩产96.9公斤。畜牧业生产,特别是羊子生产,已开始摆脱种植业的附属地位。种植业已由经济作物向商品性粮食作物扩展、绿豆、荞麦、大豆、向日葵、胡麻、花生的种植面积增加。

定边县砖井镇散养羊场

定边县砖井镇散养羊场

畜种以绵羊为主,是本省细毛羊基地。畜牧业饲养以放牧为主,畜牧业现代化水平较低。

油气开采

定边县安边镇境内的白于山间的石油井

定边县安边镇境内的白于山间的石油井

定边县境内,有:马坊油田,位于定边县西南约30公里,与宁夏回族自治区盐池县交界。1967年地震详查发现构造,1968年开始钻井,9月在盐9井延安组延5油层获得工业油流。长庆油田三分部(指挥部设宁夏回族自治区马家滩)于1969-1976年继续进行详探,落实含油面积14.3平方公里,地质储量1048.7万吨,油层埋藏深度1400-1800米。油田虽位于定边县和盐池县交界处,但90%的油田面积在定边县境内。

1977年确定开发马坊油田,布署采油井67口,注水井47口,设计年采油能力21万吨。1978年6月投产,1979年4月开始注水,当年采油量达到20.6万吨,1980年达到22万吨。但从1981年开始逐年递减下降,年平均递减率10%以上,到1985年仪采油10.3万吨。累计采出原油133.2万吨,年采油速度由初期的2%下降到1%,采出程度为12.7%(这个油田由长庆第三分部负责开发)。

东红庄油田,位于马坊油田东约20公里,1969年钻第一口参数井盐16井,经试油延9油层获日产10.78吨油流。1985年共完钻井19口,有9口井获工业油流,2口井获少量油流,2口井出水,主要油层为延6和延10,埋藏深度1700-1900米,现已圈定含油面积5.3平方公里,地质储量111万吨。

靖边在气田的开发利用方面,年净化能力50亿立方米的中国最大的天然气净化厂已投入营运,10万吨甲醇厂建成生产,靖边至北京、上海、西安、银川、呼和浩特的输气管线已建成投运,是“西气东输”的重要枢纽。

靖边南部山区的石油资源,已探明储量约在3亿吨以上。全年生产原油333.27万吨,其中靖边采油厂生产原油100万吨;生产天然气29.26亿立方米;加工原油430.59万吨,长庆给榆林炼油厂置换原油94.1万吨。

煤炭开采

神府矿区是陕北侏罗纪煤田的组成部分之一,位于陕西省最北部。矿区开发始于1984年。1985—1986年进行前期准备,1987—1988年开始部分地面工程建设,1989年进入矿建、土建、安装工程全面施工阶段,并为“八五”的大规模施工奠定了基础。矿区是中国西部能源基地之一,由华能精煤神府公司管理,实行煤、电、路、港统一建设,产、运、销一条龙经营管理。公司于1989年从神木县城迁至大柳塔镇办公。

池盐开采

定边县的盐场

定边县的盐场

白于山区是陕西省唯一的采盐基地。从汉代开始在定边盐湖采盐,到盛唐时期,定边盐池已列为全国重点盐池之一。明代以后,定边盐已广销陕北、关中、陕南、宁夏、甘肃、山西等地。

1940年秋到1942年春,八路军120师359旅4支队奉命到定边花马池打盐。他们自己动手在靠盐湖畔的边墙上挖了100多孔窑洞,解决了住宿问题。紧接着砍柴压盐坝、挖引道、平盐坨,在当地老盐工的指教下学习灌田、活茬、打捞、淋卤等采盐技术。生产盐10万多驮(折合4.6万吨),除供应边区军民食用外,还通过各种渠道输送到宁夏、甘肃、榆林等白区,换回小麦、棉花、布匹、药品、钢铁、纸张等急用物资。

1960年成立了地方国营定边县盐化厂,统一经营管理定边盐湖。1990年全区原盐产量为12.5万吨,其中湖盐10.77万吨,井盐1.73万吨。

军事地位

历史上,历代王朝或政权,为了防御西北部游牧民族,都十分重视对陕北的控制防卫,故军事设施,历朝不断秦汉时期:战国末期,为防御北方匈奴族南下,秦国以肤施为中心修筑长城,一支由靖边和横山县境经肤施以北,直到黄河岸边。隋唐时期:隋初为防御突厥南下,在今榆林地区设盐州(定边县)、夏州、银州3个都督府为第二道防线。明代,则在白于山区北部边缘地带修筑大量的边墙。

靖边县水路畔一带明长城遗址

靖边县水路畔一带明长城遗址

白于山地区明长城遗址分布

白于山地区明长城遗址分布

明长城遗址,白于山区的明长城,属于明长城的西北段,称延绥镇(亦称榆林镇)长城,全长1200里,划为东、中、西三段,分段守御。主要分为“大边”(即白于山北边的长城)及“二边”(即大边南白于山腹地的长城)。“大边”由内蒙准格尔旗的黄河西岸,经府谷、神木、榆林,进入横山县、靖边县、吴旗县、定边县。“二边”长城,早于大边,位于大边长城之南。二边长城与大边长城的走向大致相同,南北并行。与大边长城相距的中间狭长地带形成通道。东起处亦是府谷县墙头乡墙头村。向西南方延伸,经神木县、榆林市、横山县、靖边县、吴旗县、定边县。

定边县南部的秦长城遗址

定边县南部的秦长城遗址

秦长城遗址,是战国时期秦为了防御邻国进攻和东胡、匈奴侵扰而修筑的军事设施。主要分布在明长城以南,在白于山区考古发现的长城遗迹主要是秦昭襄王时为防御匈奴圻筑的陇西、北地、上郡三郡之地的长城,由甘肃的岷县沿洮河而经临洮、宁夏的固原、甘肃的环县至陕西的志丹和安塞后,一支经绥德达榆林,一支经靖边而北折东行到榆林、神木,达内蒙古自治区的托克托县十二连城的黄河岸边。长城沿线修有亭、障和烽燧。亭、障一般修在长城内侧。

交通孔道

关隘堡寨

芦子关,在天赐湾乡城儿河川。唐代修建,有东西两城。夏州道由此通过,向称关陇门户。此处两崖对峙,形如葫芦,故名。是唐代142处重要关卡之一。宋至道中废,元丰年间复为戍守之所。荒城尚存。

唐盐州,位县西稍偏南40里红柳沟镇属沙场村,始筑年代无考。从现有残迹看,盐州城为长方形,约周围凡五至六里。至于墙之高厚、楼铺、墩台、城门等设置,已无从可考。历史上,盐州为北中国东西通衢的“当要路”(白居易《城盐州》),许多重大战事,军队东西调迁,无不途次盐州。唐时郭子仪率兵由朔方(治灵州)东去山西、河北平安史之乱取其道。五代时长安与西域一度道路中断,中西方亦不得不假道盐州。西夏有盐州后,为东南军事重地,驻重兵守御。元朝一统省州并县,盐州裁汰。

安边营附近的五里墩

安边营附近的五里墩

旧安边营城:安边镇驻地,古名深井儿。明正统二年(1437)巡抚郭智督筑。周围凡四里三分。隆庆六年(1572)增高,万历六年(1578)砖砌,清乾隆二十年(1755)知县王重修。“楼铺二十座,墩台五十一座。开东门、西门”。

安边营遗址

安边营遗址

新安边营城:新安边乡驻地北数里,古名中山坡深河儿。明成化十一年(1475)巡抚余子俊督筑。隆庆六年(1572)加高,“周围凡四里三十五步,楼铺十四座,墩台十七座。”安边城是延安地区北上的要塞。

铁角城

铁角城

铁角城:俗名跌脚城,县南240里,在白马崾崄乡境。处于陕甘边境,是安庆地区北上的必经之路。秦直道经此。

饶阳水堡城:在姬塬乡境,始建无考。成化十三年(1477)巡抚余子俊改建。万历二年(1574)重修,“周围凡二里三十步,楼铺八座”。是陕北通宁夏的要塞。

线路

陕北地区,西有贺兰山系、东有黄河阻隔,而陕北白于山区西、北方向又是与北方少数民族地区对峙的前线,故古代关中地区都有通过白于山区的道路。而清以后通往宁夏、陕北边境的道路大都通过白于山区。有的线路近代也建设为现代化公路。主要的线路有:

秦直道,秦代,始皇为攻防匈奴,令大将蒙恬率数十万军工、民工突击修筑的道路“秦直道”。起自甘泉宫,止于九原郡,长“千八百里”。路线大体南北相直,因称“直道”或“秦直道”。关于秦直道的走向,人们认识不一。一种观点认定秦直道是由秦林光宫(汉甘泉宫)沿子午岭主脉北行,至沮源关(今黄陵县兴隆关)后,沿子午岭主脉西侧的甘肃省华池县东境,至定边县白于山区陕甘的铁角城(铁角城:俗名跌脚城,县南240里,在白马崾崄乡境。 )张家崾岘,又直北经定边县东南,复折东北方向达于内蒙古乌审旗、红庆河,又折北经东胜市西境、昭君坟东,渡黄河,达于内蒙古包头市西,即秦九原郡治所九原县。另一观点认为,秦直道由甘泉宫沿子午岭主脉至沮源关后,是折东北沿其众多支脉经子午岭东侧的富县(古鄜州)、甘泉、志丹、安塞北境而去,穿越白于山东延支脉横山,又沿榆溪河侧畔北行,过毛乌素沙漠,达于内蒙古红庆河。

夏州道,是唐代从长安到夏州的重要军事通道。南起长安,经延安、安塞入境,过芦子关、马象湾,穿四大崾到镇靖,出塞门直抵统万城。从芦子关到镇靖的一段,古为乌延道。延靖公路、包茂高速基本上是循这条古道修筑的。在未通公路前,这条古道是靖边县到延安的主要驮道。

绥靖路,东起绥德,经本县青杨岔、大台、双城、峁底、老虎脑、镇靖、四十里铺、小桥畔、柠条梁入定边县境,直通宁夏。县境内全长116公里。此道是豫、晋、陕、宁通商的必经之路。吴定公路基本上是沿这条古道修筑的。

经定边北去包头大路:经周台子,井家湾出境入内蒙,北行包头。此路为骆驼驮运大道,主要是运出皮毛、甘草,运入生碱和日用百货。

经定边西北去宁灵大路:县城起经八里塘房、盐场堡、北畔出境,经盐池县城到灵武,再到银川,与现在的定银公路基本一致,路面平坦,主要是商运驮道或马车道。计程205公里。

定边西去固原大路:县城起经西梁湾,莲花池入盐池县,过青山达固原,可通行马车,计程300公里。

定边西南去西峰镇、庆阳驮道:隋唐时期的盐庆大路,至后已废而不用,新开西南驮道。从县城起经张梁、板窑、羊圈山、姜台入川,再经饶阳堡、徐沟台、五谷掌出境,过黑城岔至西峰镇。主要为运出食盐,运入粮食、百货的驮道,翻山过沟,车不能行。县内计程105公里。

定边南去华池大路:县城起经门、油房涧、陈岔、铁鞭城(今属吴旗县,1942年前属定边县)入华池县境,再经华池可达庆阳。此路县内计程120公余里,多大山深沟,行旅不易。

定边东南驮道:经彭滩、乔坬、孙克崾崄、新安边入吴旗镇,过志丹,抵延安。县内计程85公里,为延安、关中等地主要运盐驮道。后建为陕西省道S303线。

水土保持

建国以后,党和人民政府一直非常重视水土保持工作。从1953年开始,吴旗县委和县人民政府领导全县人民进行了水土保持工作的初步探索。在山上挖鱼鳞坑,修水簸箕造林、种草。1955年在薛岔乡卧虎岭筑起了吴旗县第一座人工夯实坝。工程措施包括:打坝淤地、水平梯田。

生物措施包括:1970年代初,开始四旁绿化,营造防护林,封山、种草、育林。以吴起县为例,到1989年全县共造林91.86万亩,种草32.2万亩,森林覆盖率为8.65%,草地覆盖率为53.87%,郁闭度为0.2-0.3。

耕作措施:从1970年代开始了水土保持耕作方法的推广,即深翻蓄水保墒,间作套种和混种。1980年以后,在川道一级阶地和涧地进行了垫作区田,山坡地推广水平沟种植等水土保持耕作措施。从而减缓了地表径流,拦蓄了坡面水土,加强了土壤抗蚀能力。

白于山区的淤地坝

白于山区的淤地坝

小流域治理:自1975年开始,在“农林牧副渔全面发展,山水林田路综合治理”的原则指导下,进行了重点规划与治理工作。对白于山区的河沟小流域,开展造林、种草、梯田、坝地等措施进行重点治理。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。