-

关中平原 编辑

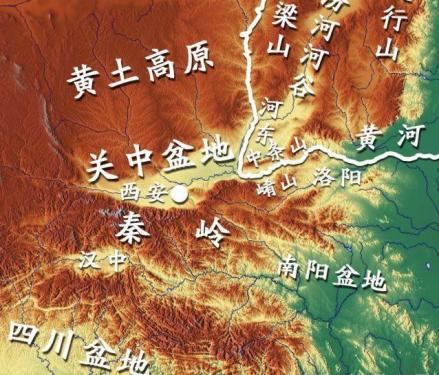

关中平原:指陕西省秦岭北麓渭河冲积平原,亦称渭河平原,平均海拔约500米,居关中盆地的中部、晋陕盆地带的南部,其北部为陕北黄土高原,向南则是陕南盆地(安康盆地)、秦巴山脉,西起宝鸡,东至渭南,为陕西的工、农业发达,人口密集地区,富庶之地,号称“八百里秦川”。

中文名:关中平原

外文名:Kuan-chung Plain

别名:渭河平原

关系:居关中盆地中部、晋陕盆地带南部

关中平原

关中平原

地形图

地形图

又名渭河平原或渭河盆地。系地堑式构造平原。位于陕西省中部,介于秦岭和渭北北山(老龙山、嵯峨山、药王山、尧山等)之间。西起宝鸡,东至渭南,海拔约325~800米,长约300公里。南北宽窄不一,东部最宽达100公里,西安附近约75公里,眉县一带仅20公里,至宝鸡逐渐闭合成峡谷,形似“新月”。面积约3.4万平方公里。因在函谷关和大散关之间(一说在函谷关、大散关、武关和萧关之间),古代称“关中”。春秋战国时为秦国故地,因为秦国曾经强大,所以号称“八百里秦川”。

关中平原

关中平原

关中平原

关中平原

为什么叫它“关中”,原来它的东西南北,被四座雄关围定。东边的那座关,叫函谷关,就是一个叫老子的写《道德经》的人,骑青牛飘然而过的那个关。西边的就是我们的大散关。“大散关”是它的名字,“铁马金戈”是过去文化人给这个气象森森的关隘加上的一句张扬的词儿。南边的那个关叫武关,北边的这个关则叫萧关。萧关在平凉境内。据说,匈奴大单于冒顿至萧关,属下问:“匈奴人的疆界在哪里?”冒顿马鞭一指:“匈奴人的牛羊在哪里吃草,哪里就是匈奴人的疆界!” 如是四座雄关,将这块枣核状的平原围定,将这平原上的一代一代的人物围定,将平原上的那座千古帝王之都围定。

关中平原

关中平原

一二级阶地组成关中平原的主体,当地称“原”,自上而下如阶梯状的头道原、二道原、三道原。三道原相当于二级阶地。原面受渭河南北支流切割而破碎。

渭河以北,从西向东有西平塬、和尚塬、周塬、积石塬、始平塬、毕塬、美塬、许塬等;渭河以南从西向东有五丈塬、细柳塬、神禾塬、少陵塬、白鹿塬、铜人塬、阳郭塬、孟塬等。

关中平原

关中平原

如今,关中平原为中国工、农业和文化发达地区之一,全国重要麦、棉产区。小麦占耕地面积50%左右,棉花主要分布于泾惠渠、洛惠渠、渭惠渠3大灌区,近年植棉区由西向东转移,是陕西省重点产棉区。

关中平原

关中平原

人们都熟知四川盆地(北部是成都平原)习惯称“天府之国”,也就是说这里物产丰饶,犹如天之库府,其实最早称为“天府”的,却是关中。战国时期,苏秦向秦惠王陈说“连横”之计,就称颂关中“田肥美,民殷富,战车万乘,奋击百贸,沃野千里,蓄积多饶”,并说,“此所谓天府,天下之雄国也”,这比成都平原获得“天府之国”的称谓早了500多年。这是因为关中从战国郑国渠修好以后,就成为了物产丰富、帝王建都的风水宝地。

关中平原

关中平原

这样,平原显露了出来,黑油油的泥土显露了出来。而河流,它缩成一股时而散漫时而咆哮的水流,在渭河平原的中间地带,一个相对固定的河床中开始流淌。而在河流两岸,人声嘈杂中建立起一个又一个的村庄,人们纷纷地从山腰间下来,撵着这水临水而居。

〖潼关〗

潼关为四关之首,为战国时秦人所建。北临黄河,南靠大山,东西百余里,开路于断裂的山石缝中,“车不容方轨,马不得并骑”,有一夫当关,万夫莫过之险,本名函谷关,东汉后才改名为潼关。战国时期,六国屡屡合纵西向攻秦,但亦只落得屡屡饮恨于函谷的凄惨下场。

双峰高耸大河旁,自古函谷一战场。

就是这险峻的兵家必争之地,令长安稳如泰山,避过关外的烽火战乱。

〖大散关〗

大散关亦称散关,为周朝散国之关隘,故名散关。这里山势险峻,层峦叠嶂。 因其扼南北交通咽喉,自古为“川陕咽喉”、兵家必争之地。据史料记载,大散关曾发生战役70余次。 楚汉相争时韩信“明修栈道,暗渡陈仓”就从这里经过;三国时曹操西征张鲁亦经由此地;据陈寿《三国志》记载:“(建兴六年)春,亮复出散关,围陈仓,曹真拒之。”

公元1131年5月, 南宋建炎四年、金天会八年(1130年),宋于富平之战失败后,宋将吴即收拾残兵, 屯据和尚原,刚立好栅寨,金兵已至原下。 有人劝吴移屯汉中,保住入蜀之关口,吴认为:「我保此,敌决不敢越我而进!坚壁临之,彼惧吾蹑其后,是所以保蜀也。」果然打败了来犯的金兵。次年五月,金没立郎君及别将乌鲁折合,分两路入寇。没立出凤翔,折合自阶、成、凤州出大散关。当时,吴乏粮,故兵无斗志。吴与弟吴麟召诸将,以忠义相激励,并歃血而誓,使兵众感奋。乌鲁折合兵先至,在和尚原北列阵,宋军更战迭休,大败折合。这时,没立郎君正攻箭关,吴选兵奋击,使金兵两路不得会合,大败而去。十月,完颜宗弼(金兀术)自熙河移兵窥蜀,引兵众十万人,从宝鸡造浮桥渡渭来犯,吴派吴麟、雷仲等,将劲兵用「驻队矢」迎敌。并用骑兵断其粮道,共交锋三十多次,完颜宗弼中箭而败退。此役宋军大胜。

陆放翁为记此战,特作诗曰:早岁哪知世事艰,中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

〖武关〗

武关历史悠久,远在春秋时即已建置,名“少习关”,战国时改为“武关”。春秋秦国建置这个关口,汉唐,是京都长安南部雄关要塞,关城建筑在狭谷间一块高地上,北依少习山,南临武关河,依山傍水,雄伟险绝。春秋时老子骑青牛,过武关,就是在此地留下了扬扬五千言的道德经,流传千古。

《全唐诗》中收录了唐朝诗人李涉写武关的几首诗,一首《题武关》,一首《再宿武关》,还有一首《咏史》,也是关于武关历史事件的,都是七言绝句。《再宿武关》全文如下:远别秦城万里游,乱山高下入商州。关门不锁寒溪水,一夜潺湲送客愁。杜牧也曾有过《题武关》:“碧溪留我武关东,一笑怀王迹自穷。郑袖娇娆酣似醉,屈原憔悴去如蓬。山墙谷堑依然在,弱吐强吞尽已空。今日圣神家四海,戌旗长卷夕阳中。

〖萧关〗

萧关,为古代西北边地著名关隘。秦汉帝王出巡,汉唐文人出塞,都与萧关有缘。萧关方位在何处,向有争议,但在宁夏固原县东南这一大略方位是没有争议的。

关中平原

关中平原

秦汉萧关,应该是指三关口至瓦亭峡这一险要的地带,这里虽非绝壁,却险峻雄奇。处在这一防御地带上的瓦亭,地处六盘山东麓边缘,实质上是萧关的重要屏障。这里不但雄峰环拱,深谷险阻,易守难攻,有独特的地理优势,而且有泾水南出弹筝峡三关口,是萧关由南向北天然形成的一个防御体系。

唐代沿袭秦汉时之萧关,旨在重振秦汉萧关之雄风。其大致方位应在今宁夏海原县石峡口一带。宋萧关址大致方位相同。一说在今宁夏海原县东北的高崖一带;一说在同民县南红古城。其实,石峡口要隘与红古城古址,均为宋萧关防御体系上的军事设施,应包括红古城与石峡口在内,为宋萧关遗址。

萧关故道亦是丝绸之路的一部分,对于陇右人民安居乐业、发展经济、交流文化、繁荣商贸、方便交通皆起了极其重要的作用。如果说长城是中华文化史上一条极为重要的文化带,那么,萧关亦是这一文化带上璀璨的一环。王维曾有《使至塞上》:单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汗塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢侯骑,都护在燕然。

西安

莲湖区 新城区 碑林区 雁塔区 未央区 灞桥区 长安区 临潼区 鄠邑区 高陵区 阎良区 蓝田县 周至县

〖地级〗

咸阳

秦都区 渭城区 杨陵区 兴平市 彬州市 武功县 泾阳县 三原县 礼泉县 乾县 永寿县 长武县 旬邑县 淳化县

宝鸡

金台区 渭滨区 陈仓区 凤翔区 岐山县 扶风县 眉县 陇县 千阳县 麟游县 凤县 太白县

渭南

临渭区 华州区 华阴市 韩城市 富平县 蒲城县 大荔县 合阳县 澄城县 白水县 潼关县

铜川

耀州区 印台区 王益区 宜君县

关中的四周屏障

关中南面有秦岭连绵,隔绝南北;北面有北山,阻隔了西安与北方的交通;东面有崤山纵列,作西安的屏障;西面有汧山、陇山相接,抵挡了西方少数民族的侵扰。

防守上的优势

关中地势险要,在古代交通和武器落后的情况下,守军只要坚守四面山岭上的关隘,敌人是难以攻入西安的。因此古人说关中「被山带河,四塞以为固」。不少君主为了首都的安全,都选择在关中的名城西安建都。

关中关隘:长安所在处的渭河平原区之所以被称为关中,因为东有潼关,西有大散关,南有武关,北有萧关,居四关之内,故称关中。

1、潼关

黄河的最大支流渭河横贯渭河平原

潼关为四关之首,为战国时秦人所建。北临黄河,甫靠大山,东西百余里,开路于断裂的山石缝中,“车不容方轨,马不得并骑”,有一夫当关,万夫莫过之险,本名函谷关,东汉后才改名为潼关。战国时期,六国屡屡合纵西向攻秦,但亦只落得屡屡饮恨于函谷的凄惨下场。

双峰高耸大河旁,自古函谷一战场。

就是这险峻的兵家必争之地,令长安稳如泰山,避过关外的烽火战乱。

2、大散关

大散关亦称散关,为周朝散国之关隘,故名散关。这里山势险峻,层峦叠嶂。

因其扼南北交通咽喉,自古为“川陕咽喉”、兵家必争之地。据史料记载,大散关曾发生战役70余次。

楚汉相争时韩信“明修栈道,暗渡陈仓”就从这里经过;三国时曹操西征张鲁亦经由此地;据陈寿《三国志》记载:“(建兴六年)春,亮复出散关,围陈仓,曹真拒之。”

公元1131年5月, 南宋建炎四年、金天会八年(1130年),宋于富平之战失败后,宋将吴即收拾残兵, 屯据和尚原,刚立好栅寨,金兵已至原下。

潼关为四关之首

有人劝吴移屯汉中,保住入蜀之关口,吴认为:“我保此,敌决不敢越我而进!坚壁临之,彼惧吾蹑其后,是所以保蜀也。”果然打败了来犯的金兵。次年五月,金没立郎君及别将乌鲁折合,分两路入寇。没立出凤翔,折合自阶、成、凤州出大散关。当时,吴乏粮,故兵无斗志。吴与弟吴麟召诸将,以忠义相激励,并歃血而誓,使兵众感奋。乌鲁折合兵先至,在和尚原北列阵,宋军更战迭休,大败折合。这时,没立郎君正攻箭关,吴选兵奋击,使金兵两路不得会合,大败而去。十月,完颜宗弼(金兀术)自熙河移兵窥蜀,引兵众十万人,从宝鸡造浮桥渡渭来犯,吴派吴麟、雷仲等,将劲兵用“驻队矢”迎敌。并用骑兵断其粮道,共交锋三十多次,完颜宗弼中箭而败退。此役宋军大胜。

陆放翁为记此战,特作诗曰:早岁哪知世事艰,中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

3、武关

武关历史悠久,远在春秋时即已建置,名“少习关”,战国时改为“武关”。春秋秦国建置这个关口,汉唐,是京都长安南部雄关要塞,关城建筑在狭谷间一块高地上,北依少习山,南临武关河,依山傍水,雄伟险绝。春秋时老子骑青牛,过武关,就是在此地留下了扬扬五千言的道德经,流传千古。

《全唐诗》中收录了唐朝诗人李涉写武关的几首诗,一首《题武关》,一首《再宿武关》,还有一首《咏史》,也是关于武关历史事件的,都是七言绝句。《再宿武关》全文如下:远别秦城万里游,乱山高下入商州。关门不锁寒溪水,一夜潺湲送客愁。杜牧也曾有过《题武关》:“碧溪留我武关东,一笑怀王迹自穷。郑袖娇娆酣似醉,屈原憔悴去如蓬。山墙谷堑依然在,弱吐强吞尽已空。今日圣神家四海,戌旗长卷夕阳中。

4、萧关

萧关,为古代西北边地著名关隘。秦汉帝王出巡,汉唐文人出塞,都与萧关有缘。萧关方位在何处,向有争议,但在宁夏固原县东南这一大略方位是没有争议的。

萧关不是一个独立的关塞,它与秦长城的战略地位是密切相关的。秦长城以及在环县境内沿长城修筑的城镇堡寨,形成一个完整的防御体系,另外,县城周围的果儿山、玉皇山、城东塬三大烽燧及城子岗、沈家台、城东沟口的城障,将县城团团围在中央,构成牢固的人工屏障。三大烽燧筑在萧关的制高点上,既可遥相呼应,又能俯瞰环江、城西川,城东沟三水交汇的所有地域,关内、外5平方公里的河谷、山川、道路、村舍等尽收眼底,高下纵横形成立体防御体系,其设计之精心,布局之巧妙,令世人叹为观止。

萧关,古代西北边地著名关隘。

秦汉萧关,应该是指三关口至瓦亭峡这一险要的地带,这里虽非绝壁,却险峻雄奇。处在这一防御地带上的瓦亭,地处六盘山东麓边缘,实质上是萧关的重要屏障。这里不但雄峰环拱,深谷险阻,易守难攻,有独特的地理优势,而且有泾水南出弹筝峡三关口,是萧关由南向北天然形成的一个防御体系。

唐代沿袭秦汉时之萧关,旨在重振秦汉萧关之雄风。其大致方位应在今宁夏海原县石峡口一带。宋萧关址大致方位相同。一说在今宁夏海原县东北的高崖一带;一说在同民县南红古城。其实,石峡口要隘与红古城古址,均为宋萧关防御体系上的军事设施,应包括红古城与石峡口在内,为宋萧关遗址。

萧关故道亦是丝绸之路的一部分,对于陇右人民安居乐业、发展经济、交流文化、繁荣商贸、方便交通皆起了极其重要的作用。如果说长城是中华文化史上一条极为重要的文化带,那么,萧关亦是这一文化带上璀璨的一环。王维曾有《使至塞上》:单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汗塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢侯骑,都护在燕然。

关中平原为中国工、农业和文化发达地区之一,全国重要麦、棉产区。小麦占耕地面积50%左右,棉花主要分布于泾惠渠、洛惠渠、渭惠渠3大灌区,近年植棉区由西向东转移,是陕西省重点产棉区。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。