-

束水攻沙 编辑

”束水攻沙“治河之策的历史上第一个提出者,是中国明朝潘季驯。潘季驯是明末著名的治河专家,也是明代治河对后世影响的人物之一。

从嘉靖四十四年(1565年)到万历二十年(1592年),潘季驯曾经四次主持治河工作。第一次开始于嘉靖四十四年十一月,以都察院右佥都御史总理河道和尚书朱衡一起负责治河,时近一年,次年十一月即因母丧丁忧回籍。第二次始于隆庆四年(1570年)八月,被任为都察院右副都御使总理河道提督军务,因“槽船行新溜中多漂没”,隆庆五年十二月遭勘河给事中雒遵弹劾,受免职处分。第三次始于万历六年(1578年)二月,这一次是有首辅张居正的支持,以都察院右都御史兼工部右侍郎、总理河槽兼提督军务的头衔,对黄河进行了一次较大规模的治理。万历八年(1580年)秋,功成升任南京兵部尚书。第四次始于万历十六年(公元1588年)四月,后因年老有病乞求离职。前后总计,潘季驯四次治河将近十年之久,明代治河诸臣任职时间之长无出其右者。特别是后两次,治河大权全归于潘季驯,朝廷特准“便宜行事”,取得了显著的成就。

中文名:束水攻沙

类型:治河之策

提出者:潘季驯

应用:万历年间黄河治理

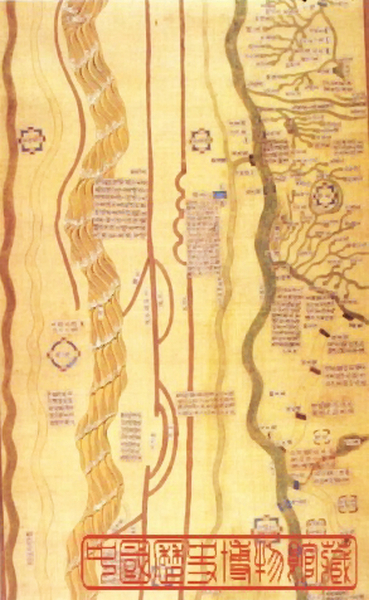

潘季驯《河防一览图》

潘季驯《河防一览图》

为了达到束水攻沙的目的,潘季驯十分重视堤防的作用。他把堤防比作边防,强调指出:“防敌则曰边防,防河则曰堤防。边防者,防敌之内入也;堤防者,防水之外也。欲水之无出,而不戒于堤,是犹欲敌之无入,而忘备于边者矣。”他总结了当时的修堤经验,创造性的把堤防工作分为遥堤、缕堤、格堤、月堤四种,因地制宜地在大河两岸周密布置,配合运用。他对筑堤特别重视质量,提出“必真土而勿杂浮沙,高厚而勿惜居费”,“逐一锥探土堤”等修堤原则,规定了许多行之有效的修堤措施和检验质量的办法,取得了较好的效果。

潘季驯主张合流,但为了防御特大洪水,在一定条件下,他并不反对有计划地进行分洪,如在《两河经略疏》中就明确指出:“黄河水浊,固不可分。然伏秋之间,淫潦相仍,势必暴涨。两岸为堤所固,水不能泄,则奔溃之患,有所不免。”

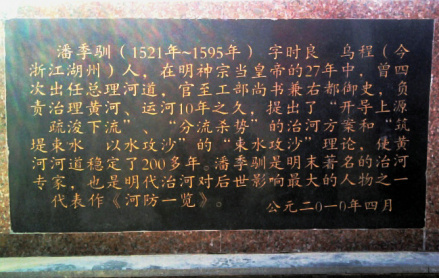

潘季驯雕像

潘季驯雕像

潘季驯雕像碑刻

潘季驯雕像碑刻

应该说,在河患十分严重、河道变迁频繁的明代,潘季驯能针对当时乱流情况,提出束水攻沙的理论,并大力付诸实践,是一种超越前人的创举。他在第三次治河后,经过整治的河道十余年间末发生大的决溢,行水较畅,这在当时不少人都是承认的。如常居敬就曾在《钦奉敕谕查理黄河疏》中说:“数年以来,束水归槽,河身渐深,水不盈坝,堤不被冲,此正河道之利矣。”在潘季驯四次治河时,他又大筑三省长堤,将黄河两岸的堤防全部连接起来加以巩固,黄河河道基本趋于稳定,扭转了嘉靖、隆庆年间河道“忽东忽西,靡有定向”的混乱局面。这些成就,是同时代的任何人所未达到的,理应受到充分肯定。

但是,也应当看到,潘季驯治河还只是局限于河南以下的黄河下游一带,对于泥沙来源的中游地区却未加以治理。源源不断而来的泥沙,只靠束水攻沙这一措施,不可能将全部泥沙输送入海,势必要有一部分泥沙淤积在下游河道里。潘季驯治河后,局部的决口改道仍然不断发生,同时蓄淮刷黄的效果也不理想。因为黄强淮弱,蓄淮以后扩大了淮河流域的淹没面积,威胁了泗洲及明祖陵的安全。由此可见,限于历史条件,潘季驯采取的治理措施,在当时是不可能根本解决黄河危害的问题的。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。