-

青海湖 编辑

青海湖(英语:Qinghai Lake;藏语:mtsho-sngon;蒙古语:Köke Naγur),地处青藏高原东北部,跨海北、海南藏族自治州的海晏、刚察、共和三县之间。湖面东西最长106千米,南北最宽63千米,周长约360千米。青海湖是中国面积最大的高原内陆咸水湖,湖水面积4625.6平方千米,湖水容量743亿立方米。青海湖是世界上海拔最高的湖泊之一,湖面海拔3196米。流域整体轮廓呈椭圆形,自西北向东南倾斜,是一个封闭的内陆盆地;具有高原大陆性气候。青海湖是微咸水湖,矿化度较高,水补给来源是河水,其次是湖底的泉水和降水。青海湖是藏文化区,不仅具有藏文化区的共同特点,拥有藏文化区共有的民族风情、文化渊源,同时还具有自己独特的水文化特点。青海湖区是青海省重要的畜牧业生产基地之一,种植业、旅游业和工业生产均有一定规模。湖区各县经济方面以第二产业为主,第一产业为辅,第三产业主要集中在环湖公路沿线。青海湖是世界高原内陆湖泊湿地类型的典型代表,是水鸟重要繁殖地和迁徙通道的主要节点,是中国西部重要的水源涵养地和水气循环通道,是维系青藏高原生态安全的重要水体,是阻止西部荒漠化向东蔓延的天然屏障,被称为中国西北部的“气候调节器”“空气加湿器”和青藏高原物种基因库。

中文名:青海湖

外文名:Qinghai Lake(英文)Lago Qinghai(西班牙语)

地理位置:青海省海北、海南藏族自治州的海晏、刚察、共和三县之间

面积:4625.6 km²(截至2022年3月)

平均深度:21米

最大深度:32.8米

容量:743亿立方米

中生代初,受北西断裂的影响盆地中间隆起,逐渐发育形成青海南山,将盆地一分为二成共和盆地和青海湖盆地。

新生代以来,随着青藏高原的明显隆升,断裂产生,形成若干大小不同的隆起带。在早、中侏罗纪时期青海湖地区已成陆地,当时地壳稳定,处于长期剥蚀夷平阶段,形成本区最古老的夷平面。青海湖地区的湖盆地貌最早出现在晚第三纪,为“青东古湖”的一部分。到第四纪初—早更新世末,青海湖盆地开始大幅度沉陷,河口抬升。

距今20—200万年前成湖初期,青海湖属于外流淡水湖,与黄河水系相通;布哈河流经青海湖,通过倒淌河流入贵德盆地汇入黄河。

距今13万年前,由于新构造运动,周围山地强烈隆起,从上新世末,湖东部日月山强烈上升隆起,使原来注入黄河的倒淌河被堵塞,河水倒灌,外泄无径,由东向西流入青海湖,青海湖由外泄湖变为封闭湖泊,出现了尕海、耳海,后又分离出海晏湖、沙岛湖等子湖。

青海湖

青海湖

区域范围

湖体范围

青海湖地处青藏高原东北部,跨海北、海南藏族自治州的海晏、刚察、共和三县之间。 位于东经99°36′—100°16′之间,北纬36°32′—37°15′之间。 湖的四周被四座高山所环抱:北面是大通山,东面是日月山,南面是青海南山,西面是橡皮山。 湖面东西最长106千米,南北最宽63千米,周长约360千米。青海湖是中国面积最大的高原内陆咸水湖,湖水面积4625.6平方千米,湖水容量743亿立方米。

青海湖景区

流域范围

青海湖流域在行政区划上分别隶属于海北藏族自治州(以下简称海北州)的刚察县和海晏县,海西蒙古族藏族自治州(以下简称海西州)的天峻县,海南藏族自治州(以下简称海南州)的共和县,其范围涉及3州,4县,25个乡(镇)。在刚察、天峻、海晏三个县中有部分乡村及其管辖的范围不在青海湖流域之内,包括疏勒河、大通河与湟水流域的上段;共和县列入青海湖流域的只有5个乡(镇),而青海南山以南的7个乡(镇)不属于青海湖流域范围。此外,在流域范围内的还有5个省、州、县属国有农牧场,包括青海省农牧厅管辖的三角城种羊场(刚察县境内),三江集团公司管理的湖东种羊场和铁卜加草原改良试验站(共和县境内),海北州管辖的青海湖农场(刚察县境内),以及刚察县属黄玉农场。

境域变化

北魏时青海湖的周长号称千里,唐朝为400千米,清朝乾隆时减为350千米。

清朝光绪三十四年(1908年),俄国人柯兹洛夫推测当时湖面水位3205米,湖面积为4800平方千米。 20世纪50年代的测绘资料显示,湖水面积为4568多平方千米。 20世纪70年代出版的地形图量得湖水位3195米左右,湖面积为4473平方千米。 1988年,水位3193.59米,湖面积为4282平方千米。 1974年,湖区面积为4477.53平方千米。 2000年,通过遥感卫星数据分析,面积为4256.04多平方千米。 2005年,面积为4237.43平方千米。2012年8月,湖区面积为4345.48平方千米。2013年8月,湖区面积为4337.48平方千米。 2017年8月,面积为4435.69平方千米,较2016年同期增大60.19平方千米,较历年(2005—2016年)同期平均增大101.54平方千米。 2020年4月下旬,中国最大的内陆湖泊青海湖水体面积为4543平方千米,较上年同期增大28平方千米,较近10年(2010至2019年)同期平均偏大164平方千米。 截至2021年9月末,青海湖水体面积为4625.6平方千米,比2020年同期增加36.8平方千米,达到2004年以来最大值。

截至2022年3月,青海湖水体面积较2017年增大2.9%,达到4625.6平方千米。

综述

青海湖景致

青海湖湖水最深处26米,平均深度16米。由于入湖水量入不敷出,导致湖面水位下降幅度增大,资料显示在1955—1985年的30年间湖水平均每年下降10厘米。补给方式

青海湖水补给来源是河水,其次是湖底的泉水和降水。青海湖每年获得径流补给入湖的河流主要是布哈河、沙柳河、乌哈阿兰河和哈尔盖河,这4条大河的年径流量达16.12亿立方米,占入湖径流量的86%。是鱼类回游产卵和鸟类较集中地区。青海湖每年入湖河补给13.35亿立方米,降水补给15.57亿立方米,地下水补给4.01亿立方米,总补给为34.93亿立方米,湖区风大蒸发快,每年湖水蒸发量39.3亿立方米,年均损4.37亿立方米。

水质

青海湖是微咸水湖,矿化度较高,为12.32克/升,含盐量14.13克/升,水体总磷保持较低水平,湖水中含氧量较低,浮游生物稀少,水体透明度较高,透明度在3米以下。

水温

青海湖的水温随季节而变化。夏季湖水温度有明显的正温层现象,8月份最高达22.3℃,平均为16℃;水的下层温度较低,平均水温为9.5℃,最低为6℃。秋季因湖区多风而发生湖水搅动,使水温分层温度现象基本消失。冬季湖面结冰,湖水温度出现逆温层现象,1月份,冰下湖水上层温度-0.9℃,底层水温3.3℃。春季解冻后,湖水表层水温又开始上升,逐渐又恢复到夏季的水温。

青海湖流域湖泊较多,20世纪70年代面积大于0.03平方千米的湖泊有70多个,现仅剩40多个,其中面积大于0.3平方千米的湖泊有17个。

名称 | 介绍 | 图片 |

|---|---|---|

布哈河 | 布哈河古称合河,是青海湖水系最大的河流。“布哈”系蒙古语译音,意为“野牛”,指往昔流域常有野牛出没。流域大部分位于海西州天峻县,河口地区分属刚察、共和两县。 河长278千米,流域面积14458平方千米。河源高程4513米,河口高程3195米,河道落差1318米。河口多年平均流量37.45立方米每秒,多年平均流量11.81亿立方米。干流水力资源理论蕴藏量9.74万千瓦,尚未开发。下游引水灌溉草原面积500公顷。 |

|

泉吉河 | 泉吉河又名乌哈阿兰曲、巴哈乌兰河,蒙古语“巴哈”意为“小”,“乌兰”意为“红色”,即“小红河”之意。又因流经泉吉滩,故名泉吉河。为海北州刚察县南部的一条汇入青海湖的内陆河。流域面积742平方千米。 河长65千米,源头高程4308米,河口高程3195米,河道落差1113米。河口多年平均流量为2.03立方米每秒,多年平均年径流量为6396万立方米。 |

|

伊克乌兰河 | 伊克乌兰河因下游河谷两岸沙柳繁茂而又名沙柳河。“伊克乌兰”为蒙古语音译,“伊克”意为“大”,“乌兰”意为“红色”。位于海北州刚察县中南部的一条汇入青海湖的内陆河。刚察县政府就设在河道出山处的沙柳河镇。 河长107千米,流域面积1536平方千米。多年平均降水量433.3毫米。源头高程4308米,河口高程3195米,河道落差1505米。多年平均流量7.74立方米每秒,多年平均年径流量2.44亿立方米。有大小支流40多条,主要支流7条,其中5条由左岸汇入。 |

|

哈尔盖河 | 哈尔盖河是青海湖水系的内陆河,又名哈尔盖曲。“哈尔盖曲”为蒙古语、藏语混合称谓,“哈尔盖”系曾驻牧于该河流域的蒙古族部落名,“曲”为藏语“河”的音译。位于海北州刚察县东部、海晏县西部。 河长110千米,流面积1482平方千米。流域多年平均降水量442.5毫米。河源高程3980米。多年平均流量4.67立方米每秒,多年平均年径量1.47亿立方米。实测最大流量200立方米每秒(1960年)。哈尔盖河主要一级支流有4条。 |

|

甘子河 | 甘子河属青海湖水系。“甘子”系蒙古语音译,意为“马鞍梢绳”,因河流细长,形似马鞍梢绳而得名。位于海北州海晏县西部。 发源于大通山右拉哈改,河长52千米,流域面积369平方千米,源头高程4200米。河口高程3210米,河道落差990米。多年平均流量约0.79立方米每秒,多年平均年径流量2476万立方米。 甘子河水不直接汇入青海湖,河中所产的裸鲤与青海湖的裸鲤有所不同,这是由于甘子河和青海湖在地域上受到阻隔,引起裸鲤分化的结果。但是,考虑到甘子河历史上曾与青海湖相通,现今河水汇入措达连湖后,仍有部分水量以潜流形式汇入青海湖,所以将其划入青海湖水系。 |

|

尕海 | 尕海又名措倾我立布,咸水湖,系青海湖退缩过程中残留的子湖。位于海北州海晏县西南部,西南距青海湖3.5千米,以波状沙丘相隔。湖心地理坐标为北纬37°00',东经100°34'。 湖呈长椭圆形,长11.9千米,最大宽5.8千米,平均宽3.96千米,湖面面积47.2平方千米,湖水位3196.8米。水深8.0—9.5米。集水面积393.0平方千米。2011年水利普查测算面积为44.5平方千米。 |

|

沙岛湖 | 沙岛湖因沙岛而得名,是青海湖东北部的一个子湖,位于海北州海晏县境内西南部,地理位置为东经100°31',北纬36°53'。北、西、南与青海湖相邻,东北与尕海湖相望。湖形呈不规则椭圆形状,湖面高程3194米,属微咸水湖泊,湖岸曲折,多湖湾。据2011年水利普查测算,湖东西长6.1千米,最大湖宽3.8千米,平均宽1.7千米,湖面面积10.4平方千米。 |

|

参考资料: | ||

地貌

“高原蓝宝石”青海湖“证件照”

青海湖是世界上海拔最高的湖泊之一, 湖面海拔3196米。 流域整体轮廓呈椭圆形,自西北向东南倾斜,是一个封闭的内陆盆地,其水体形状很像一只“翱翔的雄鹰”。四周山峦起伏,河流纵横。北部为大通山,东部日月山是青海省农业区与牧业区的分水岭,西部高原丘陵带与柴达木盆地相接,周围山峰多在海拔4000米以上,最高处为西北部海拔5291米的岗格尔肖合力山。从相对高度2000米左右的山岭到湖面之间,环带状发育着宽窄不一的侵蚀构造地貌、堆积地貌和风积地貌。气候

综述

青海湖具有高原大陆性气候,光照充足,日照强烈;冬寒夏凉,暖季短暂,冷季漫长,春季多大风和沙暴;雨量偏少,雨热同季,干湿季分明。

光照

湖区全年日照时数大部分都在3000小时以上,较青海以东同纬度地区高出700小时左右;年日照百分率达68—69%。年辐射总量在171.461千卡/平方厘米·年—106.693千卡/平方厘米·年,较同纬度的华北平原、黄土高原高10—40千卡/平方厘米·年。

气温

湖区东部和南部气温稍高,年均温在1.1℃—0.3℃之间;西部和北部稍低,年均温在-0.8℃—0.6℃之间,平均最高气温6.7℃—8.7℃之间,平均最低气温-6.7℃—4.9℃之间,极端最高气温25℃和24.4℃,极端最低气温-31℃—和-33.4℃。

水分

湖区全年降水量偏少。但东部和南部稍高于北部和西部,东部全年降水量是412.8毫米,南部是359.4毫米,西北部370.3毫米,西部公360.4毫米和324.5毫米,全年蒸发量达1502毫米,蒸发量远远超过降水量。湖区降水量季节变化大,降水多集中在5—9月份,雨热同季。

大风和沙暴

青海湖

湖区大风、沙暴日数是全省较多的地区之一。每年2—4月,午后至傍晚多出现大风,且盛行西北风。以刚察为例。大风(≥17米/秒)年均47.3天,2—4月最多,平均5.9—9.3天之间,最多3月份达19天之多。沙暴历年平均为14天。重点保护区布哈河口——鸟岛区多西北风,最大风力达9—10级。由于湖区海拔高,湖西风多,高空气影响极大,全年多在西风控制之下。冬春风速最大,夏秋季较小。在风力作用下,一般波浪为2—3级,最大为7—8级,全年波浪6级以上的日数为40天左右。冰情

青海湖断崖冰封景观

青海湖断崖冰封景观

土壤

青海湖流域内分布着高山寒漠土、高山草甸土、黑钙土、粟钙土、盐土、沼泽土、风沙土等10多个大类土壤类型。土壤类型垂直分布规律明显,带谱组成简单,一般为栗钙土—黑钙土一高山草甸土。

动物资源

综述

青海湖国家级自然保护区及周边地区野生动物资源丰富, 据调查,青海湖保护区及环湖地区,共计鸟类189种,兽类41种,两栖爬行类5种,鱼类8种,属国家一、二级保护动物35种。保护区内的动物区系以典型青藏高原野生动物成份为主体,湖区的兽类动物总数占全省的四分之一,其中,以啮齿目、食肉目、偶蹄目种类较多,普氏原羚是湖滨沙化草地的代表种,也是世界最濒危的野生动物物种之一。两栖爬行类有高山蛙、西藏蟾蜍、沙蜥和高原蝮蛇等。另外还有鱼类8种。

鸟类

在青海湖国家级自然保护区内栖息的各种鸟类达30万只以上,其中,以水禽鸟类为优势,如棕头鸥、鱼鸥、斑头雁、鸬鹚四种大型水鸟数量均在4.5万只以上。这些鸟类每年3月到青海湖,并在蛋岛、鸬鹚岛、三块石、海心山等地栖息繁殖,于10月陆续南迁,是青海湖保护区主要的夏候鸟。

此外,该区还是候鸟类南来北往的中继站,有近20种水鸟迁徙途经此地,数量达7万多只。保护区独特的地理环境,为水鸟提供了理想的栖息、繁殖场所。区内鸟类种类数量约占全省鸟类总数的一半以上,其中国家一级重点保护动物黑颈鹤在保护区湿地草甸地带栖息、繁殖;每年还有约4000只左右的大天鹅在区内的沼泽地越冬。

截至2022年3月,栖息水鸟数量较2017年增加69.9%,达到57.1万只。

种类

2006年至2013年4月,青海湖鸟类种群增加33种,达到222种。

2017青海湖生物多样性综合监测野外调查工作数据显示,青海湖23个水鸟栖息地共记录到水鸟44种、3.9万余只,育幼夏候鸟种数呈“双升”趋势。

2021年7月,青海湖国家级自然保护区管理局在进行夏季水鸟监测中,首次观测到灰头麦鸡。

2022年5月,青海湖国家级自然保护区工作人员在刚察县仙女湾湿地巡查时,发现灰椋鸟,查阅文献与整理历史数据发现该鸟为青海湖新记录的鸟类,至此青海湖鸟类种类达228种。

2022年8月,青海湖国家级自然保护区管理局在开展2022年生物多样性综合调查过程中,工作人员分别在青海湖沙岛内观测记录到黑卷尾,在黑马河附近的草地上观测到一只红脚隼,通过查阅文献与整理历史数据发现均为青海湖鸟类新记录种,至此青海湖鸟类种类达230种。

截至2022年10月,青海湖水鸟种类由97种增加到98种,猛禽种类由22种增加到23种,青海湖鸟类种数达到232种。

植物资源

青海湖区有野生植物52科174属445种,主要植被有矮蒿草、小蒿草、珠芽蓼、针茅、高山唐松草等。沿河有一些低矮灌丛。湖水中的浮游植物有53种,其中以硅藻占优势。浮游动物共29种,底栖动物共有22种。

旅游资源

【主词条:青海省青海湖景区】

名称 | 位置 | 旅游特色 |

|---|---|---|

二郎剑景区 | 青海湖南岸 | 二郎剑景区是青海湖的核心景区,以草原、沙滩、动物为主的生态自然资源而知名。二郎剑景区定位是“服务人的地方”,是青海湖景区的文化体验与运动休闲基地,二郎剑已经建成了以观鸟台、观海桥、观海亭为组合的观赏区,大型民族歌舞、藏族风情园、圣湖祭祀等旅游项目的休闲区,以游轮、水上摩托、水上自行车、自驾游艇为活动内容的水上娱乐区,成为环青海湖最大的旅游接待基地、民族风情体验基地。 |

鸟岛景区 | 青海湖西岸 | 鸟岛景区因岛上栖息数以十万计的候鸟而得名,是青海湖畔最有灵气和生机的地方。每年4—6月间,有近10万只候鸟陆续迁徙到这里繁衍生息,是青海湖一大奇观。为了保护鸟类的世袭领地不受干扰,同时保证更多的游人可以近距离观鸟,鸟岛新建了集观鸟室、休息室、咖啡厅、多媒体展示厅为一体的多功能半掩体观鸟室。掩体通道长443米,建筑面积2800平方米。 |

沙岛景区 | 青海湖东北岸 | 沙岛景区内金沙湾、银沙湾相依相伴,太阳湖、月牙湖、芦苇湖点缀其间,金沙、银沙交相辉映,海鸟成群。水上游艇、滑沙、沙滩摩托、沙滩越野、骑马,骑骆驼是沙岛景区的特色旅游体验项目。 |

仙女湾景区 | 青海湖北岸 | 仙女湾景区是青海湖重要湿地,天鹅的家园,具有丰富的生物多样性特点,定位为“感染人的地方”。以高原草甸湿地,藏民族文化风情,使其成为集高原湿地生态体验和祭海文化于一体的旅游景区。每年秋冬季节成群的大天鹅在此栖息。 |

注:根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》等有关法律、法规,青海湖景区保护利用管理局已于2017年8月29日关停位于青海湖国家级自然保护区的鸟岛景区和沙岛景区,并停止一切旅游经营活动。 参考资料: | ||

综述

青海湖是藏文化区,不仅具有藏文化区的共同特点,拥有藏文化区共有的民族风情、文化渊源,同时还具有自己独特的水文化特点,包括祭海、转湖等历史悠久的文化习俗,以及昆仑文化、西王母文化等也在一定程度上影响着青海湖地区的文化发展,构成了青海湖独有的文化氛围。这些特色文化在民族节庆活动、环湖藏族群众的日常生活中都得到了很好的保留和体现。

民俗

名称 | 介绍 |

|---|---|

拉伊山歌 | 拉伊山歌是流传在青海、甘肃、四川等广大安多方言藏区的一种专门表现爱情内容的山歌艺术,它的分布以青海湖环湖地域和黄河流域(以海南、黄南两州)为中心而向四方辐射。拉伊脱胎于藏族山歌,种类丰富,数量浩繁,内容涉及爱情生活的各个方面。 |

安多藏戏 | 安多藏戏是受西藏藏戏影响,吸收安多地区藏族文化,在民歌、民间说唱、民间歌舞、藏传佛教义化基础上,形成、发展起来的一个藏戏新剧种。现在安多藏戏,主要流行于黄南藏族自治州各县、循化撒拉族自治县藏族地区、果洛藏族自治州的班玛县和甘德县。 |

锅庄舞 | 锅庄舞是藏族的民间舞蹈,在节日或农闲时跳。男女围成圆圈,自右而左,边歌边舞。男性着肥大筒裤有如雄鹰粗壮的毛腿,女子脱开右臂袍袖披于身后飘逸洒脱。锅庄舞姿矫健,动作挺拔,既展舞姿又重情绪表现,舞姿顺达自然,优美飘逸。 |

铃鼓舞 | 铃鼓舞是一种综合性的表演,包括舞蹈、朗诵、戏剧、杂技、武术。其风格技巧熟练精当,节奏激烈紧张,表情丰富,情绪奔放,粗犷豪迈,英武豪放。特点稳重大方,舞姿优美多变,具有较高的艺术性和趣味性。 |

安昭舞 | 安昭舞是一种古老的土族舞蹈,流行于互助。每当欢度佳节、庆祝丰收和举行婚礼时,人们聚集到庭院里或打麦场上跳安昭舞。舞蹈时,男女相见排成一圆圈,由一位能歌善舞的高手领唱领舞,后面跟随的人伴歌伴舞,一唱众和,气氛和谐而热烈。 |

参考资料: | |

名称来历

青海湖古称“西海”,又称“仙海”“鲜水海”“卑禾羌海”。北魏以后,始称青海。蒙语称“库库诺尔”,意皆为蓝色或青色的湖。青海湖之名始于近代,1949年后才普遍称青海湖。

历史传说

相传1000多年前,唐蕃联姻,文成公主奉命远嫁吐蕃王松赞干布。临行时,唐王赐她日月宝镜,说日后若思念家乡,就拿出宝镜来看,家乡长安就会出现在你面前。文成公主千里跋涉,来到唐蕃分界地的日月山,眼看就要进入吐蕃领地,公主思念起家乡父老,便拿出日月宝镜,果然宝镜里显出了家乡长安,公主想到此一去再也回不了长安,一时泪如泉涌,难以成行。然而,这位公主突然记起了自己神圣的使命,便将日月宝镜扔出手去,没想到那宝镜落地这时闪出一道金光,变成了美丽的青海湖。公主翻过日月山继续朝西,她的眼泪变成河,随她西流,变为有名的倒淌河。

西王母是3000多年前生活在青海湖一带的古羌人部落的女首领,她宴请乘八骏之辇来看望她的周穆王于瑶池,而这瑶池就是美丽的青海湖。西王母是青海湖的主神,替王母“殷勤探看”穆王行踪之三青鸟,就是生活在鸟岛之上的万千候鸟。

水怪

夏日青海湖

“海怪”在环湖土著牧民中流传了几百年。清乾隆初年编修的《西宁府新志》中具体记载称有:“青海住牧蒙古,见海中有物,牛身豹首,白质黑文,毛杂赤绿,跃浪腾波,迅如惊鹊,近岸见人,即潜入水中,不知其为何兽也”。水怪的出现地点都是在海星山与湖的东岸之间,曾目击湖中怪物者尚有数十人,据称其特征是:形体较大,颜色呈黑黄色。祭祀活动

祭祀青海湖

祭祀青海湖

环湖比赛

赛事介绍

青海湖附近地图

青海湖附近地图

环湖赛彩票

2009年2月,经财政部、国家体育总局批准,以“环湖赛”和大美青海为主题的即开型“环湖赛”体育彩票于同年3月底在全国发行。这是中国首开以一项体育赛事为主题的彩票发行先河,也成为宣传青海、展示青海大美风光和人文风情的新平台。

饮食文化

在青海湖周边,面食的花样繁多,有白面类、蒸面类、馅面类、烙面类,细分出来有几十种,形成了独特的面食文化,也是汉、藏、蒙古、土族等集体智慧的结晶,作为外来人的汉人也把中原或中国南方一些先进的技术带到了这里,促进了这里的繁荣。

生态保护

政策

2003年,青海省人大常委会颁布了《青海湖流域生态环境保护条例》,自此,青海湖保护开始。

保护区

【主词条:青海湖国家级自然保护区】

青海湖国家级自然保护区位于青藏高原东北部,地理位置为东经97°53′—101°13′,北纬36°28′—38°25′之间,地域上涉及海北藏族自治州的刚察、海晏两县和海南藏族自治州的共和县,总面积495200公顷,范围包括青海湖整个水域及鸟类栖息的岛屿和湖岸湿地。

保护区始建于1975年,1976年建立管理站,1984年晋升为管理处,1992年被列入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约(拉姆萨公约)》国际重要湿地名录。1997年12月经国务院批准,晋升为国家级自然保护区。 2022年7月,正式创建国家公园。

价值意义

青海湖流域是青海省“两屏三区”生态安全格局的重要组成部分,在维系青藏高原北部生态安全、控制西部荒漠化向东蔓延、保障东部生态安全等方面发挥了重要生态安全屏障作用。青海湖流域是一个原真完整的自然社会复合生态系统,具有“山水林田湖草冰沙”多样化生态地理要素,是中国35个生物多样性保护优先区域之一,是重要的高原生物基因库,生物多样性丰富,是普氏原羚的唯一分布区,具有极具影响力和代表性的鱼鸟共生系统。

青海湖是世界高原内陆湖泊湿地类型的典型代表,是水鸟重要繁殖地和迁徙通道的主要节点,是中国西部重要的水源涵养地和水气循环通道,是维系青藏高原生态安全的重要水体,是阻止西部荒漠化向东蔓延的天然屏障,被称为中国西北部的“气候调节器”“空气加湿器”和青藏高原物种基因库。

科学研究

青海湖国家级自然保护区管理局与中科院11个研究所展开合作,陆续建立了中国科学院青海湖国家级自然保护区联合科研基地、青海湖湿地生态系统国家定位观测研究站、中国科学院水生生物研究所青海湖高原湖泊湿地生态环境科学观测野外台站。

2005年7月21日,青海湖环境科学钻探开钻,到9月5日结束,历时47天,分别在青海湖东盆,南盆等5个地点钻取了13支岩芯,取得岩芯323米。通过青海湖科学钻探研究,查明了青海湖湖盆形成演化,气候构造变化和青海湖波动的历史。

2021年9月7日,2021年青海湖流域综合科学考察活动出征仪式在青海省科技馆举行。借助星载遥感技术、传统地面调查、环境包络线模型、最大熵模型对青海湖面积及水位的变化、流域内植被的变化、普氏原羚跟踪及生境状况进行监测,以揭示高山内陆湖泊水量变化规律及气候响应、青海湖地区物种时空变化情况等。

2022年9月,青海湖景区保护利用管理局在西宁组织召开了《青海湖国家公园综合监测与科学研究体系规划(2021-2035)》评审会。

2023年5月23日,“中国科学院青藏高原研究所、中国科学院西北生态环境资源研究院青海湖综合观测研究站”在青海湖鸟岛挂牌。

人口民族

人口

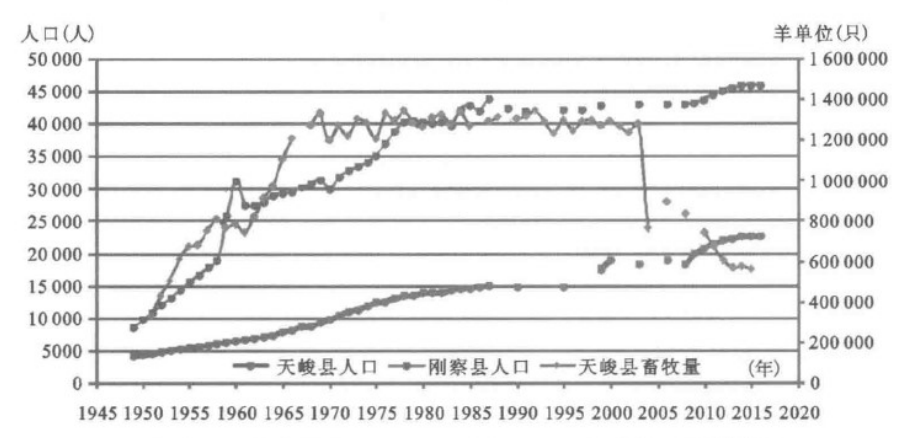

青海湖流域两个主要行政县(天峻县与刚察县)的人口数量从1945—1980年是一个快速增长期,天峻县人口从1949年的4221人增长到1980年的13889人,刚察县人口从1949中的8529增长到到1980年的40429人。1980—2008年人口平缓增长,天峻县人口从1980年的13889人增长到2008年的18230人,刚察县人口从1980年的40429人增长到2008年的43100人。2008年之后人口较快增长,到了2016年天峻县人口达到了22569人.刚察县达到了45931人。

天峻县与刚察县1945—2016年历史人口与畜牧量变化曲线图

天峻县与刚察县1945—2016年历史人口与畜牧量变化曲线图

民族

青海湖区属多民族居住地区,有藏族、汉族、蒙古族、回族、土族、撒拉族、满族等12个民族。其中藏族人数最多,约占人口总数的68.61%,是湖区的主要民族。

分布

青海湖区人口主要集中分布在环湖的狭长地带以及湖周交通相对发达的湖盆地带,特别是以刚察县为中心的青海湖北岸湖滨三角地带。

经济

综述

青海湖区是青海省重要的畜牧业生产基地之一,种植业、旅游业和工业生产均有一定规模。 湖区各县经济方面以第二产业为主,第一产业为辅,第三产业主要集中在环湖公路沿线。

青海湖流域除在青海湖北及青海湖南环湖地区分布有小面积的农田,以及在哈尔盖镇北有一处煤矿(热水煤矿)开采区外,其余为牧场或部分荒地。

农业

青海湖周围地势平坦,土地肥沃,农业生产也有着广阔的前景。当地人民在优先发展牧业的同时,还有计划地开垦饲草饲料基地,办起了国营农场,发展以油料、饲料为主的农作物生产,并且在昔日荒凉的寂寞的草原,相继建起了倒淌河等一批新兴城镇,接着还办起了一批工厂、矿山,其中有煤、建材、机械修理、皮毛加工、民族用品等。

湖区现有乡镇均以牧业为主体经济,此外还有湖东种羊场、江西沟羊场、铁卜加草原站、三角城种羊场等几家以畜牧业生产为主体的国营畜牧场。

畜牧业

青海湖边

青海湖边

交通

青海湖的南北两岸曾是丝绸之路青海道和唐蕃古道的必经之地。109国道在青海湖南部自东向西横穿湖区,315国道则从青海湖北部穿越湖区。此外湖区还有相当数量的低等级公路及各种简易公路遍及各乡镇,形成了可通达湖区各处的公路交通网。

特产

青海湖湖中盛产全国五大名鱼之一——青海裸鲤(俗称湟鱼)和硬刺条鳅、隆头条鳅。

青海裸鲤平均年产量为5165吨,1949—1985年共生产裸鲤191180吨,随着时间推移,资源衰退,裸鲤产量呈逐年下降趋势。 截至2022年3月,青海湖裸鲤资源蕴藏量较2017年增加33.6%,达到10.85万吨。 由于过度捕涝,资源量不及20世纪60年代的10%。 青海裸鲤被列为国家重要名贵水生经济动物。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

布哈河

布哈河 泉吉河

泉吉河 伊克乌兰河

伊克乌兰河 哈尔盖河

哈尔盖河 甘子河

甘子河 尕海

尕海 沙岛湖

沙岛湖