-

大日本帝国 编辑

大日本帝国(日语:だいにっぽんていこく;英语:Empire of Japan,1889年-1947年),是日本曾经使用的国号。该名称源自《大日本帝国宪法》。1947年《日本国宪法》颁布后,日本官方不再以此为正式国号。国际上多用此来指称日本从1868年明治维新开始到1945年二战战败之间,天皇掌握政治实权,对外施行扩张政策的历史时期。日本在明治维新后,政治权力从武家重回天皇手中,并开始实施一系列现代化措施,在政治、经济与社会各领域全面仿效西方,使其国力逐渐壮大;对外关系上,透过一连串的条约改正措施逐渐废除幕末时期与西方列强签订的不平等条约,同时以“富国强兵”为口号积极向外扩展势力范围,对周边国家实施军事与经济侵略,成为当时世界列强中少有的亚洲国家。帝国大学、日本帝国海军等一系列具有军国主义性质的符号应运而生。虽然在国内推行民主宪政,但1919年后,日本法西斯主义逐渐抬头,直至20年代末,军队中开始出现法西斯团体。而后军部与大政翼赞会掌控政治权力,在1931年日本发动了侵华战争,1941年爆发太平洋战争,使日本成为发起二战的轴心国之一,更是日本一连串侵略行动的最高峰。1945年日本投降后,由同盟国实施军事占领,同时修改宪法与改造政治制度,至此至1947年5月3日,日本“帝国”时期告终。

中文名:大日本帝国

外文名:Empire of Japan

简称:日本、日本帝国

所属洲:亚洲

首都:东京

主要城市:大阪,横滨,名古屋,神户,福冈,京都,札幌,仙台,广岛等

国庆日:12月23日

国歌:君之代

国家代码:JPN

官方语言:日语

货币:日元

时区:UTC+9

政治体制:二元制君主立宪制

国家领袖:明治天皇、大正天皇、昭和天皇

人口数量:103727610 人(1941年)

主要民族:大和族、阿伊努族、琉球族、朝鲜族

主要宗教:神道教、佛教

国土面积:675400.7 km²

历史时期:新帝国主义

立法机构:帝国议会

国旗:日章旗

宪法:大日本帝国宪法

象征:太阳、樱花、天皇、菊花等

著名高校:九所帝国大学

皇室标志

皇室标志

古代历史

公元4世纪中叶,日本开始成为统一的国家,称为大和国。公元645年“大化革新”后,日本建立了以天皇为绝对君主的中央集权制国家。

12世纪末,日本进入由武士阶层掌管实权的“幕府时代”。19世纪中叶,英、美、俄等国家迫使日本签订许多不平等条约,民族矛盾和社会矛盾激化,实行封建锁国政策的德川幕府统治动摇,具有资本主义改革思想的地方实力派萨摩和长州两藩,在“尊王攘夷”、“富国强兵”的口号下倒幕。

明治维新

明治天皇

明治天皇

1871年废藩置县,摧毁了所有的封建政权。同年成立新的常备军。1873年实行全国义务兵制和改革农业税。另外还统一了货币。在19世纪70年代中期,这些改革遭到两方面的反对:一方面是失意的武士,他们纠集对农业政策不满的农民多次兴行叛乱;另一方面是受西方自由主义思想影响的民权论者,他们要求实行立宪,召开议会,万事决于公论。明治政府在各方面的压力下,1885年实行内阁制,翌年开始制宪,1889年正式颁布宪法,1890年召开第一届国会。

在政治改革的同时,也进行经济和社会改革。明治政府的主要目标是实现工业化。军事工业以及交通运输都得到很大发展。1872年建成第一条铁路,1882年成立新式银行,日本在现代工业国的道路上前进。

1889年(明治二十二年)2月11日,《大日本帝国宪法》生效,天皇定为国家元首,政体为二元君主制(君主立宪制的分支),内阁及国会也渐次设置。

位列大国

参见:中日战争、日俄战争

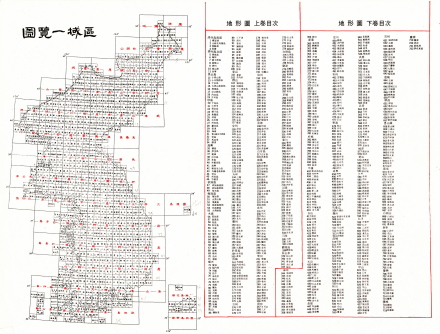

《朝鲜总督府管辖范围图》

《朝鲜总督府管辖范围图》

在确保国际地位的同时,于1874年骚扰中国台湾,1879年染指中国朝贡国琉球,并改设为冲绳县。1894年发动甲午战争打败中国,并强迫中国割让台湾与澎湖列岛,1904年与俄国在中国东北展开战争并取得胜利,夺取了南库页岛和俄国在中国东北和朝鲜的非法权益。

1910年通过《日韩合并条约》吞并朝鲜。文化上,日本从欧美传入了新的学问,艺术;带有未曾在日本出现过的个人主义小说,文学开始出现,与江户时代以前不同的文化展开了。宗教上,改变了以往神佛合流的现象(神佛分离),出现了打压佛教(废佛毁释)等等的运动。

大正天皇

大正天皇

明治天皇于1912年驾崩,子嘉仁继位,改元大正,是为大正时代。大正元年,因为陆军倒阁而引起了第一次护宪运动——大正民主运动(大正デモクラシー),开始出现政党政治。

大正时代前期,发生了第一次世界大战,时为自明治维新以来日本国力最高峰的盛世,但1921年,大正天皇因病而由太子裕仁摄政,数年后发生关东大地震,以及在国际会议中节节败退,使日本日渐艰难。

权贵与政党不断抗争,发生了第二次护宪运动,实行了全民普选(1925年)。亦由元老西园寺公望推荐首相,提倡“宪政之常道”。

与明治时代取得的历史性进一步相比,大正天皇被称为“不幸的大正”。大正天皇在位15年,政绩还不如明治,而且他一生为脑病所困,最后被迫让权疗养,由裕仁亲王摄政。

日本军国主义的扩张

日本军国主义的扩张

战争策源

1926年12月25日,大正天皇驾崩,1926年,裕仁天皇登基,日本进入昭和时代。第一次世界大战时期,日本经济景气。但战后随着经济大衰退后,社会不安加剧,政党政治日渐衰落(例如田中义一主张惩罚杀害张作霖的凶手而被迫下台),首相甚至会被人刺杀(如五一五事件与二二六事件),皇道派军人渐渐掌握政权。

军部势力的崛起

昭和天皇

昭和天皇

宪法规定,天皇总揽统帅权,并赋予军令长官“帷幄上奏权”,即凡有关军令事项,可以不经过内阁直接上奏天皇,由天皇裁决。这就是战前日本盛行的“统帅独立原则”。从法律角度来说,只有天皇能够管辖军部,但近代天皇制的特点是“廷政分离”,天皇不亲政,即使在御前会议上裁决争端,也多数是只听不答。所以,陆海军名义上直辖于天皇,实际上无所约束,自成中心,在天皇所谓“权威”神圣光环中,军部成为明治宪政的“权力核心”。

军部法西斯化

军部成为独立于内阁之外的“权力核心”后,还要求在天皇的名义下建立法西斯独裁政权。军部法西斯化的组织条件是完全具备的:天皇的精神权威可以代替法西斯的领袖权威;军队所特有的严密纪律,军部在国家政权中的权力核心地位,使军部能够发挥德、意法西斯政党那样的组织作用。

其次,日本军部法西斯化有基础。日本军部法西斯化的起点是1921年三名赴德国考察的军官永田铁山、小烟敏四郎、冈村宁次在莱茵河畔的巴登温泉聚会,订立了归国后将全力推动改造日本的盟约,东条英机也参与其中。不久在军队内部出现了众多形式的法西斯团体。

1929年经济危机爆发,日本国内经济困难,阶级矛盾尖锐,法西斯势力趁机猖獗,他们猛烈攻击资产阶级政党政治,极力倡导法西斯主义的独裁和集权,制造了一连串的暗杀、政变等恐怖事件。构成了势头汹涌的军队法西斯化,在军部推动下,日本政府的政策也一步一步走上了对外扩张的道路。

日本国家法西斯化

广田弘毅

广田弘毅

同时,确立了对外侵略方针,由内阁召集首、陆、海、外、藏等五相会议,制定“国策基准”。其主要目标是:“鉴于帝国内外形势,帝国应确定的根本国策是依靠外交和国防,确保帝国在东亚大陆的地位,同时向南方海洋发展。”这是日本对外侵略扩张政策在法律上的确认。

过去,军部对政府干预,往往是对某项政策或对内阁成员发表意见,到广田内阁时,军部可以全面改组并控制政府,推行自己的施政纲领,国家的权力和内外政策已从属于军部法西斯。军部控制了政府,初步结束了分裂已久的“二重政府”局面,使分裂已久的国务和兵权在服从军部的条件下,重新结合,达到了新的法西斯主义政治统一。正因为如此,广田内阁上台就意味着日本军部法西斯体制确立,世界大战亚洲策源地形成了。

二战扩张

参见:抗日战争

昭和时代前30年,对于中国、朝鲜、东南亚及太平洋地区人民来说,是黑暗的30年。这时的日本政府致力于侵略扩张。

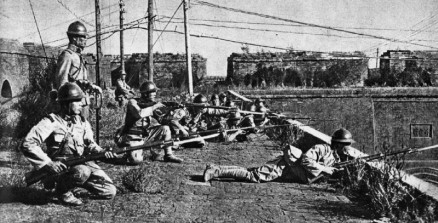

九一八事变中侵占沈阳的日军

九一八事变中侵占沈阳的日军

在1927年夏,日本内阁就在东京召开“东方会议”,制订了《对华政策纲领》,露骨地声称中国东北“在(日本)国防和国民的生存上有着重大的利害关系”。同年7月,内阁首相田中义一向天皇奏呈《帝国对满蒙之积极根本政策》(即“田中奏折”),宣称:“欲征服中国,必先征服满蒙;欲征服世界,必先征服中国。”从而确立了以“满蒙”为侵略基地的狂妄战略。

从1929年起,日本陆军参谋本部和关东军在中国东北三省先后秘密组织了四次“参谋旅行”,侦察情况,制定了侵略中国东北的作战方案。1931年6月,日本陆军参谋本部和陆军省制定“满蒙问题解决方案大纲”,确定了以武力侵占中国东北的具体步骤;7月,陆军参谋本部把攻城重炮秘密调运至沈阳,对准东北军驻地北大营;8月,日本陆军大臣南次郎在日本全国师团长会议上叫嚷:满蒙问题只有用武力解决。随后进一步做了发动此次战争的各种准备。

1931年(昭和六年),9月18日晚,盘踞在中国东北的日本关东军,由铁道“守备队”炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路路轨,并嫁祸于中国军队。这就是所谓的“柳条湖事件”。日军以此为借口,突然向驻守在沈阳北大营的中国军队发动进攻。当晚日军便攻占北大营,次日占领整个沈阳城。日军继续向奉天、吉林和黑龙江的广大地区进攻,短短4个多月内,128万平方公里、相当于日本国土3.5倍的中国东北全部沦陷,3000多万人口陷入敌手。这就是震惊中外的“九一八”事变。“九一八”事变揭开了日本对中国、进而对亚洲及太平洋地区进行全面武装侵略的序幕。

1937年(昭和十二年)7月7日,日军挑起“七七事变”,发动全面侵华战争。1937年12月13日,日本侵略军侵占南京后,在日本华中方面军司令官松井石根和第6师师长谷寿夫指挥下,在全城进行了40多天的血腥屠杀,使用集体枪杀、活埋、刀劈、火烧等惨绝人寰的方法,杀害中国平民和被俘军人达30余万人。

1941年(昭和十六年),日军偷袭珍珠港,太平洋战争爆发。这一时期,不仅给中国、朝鲜、东南亚及太平洋地区人民带来深重的灾难,也给日本人民带来痛苦的困难。这是日本历史以及中国与朝鲜乃至东南亚史上最黑暗的时期之一。

帝国终结

主词条:日本投降

1945年5月8日,纳粹德国无条件投降,欧洲战争结束,世界反法西斯战争进入最后阶段,盟军在亚洲大陆各战场对日军发起反攻。1945年7月26日,中国、美国和英国三国发表《中美英三国促令日本投降之波茨坦公告》,促令日本立即无条件投降。但是,日本政府予以拒绝,并先后三次扩军动员,准备进行本土决战。

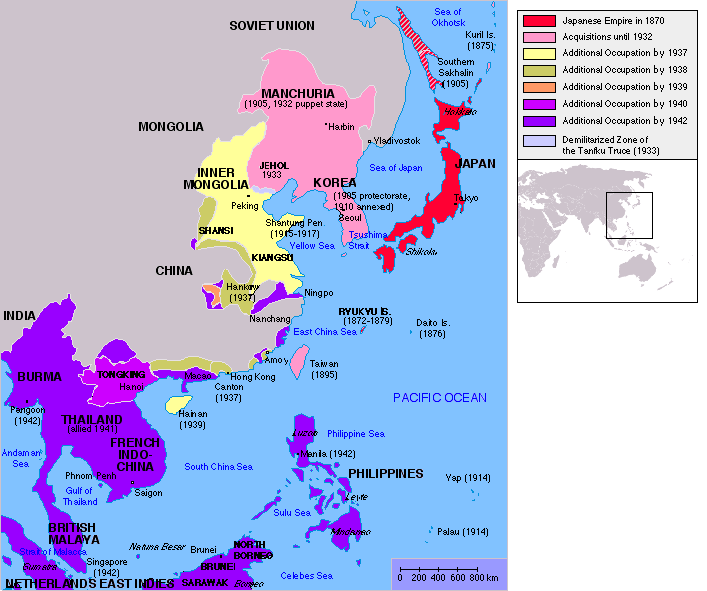

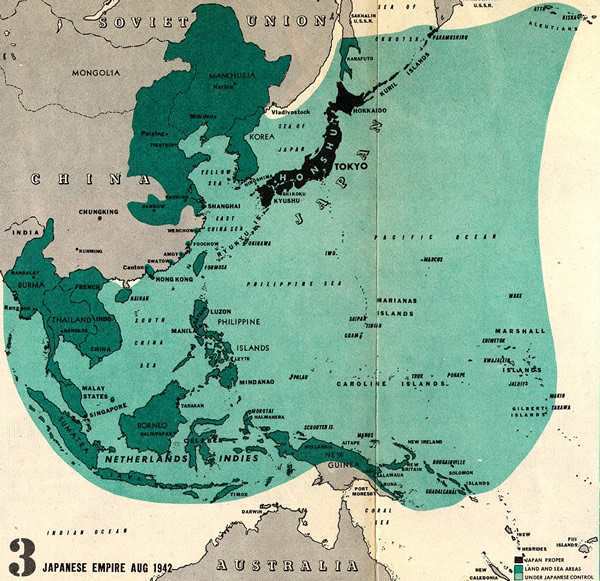

日本在二战时所统治及占领的地区

日本在二战时所统治及占领的地区

当年8月6日和9日,美国先后在日本广岛和长崎各投下一颗原子弹。8月8日,苏联召见日本驻苏大使,通告苏联参加《波茨坦公告》,并宣布对日作战。8月9日,苏联出兵中国东北和朝鲜北部,对日本关东军发动全面进攻。8月14日,日本政府照会美、英、苏、中四国政府,宣布接受《波茨坦公告》。8月15日,日本天皇裕仁以广播《终战诏书》的形式,正式宣布日本无条件投降。

1945年9月2日,日本无条件投降签字仪式在停泊于日本东京湾的美国密苏里号战列舰上举行。9时04分,日本外相重光葵代表日本天皇和日本政府、参谋总长梅津美治郎代表日军大本营首先在投降书上签字。9时18分,道格拉斯·麦克阿瑟以盟国最高司令官的身份签字,接受日本投降,然后是接受投降的9个盟国代表分别代表本国依次签字。签字结束后,上千架美军飞机从东京湾上空呼啸而过,庆祝这个具有伟大历史意义的时刻。投降书的签署,正式宣告日本军国主义的彻底失败和世界反法西斯战争的最后胜利。

此后,驻海外的日军陆续向盟国投降,中国战区的投降仪式于1945年9月9日在南京举行。日本中国派遣军总司令官冈村宁次在投降书上签字,并交出了他的随身佩刀,以表示侵华日军正式向中国缴械投降。

首都

京都→东京

东京大地震

东京大地震

日本法律并没有规定首都位置,仅有在1923年(大正12年)9月12日发布的《关东大地震发生后之诏书》(関东大震灾直後ノ诏书)提到“东京为帝国之首都”(东京ハ帝国ノ首都)。事实上,象征天皇驻地所在的天皇宝座“高御座”并没有随着朝廷迁至东京而迁移,而是继续留在京都御所(京都旧皇宫),天皇即位礼也维持在京都举行(明仁天皇除外),这使得京都仍然具有部分的首都机能。

内地

与日本国的领土范围相同,即北海道、本州、四国、九州等日本列岛四大岛,加上奄美群岛、琉球群岛、小笠原群岛,以及这些群岛的附属岛屿。

另外值得注意的是位于北海道东北方的“北方领土”。虽然日本声称自古即为其领土,但二战结束后,即由苏联(今俄罗斯)占领并实际统治到今天,日俄双方对此仍有领土争议。

外地

有别于内地的称呼。虽然外地在性质上属于殖民地,但由于在法理上,外地仍属于日本国土的一部分,故日本本土的部分法律适用于外地。在1945年日本投降后,日本被迫放弃所有外地的统治权。

台湾(日据时期):包含澎湖以及新南群岛(即南沙群岛,1939年编入高雄市)

—1895年通过甲午战争和马关条约逼迫中国割让。

南桦太:即库页岛南半部(北纬50度以南)

—原属中国,后割让给沙俄,1905年由日俄战争获得,1943年编入内地。

朝鲜半岛—1910年通过日韩合并条约并入版图。

二战时期日本帝国扩张最大范围

二战时期日本帝国扩张最大范围

租借地

关东州:位于辽东半岛南端,涵盖大连、旅顺等地。

胶州湾:包括青岛等地;日本的占据时间仅止于第一次世界大战前后(1914年-1922年)。

委任统治区域

南洋厅(南洋群岛,包括现北马里亚纳群岛、密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛和帕劳):原为德国属地,第一次世界大战后由国联委任日本统治,日本退出国联后将其并吞。

间接统治区域

南满洲铁道附属地(满铁附属地)

中国各大城市内的租界

天津日租界

汉口日租界

苏州日租界

重庆日租界

另外,日本在上海公共租界和鼓浪屿公共租界内,有一定势力。

二战期间

地区 | 现属地 | 殖民时间 |

|---|---|---|

英属马来亚、北婆罗州 | 马来西亚、文莱 | 1941年-1945年 |

英属新加坡 | 新加坡 | 1942年-1945年 |

英属缅甸 | 缅甸 | 1942年-1945年 |

英属香港 | 中华人民共和国 | 1941年-1945年 |

法属印度支那 | 越南、老挝、柬埔寨 | 1940年-1945年 |

美属菲律宾 | 菲律宾 | 1942年-1945年 |

荷属东印度 | 印度尼西亚 | 1941年-1945年 |

国家领袖

天皇

- 1868年–1912年 明治天皇(日语:めいじてんのう)

- 1912年–1926年 大正天皇(日语:たいしょうてんのう)

- 1926年–1947年 昭和天皇(日语:しょうわてんのう)

内阁总理大臣

- 1885年–1888年 伊藤博文(首)(日语:いとうひろぶみ)

- 1941年–1944年 东条英机(日语:とうじょうひでき)

- 1946年–1947年 吉田茂(末)(日语:よしだしげる)

立法机构

帝国议会是日本帝国的最高立法机关,也是日本从1889年发布《大日本帝国宪法》到1947年发布《日本国宪法》期间的国会名称。其历史包括从1890年11月29日的第1回帝国议会、至1947年3月31日的第92回帝国议会。

帝国议会由众议院和贵族院构成,众议院议员由国民选出,贵族院议员则由不经选举的皇族、华族、敕任议员构成。贵族院不解散,所以多数议员是终身任期。两院权限对等,但是众议院拥有预算先议权。1890年11月29日,第1届众议院、贵族院开议;1947年3月31日,第92届众议院解散、贵族院停会。1947年5月3日,《日本国宪法》施行,自此“帝国议会”改称为“国会”。

1947年后日本国会召开的回数是从1947年更名之后开始计算,惟众议院的届数统计仍然从帝国议会时期起算。

政党

一战后的新形势进一步把日本推向了十字路口,各派政治势力组合分化,不断产生新的政团,提出各种出路方案。各社会主义、无政府主义团体及日本共产党倡导民主、反对战争;资产阶级民主派政党方面,有石桥湛山提出“小日本主义”,主张放弃海外殖民领土、反对黩武扩张主义;犬养毅等人倡导“经济立国”和币原喜重郎等人主张“协调外交”,不仅具有思想与理论方面的影响,且通过政党内阁实施了适应“凡尔赛—华盛顿”体制而与英美等国协调的外交政策,参加谈判并缔结了国际社会的非战公约及裁军等协定。民主派政党的活跃及其成就,形成为二十年代日本政党政治的“黄金时代”。

民主派政党此期最大的政治成就在于,在国家体制调整方面曾一度削减军部势力。政党方面要求实行军部大臣文官制,形成了对于军部势力的相当压力。与政治层面相应对,还出现了较为普遍的"蔑视军人"、" 军人的社会地位低下"的社会心理倾向,一向受人欣羡的军职变得被人看不起了,甚至在公共汽车上,军官的靴子偶而碰了别人就会听到骂声,一些军官上下班都不敢穿军装。

二、三十年代曾是日本政党政治的“黄金时代”,社会主义、民主主义团体及其思想流派甚多,尤以基于“民本主义”、“协调外交”、“小日本主义”等影响甚大。但最终都被法西斯专制主义所压倒,法西斯主义的扩张理论逐渐成为社会思想界主流,更成了军政当局对外政策的理论支柱。

军部

帝国军旗

帝国军旗

国土 | 人口 | |||

地区 | 面积 | 1920年 | 1930年 | 1940年 |

日本 | 382,560.83 | 55,963,053 | 64,450,005 | 73,114,308 |

台湾 | 35,961.21 | 3,655,308 | 4,592,537 | 5,872,084 |

桦太 | 36,090.30 | 105,899 | 295,196 | 414,891 |

朝鲜 | 220,788.44 | 17,264,119 | 21,058,305 | 24,326,327 |

总计 | 675,400.78 | 76,988,379 | 90,396,043 | 103,727,610 |

关东州 | 3,462.45 | 688,130 | 955,741 | 1,367,334 |

满铁附属地① | 290.30 | 231,438 | 372,270 | - |

南洋群岛 | 2,148.80 | 52,222 | 69,626 | 131,157 |

①.1937年行政权返还伪满洲国(伪满洲国实际上还是由日本统治) | ||||

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 大正天皇

上一篇 休·蒙塔古·特伦查德