-

穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克 编辑

穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克(土耳其语:Mustafa Kemal Atatürk,1881年3月12日—1938年11月10日),又译基马尔、凯穆尔,生于萨洛尼卡(今希腊境内)。土耳其革命家、改革家,土耳其共和国缔造者,土耳其共和国第一任总统、总理及国民议会议长。凯末尔1915年率部参加达达尼尔海峡战役,成功地粉碎了装备精良的英法联军的进攻,年底升任军长,并成为土耳其人崇拜的英雄和偶像。1916年8月,因保卫奥斯曼帝国首都伊斯坦布尔,获得“伊斯坦布尔的救星”和“帕夏”的称号,名扬全国和欧洲。1920年4月在安卡拉发起召开大国民会议,成立了以他为首脑的国民政府。开始组建正规军,并与列宁领导的苏维埃俄国建交,为土耳其独立战争的胜利打下了基础。1922年,实行义务兵役制,组建了有十余万人的西方面军。1922年8到9月在伊兹密尔战役中一举将希军全部赶出了国境,取得了独立战争的完全胜利。11月1日,主持大国民会议通过法案,宣布结束奥斯曼帝国600多年的封建统治。1923年7月与协约国签订《洛桑条约》。10月29日,土耳其共和国宣告成立,凯末尔被选为共和国第一任总统,兼任武装部队总司令。执政期间施行了一系列改革,史称“凯末尔改革”,使土耳其成为世俗国家,为土耳其的现代化奠定了良好的基础。1934年11月24日,土耳其国会向凯末尔赐予“阿塔图尔克”一姓,即“土耳其人之父”之意。1938年11月10日在伊斯坦布尔去世,享年57岁。

中文名:穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克

外文名:Mustafa Kemal Atatürk

别名:基马尔、凯穆尔

国籍:土耳其

民族:土耳其族

出生日期:1881年3月12日

逝世日期:1938年11月10日

毕业院校:马纳斯蒂尔军官预备学校、伊斯坦布尔军官学校和参谋学院

职业:土耳其总理、总统;土耳其大国民议会议长

主要成就:取得了土耳其独立战争的胜利,维持了土耳其民族国家的主体完整

主要成就:在土耳其实行西化改革,使土耳其成为世俗国家

出生地:奥斯曼帝国萨洛尼卡(现属希腊)

信仰:伊斯兰教

代表作品:《讲话(1927)》、《阿塔图尔克言论集》

荣誉:土耳其国父

政党:共和人民党

逝地:伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫

军衔:土耳其陆军元帅

墓地:安卡拉纪念陵墓

早年时期

1901年在军校学习的凯末尔(前排左二)

1901年在军校学习的凯末尔(前排左二)

1895年升入玛纳斯提军事预备学校。1899年进入了伊斯坦布尔(İstanbul)军官学校,1902年进入哈拜参谋学院,因数学成绩优秀,获得“凯末尔”之称(阿拉伯语意为“完善的”)。

十九世纪末二十世纪初,此时的奥斯曼帝国已经日薄西山,沦落为西方列强欺凌争夺的半殖民地。青年凯末尔的爱国主义意识被唤醒。在军校里,他如饥似渴地阅读伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠等法国启蒙学者的著作和土耳其大诗人纳默克·凯马尔的爱国诗篇,进一步认识到封建领主的贪婪残暴、民族压迫的深重与苏丹(奥斯曼君主)专制制度的野蛮落后。于是,他和几个志同道合的同学组织了一个秘密革命小组,办了一份手抄小报,写文章揭露苏丹的黑暗专制统治。

军官生涯

一战时战场上的凯末尔

一战时战场上的凯末尔

一战爆发时,凯末尔已是土耳其驻保加利亚大使馆的武官,他敏锐地指出,土耳其加入同盟国参战将是一场“可怕的灾难”。凯末尔主张土耳其应保持中立,但他的建议未被采纳。作为军人,他还是毫不犹豫地奔赴前线。1914年第一次世界大战爆发以后,被任命为新编第19师师长。1915年晋升为上校。在达达尼尔海峡(Çanakkale)保卫战中,他两次率领土军成功地阻击了协约国的登陆,赢得了“伊斯坦布尔救星”的美誉。由于战功卓著,第二年4月,他被晋升为准将军衔。

1916年8月,因保卫奥斯曼帝国首都伊斯坦布尔,获得“伊斯坦布尔的救星”和“帕夏”的称号,名扬全国和欧洲。后被任命为第二军团司令,晋升为将军。然而,凯末尔的军事天才并不能挽救奥斯曼帝国战败投降的命运。

独立战争

主词条:土耳其独立战争、凯末尔革命

战场上的凯末尔

战场上的凯末尔

在他的推动下,议会在1920年1月通过了庄严的土耳其独立宣言《国民公约》。宣布土耳其应该享有完全的独立、自由和领土完整,废除治外法权。这一文献,被称为“新土耳其的独立宣言”。但是,协约国很快正式占领了伊斯坦布尔,驱散议会。妥协的苏丹政府决定解散议会,逮捕凯末尔党人。凯末尔抓住时机,于1920年4月23日在安卡拉(Ankara)发起召开大国民会议,成立了以他为首脑的国民政府。他开始组建正规军,并与列宁领导的苏维埃俄国建交,缔结了友好条约,争取尽可能多的国家的同情与支持,为独立战争的胜利打下了基础。

1920年6月,希腊军队在英国的支持下,大举进攻,企图扼杀土耳其的独立运动。危难时刻,凯末尔出任国民军总司令,以秋风扫落叶之势突破希军防线,把希军赶出了土耳其,活捉了敌军总司令。凯末尔领导土耳其人民最终赶跑了外国侵略者,协约国不得不于1923年7月24日在瑞士洛桑会议签订了《洛桑条约》(Lozan Antlaşması),正式承认土耳其的独立和主权。

1923年10月29日,土耳其共和国(Türkiye Cumhuriyeti)正式宣告成立,凯末尔当选为共和国首任总统,安卡拉被确定为首都。两天后,大国民议会根据凯末尔的提议,废除了封建的苏丹制。

掌权改革

主词条:凯末尔改革

1923年9月,凯末尔在安纳托利亚与罗麦里亚护权协会基础上建立人民党。1924年4月,大国民议会通过了新宪法,实行一党制。11月人民党改名为土耳其共和人民党(Cumhuriyet Halk Partisi),总统兼任党主席,总理为副主席,党国制度正式得以确立。自1923年直至1938年凯末尔去世,凯末尔一直连选连任共和国总统、党主席和武装部队总司令,其权力几乎不受任何限制。

身着西装的凯末尔

身着西装的凯末尔

1928年,土耳其通过立法,将阿拉伯字母改为拉丁字母,此后又禁止使用阿拉伯字母。在政府的支持下,各种传播西方文化的展览会、学术团体和艺术学院如雨后春笋般出现。1934年的一项立法规定,每个人都必须有姓氏。而在此之前,只有名门望族才能拥有自己的姓氏,大多数土耳其人有名无姓。姓氏改革后,议会授予凯末尔“阿塔图尔克”姓,意为“国父”,故凯末尔全名为穆斯塔法·凯末尔·加兹·阿塔图尔克。从1935年开始,广播电台上播放的几乎是清一色西方音乐。在教育领域中,大学中的神学系被取消,原有的大学被按照西方模式改造,各种类型的世俗学校纷纷建立起来。依照凯末尔的要求,这些学校必须向学生传播西方的科学技术和文化知识。

晚年逝世

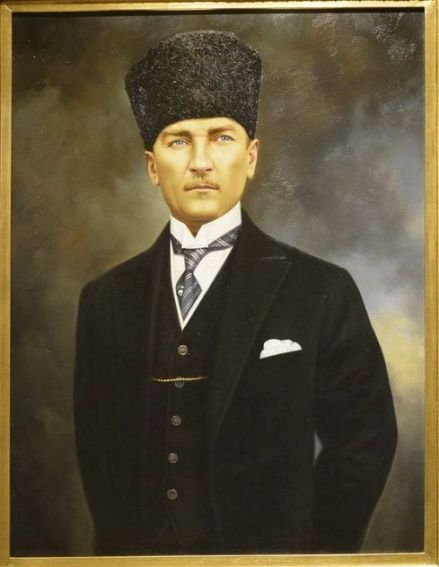

凯末尔的画像

凯末尔的画像

凯末尔的遗体通过伊斯坦布尔运至安卡拉,等待适合的墓地。数年后墓地建成:安卡拉的一座壮丽的陵墓,其中安放凯末尔的石棺,并包括一座纪念他的博物馆。

政治

设立共和政体

为了将土耳其改造成一个世俗现代化国家,凯末尔必须首先破除土耳其的神权哈里发制度,由于这种制度在土耳其有久远的传统,要废除它,必然会有强大的阻力,不仅遭到大地主、大官僚买办和伊斯兰上层的强烈反对,而且凯末尔的主要助手中也有不少人持反对态度。在这个问题上,凯末尔减少阻力,他分两步走,先废除苏丹制度,再废除哈里发制度。

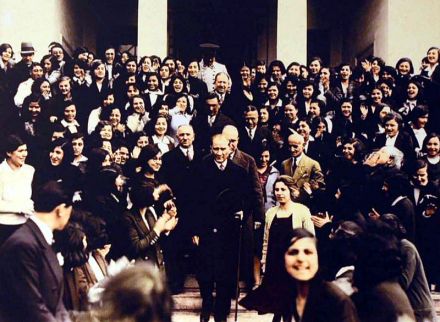

凯末尔·阿塔土克与土耳其议会成员(1930年)

凯末尔·阿塔土克与土耳其议会成员(1930年)

1923年10月6日,土军进入伊斯坦布尔,大国民议会于10月13日通过一项法律,宣布安卡拉为土耳其首都,避免了新政府受到伊斯坦布尔的苏丹制度拥护者威胁。1923年10月29日,土耳其宣布为共和国,凯末尔被大国民议会选为土耳其共和国第一任总统。

1924年3月,大国民议会通过了废除哈里发制的决议。土耳其最后一代哈里发阿布杜勒·麦志德被驱逐出境。土耳其从一个封建神权的君主专制国家变成了资产阶级民主共和国。1924年4月,大国民议会通过了《土耳其共和国宪法》。1928年又从宪法中删去了伊斯兰教为土耳其国教的条文。这不仅有效地防止了旧势力的卷土重来,而且为凯末尔执政期间土耳其的一系列改革创造了条件。

提出“凯末尔主义”

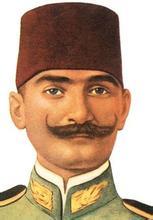

凯末尔从军时期标准照

凯末尔从军时期标准照

共和主义:反对君主专制主义,坚持资产阶级共和国的国体原则;

民族主义:保卫土耳其的领土完整、民族独立和国际上应有的地位的原则;

平民主义:公民主权,即国家权力属于全体公民和在法律面前一律平等的原则;

国家主义:以国营经济为基础、同时鼓励私人工商业和坚持经济独立自主的发展民族资本主义的原则;

世俗主义:反对伊斯兰封建神权势力干预国家政权、法律、教育和社会生活的原则;

改革主义:反对满足现状、盲目保守和听天由命的思想,体现坚持不懈进行社会经济改革的原则。

凯末尔主义奠定了土耳其政治现代化的指导方针,所以说凯末尔本人奠定了土耳其政治现代化的基础并不为过。

民族政策

1933年的凯末尔

1933年的凯末尔

军事

1918年10月14日,奥斯曼帝国的大维奇尔(相当于总理或首相)艾锡代表奥斯曼处理有关停火谈判的磋商。10月30日,《摩得洛司停战协定》被签订,协约国开始实施之前已经秘密协议的瓜分奥斯曼帝国。由于奥斯曼的首都已被英军控制,苏丹政府此时已无力拒绝协约国的要求。

凯末尔视察军队

凯末尔视察军队

经济

发展民族经济

凯末尔

凯末尔

1934年,土耳其开始实行第一个五年计划,由国家直接投资兴办一系列企业。以“国家主义”为指导思想的经济政策,促进了土耳其民族工业的发展。它不仅使土耳其比较顺利地渡过了1929—1933年世界性经济危机的冲击,而且为建立独立自主的民族工业奠定了基础。

1924年到1939年,土耳其修筑了近4000公里的铁路,全国铁路总长达到6950公里。土耳其政府又不断从外国承租者手中赎回租让企业,到1939年,几乎所有的铁路、码头、船坞、煤矿和城市公用事业都转入土耳其政府手中。

农业方面改革

在凯末尔执政时期,土耳其在农业方面也进行了不同程度的改革。如废除奥斯曼帝国的土地法,宣布土地归耕种者所有,向农民分配国有土地和无主土地;废除封建的什一税;建立农业信贷体系,以减少高利贷剥削等等。这些改革促进了农业的发展。

社会

宗教世俗化

1924年3月,凯末尔废除了源自伊斯兰教先知穆罕默德后人的哈里发制度,将奥斯曼王室成员全部驱逐出境,并进行政治改革。他废除了历史悠久的伊斯兰教长(Shaykh al Islam)制、撤消沙里亚(Seriat)(即伊斯兰法)、停办独立的宗教学校和经院、关闭宗教法庭(特别沙里亚法庭)以及废除被奉为神圣法典的沙里亚法、制订和采用依据西欧国家法律为摹本的新民法等等,从而为土耳其的世俗化(laikleştirme)扫清了障碍,这使得保守的伊斯兰教徒认为他是伊斯兰信仰的背叛者。

服饰革命

凯末尔利用1925年大国民议会授与政府的特别权力,以激烈的手段完成了颇具象征意义的土耳其服饰革命。他颁布命令,强制所有政府人员必须穿戴西装与礼帽,同时颁布一项禁令,禁止非神职人员穿着宗教袍服或宗教徽记;11月25日,又颁布新的法律,强制所有男子必须戴礼帽,凡戴土耳其帽者将依律治罪。他带头脱下军服,换上西服,以为国民表率。

解放妇女

1935年首次进入国会的18位女性议员

1935年首次进入国会的18位女性议员

1934年修改宪法,妇女21岁拥有选举权,30岁则拥有被选举权,这项举措甚至比许多欧洲国家更早,如法国和瑞士。

文化

文字改革

凯末尔亲自教授新土耳其语

凯末尔亲自教授新土耳其语

11月3日,大国民议会通过一项立法,以拉丁字母为基础,确定了土耳其新字母,并规定翌年起不再公开使用旧的阿拉伯字母。

凯末尔声称,与阿拉伯字母相比,新字母清楚、简洁又适合土耳其语发音,在土耳其提高成人识字率及发展文教事业方面产生了显著的效果。但是,实际上新的拉丁土耳其字母,合并了几个不同的音,k和q不分,é和e不分,h和x不分,反而产生了新的混淆。如其实行的一切变革一样,凯末尔将这一切都视为政治行动,是他改造土耳其国家和社会的一部分,其目的就是要削弱与割裂同奥斯曼帝国历史和伊斯兰的联系。凯末尔从另一方面否定了伊斯兰文化的本体特征,反过来强调了突厥史和前安纳托利亚历史的重要性。

外交

争取民族独立

1922年10月3日,位于马尔马拉海的旅游胜地穆丹雅举行停战协定的和谈。土耳其西部的军事司令伊斯麦特·伊诺努代表土耳其出席。这次会谈与《摩得洛司停战协定》大不相同,英国和希腊在这一次处于被动一方,希腊则代表协约国进行会谈。伊斯麦特向英国所作的唯一让步是承诺土耳其不会进犯达达尼尔海峡,让英军可以保有一个安全的港口。最终英国同意安卡拉政府的提议。穆丹雅停战协定于1922年10月11日被签署,在1922年10月15日正式实施。11月1日,大国民议会投票决定废除奥斯曼苏丹统治权。1922年11月17日,最后一任苏丹乘坐英国战船离开土耳其,前往马尔他,这是奥斯曼帝国最后一次出现在历史舞台上。

1922年11月,协约国及凯末尔的安卡拉大国民议会政府在瑞士洛桑举行会议,商讨以另一个条约来取缔《色佛尔条约》。大国民议会以伊斯麦特·伊诺努等人为代表。会议长达十一周,土耳其同意开放达达尼尔海峡。法国代表却因未能达到目的而拒绝谈判,土耳其亦因此而拒绝签署。

1923年2月,洛桑会议一度因土耳其人抗议而被迫中断。4月重新开始会谈,7月24日,会议最终达成共识,签订《洛桑条约》,条约承认土耳其共和国接替奥斯曼帝国成为主权国家。

和平外交

在对外关系方面土耳其共和国实行和平中立与独立自主的外交政策。凯末尔继续发展与苏联的友好关系,1925年与苏联签订《土苏友好中立条约》;改善与加强同邻国(阿富汗、伊朗等国)的关系。1930年与希腊签订友好条约,1933年签订边界保证条约。凯末尔政府促进了两个区域性和平条约的缔结。第一个是与南斯拉夫、希腊、罗马尼亚等国签订的《巴尔干条约》;第二个是与伊拉克、伊朗、阿富汗四国组成的《萨达巴特条约》集团。

土耳其还改善了与西方国家法、意、英等国的关系。1936年7月20日,在瑞士的蒙特洛,土耳其与英、法、苏、希等有关国家通过了新的海峡制度公约,即《蒙特洛公约》,将海峡管理权从“国际委员会”手中收回。公约规定,土耳其共和国可以在海峡两岸设防,并进行管理。

土耳其评价

凯末尔在各方面试图使土耳其走向西方、走向现代,也确实在某种程度上实现了目标。土耳其民族通过他的努力,摆脱了内部和外来的束缚,开始走向工业化、现代化迈进。仅凭这一点,“现代土耳其之父”的名号是当之无愧的。

1936年的凯末尔

1936年的凯末尔

凯末尔认为,当时伊斯兰社会有许多的生活方式,太过宗教化且不够进步,与共和制度与现代进步是对立的,与现代民主制度是矛盾的,所以,要实行土耳其的现代化,必需倡导世俗化和全面西化的这样一个假设为前提,实行了与奥斯曼帝国和伊斯兰决裂,将土耳其融入“唯一”的文明——“欧洲文明”的一系列措施。凯末尔本人拥有的民族英雄光环和一支对其绝对服从的军队。在军事力量支持下,凯末尔依靠暴力和强权推行全盘西化政策,在社会各个方面,以西方为蓝本进行一系列强力的改革。

由于凯末尔的独裁指导思想,导致了土耳其政坛至今仍存在军官的长期干政。历史上,土耳其军队曾多次发动军事政变强迫民选政府下台。所有法律必须经过由军方控制的“宪法法庭”审查才能生效,民主变成了土耳其军人把持国家命运的美丽外衣,近年政府逐渐通过修宪限制军方权力,而军方对政府的影响力也开始下降。

其他国家评价

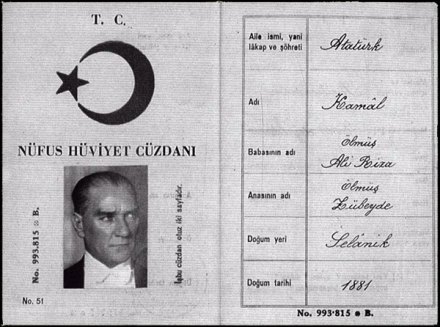

凯末尔的身份证

凯末尔的身份证

凯末尔改革很早也曾引起中国人的注意。1926年商务印书馆出版了《新土耳其》一书,该书比较了土耳其与中国,立意于取法凯末尔改革的精神。只可惜,这种关注未能变成社会共识。虽然凯末尔领导的革命对当时的中国人有影响,国民革命时期的孙中山,以及中国共产党早期的领袖之一蔡和森,都注意到了这一点。但在其后,凯末尔领导的带来社会真正本质变革的改革,由于历史的复杂因素,长期以来没有进入中国社会主流的视野。

凯末尔和他的妹妹(左)以及母亲(中)

凯末尔和他的妹妹(左)以及母亲(中)

1923年凯末尔与妻子旅行

1923年凯末尔与妻子旅行

但是,这一场看似幸福的婚姻并不长久。脾气暴躁而又坦率直言的乌沙克利吉尔无法容忍凯末尔嗜酒甚至深夜搞聚会的习惯。根据为数不多的一些资料记载,乌沙克利吉尔常常会破坏聚会的欢乐气氛,或是重力敲打地板,警告丈夫是该睡觉的时候了。乌沙克利吉尔的这些举动激怒了凯末尔。在他们结婚两年后,凯末尔向他的内阁成员宣布,他要正式结束这场婚姻。不久,乌沙克利吉尔被凯末尔的官员护送上了一趟不知去向的列车,并再未返回到凯末尔身边。她于1975年逝世。

凯末尔主义与”泛突厥主义“

为了贯彻与凯末尔主义思想,以示与泛突厥主义割裂开来,建构新的民族认同,凯末尔政权采取一系列措施,运用行政、立法等各种手段,严厉打击敌对意识形态,泛突厥主义势力因此遭到严重遏制。但是总的来看,凯末尔主义对泛突厥主义的打击并不彻底,甚至在某些方面还为其苟延残喘提供了方便。

孤独无私的独裁者

有人指责说,无论如何,凯末尔还是一个独裁者,他只允许他的共和人民党一个政党存在。自1923年直至1938年凯末尔去世,凯末尔一直连选连任共和国总统、党主席和武装部队总司令,集国家最高权力于一身,拥有无上的权威。但是,他仍着力于民主制度的培育,重视议会的授权,也很注重议会的权威和三权分立、人民主权等共和政体基本的原则。为了维护共和政体,凯末尔坚决反对军队干政,在建国第一年里就要求军官在从军还是从政中选择一条途径。1927年,在土耳其独立战争中战功卓著的凯末尔和伊斯梅特也辞去了在军队中的一切职务和军衔。

库尔德问题

在奥斯曼各民族纷纷分崩离析离突厥人而去曲终人散的时刻,《洛桑条约》却将库尔德人的一部分和他们所居住的土地留在了土耳其。从凯末尔的角度来看,从维护土耳其国家疆域的角度来看,是必须坚决反对库尔德独立的,这是他无法更改的立场和选项。而在维护与应对的办法上,考虑到民族分裂运动曾导致奥斯曼帝国的混乱和崩溃,他坚持认为土耳其必须是由土耳其人组成的单一国家。

这对于强调国家统一是有道理的,但他在实施时却彻底否定了库尔德族的存在——不承认库尔德族的存在,把他们称之为“山地土耳其人”,户籍统计不允许任何人申报为库尔德人,禁止在学校和公共场合讲库尔德语——这种政策一直延续到21世纪。

世俗化问题

在凯末尔的努力下,1925年11月3日,议会通过法令,号召全国采用礼帽和便帽,废除男士戴费兹帽,妇女戴面纱和头巾的旧习,其次,政府还关闭了一些伊斯兰宗教设施,废除宗教称号,废除希克拉历而采用公历。

凯末尔世俗改革的主旨,与其说是政教分离,不如说是国家控制宗教。凯末尔世俗主义改革极大地强化了国家对宗教的控制。根本上说,凯末尔强力推进世俗化的动力,是义无反顾地仿效欧洲文明。凯末尔竭力削弱土耳其的伊斯兰属性,挖掘和弘扬伊斯兰教之前的土耳其历史和文化,构建面向先进的资本主义欧洲的现代民族国家。然而,凯末尔革命作为精英主义运动,在城市中心和沿海地区比较顺利,遇到的真正挑战是保守的、有根深蒂同伊斯兰教传统的安纳托利亚内陆。

在文明取向与国家制度上,凯末尔革命强力推进世俗化进程,遏制伊斯兰教的政治权力和社会影响。其实,在新旧世纪之交已有论者指出,在政治意识形态及实践上,世俗主义的凯末尔主义已失去其不容争议的地位。凯末尔世俗主义改革局限于精英阶层和中心,没有抵达民众和边缘。

纪念馆

土耳其国父纪念馆(Memorial of Mustafa Kemal)是一座茶色的巨大石质建筑物,墙壁上刻有凯末尔劝勉民众的嘉言,内殿中有列柱围绕,而且在内殿之中有一块黑色大理石墓碑。纪念馆于1953年完成,之后凯末尔的遗体也迁移至此。在纪念馆中所设的博物馆中还展示着凯末尔的个人遗物。

土耳其有一项特别的规定,任何来访的国家政要,都要首先到凯末尔的墓前敬献花圈。这也是所有来到土耳其访问的外国国家领导人所需要进行的第一项正式活动,来表达对这位土耳其民族英雄的敬意。

凯末尔纪念馆

凯末尔纪念馆

机场

伊斯坦布尔阿塔图尔克国际机场是土耳其伊斯坦布尔市的主要国际机场。1980年,为纪念土耳其共和国的缔造者凯末尔而改名为阿塔图尔克国际机场。阿塔图尔克国父机场是土耳其第一大机场,并为欧洲的主要机场之一。 2010年,该机场运送旅客达3200万人次,从而跻身世界运送旅客最多的40个机场之一,并成为世界第16大国际机场。2010年,阿塔图尔克机场还成为欧洲第8大机场。

体育场

阿塔图尔克奥林匹克体育场位于土耳其伊斯坦布尔的西部,是土耳其最大的体育场,可容纳75145人。于1999年开始兴建,并于2002年落成。球场名称是为了纪念凯末尔。球场兴建为申办奥运会,2004年获欧洲足协评级为欧洲足协五星级足球场,可以举办欧洲足协所举办的赛事决赛。

阿塔图尔克奥林匹克体育场

阿塔图尔克奥林匹克体育场

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 马恩河会战

上一篇 伊斯麦尔·恩维尔帕夏