-

罗卓英 编辑

罗卓英(1896年3月19日—1961年11月6日),字尤青,号慈威,广东大埔人。国民革命军陆军上将、抗日名将。毕业于保定陆军军官学校第八期炮科。保定军校毕业后,先后任炮兵连连长、营长、团长、师长、副军长等职。1931年7月率部参加第三次“围剿”中央红军的作战。1932年冬任第十八军军长兼中路军第一纵队纵队长,率部担任第四次“围剿”中央红军主力。后任北路军第三路军副总指挥兼第五纵队指挥官,参加第五次“围剿”。1937年任广州行营参谋长、第十五兵团司令。随后,率部北上参加上海淞沪会战。后任国民革命军第十五集团军副总司令兼第十八军军长、第十六军团军团长、南京卫戍副司令长官,参加南京保卫战。1938年任武汉警备副总司令、总司令,参加武汉保卫战。1939年调任第十九集团军总司令,与日军战于南浔线。不久任第九战区副司令长官兼第十九集团军总司令,率部防守赣北。1941年3月下旬,指挥所部参加上高战役,取得全面胜利,被誉为“抗战以来最精彩的一战”。同年9月和1942年1月,指挥所部参加第二、第三次长沙会战,予日军以重创。后调任中国缅甸远征军第一路司令长官。6月奉命撤回。曾获授青天白日勋章。抗战胜利后,为广东省政府主席兼省保安司令。1946年晋升陆军上将。解放战争时期曾任东北行辕副主任、东北“剿总”副总司令。1948年任东南军政副长官。全国大陆解放前夕随蒋介石逃到台湾。此后曾担任“总统府”战略顾问、“国防研究院”副主任等职。1961年病逝于台北。

中文名:罗卓英

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1896年3月19日

逝世日期:1961年11月6日

毕业院校:保定陆军军官学校

职业:军人

出生地:广东省大埔县百侯乡曲滩村宜洋坪

纪念岛屿:南威岛

字:尤青

号:慈威

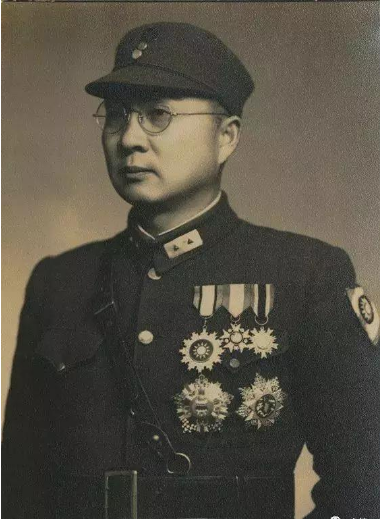

罗卓英上将历史资料照片

罗卓英(1896年3月19日-1961年11月6日),原名东潘,谱名高哲,学名典荪,字尤青,别号慈威(又作慈卫)。1896年3月19日生于广东省大埔县百侯乡渔洋坪村。 7岁入乡塾读书,1914年毕业于该县官学,次年入大埔中学。罗卓英从小喜欢读诗词和古文,在大埔中学读书时,与颇负声望的原韩山师范文史教员饶爱荃过从甚密。中学毕业后,曾短期任教。

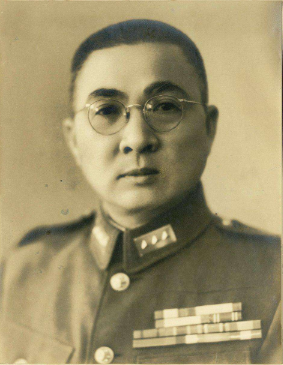

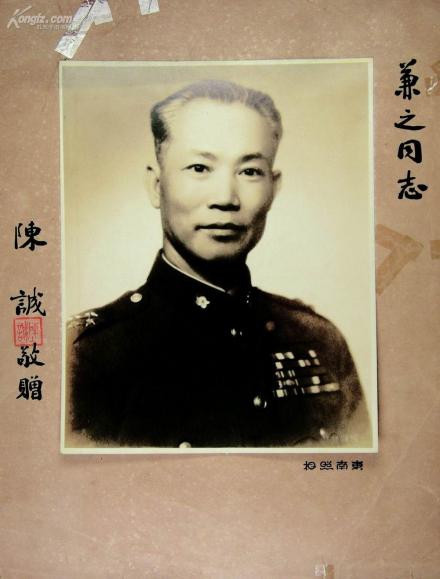

好友陈诚将军

好友陈诚将军

中国远征军

中国远征军

1923年,罗卓英曾受邹鲁推荐,任潮梅军少校参谋,但旋即辞职。

东征北伐

1925年,东征军回师广州,进行大改编,罗卓英才正式参军,并参加了讨伐刘、杨之役。第二次东征时,任第一师炮兵连连长,在惠州攻城战中指挥炮兵准确地摧毁城楼,打开缺口,使持续两天、屡攻不下的惠州城得以迅速攻破,立了战功。随后率部队由河婆入揭阳、黄岗,升炮兵副营长,参加了1926年10月歼灭孙传芳、周荫人部的战役。接着随军由闽、浙入苏。

1927年,陈诚升第二十一师师长,罗卓英即归其麾下,任师参谋处长、参谋长。

1928年春,陈诚任陆海空总司令部警卫司令,罗被委任浙江警备师上校团长,但不久即为何应钦裁撤。是年秋,蒋介石成立陆军第十一师,任命陈诚为副师长,罗随之任参谋长。

1929年春,陈诚升师长,罗卓英被任命为第三十三旅旅长,旋即升副师长。

1930年5月,中原大战爆发后,第十一师经徐州、砀山、杞县进击,与冯玉祥部激战于归德。7月奉令与蔡廷锴部共解曲阜之围,大败阎锡山的军队,并乘胜追击,占领了济南、郑州。陈诚升第十八军军长兼第十四师师长,罗卓英也升任第十一师师长。罗卓英带兵很注重抓紧时间进行休整、训练,并对官兵灌输忠于蒋介石和陈诚的思想。

围剿红军

1931年5月,第十一师与第十四师作为“围剿”红军的主力,从抚州、南城攻打中央苏区,企图找红军主力决战,却被红军声东击西的战术,弄得在黎川、南丰、广昌、宁都一带疲于奔命,士气低落。在进攻中央苏区的同时,罗卓英秉承陈诚的意旨,乘机吞并杂牌军。

1932年7月1日,罗卓英因“整军经武,屡建殊勋”,提升为第十八军副军长。此后,陈诚升第三路总指挥兼十八军军长,罗卓英则代陈诚指挥该军。

1933年2月,蒋介石发动对中央苏区的第四次“围剿”,罗卓英部作为第一纵队出宜黄,拟先攻乐安再犯广昌。由于第十八军下辖师太多,为指挥方便,陈诚请准蒋介石,临时决定成立第五军,升罗为军长,下辖第五十二、五十九师。2月28日至3月1日,第五十二师在行进中被红军围歼,师长李明受伤自杀。第五十九师企图增援,途中又被红军包围全歼,师长陈时骥被生俘。这样,第五军尚未正式成立便全军覆灭。第四次"围剿"失败后,罗卓英仍回十八军任副军长,代行陈诚的军长职权,有时陈诚的第三路军总指挥部和十八军部驻在一起,连总指挥的权亦由罗代为执行。

1935年,罗卓英晋衔陆军中将。

1936年,第十八军驻粤汉铁路南段。8月4日,蒋介石颁布平定桂军战斗序列,罗卓英被任为前敌总指挥,率军南下,陈兵西江,迫桂军就范。8月11日,蒋介石到广州设行营,任命罗卓英为行营办公厅厅长兼代参谋长、粤汉铁路警备司令。次年,任国民党广东省党部特派员。

英勇抗日

淞沪会战

淞沪会战作战图

淞沪会战作战图

淞沪会战中,罗卓英的十八军被编入左翼军序列,参加宝山、罗店、浏河一带的防守。8月23日凌晨,日军在小川沙、狮子林、炮台湾等地同时登陆,向宝山、罗店、浏河猛烈进犯,其中又以罗店、嘉定方向作为重点,企图切断京沪线,包围上海的国民党野战部队;8月25日,日军又从吴淞镇、蕴藻浜、张华浜开始登陆,重点仍是指向罗店。

由于该地濒临长江口,离大场、闸北不远,日舰的炮火可以直接命中陆上的目标,又有制空权,便于海陆空协同作战。日军集中重兵,对这一带猛攻,其中罗店争夺战最为激烈。全部到达上海时,罗店已经失陷。罗卓英即令第十一师将其夺回,其后一个多月里,罗指挥部队与日军反复争夺罗店、浏河一带。白天,日军在飞机、坦克、大炮的配合下夺取阵地;夜晚,罗部将阵地夺回,战斗非常艰苦和激烈,官兵伤亡惨重。

在这次战役中,罗卓英先后升为第十六军团长、第十五集团军总司令,不久改归第十九集团军(总司令陈诚,由薛岳代),罗为副司令。9月6日,罗部奉命负责防守金家宅、罗店西南、南北的周宅、曹庄至朝王庙、双龙墩、沈家桥、浏河等地,与日军开展阵地战,大量歼灭日军,从而打破了敌人企图打通长江右岸,包围上海的计划。

11月5日,日军从设防空虚的曹泾镇、金丝娘桥一带登陆,攻陷松江,上海防线动摇,守军不得不全线撤退。13日,罗部向吴县、福山一线转移。15日,与日军激战于常熟、福山、兴隆桥,击沉日舰四艘。19日,向锡

1945年5月,罗卓英被选为国民党第六届中央执行委员、国民大会代表;8月底被任命为广东省政府主席。罗卓英任广东省政府主席之初,曾鼓吹为乡梓建设尽力,提出建设广东的五大方针。1946年他晋升为陆军上将。

1947年初又提出广东建设的五年计划。

解放战争

1947年8月底,陈诚接替熊式辉为东北行辕主任。陈妄想创造奇迹,以挽救国民党在东北的败局,因而把罗卓英请到沈阳,任行辕副主任之职。罗卓英到东北后,协助陈诚整顿军队,裁并机关,控制金融等。

1948年任东北“剿总”副总司令。2月,陈诚在一片责骂声中离职,罗也随之南下,任东南军政长官公署副长官,协助陈诚经营台湾,改编整训的国民党军队。不久,长官公署撤销,改任台湾政权“总统府”战略顾问、"国防研究院"副主任等职。

青天白日勋章

青天白日勋章

土木系灵魂

罗卓英既是陈诚的得力干将,也是土木系的智囊,其地位仅次与陈,但凡陈诚高升,遗缺必定由罗继任。因此,罗卓英在第18军、乃至整个土木系中都拥有很高的威望,一旦陈诚不在,他必是号令"土木系"的唯一人选。

陈诚与罗卓英为保定军官学校第八期炮科同班同桌同学,之后义结金兰,终身追随。陈诚人称“袖珍总裁”,而罗卓英则被称为“袖珍智囊”,关系非他人可比。蒋介石以黄埔军校起家,尤以陈诚、罗卓英所部为班底,视为第一亲信嫡系部队,藉以扩充实力。

1925至1937年十二年间,东征北伐、中原大战、蒋桂战争、以至“围剿”红军,皆以陈、罗为主力。而陈、罗二将亦忠贞不贰,矢志追随。其间陈诚所部十一师扩编为国民革命军第十八军,陈诚任军长,罗卓英继任师长。十一为土,十八为木,故该军师别称“土木系”。后罗卓英以“整军经武,屡建殊勋”而升任第十八军副军长,代行军长职责。

后陈诚转参蒋介石高级枢密,土木系一应军务,悉委罗卓英代领。故罗于抗战期间,实为土木系之具体操盘手。且蒋陈重大军事决策,亦须交由心腹亲信施行,始可确保无虞,而其人则非罗氏莫属。罗亦不负所望,先后以军长、集团军总司令、战区正副司令长官以及大型会战正副总指挥等身份,亲率中央军主力部队,勇往直前。凡遇硬仗,总是冲在最前面,与悍敌周旋鏖战于华东、华中、中南以及滇缅各大战场,在国民党军内素有“救火队”之誉。

第十八军先后产生五名一级上将、四名参谋总长、两任海军总司令、一名空军总司令、一名勤联总司令、二十多名军长,为各军出产人才第一。此虽由陈诚提携所致,而罗卓英维持培育之功亦不可没。

罗店争夺战

1937年“八·一三”淞沪会战,罗店为双方必争之地。罗卓英军长亲率中央军主力第18军,开拨淞沪会战前线,把守最紧要阵地,抵死抗争,有进无退。罗店争夺战自8月23日清晨起,至9月18日止,历时27日。战至酣时,每小时伤亡上千人。日冦为之胆寒,称之为“血肉磨坊”,“一寸山河一寸血”之说即由此得来。

据其部下王楚英少将回忆,总指挥罗卓英不避矢石,亲临督战,几为日寇机枪击中,幸被部属及时按倒,始免于难。其时有人进言:“敌人火力旺盛,不如退守昆山,以避其锋。”罗卓英愤然答曰:“罗店者,乃我家之店也。此正吾人摧敌破阵之地,何惧焉!”

罗卓英指挥坚守东战场长达83天,几与会战全程相始终。直至淞沪会战结束,日军始终未能跨越浏河、嘉定之线一步。痛歼倭奴,威震敌国,乃至“扶桑童稚知名姓”。

日军战史在《上海敌前上陆》中,甚至将罗店称之为"尸山血河的城镇"。第18军罗店一战,伤亡达1万2千余人,而日军第11师团在罗店地区的伤亡也达到近6000人。

武汉会战

1938年,首都南京已失陷,武汉为临时首都,故日本大本营认为,攻占武汉即可迫使中国屈服。为求速战速决,结束对华作战,本次大会战,日方先后投入兵力多达40余万人,超过在华总兵力三分之一。

纵观整个武汉会战,罗卓英每每临危受命,知难而进,力挽狂澜,独支残局。始则马当失守,奉命抵死反攻;继而信阳陷敌,领衔北上阻敌;终则武汉撤退,请缨掩护转移。自始至终,参与其役。其所跨越战区,先由第3战区到第9战区,后到武汉卫戍区,再到第5战区作战;地域则由长江沿岸、大别山麓至鄂湘边界,军职则由第19集团军总司令、武汉卫戍总司令到第5兵团总司令。可谓马不停蹄,人不下鞍,军内“救火队”之誉由此得来。而最后放弃武汉,也全仗罗率部死守半月,始得从容不迫,全身而退,不至重蹈南京覆辙。

上高大捷

被何应钦誉为“抗战以来最精彩的一战”的上高战役,总指挥即是罗卓英。上高战役,是台儿庄战役之后中国军队取得的第二次伟大的胜利,以伤亡两万余人的代价,消灭了日军1.5万余人,在整个抗战史上也是非常少见的。“此役俘虏之多,为八一三以来所未有”。从而更“树立了中国成为亚洲反侵略势力中的地位”。战后,参谋总长何应钦给罗卓英发贺电:“捷音远播,举国腾欢,收赣北空前未有之战果,作战国最后胜利之先声。”蒋介石也高兴地称赞此战“空前胜利”,“胜利之年开胜利之先河”。

胜利之得来,实与总指挥罗卓英及主要将领参谋之果敢决策密不可分。会战至第三天,实为危急关头,其时是守是撤,争议激烈。副参谋长黄华国力主“撤离上高,不予决战”,附和者过半。罗卓英力排众议,坚持决战,曰:“上高以西,无阵地可守!”时某军参谋长来电反对固守上高,罗即予大声呵斥,而战局亦为之扭转。

出国远征

在抗战史上,中国远征军的意义非常重要,为了配合美英的太平洋作战,蒋介石派出几十万军队,远征印度缅甸,打出了国威。而远征军的总指挥,就是罗卓英。在罗卓英的帐下,有杜聿明、孙立人、戴安澜、郑洞国、廖耀湘、宋希濂等名将。

1942年4月19日,罗卓英上将命令孙立人师长驰援仁安羌被困英军,以一千兵士,救出七倍于己之盟军,轰动国际。时罗将军赋诗一首,以婉谢国际记者宣传其事:“救人从井吾何惜,急难鸰原正此时。四海一家须共喻,乾坤大道不为私。”此诗经记者传播,远扬国际,深入人心。

抗战诗作

罗卓英身经百战,马上英姿早已载入史册。少为人知的,是他文采风流,精擅律绝。戎马倥偬之际,几乎无役不诗。抗战胜利后,他出版有《呼江吸海楼诗集》,收入183题共593首诗,皆创作于1937年7月至1946年11月,涵盖整个抗战时期,时罗卓英在四十二至五十一岁之间。其中多数篇章,如《芦沟曲》、《罗店》、《吊宝山殉城姚营官兵》、《上高会战奏捷四首》、《远征军贺捷诗三首》等,经战地记者转载传播,一时脍炙人口,乃至蜚声国际。

热心教育

罗卓英热心教育,曾先后在家乡与乡人倡办虎山中学,在江西赣州创办卓英学校、宜山小学。

罗卓英将军大埔县故居“江东小筑”

罗卓英故居位于广东省大埔县湖寮镇岭下村的村东头,有一座典型的客家民居围龙屋-“江东小筑”。“江东小筑”是外门楼的屋名,进入外大门有一个外天井,外大门坐北向南。主体建筑名为“晓亭公祠”,座东向西,背山面水,直面是风景秀丽的梅潭河。该建筑属砖木结构,规模雄伟,气势宏大;布局合理,左右对称;前低后高,主次分明,坐落有序。为上、下二堂,中间有一大天井,两边各有一排横屋,横屋亦有内外天井。屋内梁架拱斗雕有龙狮花鸟等图案,工艺精美,屋脊中间和两端用灰沙塑有鲤鱼含草,颇为美观。大门两侧壁画彩绘甚多,古朴典雅。整个建筑进深34.2米,面宽41米,占地面积1402.2平方米,建筑面积1091平方米。

2005年,罗卓英故居江东小筑被大埔县人民政府公布为县级文物保护单位。

2020年3月13日,罗卓英故居江东小筑被梅州市人民政府公布为第七批梅州市文物保护单位。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。