-

解剖学 编辑

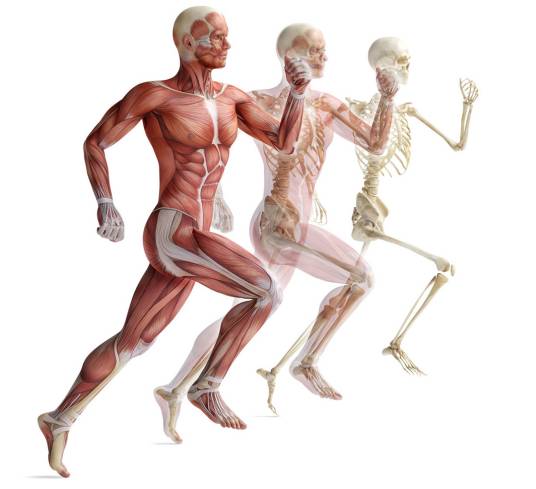

解剖学是涉及生命体的结构和组织的生物学分支学科,可以分为动物解剖学和植物解剖学。解剖学的主要分支有比较解剖学、组织学和人体解剖学。在解剖学研究中,研究大体器官常利用剖割的方法,组织、细胞、胞器的观察则会利用显微镜。

中文名:解剖学

外文名:anatomy

学科:生物学分支学科

分类:动物解剖学和植物解剖学

相关人物:医学家盖伦

研究方向:人体解剖学和生理学

最小单位:细胞

公元2世纪古罗马时期的医学家盖伦,虽然很了解解剖学的重要意义,但他只是把从动物得到的解剖知识应用到人体,因此有许多错误。比如,他认为人的肝脏像狗的一样有五叶,肝是静脉的发源地,心脏的中膈上有许多看不见的小孔,血液可以自由通过等等。盖伦的解剖著作,在很长一段时期曾被奉为经典,中世纪的教会又严禁解剖尸体,致使人们无法纠正这些错误。

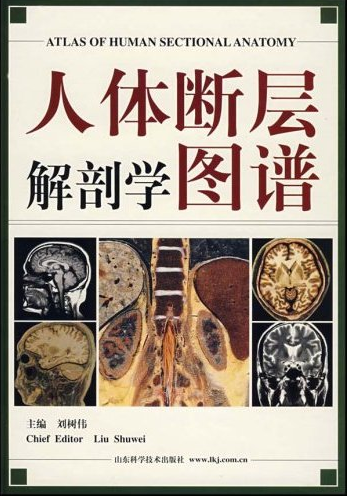

人体断层解剖学图谱

人体断层解剖学图谱

生物学包含了人体解剖学和生理学两方面的研究。解剖学是研究人体的结构,而生理学是研究人体的功能。人体结构非常复杂,所以解剖学内容包含不同的层次,从最小的细胞到最大的器官,以及器官之间的关系。大体解剖学是在整体观察和解剖过程中,用肉眼对人体器官进行研究。细胞解剖学则是借助于特殊设备如显微镜和特殊技术观察细胞及细胞内结构。

人体解剖学的分科:

1、按研究方法分:

(1)大体解剖学:①系统解剖学②局部解剖学

(2)显微解剖学

(3)特种解剖学

2、按研究观点分:

(1)描述解剖学

(2)功能解剖学

(3)进化解剖学:比较解剖学和人类体制学

(4)发育解剖学:胚胎学和年龄解剖学

3、按应用目的分:

(1)医用解剖学

(2)艺用解剖学

疾病影响解剖,解剖的改变能引起疾病。组织异常增生,例如癌症,能够直接破坏正常组织或压迫正常组织,引起破坏。又如阻断组织的供血,可造成组织坏死(梗死)如心肌梗死或脑卒中(脑梗死)。

因为解剖学和疾病之间关系密切,检查身体内部结构的方法已经成为疾病诊断和治疗的主要依赖手段。首次重大突破是X线的发现,使医生能看到身体内部结构,不需经外科手术就能检查内部器官。另一个重要进展是计算机体层摄影(CT),这种技术是X线与计算机的结合。CT扫描产生身体内部结构详细的二维图像。

产生内部结构图像的其他方法还包括超声扫描、磁共振成像(MRI),其原理是利用原子在磁场中的运动,和放射性核素成像技术,其方法是将有放射活性的化学物质注入体内进行检查。与外科手术相比,这些检查都是无创性的,而外科手术则是有创性的。

相关著作

1.《泰西人身说概》和《人身图说》是明末耶稣会士翻译的两部西方解剖学著作。已过时但经典解剖著作。

2.《格氏解剖学(第39版)》自1858年问世以来一直是全世界最有影响力、最权威的解剖学著作。经过39次修订、再版,其内容不单纯讲述人体宏观结构的大体解剖学,还涉及细胞和分子生物学等方面内容,特别是结合解剖学知识介绍了一些新的行之有效的外科手术,大大拓宽了解剖学的理论内涵和应用范畴。很适合研究者。

3.《奈特人体图集》 奈特是世界美术史中非常卓越的解剖学画家,他画的图简洁、逼真、易懂又不失真实,很适合初学者。

古代解剖学

《黄帝内经》包括《素问》、《灵枢》两部分,以问答形式介绍了当时中医学的理论知识。《灵枢.胃肠篇》讲道:

黄帝问于伯高曰:余愿闻六府传谷者,肠胃之小大长短,受谷之多少奈何?伯高曰;请尽言之,谷所从出入浅深远近长短之度:唇至齿长九分,口广二寸半。齿以后至会厌,深三寸半,大容五合。舌重十两。长七寸,广二寸半。咽门重十两,广一寸半,至胃长一尺六寸。胃纡曲屈,伸之,长二尺六寸,大一尺五寸,径五寸,大容三斗五升。

小肠后附脊,左环回周迭积,其注于回肠者,外附于脐上,回运环十六曲,大二寸半,经八分分之少半,长三丈二尺。回肠当脐,左环回周叶积而下,回运环反十六曲,大四寸,径一寸寸之少半,长二丈一尺。广肠傅脊,以受回肠,左环叶脊上下辟,大八寸,径二寸寸之大半,长二尺八寸。肠胃所入至所出,长六丈四寸四分,回曲环反,三十二曲也。

上文中的“小肠”应为西医的十二指肠、空肠,“回肠”应为西医的回肠、结肠上段,“广肠”应为西医的乙状结肠、直肠。但是上文“小肠”、“回肠”、“广肠”之间的分界线说得比较含糊,无法用西医解剖术语精确表述,各段长度数据仅供参考。而且其中的“丈”、“尺”、“寸”等单位合在公制长度单位多少还有待分析。不过人们发现这些疑问可以暂时跳过,可以从消化道各段长度比例入手另辟蹊径。

成人食道长度与下消化道长度(胃以下到肛门)的比值是固定的,根据现代解剖学数据,成人食道长约25cm,下消化道长925cm,二者比例是1:37。而《灵枢》中食道长1尺6寸(“咽门……至胃长一尺六寸”),下消化道长5丈5尺8寸(“小肠……长三丈二尺。回肠……长二丈一尺。广肠……长二尺八寸”),二者比例是1:35。多么的接近!这说明《灵枢》中的数据是经过实测的,而且是准确的。

事情还没有结束。如果按食道长1尺6寸合25cm分析,《灵枢.胃肠篇》里的一尺合15.6cm,;而如果用下消化道长5丈6尺8寸合925cm分析,《灵枢.胃肠篇》里的一尺合16.29cm。而南京博物馆所藏出土于安阳的商代骨尺长度为16.95cm。考虑到解剖学个体差异以及远古时代度量衡的精确度,再加上从西周到现代55种“尺”没有一种小于22.7cm,可以肯定,《灵枢.胃肠篇》里的长度是商朝的原始数据,而且以后没再重新测量过。

早期

人体解剖学的发展和其他自然科学一样,是前人在漫长的历史过程中不断地探索、实践和积累知识而发展起来的。解剖学的知识可从古代的中国、印度和埃及的一些书籍中见到,这些知识也仅是当初在祭祀、狩猎屠宰和战争负伤时偶然观察获得。当时搜集有关人体结构的知识的主要动机是以研究和治疗人体疾病为目的,后来才发展为专门的学科。

中国

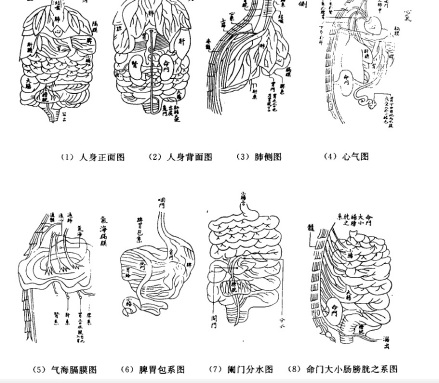

元代《玄门脉决内照图》所传存真图

元代《玄门脉决内照图》所传存真图

北宋杨介是我国近古时期最重要的解剖学家,所著关于人体内部结构的《存真图》与《存真环中图》影响深远,其书明代犹存,入清后遗失。杨介是泗州名医,李夷行任泗州知州的时候,有一次处决犯人,组织杨介与画工解剖观察刑尸脏腑并绘图,成《存真图》。晃公武评价说:“比《欧希范五脏图》过之远矣,实有益医学也。”《区希范五脏图》同样来自北宋,是杜杞在广西平叛,处死区希范等数百人后,命医家及画工解剖得到。唐以前的脏腑图均为各脏腑分图,无全图与系列图谱。至五代烟萝子所绘灵图《烟萝图》,始有脏腑全图与图谱之出现。《存真图》得益于前述两图,并纠正了它们的错误,绘制成分系统的图谱,是我国解剖学的一个飞跃。明清诸多脏腑图与内景图均以《存真图》为蓝本,或原图引用,或衍化成新图,影响长达七百余年。

清代王清任(1768-1831)通过42年的长期观察,写出《医林改错》一书,在诸多人体知识上对古医书中错误进行订正,尤其对内脏的记载甚详,并明确提出大脑才是人体的思维器官。是为继杨介之后,我国传统解剖学的又一飞跃。

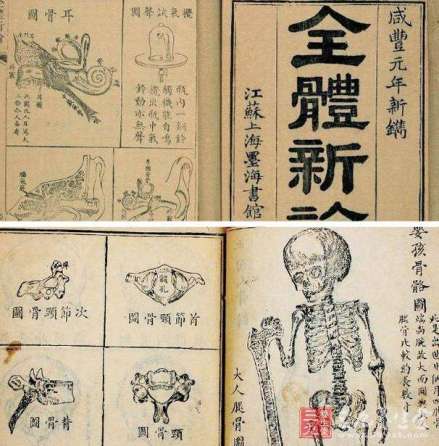

清代《全体新论》书影

清代《全体新论》书影

西方

西方医学对解剖学的真确记载,是从古代希腊名医希波可拉底(Hippocrates,公元前460-377)开始的。他对头骨作了正确的叙述,但却把神经和肌腱混淆起来。希腊的另一位学者亚里士多德(Aristotle,公元前384-322)是动物学的创始人,他把神经和肌腱区别开来,指出心是血液循环的中枢,血液自心流入血管。但他把动物解剖所得的结果移用于人体。盖仑(Galenus,130-200)是古罗马的著名医生和解剖学家,写了许多关于医学和解剖学的著作,指出血管里保存的血液,而不是空气,发现脊神经是按区域分布的。

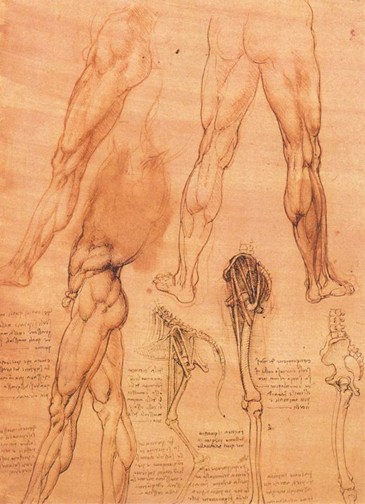

达芬奇人体解剖图

达芬奇人体解剖图

具有科学家和艺术家之称的达芬奇(Leonardo da Vinci,1510),也曾解剖过尸体,并留下了人体解剖后的草图,这一时期最有代表性的人物是比利时的医生维萨里(A.Vesalius,1514-1564),他是近代解剖学的创始人,于1543年出版了《人体的构造》巨著,创立并奠定了人体解剖学的基础。

17世纪哈维(W.Harvey,1578-1657)发现了血液循环的原理。马尔丕基(M. Malpighi,1628-1694)证明了动脉与静脉的沟通,并进一步研究了动、植物的微细构造。19世纪达尔文(C. Darwin,1809-1882)的《物种起源》和《人类起源和性的选择》,为探索人体形态结构的发展规律提供了理论基础。扎果尔斯基(1764-1846)提出功能决定器官形态的见解。他们对解剖学的发展均作出了卓越的贡献。

现代

进人二十世纪,医学的发展又促进了解剖学研究的深入,随着胸外科、肝外科等各种内脏外科手术的开展,对器官内血管和管道等的形态研究提出了新的要求;电脑辅助的X-线断层图(Computed tomography,简称CT)和超声断层图的应用,也对断面解剖学提出了新的要求;随着血管缝合手术的提高,显微外科的开展,乃有显微外科解剖学的建立。人体解剖学在不断地发展着,尤其是近数十年来,物理学、生物化学等新理论、新技术的发展,多学科综合研究的进行,更由于生物力学等边缘学科的建立与发展,解剖学等形态学的研究也有引向综合性学科的趋势,那种纯形态学研究的情况正在发生改变,一些新兴技术如示踪技术、免疫组织化学技术、细胞培养技术和原位分子杂交技术等在形态学研究中被广泛采用,使这个古老的学科唤发出青春的异彩,尤其是神经解剖学有了突飞猛进的发展。

全球发展简介

大家知道,殷商时代医学有所发展,甲骨文中有多种疾病的记载。而且当时人殉、人祭之风盛行,奠基、丧葬、祭祀杀人最多一次超过2000,而且砍头、断肢、剖腹……手段极为残忍,而殉难者的遗体大多随意弃置,奴隶的几乎没有任何社会地位,与牲畜无异。这种情况下,对这些尸体进行解剖研究不会有任何舆论阻力,甚至不排除有活体解剖的可能性。《灵枢.胃肠篇》中的数据很可能就是这样得到的。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。