-

太阳黑子 编辑

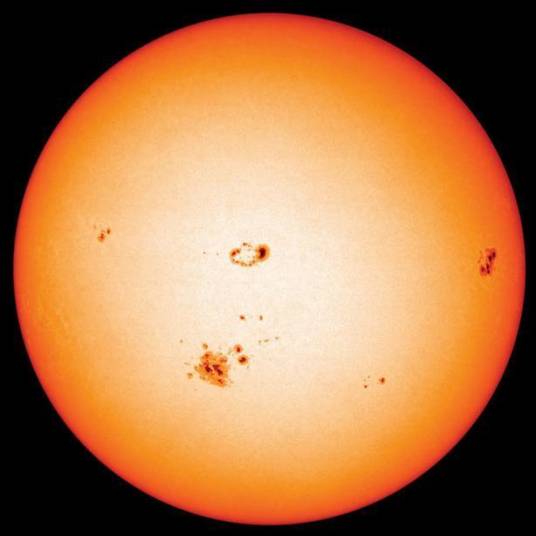

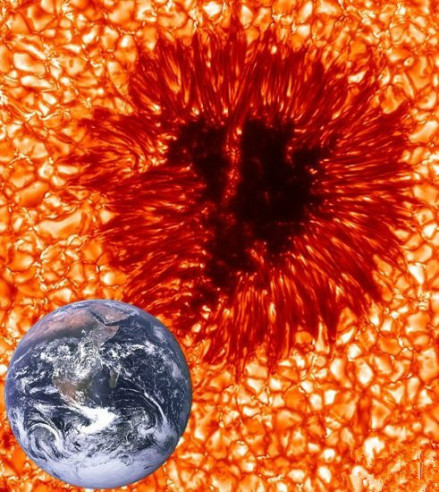

太阳黑子,是指太阳的光球表面有时会出现一些暗的区域,它是磁场聚集的地方。黑子是太阳表面可以看到的最突出的现象。一个中等大小的黑子大概和地球的大小差不多。太阳黑子存在于太阳光球表面,是磁场的聚集之处。其数量和位置每隔一段时间会发生周期性变化。根据统计,地球上天气或气候反常均与太阳黑子活动有密切关系。黑子的形成和消失要经历几天到几个星期不等。当强磁场浮现到太阳表面,该区域的背景温度缓慢地从6000摄氏度降至4000摄氏度,这时该区域以暗点形式出现在太阳表面。在黑子中心最黑的部分被称作本影,本影是磁场最强的区域。本影周围不太黑、呈条纹状的区域被称为半影。黑子随太阳表面一起旋转,大约经过27天完成一次自转。长期的观测发现,黑子多的时候,其他太阳活动现象也会比较频繁。黑子附近的光球中总会出现光斑,黑子上空的色球中总会出现谱斑,其附近经常有日珥(暗条)。同时,绝大多数的太阳爆发活动现象也发生在黑子上空的大气中。因此,从太阳大气低层至高层,以黑子为核心形成一个活动中心——太阳活动区。黑子既是活动区的核心,也是活动区最明显的标志。

中文名:太阳黑子

外文名:Sunspot

组成:本影、半影

发现:最早记录是公元前28年中国汉朝人

成因:强磁场下温度比周围低,暗点出现

观测特征:黑子群、周期变化、蝴蝶舞步

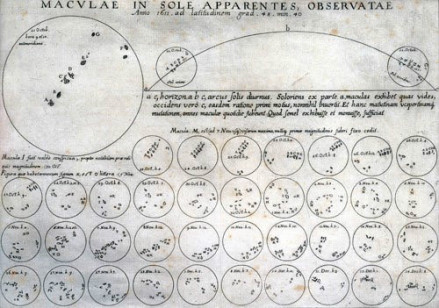

意大利天文学家伽利略记录的移动的太阳黑子

意大利天文学家伽利略记录的移动的太阳黑子

太阳黑子的常规观测不仅让我们认识到太阳黑子自身的变化规律,同时也揭示了太阳上的其他现象和规律。如太阳磁场、太阳自转、白光耀斑都是在黑子观测中被发现的。

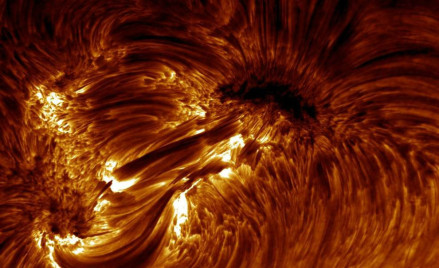

太阳表面磁场结构

太阳表面磁场结构

导致黑子温度低的直接原因则是因为它自身具有强磁场,磁场强度约在1000高斯~4000高斯之间,比地球上的磁场强度高上一万倍。强磁场能够抑制太阳内部能量通过对流的方式向外传递。所以,当强磁场浮现到太阳表面时,该区域的背景温度缓慢地从5700℃降到4000℃左右,使该区域以暗点形式出现,即黑子产生。

黑子倾向于成群出现。一个发展成熟的典型黑子群由两部分组成,由于太阳自转,西边的部分总是在前面,称为前导部分;与其对应,东边的就称为后随部分。前导和后随黑子的磁场极性相反,一个表现得如北磁极(N),另一个则表现得如南磁极(S),这样的黑子群也因此称为双极黑子群。黑子群中也存在只有一种极性的单极群和极性分布复杂的多极群。一般来说,黑子群越大,磁场极性越复杂,磁场强度越大。

太阳黑子(近照)与地球

太阳黑子(近照)与地球

黑子群的演化过程通常由简单变复杂,再变简单。起初,它是个小黑点,逐渐发展成由两个极性相反的大黑子构成的双极黑子群。两个大黑子间又有很多小黑子,大黑子在逐渐增大的同时,距离越来越大,然后逐渐分裂,最后消失。黑子群寿命短的只有1天~2天,长的可达几个月,大部分黑子群的寿命可以持续1天~20天。

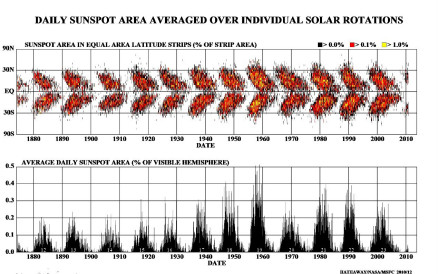

黑子数量的11年周期性

太阳黑子

1843年,德国天文爱好者施瓦布通过自己1826年——1843年间的日常黑子观测,首次发现日面上黑子数量的多少存在11年左右的周期变化。1848年,瑞士天文学家沃尔夫首次提出用黑子相对数(或叫做沃尔夫数)来表示里面可见半球黑子的多寡,其定义为R=K(10g+f),其中g和f分别表示日面上出现的黑子群和黑子数目,K值则会因天文台的观测望远镜(口径和焦距)、观测方法(如目视还是照相)、观测地的天气条件(大气透明度和视宁度)以及观测者的情况(技术、经验和稳定度)而不同。对于固定的仪器和成熟的观测值,K值接近于常数。经过沃尔夫的搜集和整理,基本上不间断的每日黑子相对数记录可向前推到1818年,黑子相对数的月均值可推至1749年,年均值可向前推到1610年。

从长期的黑子相对数记录可见,黑子相对数的平均值明显的表现出11年左右的周期性,最短为9.0年,最长为13.6年。从黑子数的多寡以及太阳10.7厘米射电流量的变化,就能很容易看出太阳活动的这种周期变化。黑子相对数的年均值的极大和极小年份,分别称为太阳活动的极大年(峰年)和极小年(谷年)。通常,也将黑子相对数年均值相对高的太阳活动极大年和其相邻的几年,称为太阳活动高年;黑子相对数年均值相对较少的太阳活动极小年和其相邻的几年,称为太阳活动低年。

两次相邻极小年之间为一个太阳活动周。人们规定以1755年极小年起算的活动周为第一周。

黑子的蝴蝶舞步

受施瓦布发现的影响,英国天文爱好者卡林顿通过1853年——1861年间的日常黑子观测,首次发现黑子在日面上的纬度位置随时间向赤道方向迁移;德国天文学家古斯塔夫·施波雷尔通过对卡林顿观测数据的进一步分析得到太阳黑子在日面位置上的迁移呈现蝴蝶图样的分布。

黑子的蝴蝶舞步

黑子的蝴蝶舞步

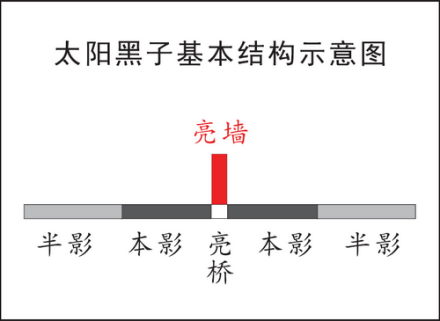

黑子的亮墙结构

黑子的亮墙结构

黑子的亮墙结构

中国科学院国家天文台与云南天文台研究人员,共同综合利用云南抚仙湖一米新真空太阳望远镜(NVST)、美国太阳动力学天文台(SDO)及太阳界面层成像光谱仪(IRIS)的数据,首次发现了黑子亮桥上的垂直振荡亮结构,并将其命名为“亮墙(light wall)”。

2014年10月下旬,太阳的可见日面上出现了24年以来的最大黑子群,活动区编号为12192。NVST的TiO 705.8 nm图像显示,活动区12192的负极性主黑子具有完备的本影、半影结构,在黑子本影区存在着很强的亮桥结构。而IRIS 133 nm图像则显示,在亮桥结构的上方存在着垂直振荡的亮结构,像是扎根在亮桥上的一堵墙,所以形象的将其命名为亮墙。亮墙的整体都要比周围区域明亮,尤其是墙顶的亮度更高,在SDO的多个极紫外波段可见。亮墙的平均高度为3.6兆米。亮墙的顶部上下运动,形成连续的振荡,平均振幅和平均振荡速度分别为0.9兆米和15.4千米/秒。通过对亮墙的高度变化进行小波分析,发现亮墙的主振荡周期为3.9分钟。科研人员提出,压力波引起的太阳径向脉动激发了亮墙的振荡,而亮墙持续的亮度增强表明存在着持续的小尺度磁重联或者磁声波加热过程。

在此之前,根据人们的传统认识,成熟大黑子的基本结构大致由本影、半影、亮桥组成。最新的观测数据表明,亮墙是黑子内部的一种基本结构。亮墙结构的发现使得人们对黑子的结构有了更新的认识。

观察发现,太阳公公的脸上有时会长出一颗一颗的“小黑痣”,这是为什么呢?又会对地球产生怎样的影响呢?

太阳黑子

太阳黑子

太阳公公脸上的“小黑痣”,其实叫做太阳黑子。

太阳黑子是在太阳的光球层上发生的一种太阳活动,是太阳活动中最基本、最明显的。一般认为,太阳黑子实际上是太阳表面一种炽热气体的巨大漩涡,温度大约为3000-4500℃。因为其温度比太阳的光球层表面温度要低1000到2000摄氏度,所以看上去像一些深暗色的斑点。一个发展完全的黑子由较暗的核和周围较亮的部分构成,中间凹陷大约500千米。一个小黑子大约有1000千米,而一个大黑子则可达20万千米。太阳黑子的形成与太阳磁场有密切的关系。但是他到底是如何形成的,天文学家对这个问题还没有找到确切的答案。不过科学家推测,极有可能是强烈的磁场改变了某片区域的物质结构,从而使太阳内部的光和热不能有效地到达表面,形成了这样的“低温区”。也就是太阳上一颗颗的“小黑痣”。

太阳黑子很少单独活动,通常是成群出现。黑子的活动周期为11年,活跃时会对地球的磁场产生影响,当太阳上有大群黑子出现的时候,会出现磁暴现象使指南针乱抖动,不能正确地指示方向;平时很善于识别方向的信鸽会迷路;无线电通讯也会受到严重阻碍,甚至会突然中断一段时间,这些反常现象将会对飞机、轮船和人造卫星的安全航行、还有电视传真等等方面造成严重威胁。

看来这些“小黑痣”,不仅影响太阳公公的美貌,还对人类生产生活也有一定影响呀!

这就是太阳黑子的成因和影响。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。