-

真空管 编辑

“真空管”(Vacuum Tube),代表玻璃瓶内部抽真空,以利于游离电子的流动,也可有效降低灯丝的氧化损耗。真空管被广泛运用于生活中的各个角落。

中文名:真空管

外文名:Vacuum Tube

原理:游离电子的流动

应用领域:电子物理学

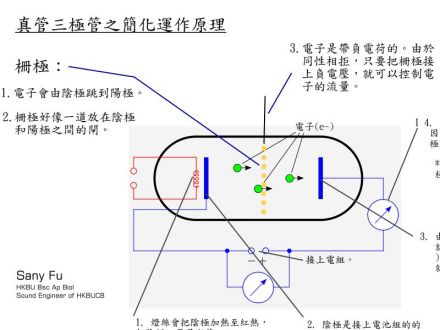

三极管工作原理

三极管工作原理

真空管当然不是无缘无故做几片金属板封装在抽真空的玻璃瓶里进行实验的,它的发展与发明大王爱迪生有着一段故事。

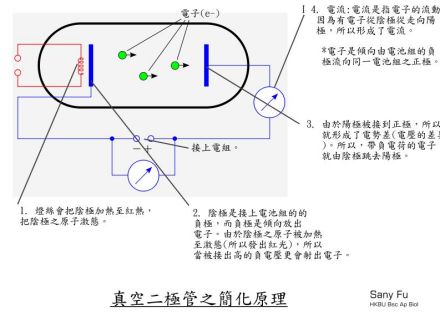

电流与电子流动的方向恰巧相反

在此之前试问一个小问题:电路分析上“电流”的方向与实际上“电子”流动的方向是否相同?答案是否,电流与电子流的方向是恰巧相反的。过去的科学家无法观察电子流动的方向,于是统一说法,将电池的某一极设定为正极,其电压为正电压,电流由正极流至负极而形成一个封闭的回路。由于大家统一说法与作法,因此多年来并没有发生任何冲突之事,直到了近代科学家有了更精良的设备,观察之后遂推翻了之前的说法:“原来电子是由电池的负端流出来的”!(换言之,电子是从扩大机的喇叭负端流出,而从喇叭正端回流的)

爱迪生效应

真空管

真空管

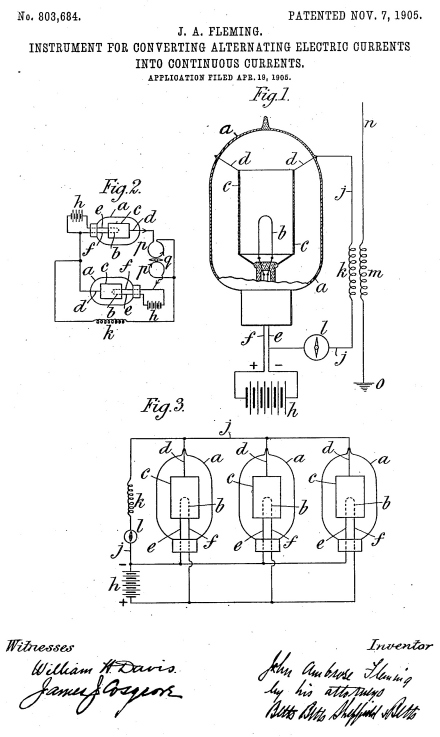

真空管的诞生

Fleming tumb

Fleming tumb

相吸。又从爱迪生效应中得知,当加热金属物质时,活跃于质子外围的自由电子容易产生游离现象,温度高导致电子活性增强,此时若空间中有一正电压强力吸引,游离的电子就会在空间中流动。基于这几个当时已被了解的知识,佛来明(J.A. Fleming)于1904年制造出第一支二极真空管,德福雷斯特(De Forest Lee)将二极管加以改良,于1907年制造出第一支三极管,既然成功研发了三极管,真空管的应用开始实现,真空管的发展从此一日千里。

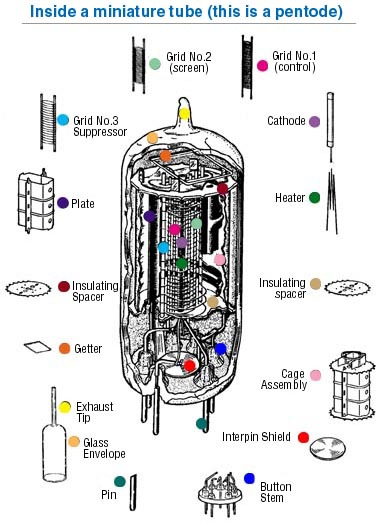

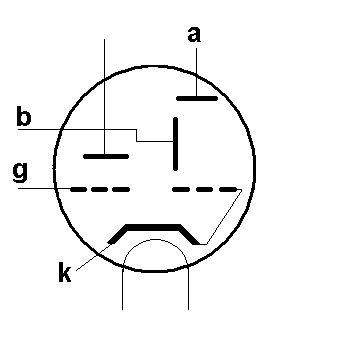

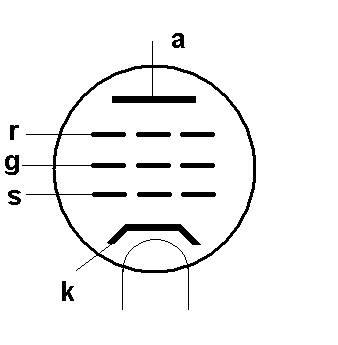

二极管、三极管、五极管,从字面意义代表真空管内部基本“极”的数量。真空管拥有三个最基本的极,第一是“阴极”(Cathode,以K代表):阴极当然是阴性的,它是释放出电子流的地方,它可以是一块金属板或是灯丝本身,当灯丝加热金属板时,电子就会游离而出,散布在小小的真空玻璃瓶里。第二个极是“屏极”(Plate,以P代表),基本上它是真空管最外围的金属板,眼睛见到真空管最外层深灰色或黑色的金属板,通常就是屏极。屏极连接正电压,它负责吸引从阴极散发出来的电子(还记得吗?利用异性相吸的原理),作为电子游离旅行的终点。第三个极为“栅极”(Grid,以G代表),从构造看来,它犹如一圈圈的细线圈,就如同栅栏一般,固定在阴极与屏极之间,电子流必须通过栅极而到屏极,在栅极之间通电压,可以控制电子的流量,它的作用就如同一个水龙头一般,具有流通与阻挡的功能。

真空管光有三个极,也因此后来的真空管不断改进,在结构上也有了许多的改进之道,以配合不同的放大方式(如超线性接法等),但该部份的内容已经脱离本文,暂不详述。

直热式

直热式真空管

直热式真空管

另一种灯丝采用钍钨合金,它只需将灯丝加温至千余度即可工作,相较之下较省电力。最常使用的应为氧化碱土灯丝,它的作法是在灯丝外,涂上一层厚厚的氧化碱土,看起来接近白灰色的物质,它只需要加温至约700度(看起来约暗红色),即可获得足量的电子,因此工作温度最低、也最节省电力,一般而言只须供应6.3V左右的直流,就可以正常工作。

直热式真空管当然有它天生的优点,但却有一个致命的缺点,那就是阴极容易受到灯丝的温度而改变特性。当灯丝电压变动时,或以交流电供应灯丝时,阴极呈现在不稳定的状态下。因此有人主张直热式真空管应采用直流供电,也有人强调必须以交流供电以免损伤阴极,这种争论过去在音响界早已成为一个争论不休的话题。笔者无意在此引起话题,反正各方坚持各有道理,只要听起来没问题,管子耐用好听就行了。如果您有研究上的心得,笔者相当乐于接受。

傍热式

傍热式真空管的稳定度较高

为了解决直热式真空管的灯丝问题,真空管设计者决定让灯丝与阴极分家独立,在灯丝的旁边套上一圈金属套筒,让灯丝直接对金属板加热,电子从金属板散发出来,这种加热方式就称为“傍热式真空管”。

进一步发展

真空管工作原理

真空管工作原理

真空管差异

直热式真空管与傍热式真空管使用上的差异,对于一般使用者而言是不必在乎直热式真空管与傍热式真空管的不同,但对于设计者而言,傍热式真空管由于间接加热的关系,灯丝电流通常较大,而且傍热式的结构必须对阴极金属板加温,因此开机后有一段缓慢的加温期,如果是前级,则必须做好延迟设计,以免开机的脉冲伤了后级。

依据发展的过程来看,最早的真空管当然是直热式的设计,二极管是首先被发展出来的,二极管的功能犹如现在的二极体,具有整流以及收音机内部检波的功能,二极管经过适当的设计,也可以成为稳压管,作用如现在的济纳二极体(Zener Diode)。由于真空管的动作原理很简单,因此第一支真空管被成功的制造出来之后,就有许多科学家加入研发的工作。第一支三极管在1907年被一位美国科学家成功制造,从此便开启了无线电时代的来临,告别留声机,进入扩大机时代。

为保持管内的真空状态,真空管中设有一物件,称为除气剂。一般由钡、铝、镁等活泼金属合金制成。在抽出管中空气后,将管中各元件及除气剂加热至红热,这样就可以吸收管内电极所含之气体。利用一围绕管子之高频电磁场而使除气剂迅速升华,除气剂就吸收管子中的气体。在反应过后,玻璃管内壁积存银色的除气剂披覆层。若把管体的玻璃管打破或漏气时,玻璃管内壁积存银色的除气剂便会退色,同时也表示该真空管不能被使用。

真空管

真空管

利用栅极可以轻易控制电子流的流量,将输入讯号连接在栅极上,并且加入适当的偏压,并且在屏极串上一个电阻,藉此即可达到讯号放大的目的。真空管也与电晶体一样,具有多种放大组态(事实上,电晶体的放大组态是从真空管延伸过来的应用),结合不同的电子材料如电阻、电感、变压器以及电容等,就可以创造出千变万化的电子产品。别忘了,第一部电脑可是使用真空管制成的,当然,它只能做简单的加减运算。 至此,真空管的基本工作原理已经报告完毕,还缺少了什么?请观察一下真空管的管壁内部,有一块类似水银的薄膜黏附在玻璃壁上,这是延长真空管寿命的设计。除了极少部份低压真空管外(并非指工作电压低,而是指真空管内部存在低压气体),大部分的真空管必须抽真空才能正常工作。真空管的接脚为金属脚,虽然以玻璃封装,但玻璃与金属接脚之间仍然有漏气的机会。玻璃管内的金属蒸镀物(即消气剂),会与气体进行作用,它存在的目的就在于吸收气体,以维持真空管内部的真空度。这一层薄薄的金属物氧化之后,会变成白色,表示真空管已经漏气不行了,所以若打破真空管时,这一层蒸镀物质也会变成白色。因此购买老真空管时,也要注意蒸镀物的情况,像水银一样的为佳,若开始苍白、剥落时,就表示这支真空管已经迈入老年了。

二极管工作原理

二极管工作原理

蓝光的主要来源仍然是电子,当屏极的设计包覆不良,无法吸引电子流吸附在屏极金属板上,就会让电子到处流窜,真空管见到的蓝光就是电子在真空管内流窜的结果。蓝光看起来美丽,却有可能产生辐射,不过笔者并不确定是否对人体有伤害。蓝光的出现也与真空管厂牌有极大的关系,大陆管以及苏联管Sovtek出现蓝光的机会大于其他,而我自己使用的三部300B扩大机,使用四支大陆管与两支WE300B,只有大陆管会发出蓝光,久了也就视为正常了。

1916年为有线电话用途制作的三极管,它是构造最简单的直热式三极管,一根发亮的灯丝,如栅栏状的栅极介于灯丝与屏极之间,而屏极位于最下方,就是一块金属片。

真空管可被分为2大类别,分别是直热式和旁热式。

直热式真空管是较早诞生的。它有一个致命的缺点,就是阴极容易受到灯丝的温度而改变特性。当灯丝电压变动时,或以交流电供应灯丝时,阴极呈现在不稳定的状态下。

旁热式真空管作工相对较稳定。由于金属套筒的体积与储热量远远大于传统的灯丝,因此即使灯丝暂时的温度变动,甚至暂时几秒钟的停止加热,金属板的温度变化改变有限,这也就是为什么某些扩大机关机之后,它还能唱十多秒的主要原因,是因为电源供应部分有大容量电容器内部余电未放完。

依容器结构分类

大部份市售的真空管,其管壁为玻璃制。而军用等特殊型式则为金属制。

依结构及用途区分

真空管可被分为二极管、三极管、四极管、四极管束射管、五极管及复合管等很多种类别。依用途区分及常见的型号:

复合管

复合管

五极管

五极管

整流用二极管:12F、81、35W4、25M-K15、5MK9

整流用双二极管:80、5Z3、5AR4、5U4、6X4、5Y3、83、82

検波用二极管:6AL5、EAA91、6H6

调谐指示管:6E5、EM80

电圧放大用三极管:6C4

电圧放大用双三极管:12AX7、12AU7、12AT7、12BH7A、6DJ8、6SN7

功率放大用三极管:45、WE300B、2A3、211、845、8045G

功率放大用双三极管:6336A、6080

功率放大用集射四极管:UY-807、KT88、6L6、6V6

电圧放大用五极管:6AU6、6BA6、6BD6、6267、6SJ7

功率放大用五极管:6F6、6CA7、6BQ5、6550、6AR5、42、30A5、50C5

变频用七极管:6SA7、6BE6

发射用三极管:3-500Z、3-1000Z

发射用四极管:4CX250B

发射用五极管:6146B、S2001A

旁热式双三极小信号管:6922、ECC88、6DJ8

直热式三极功率管

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。