-

火星 编辑

火星(英语:Mars;拉丁语:Martis;天文符号:♂),是距离太阳第四近的行星,也是太阳系中仅次于水星的第二小的行星,为太阳系里四颗类地行星之一。

欧洲古称火星为“马尔斯 ”,古罗马神话中的“战神”,也被称为“红色星球”。古汉语中则因为它荧荧如火,位置和亮度时常变动而称之为荧惑。

其橘红色外表是因为地表被赤铁矿(氧化铁)覆盖,火星的直径约为地球的一半,自转轴倾角和自转周期则与地球相近,但公转周期是地球的两倍。火星亮度最高可达-2.9等,但在大部分时间里比木星暗。

火星大气以二氧化碳为主(95.3%),既稀薄又寒冷,遍布撞击坑、峡谷、沙丘和砾石,没有稳定的液态水。南半球是古老、充满撞击坑的高地,北半球则是较年轻的低地平原。火星上最大的火山—奥林帕斯山和最大的峡谷—水手号峡谷。火星有两个天然卫星:火卫一和火卫二,形状不规则,可能是捕获的小行星。根据观测的证据,在火星观察到类似地下水涌出的现象,南极冰冠有部分退缩,雷达数据显示两极和中纬度地表下存在大量的水冰。

火星有美国宇航局和欧洲发射的四艘在轨环绕探测器,分别是奥德赛号、火星快车号、火星全球勘测者和MAVEN火星探测器。表面还有多个美国的火星车,如好奇号、洞察号以及结束任务的火星探路者号、凤凰号、勇气号和机遇号等等。

2021年5月15日,科研团队根据“祝融号”火星车发回遥测信号确认,“天问一号”着陆巡视器成功着陆于预选着陆区,中国首次火星探测任务取得圆满成功。

中文名:火星

外文名:Mars(英语)Martis(拉丁语)

别名:荧惑、玛尔斯

分类:行星、类地行星

质量:6.4171✕1023 kg

平均密度:3.9335 g/cm³

直径:6779 km

表面温度:-63 ℃(210 K)

逃逸速度:5.027 km/s

反照率:0.25(球面,0.17 几何)

视星等:-2.94 至 1.86 等

自转周期:24小时37分22.7秒

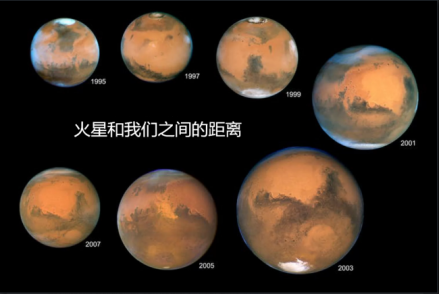

距地距离:最近0.38 AU,最远2.67 AU

半长轴:1.523679 天文单位

离心率:0.09341233

公转周期:686.971 天

平近点角:19.412 度

轨道倾角:1.850 度

升交点经度:49.558 度

会合周期:779.96 天

表面重力:0.3794 g

同步轨道高度:17031.568 km

近日点:1.382 天文单位

远日点:1.666 天文单位

平均公转速度:24.007 km/s

赤道半径:3396.2 km

极半径:3376.2 km

赤道自转速度:868.22 km/h

转轴倾角:25.19°

古罗马人称火星为“马尔斯 ”,是罗马神话中的“战神”,古巴比伦人也称为“红色星球”,因其为红色。

在中国,取其“荧荧如火、亮度与位置变化甚大使人迷惑”之意,命名“荧惑”。《尚书·舜典》记载:“在璇玑玉衡以齐七政。”孔颖达疏:“七政,其政有七,于玑衡察之,必在天者,知七政谓日月与五星也。木曰岁星,火曰荧惑星,土曰镇星,金曰太白星,水曰辰星。”现今则取名“火星”。

公转

火星与太阳平均距离为1.52AU(天文单位),近日点1.38AU,远地点1.67AU,公转周期为687地球日,1.88地球年(以下称年),或668.6火星日。平均火星日为24小时39分35.244秒,或1.027491251地球日。在地球,火星肉眼可见,亮度可达-2.9,只比金星、月球和太阳暗,但在大部分时间里比木星暗。

自转

火星自转轴倾角为25.19度,和地球的相近,因此也有四季,只是季节长度约为两倍。由于火星轨道离心率大约为0.093(地球只有0.017),使各季节长度不一致,又因远日点接近北半球夏至,北半球春夏比秋冬各长约40天。2009年10月26日为北半球春分,2010年5月13日为夏至,北半球处春季。

火星

火星

极地冰冠

2007年3月,NASA的一项研究表明南极冠的冰假如全部融化,可覆盖整个星球。推论有更大量的水冻在厚厚的地下冰层(cryosphere),只有当火山活动时才有可能释放出来。史上最大的一次是在水手谷形成时,大量水释出,造成的洪水刻划出众多的河谷地形,流入克里斯平原。另一次较小的一次,是在五百万年前科伯洛斯槽沟(Cerberus Fossae)形成时,释出的水在埃律西姆平原(Elysium Planitia)形成冰海,至2019年仍能看见痕迹。

对于火星上有冰存在的直接证据在2008年6月20日被美国宇航局的凤凰号发现,凤凰号在火星上挖掘发现了八粒白色的物体,当时研究人员揣测这些物体不是盐(在火星有发现盐矿)就是冰,而四天后这些白粒就凭空消失,因此这些白粒一定升华了,盐不会有这种现象。火星全球勘测者所照的高分辨率照片显示出有关液态水的历史。尽管有很多巨大的洪水道和具有树枝状支流的河道被发现,还是没发现更小尺度的洪水来源。推测这些可能已被风化侵蚀,表示这些河道是很古老的。

火星全球勘测者高解析照片也发现数百个在陨石坑和峡谷边缘上的沟壑。它们趋向坐落于南方高原、面向赤道的陨石坑壁上。因为没有发现部分被侵蚀或被陨石坑覆盖的沟壑,推测他们应是非常年轻的。有个特别引人注目的例子。短短6年,这个沟壑又出现新的白色沉积物。NASA火星探测计划(Mars Exploration Program)的首席科学家麦克·梅尔(Michael Meyer)表示,只有含大量液态水才能形成这样的样貌。而水是出自降水、地下水或其他来源仍是一个疑问。不过有人提议,这可能是二氧化碳霜或是地表尘埃移除造成的。11米深。另外,地下的水冰永冻土可由极区延伸至纬度约60°的地方。

探索生命

2000年,一块火星陨石在美国于南极洲发现,编号为ALH84001的碳酸盐陨石。美国国家航空航天局声称在这块陨石上发现了一些类似微体化石结构,有人认为这可能是生命存在的证据 ,但有人认为这只是自然生成的矿物晶体。但直到2004年,争论的双方仍然没有任何一方占据上风。海盗号(Viking)探测器曾做实验检测火星土壤中可能存在的微生物。实验限于维京号的着陆点并给出了阳性的结果,但随后即被许多科学家所否定。这是正在进行中的争议。

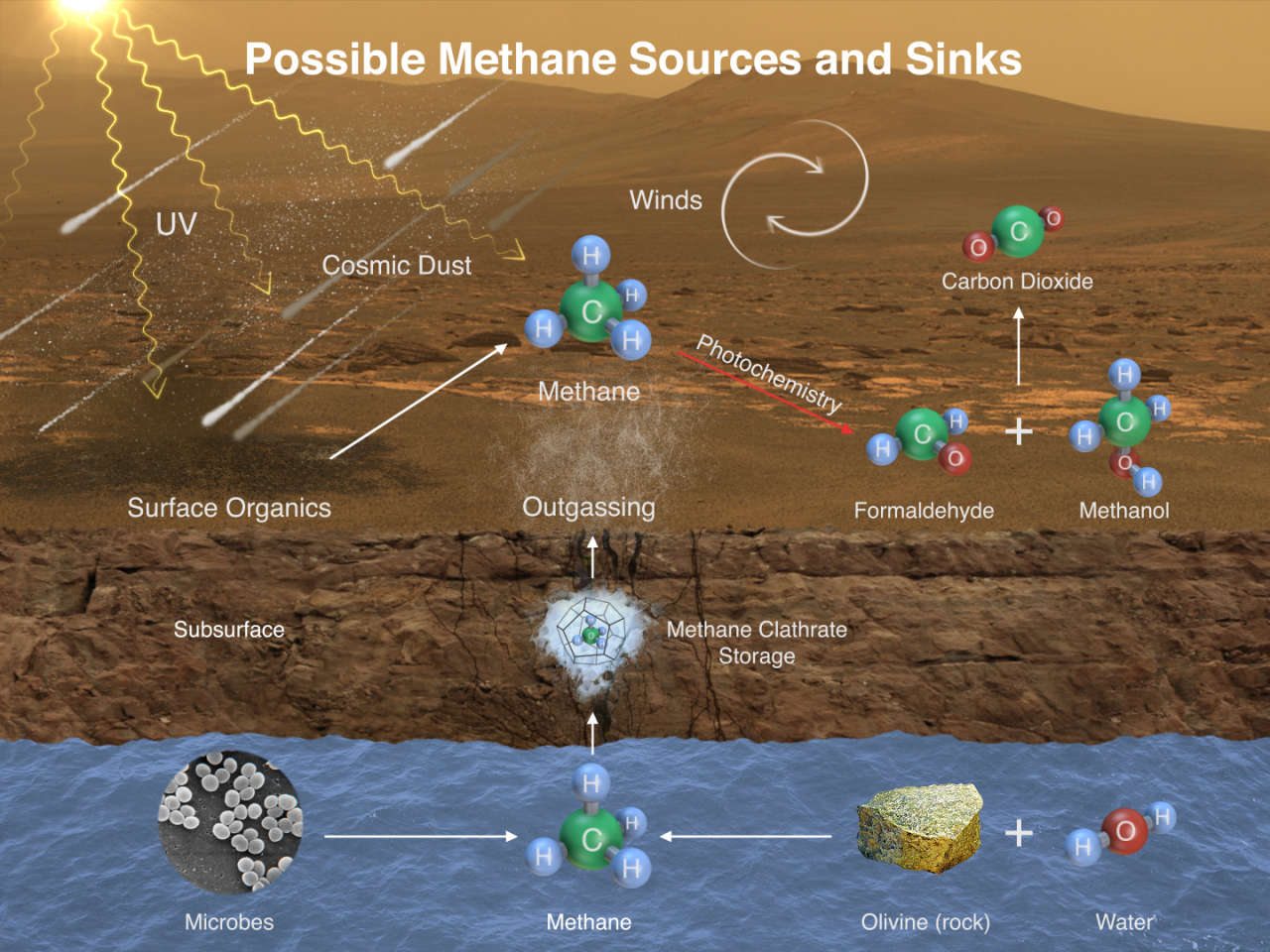

现存生物活动也是火星大气中存在微量甲烷的解释之一,但通常人们更认同其它与生命无关的解释。将来人类若对外星殖民,由于火星的友善条件(同其他行星相比,火星最像地球),火星很可能是首选目的地。太空存活藻类或帮助人类在火星耕作。国际空间站实验幸存的水藻分别是源于挪威斯瓦尔巴群岛的球囊藻和来自南极的念珠藻。

2022年9月,据英国《新科学家》杂志网站报道,美国国家航空航天局(NASA)的“毅力”号火星探测器在火星上发现了大量有机分子——被认为是生命组成部分的含碳分子,这些物质的发现或使火星干涸的河流三角洲地区成为寻找生命的理想之地。NASA和欧洲空间局将在2026年向火星发射两台航天器,其中一台将于2028年在火星着陆 。

2022年12月,施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-天文学》最新发表一篇行星科学论文称,火星北部平原底下可能有一个直径约4000千米的活跃地幔柱,该地幔柱会引起火星壳抬升,并将热岩浆送到火星表面。这个地幔柱位于火星的埃律西昂平原

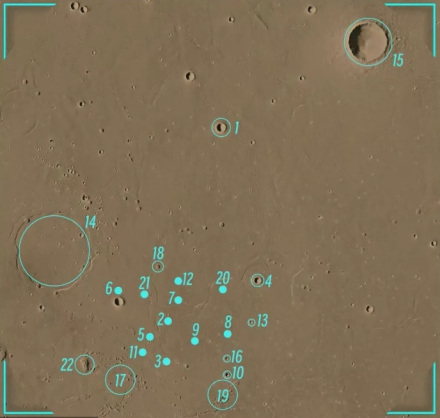

2023年4月24日,在2023年“中国航天日”主场活动启动仪式上,国家航天局和中国科学院联合发布了中国首次火星探测火星全球影像图。天问一号任务环绕器中分辨率相机,于2021年11月至2022年7月历时8个月,实施了284轨次遥感成像,对火星表面实现了全球覆盖。地面应用系统对获取的14757幅影像数据进行处理后得到火星全球彩色影像图。中国地名

火星影像图

火星影像图

2023年5月,中国地质大学 (武汉) 地球科学学院肖龙教授领导的国际研究团队,通过综合分析“祝融号”火星车搭载的多光谱相机获取的科学数据,首次在火星表面发现海洋沉积岩的岩石学证据,证明了火星北部曾经存在过海洋。

2023年10月,英国《自然》杂志刊发论文称,一个国际研究团队通过分析2021年的一次陨石撞击火星过程,推断火星核心比之前认为的要小。这改写了人类对火星内部的了解。研究人员认为,火星核心外围存在一层熔化的岩石层。此前曾认为,火星的液态核心半径是1830公里,但最新的分析结果显示,这一半径仅为1650公里。

2023年,美国加州理工大学布鲁斯·默里行星可视化实验室的一个小组公布了有史以来分辨率最高的火星全球“肖像”,高达5.7万亿像素的图像提供了火星一览无余的黑白外观。

1996年,著名天文学家卡尔·萨根在应NASA(美国宇航局)要求而写的报告中列举了探测火星的理由:

1.火星是地球上人类可以探索的距离较近的行星之一。

2.大约40亿年以前,火星与地球气候相似,也有河流、湖泊甚至可能还有海洋,未知的原因使得火星变成这个模样。探索使火星的气候变化的原因,对保护地球的气候条件具有重大意义。

3.火星有一个巨大的臭氧洞,太阳紫外线没遮拦地照射到火星上。可能这就是海盗1号、海盗2号未能找到有机分子的原因。火星研究有助于了解地球臭氧层一旦消失对地球的极端后果。

4.在火星上寻找历史上曾经有过的生命的化石,这是行星探测中最激动人心的目的之一,如果找到,就意味着只要条件许可生命就能在宇宙中行星上崛起。

5.查明火星上有无绿洲,绿洲上有无生命以及生命存在的形式类型。

6.火星探测是许多新技术的试验场地,这些技术包括大气制动利用火星资源产生氧化剂和燃料返程用遥控自动仪和取样远程通讯等。

7.虽然南极陨石提供了火星上少数未知地域的样本,但只有空间探测才能窥其全貌。

8.从长期来看,火星是一个可供人们移居的星球。

9.由于历史的原因,火星探测是进行国际合作的理想项目。

苏联、美国、欧洲、日本、印度、中国共已发射数十艘太空船研究火星表面、地质和气候,包括轨道卫星、登陆器和漫游车总计大约有三分之二的任务在完成前或是才要开始时就因种种原因而失败,将物体由地球地表送往火星约要花费每公斤30900美元。

探测器名称 | 发射时间 | 抵达时间 | 国家 | 结果 |

|---|---|---|---|---|

火星1A号(火星1960A) | 1960年10月10日14时27分49秒 | — | 苏联 | 失败 |

火星1B号(火星1960B) | 1960年10月14日13时51分03秒 | — | 苏联 | 失败 |

卫星22号(火星1962A) | 1962年10月24日17时55分04秒 | — | 苏联 | 失败 |

火星1号 | 1962年11月1日17时55分04秒 | — | 苏联 | 失败 |

(卫星24号火星1962B) | 1962年11月4日15时35分15秒 | — | 苏联 | 失败 |

水手3号 | 1964年11月5日19时22分05秒 | — | 美国 | 失败 |

水手4号 | 1964年11月28日14时22分01秒 | — | 美国 | 成功 |

探测器2号 | 1964年11月30日13时12分 | — | 苏联 | 失败 |

探测器3号 | 1965年7月18日14时38分 | — | 苏联 | 失败 |

水手6号 | 1969年2月24日 | 1969年7月31日 | 美国 | 成功 |

水手7号 | 1969年3月27日 | 1969年8月5日 | 美国 | 成功 |

火星2A号(火星1969A) | 1969年 | — | 苏联 | 失败 |

火星2B号(火星1969B) | 1969年4月2日10时33分00秒 | — | 苏联 | 失败 |

水手8号 | 1971年5月9日01时11分02秒 | — | 美国 | 失败 |

水手9号 | 1971年5月30日22时23分04秒 | 1971年11月14日 | 美国 | 成功 |

宇宙419号 | 1971年5月10日16时58分42秒 | — | 苏联 | 失败 |

火星2号 | 1971年5月19日16时22分44秒 | — | 苏联 | 部分成功 |

火星3号 | 1971年5月28日15时26分30秒 | — | 苏联 | 部分成功 |

火星4号 | 1973年7月21日19时30分59秒 | — | 苏联 | 失败 |

火星5号 | 1973年7月25日18时55分48秒 | — | 苏联 | 失败 |

火星6号 | 1973年8月5日17时45分48秒 | — | 苏联 | 失败 |

火星7号 | 1973年8月9日17时00分17秒 | — | 苏联 | 失败 |

海盗1号 | 1975年8月20日21时22分00秒 | 1976年7月20日着陆 | 美国 | 成功 |

海盗2号 | 1975年9月9日18时39分00秒 | 1976年9月3日着陆 | 美国 | 成功 |

火卫一1号 | 1988年7月7日17时38分04秒 | — | 苏联 | 失败 |

火卫一2号 | 1988年7月12日17时01分43秒 | — | 苏联 | 失败 |

火星观察者 | 1993年8月21日 | 抵火星轨道前与地球失去联系 | 美国 | 失败 |

火星全球勘测者 | 1996年11月7日17时00分49秒 | 1997年9月11日 | 美国 | 成功 |

火星96 | 1996年11月16日20时48分53秒 | — | 俄罗斯 | 失败 |

火星探路者 | — | 1997年在火星着陆 | 美国 | 成功 |

希望号(行星-B) | 1998年7月3日18时12分 | — | 日本 | 失败 |

火星气候探测器 | 1998年 | — | 美国 | 失败 |

深空2号随火星极地着陆者 | 1999年1月3日20时21分10秒 | 抵达火星前被坠毁 | 美国 | 失败 |

奥德赛 | 2001年4月7日15时02分22秒 | — | 美国 | 成功 |

火星快车 | 2003年6月2日17时45分26秒 | — | 欧空局 | 部分成功 |

勇气号火星漫游车 | 2003年6月10日17时58分47秒 | 2004年1月4日着陆 | 美国 | 成功 |

机遇号火星探测车 | 2003年7月8日03时18分15秒 | 2004年1月25日着陆 | 美国 | 成功 |

火星勘测轨道飞行器 | 2005年5月18日 | 2006年3月10日入轨 | 美国 | 成功 |

凤凰号火星极地探测器 | 2007年8月4日09时26分35秒 | 2008年5月25日着陆 | 美国 | 成功 |

火卫一-土壤搭载中国萤火一号 | 2011年11月8日 | — | 俄罗斯 | 失败 |

好奇号火星车 | 2011年11月26日 | 2012年8月6日登陆 | 美国 | 成功 |

火星大气与挥发演化探测器 (即MAVEN火星探测器) | 2013年11月18日 | 2014年9月22日 成功抵达火星轨道 | 美国 | 成功 |

曼加里安号火星探测器 | 2013年11月5日 | 2014年9月24日7:42成功进入火星轨道 | 印度 | 成功 |

“洞察”号火星无人着陆探测器 鼹鼠”热探测器钻 | 2018年5月5日 | 2018年11月26日14:54着陆 | 美国 | 成功 |

毅力号探测器 机智号直升机 | 2020年7月30日19时50分 | 2021年2月19日4:55着陆 | 美国 | 成功 |

希望号探测器 | 2020年7月20日凌晨01:58分 | 2021年2月9日入轨 | 阿联酋 | 成功 |

天问一号着陆巡视器“祝融号”火星车 | 2020年7月23日12时41分 | 2021年5月15日7时18分着陆 | 中国 | 成功 |

随着水手4号传回的充满陨石坑的火星照片粉碎了人们对火星文明的幻想,认为火星只是一处如月球般布满陨石坑的死寂星球。但随着往后水手9号等的巨大峡谷、火山和疑似流水遗迹的发现,火星的独特性、液态水和生命的可能又重新引起人们的兴趣。

2010年6月3日,俄罗斯开始在莫斯科进行世界首个模拟火星之旅实验,6名来自俄罗斯、中国、法国等国的志愿者将在狭小的模拟密封舱内生活520个日夜。

2014年6月28日,美国宇航局成功发射低密度超音速减速器,用来测试未来大型航天器着陆火星所需要的多项技术。

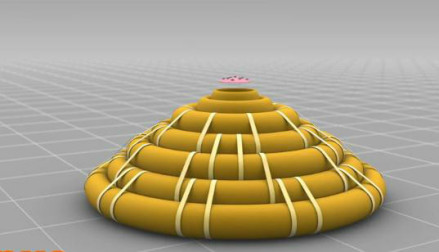

充气式防热罩

充气式防热罩

这样一种充气式防热罩可帮助航天器到达在现有技术条件下无法企及的火星高海拔南部平原和其他区域。专家指出,与在没有大气层的月球上不同,仅仅用火箭是无法让一枚大型航天器在火星上着陆的,而对于把人类送往火星所需的大型航天器来说,降落伞也不行。所以研究人员设计了一些充气环。环内充满氮气,上面覆盖着隔热层。在着陆展开时,它们就像一朵巨大的蘑菇一样立在航天器顶部。

专家说,这项充气技术还可用于探索其他具有大气层的行星和星体的航天器,比如金星、木星、土星最大的卫星土卫六等。由于充气环是由轻质材料制成,而且内部充有氮气,在航天器上就能为科学实验和宇航员所需的其他东西留出更多空间。充气环上面覆盖着由一层层耐热材料构成的隔热层。

2021年2月5日20时,“天问一号”探测器发动机点火工作,顺利完成地火转移段第四次轨道中途修正,以确保按计划实施火星捕获。国家航天局同步公布了“天问一号”传回的首幅火星图像。

2021年4月24日上午,中国第一辆火星车命名揭晓,名称为“祝融” 。

2021年5月15日,国家航天局消息,科研团队根据“祝融号”火星车发回遥测信号确认,天问一号着陆巡视器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,中国首次火星探测任务着陆火星取得圆满成功。

2023年1月16日,央视新闻发布消息,祝融号火星车已行驶1900多米,留下了近4000个“中”字。

NASA公布的好奇号火星车照片及模拟图2023年4月24日,国家航天局和中国科学院联合发布中国首次火星探测火星全球影像图。

本次发布的影像图为彩色,包括按照制图标准分别制作的火星东西半球正射投影图、鲁宾逊投影图和墨卡托投影加方位投影图,空间分辨率为76米,将为开展火星探测工程和火星科学研究提供质量更好的基础底图。

2023年7月6日,国际科学期刊《自然》发表了中国天问一号的最新研究成果,中国科学院国家天文台领导的国际合作研究团队在祝融号着陆区发现火星古风场改变的沉积层序的证据,证实风沙活动记录了火星古环境随火星自转轴和冰川期的变化。

地球轨道低上的双核动力转换推进器的飞船概念图

地球轨道低上的双核动力转换推进器的飞船概念图

火星上甲烷的可能来源和转化机制

火星上甲烷的可能来源和转化机制

火星曾适合生命存在。火星上是否存在适合生命存在的物质,一直是人类试图揭开的谜底。对于这个疑问,“好奇”号火星车在火星探索7个月后,科学家给出肯定的答案。美国航天局12日宣布,“好奇”号火星车对火星基岩样品的分析显示,火星古代环境曾适合生命存在。

好奇号利用机械臂末端的钻头钻取了火星表面一块基岩的样品,这也是人类设计的机器人首次获取火星岩石样本。好奇号配备的火星样本分板仪、化学与矿物学分析仪对其进行了分析,结果显示,样品中含有磷、氮、氢、氧、碳,这些都是支持生命存在的关键化学成分。

好奇号2018年拍摄的盖尔陨石坑中蠕虫状化石,可能在水下形成

好奇号2018年拍摄的盖尔陨石坑中蠕虫状化石,可能在水下形成

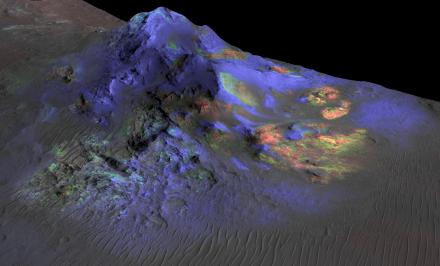

Alga撞击坑的玻璃沉积物(绿斑),是保存古生物的潜在地点

Alga撞击坑的玻璃沉积物(绿斑),是保存古生物的潜在地点

真实的火星地表景观

真实的火星地表景观

在生命起源的研究中,科学家提出了一个“焦油悖论”,该理论认为早期生命物质都是由有机体组成的,在外部能量源的作用下,有机体并不会向生命分子方向演化,反而会变成焦油类物质。此外,火星陨石的研究还发现,早期火星上存在硼元素是生命分子启动的关键因素,由此引发了第二个悖论,即某一时期的地球几乎被液态水覆盖,阻止了一定浓度的硼形成,该物质只发现一些非常干燥的地方,比如死亡谷,由此科学家认为早期地球上不具备启动生命进程的条件,反而在湿润的火星更具有这样的潜力。 与此同时,科学家在地球上发现了火星陨石比之前认为的要年轻很多,这意味着火星上仍然在活跃的地质活动,加拿大安大略省皇家博物馆的火星陨石样本可追溯到2亿年前的火星熔岩流,但也有研究称一些火星岩石年龄或达到40亿岁。

2013年12月9日,美国“好奇”号火星探测器有重大发现,在火星上发现了存在古湖泊的证据,湖里的水可能是可以饮用的淡水。这是当地曾经长期存在湿润环境,并有简单生命出现的证据。“好奇”号探测任务的首席科学家格罗茨格尔(John Grotzinger)表示,如果将地球上的微生物放到火星上的湖泊里可以存活并生长。 2015年科学家经过对火星陨石样本的检测,发现火星表面大气甲烷浓度较高的地区或有微生物存在。但到了2016年1月,《国际微生物生态学会会刊》上称,对地球上最类似火星北极的地方进行了长达4年的研究,没有发现任何活跃生命存在的迹象。这一研究结果或许给那些试图在火星找到生命的科学家泼了一盆冷水。 然而,2019年前美国航空航天局科学家吉尔伯特·莱文称,40多年前,火星上就发现了生命的痕迹。莱文说的这项研究是在1976年进行的,作为维京计划的一部分,该计划涉及在火星土壤样品中寻找生命的痕迹 。

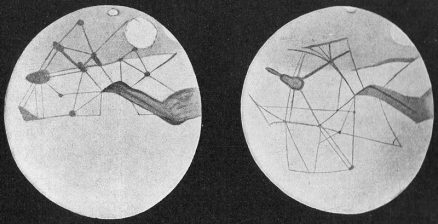

罗威尔绘制的火星运河

罗威尔绘制的火星运河

2024年2月,记者从北京天文馆获悉,北京时间2月8日清晨,金星、火星和月亮将在东南方低空上演“双星伴月”天象。 据天文专家介绍,8日早晨6点,以京津冀地区为观测地的话,在东南方低空,人们首先可以看到明亮的金星,大约半个小时后,略微发红色光芒的火星也将进入人们视野,火星位于金星的左下方,而一弯残月将出现在金星的右下方位置,三者大致形成一个等边三角形的构图。

截至2022年1月24日,人类已向火星发射了26艘航天器,其中包括5艘飞掠航天器、14艘入轨航天器,累计成功着陆11次。另有23艘在传回科学数据之前就已经失败,创造了探测次数最多的行星(吉尼斯世界纪录)。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。