-

国际象棋 编辑

国际象棋,国际通行棋种,是一种古老的二人对弈智力游戏。英文为chess(意即象棋),中文为区别于中国象棋而冠以“国际”二字。起源于亚洲,后由阿拉伯人传入欧洲,成为国际通行的智力竞技运动,曾被列为奥林匹克运动会正式比赛项目。国际象棋棋盘为正方形,纵横各八格,共六十四个方格,黑白(深色与浅色)相间;棋子分黑白(深浅)两色,共三十二枚,每方各有一王、一后、双车、双象、双马和八兵。不同棋子走法不同,以把对方的王“将死”为胜。国际象棋的世界性组织为世界国际象棋联合会(国际棋联)。该组织成立于1924年,举办的国际象棋世界大赛主要有国际象棋世界冠军赛、国际象棋奥林匹克团体赛等。国际象棋对抗性强,变化多,趣味浓,既有竞技性,又有科学性与艺术性,曾成为中世纪欧洲的“骑士七技”之一,被誉为“思维的体操”“智慧的试金石”,国际象棋比赛被称为“最美妙和最理性的竞赛”“绅士运动”。

中文名:国际象棋

外文名:Chess

别名:西洋棋、西洋象棋、欧洲象棋

类别:智力运动

简称:国象

管理机构:国际棋联

起源时间:约两千年前

起源地:亚洲

棋盘:8×8格正方形棋盘

棋子:黑白各16枚立体棋子

起源

国际象棋是世界上一个古老的棋种。据现有史料记载,国际象棋的发展历史已将近2000年。关于它的起源,有多种不同的说法,诸如起源于中国、古印度、锡兰、波斯、阿拉伯国家等等。

世界上多数棋史学家认为国际象棋起源于古印度。至今见诸文献关于国际象棋的最早记录是在萨珊王朝时期用波斯文写的。英国人威廉·琼斯1790年在《亚洲研究》上发表《印度象棋》一文,认为国际象棋起源于印度。西方学者大多赞成他的观点。

大约公元2至4世纪时,印度次大陆有一种叫作“恰图兰加”(Chaturaji)的棋戏,内有车、马、象、兵4种棋子,象征着印度古代的军制。在当时流传的印度叙事史诗《摩诃婆罗多》中,有“四军将士已安排”的诗句。“四军”就是指军队分为车、象、马、兵4个兵种。这种“四方棋”,当时是由掷骰子的方法来进行的。游戏的目的也不是将死对方的王,而是吃掉对方全部棋子。

20世纪70年代以后学者观点发生了变化。英国学者李约瑟博士在《中国科学技术史》中指出,象棋是中国人的创造。他详尽地分析了中国古代游戏——六博与与天文、象术、数学的关系,他说:“只有在中国,阴阳理论的盛行促使象棋雏形的产生,带有天文性质的占卜术得以发明,继而发展成带有军事含义的一种游戏。”1972年南斯拉夫历史学家比吉夫的专著《象棋——宇宙的象征》断定象棋首先出现在公元569年的中国(象戏),然后才逐渐传播开来。

中国《辞海》棋类词目编辑李松福在1981年体育出版社出版的《象棋史话》里,提出诸多支持国际象棋“中国起源说”之非常有说服力的证据,概括起来,至少有三方面:一、文物,重庆2002年发掘一座东汉墓葬中有一枚“车”棋子;二、文字记载,从春秋时《楚辞·招魂》到汉代以来一直有关于象棋的描写;三、理论,俄罗斯学者认为象棋起源与八卦(64格)和阴阳学说(黑白)有关。

至少在5000年以前,在中国出现了8x8的线图(甘肃永昌鸳鸯池遗址出土彩陶绘图)。古棋“六博”可以断定在公元前10世纪以前就已经出现。公元前5世纪六博经过改革而成“塞戏”。孔子所说的“不有博弈者乎”(《论语》)这句话里,博弈即指六博和围棋。史料记载南北朝后期(约569年)北周武帝发明的“象戏”和于地下发现的唐代“宝应象棋”基本相同:8×8盘(64格),立体子,棋子摆在格子上面,也就是现代国际象棋的格局。河南开封出土的北宋铜质棋子,“士”的图案为身穿戎装的女子,和现代国际象棋里的“后”性别一样。

1984年版的《大英百科全书》上,关于国际象棋的起源,说是印度或中国,而且重点介绍印度起源说。书中有这样一句话:“虽然一些最早形式的国际象棋是在远古的中国被发现。”

还有一种说法,国际象棋是由阿拉伯人发明的。因为人们如今熟悉的西洋棋是在波斯发展起来的,国际象棋里“战车”一词就源自波斯语。

从整体方面看,关于国际象棋起源问题,有两点得到世界的公认:一、国际象棋起源于亚洲,后来传入欧洲;二、最初的规则是掷骰子来决定谁走棋。此外,专家学者在起源逻辑上有几点似乎已经达到共识:第一,国际象棋是人造物,本质上是模型;第二,国际象棋是人类思想、意识的物化,本质上是模拟;第三,现代国际象棋是古代棋不断演变的结果;第四,演变的影响来自各个方面(包括各种棋相互之间的影响);第五,演变的模式是渐变和突变;第六,演变和连续性共存;第七,起源的研究应从国际象棋结构三要素——棋盘、棋子、棋规——入手;第八,对于国际象棋的起源、演变和定型来说,棋盘、棋子、棋规担当不同的角色;第九,棋盘、棋子、棋规这三者未必是同时出现的;第十,没有“最初的发明者”。

国际象棋" alt="

国际象棋" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/8601a18b87d6277f533a468220381f30e924fc64?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 国际象棋

传播

中国后汉明帝时(公元1世纪下半叶),中国与印度开始正式交往,隋唐之后,文化交流更形频繁。中国的象棋与国际象棋的车和马走法相同(只是国际象棋的马不受蹩腿的限制),基本规则也类似。尤其值得指出的是,中国文物中有一幅北宋以前的饰有“琴棋书画”图案的织锦,表示棋的是一个8×8格的黑白格相间的棋盘,和现代国际象棋盘完全一样。这两种象棋着法类似,渊源相近,在过去的发展历史中可能互有影响。

古印度笈多王朝时期(320—550年),出现了“恰图兰加”,进入中东形成了“沙特兰兹”。恰图兰加和沙特兰兹译成中文都是“四色棋”(或“四方棋”)。“沙特兰兹”后来演变成“波斯象棋”并传入欧洲,大约在15世纪末定型为现代国际象棋。

以梵语“恰图兰加”命名的“四方棋”在6世纪时由印度传入波斯,由于语音上的讹误,古波斯人把“恰图兰加”误读为“恰特兰格”(Chiat Lange)。不久,古波斯国被阿拉伯人占领,因阿拉伯语的字母中没有这一词的第一个字母,也没有它的最后一个字母,于是“恰特兰格”就被阿拉伯人改称为“沙特兰兹”(Saudi Lanz),以后这种“沙特兰兹”在中亚和阿拉伯国家广泛流传。

与现代国际象棋很像,“沙特兰兹”是在8x8的棋盘上进行的,对弈双方各执16枚棋子,棋子的类别分为:战士(相当于兵)、战马(相当于马)、象(相当于削弱版的象)、战车(相当于车)、大臣(相当于削弱版的后)、谢赫(相当于王)。一旦某方被“将死”,或是某方除王之外的棋子全被吃掉,游戏结束。

10世纪前后,阿拉伯国家已经出现了许多闻名一时的棋手。世界名著《一千零一夜》中,就曾提及哈里发何鲁纳·拉施德的宫廷诗人里有一位著名棋手。公元819年,在巴格达还举行过几个棋手的比赛。

国际象棋大约在10世纪以后,经阿拉伯人传到欧洲的各个地区,先传到意大利,然后是西班牙和法国。11世纪末叶,遍及欧洲各国。在当时的文献中,将国际象棋列为骑士教育的“七艺”(骑术、游泳、射箭、击剑、狩猎、赋诗、下棋)之一。法国的英雄史诗《罗兰之歌》中,也谈及这一点。到了16世纪,国际象棋终于定型成现代的样式和棋制。

发展

国际象棋棋盘和棋子的着法有过许多次变革。国际象棋的棋盘,在13世纪以前是不分黑白格的。15世纪时国际象棋已经产生了很大变化,“黑白间隔的格子”成为国际象棋棋盘的制作标准。

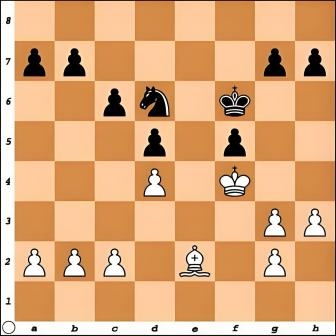

国际象棋平面图

国际象棋开局图

国际象棋中局图

国际象棋残局图

有关王车易位、无子可动(或称逼和)、吃过路兵、兵升变等一些比较特殊的规则,在15世纪末基本上已经形成了现代的棋制,并在一些国家早就实行。现存最早的国际象棋棋谱,出版于1497年。

“王”作为棋局胜负的象征性棋子,其基本着法从未改变过。早先,“王”的走法虽与现代一样,但据说是可以被吃掉的。到了13世纪,“王”被允许在一局棋中可有一次跳跃,此后被发展为王车易位。到16世纪末,一步完成易位的规则被确定下来,但是有16种不同方式,还存在着不同地区的差别。19世纪末20世纪初,如现制样式的易位才被全世界棋界完全接受。

“后”的威力曾经有过多次改变。过去,“后”并不是最强的棋子,每步只能斜走一格,与中国象棋的“士”非常类似。双方的“后”只能在不同颜色的格子上斜走,因此不能相遇。“后”具有现在这样强大的威力,大约是在15世纪中叶以后,这一剧变的发生一说是1450年,一说是1475年,为使国际象棋对决耗时更短,体验感更强,部分玩家对其规则进行了调整,结合“象”与“车”的移动方式,引入了可以在垂直方向、平行方向或对角线方向任意移动的“后”。

“象”的名称和走法也几经演变。最初它被称为“战象”,是威力最大的棋子,可在棋盘上横冲直撞。以后它的这种走法让位于车,它的走法则成了类似中国象棋中的“相”(沿斜线走两格),名称也改为“传令官”(英文Courier)。到了文艺复兴时代,随着教会势力的增大,“大臣”变成了“后”,“传令官”也变成了“教士”,成为斜线上通行无阻的“象”。

“兵”在过去只能前进一格,第一次走动时也一样,一直到13世纪,“兵”的威力才提高到现在这样,第一次移动时可以移动两格。“兵”到达底线,在“沙特兰兹”和中世纪国际象棋时,只能升变为Firz或Firman(阿拉伯语,大臣或宰相之意)。1475年国际象棋演变成现制时,关于兵升变的改革仍有异议。1728年德国出版的棋书上说,兵到底线只能升变为己方已被吃去的子之一。1862年又规定兵可以不升变。吃过路兵规则虽自15世纪起就被熟知,但在1880年后才被全世界普遍接受。

“车”和“马”走法基本没有变化。“车”在15世纪下半叶的棋子新走法引入之前,是威力最大的子力,当一方的棋子攻击它时还需声称“捉车”。自15世纪下半叶棋子的新着法引入以后,“车”的着法和威力,在整个已知的国际象棋历史上一直没有改变。“马”这一棋子自从诞生以来,也像现制一样,走法始终没有改变过。其走法与中国象棋的“马”相似,但不受“蹩腿”之限。

19世纪中期,国际象棋开始有了正式的比赛。1924年曾被列为奥运会的正式比赛项目,同年成立了世界国际象棋联合会(国际棋联)。1956年,中国将国际象棋列入正式体育比赛项目。国际棋联成立以来,各种团体或个人锦标赛、杯赛、邀请赛、大师赛、特级大师赛、等级分赛等不可胜数。

随着计算机技术的发展,机器算法下国际象棋取得了突破性的进展。1997年,IBM公司的国际象棋程序“深蓝”(Deep Blue)在一场六局的比赛中击败了当时的人类世界冠军卡斯帕罗夫(Garry Kasparov)。此后又经过几十年的发展,随着机器学习的兴起,人类大师关于棋类游戏的经验都被作为复杂的评估工具编进程序中。2017年,谷歌母公司Alphabet旗下人工智能公司DeepMind开发的人工智能AlphaZero通过与自己对弈并根据经验更新神经网络,从而发现了国际象棋的原理,并迅速成为史上最好的“棋手”,能够轻而易举地击败所有强大的人类棋手。

棋盘

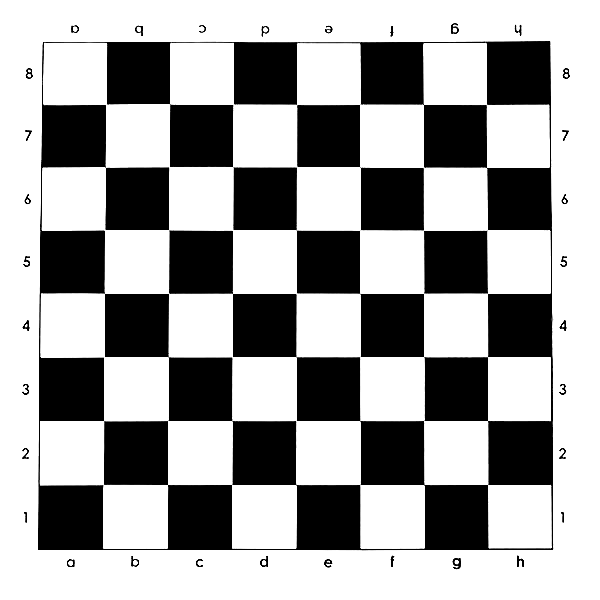

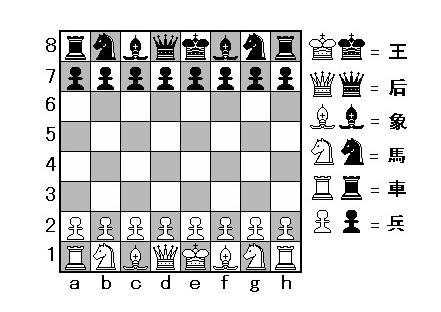

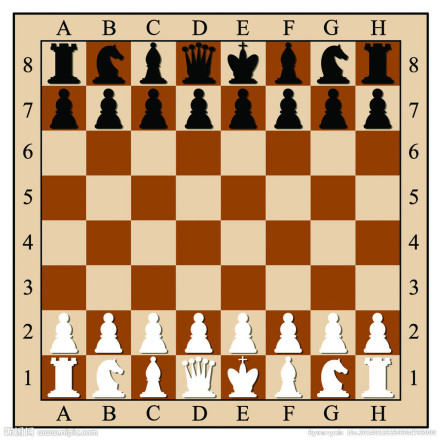

国际象棋棋盘是个正方形,由颜色一深一浅交错排列的64个小方格组成,共排成8个直行和8个横排,同色格排成斜线。深色格称黑格,浅色格称白格。棋子放在这些格子中移动,右下角是白格。

棋盘上有8条直线和8条横线,还有26条斜线。直线和横线长短都是8格。8条直线从白方左边到右边分别用小写字母a、b、c、d、e、f、g、h表示;8条横线从白方到黑方分别用数字1、2、3、4、5、6、7、8表示。26条斜线长短不一,最长的8格,最短的2格。斜线用两端格子代号表示,如a1—h8斜线、c1—h6斜线等。a1—h8斜线、h1—a8斜线又称“主斜线”或“大斜线”。

棋盘分左、右两个区域。白方右面(黑方左面)由e、f、g、h四条直线构成的区域称为“王翼”,因双方“王”的原始位置在此区域而得名;白方左面(黑方右面)由a、b、c、d四条直线构成的区域称为“后翼”,因双方“后”的原始位置在此区域而得名。

国际象棋棋盘" alt="

国际象棋棋盘" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/63d9f2d3572c11dfa9ec7bb87d7f75d0f703908f64ad?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_1000"/> 国际象棋棋盘

棋子

国际象棋棋子共32枚,分为黑白两组,各16枚,由对弈双方各执一组,每组兵种是一样的,分为6种。

棋子名称 | 英文含义 | 英文全称 | 英文简称 | 单方数量 | 子力价值 |

|---|---|---|---|---|---|

王 | King | K | 1 | 无价 | |

后 | 皇后 | Queen | Q | 1 | 约9分 |

车 | 战车 | Rook | R | 2(KR、QR) | 约5分 |

象 | 主教 | Bishop | B | 2(KB、QB) | 约3分 |

马 | 骑士 | Knight | N | 2(KN、QN) | 约3分 |

兵 | 兵卒 | Pawn | P | 8 | 1分 |

国际象棋棋子" alt="

国际象棋棋子" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/9825bc315c6034a85edfcc8e894b5e540923dd54d83e?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_1000"/> 国际象棋棋子

国际象棋比赛采用立体棋子,非正式的下棋可以采用平面图案的棋子。随着网络时代的到来,国际象棋事实上已经进入了平面图案棋子的时代。世界各地大型的游戏网站开发的国际象棋游戏都是使用平面图案棋子。而正式的国际、国内的国际象棋比赛必须使用立体棋子。

棋桌

国际象棋棋桌用于放置棋盘,要求舒适而高度合适。比赛的棋桌有两种,一种为桌面即棋盘,另一种为桌面有可妥善固定棋盘的装置。如果棋桌和棋盘彼此并不相连,必须固定棋盘,以防止在比赛中棋盘移动。

棋钟

国际象棋棋钟用于比赛计时。棋钟由两个钟面组成,有联锁装置,关停其中之一,另一面自行启动。19世纪中叶,由英国棋手斯当顿提议,威尔逊设计,1833年伦敦国际比赛中首次使用成功。现代棋钟上装有小旗,时限一到即自行跌落。电子棋钟有数字显示,能准确计算秒差,时限一到即发出讯号。1980年开始在国际比赛中使用。

棋钟应配备一个装置,使时针走满整点时能准确地发出信号。应在数字12或另外某个数字上装有小旗,并使小旗落下时能让人清楚地看到,以帮助裁判员和棋手掌握时间。棋钟不应反光,其运转时的声音以不妨碍棋手的思考和比赛为适度。比赛时,棋钟通常置于白方视角的棋盘左侧。

行棋规则

布子行棋

国际象棋由黑白两种棋子组成。无论是白方视野还是黑方视野,棋盘的最右下角的一格一定要是白色,白后一定要放在白格上,黑后一定要放在黑格上。白王一定在e1格,黑王一定在e8格。

国际象棋原始局面

国际象棋原始局面

国际象棋是双方对下的,一方用白棋,一方用黑棋。对局由执白者先行,每次走一步,双方轮流行棋,直到对局结束。各种棋子的一般走法如下表。

棋子 | 代码 | 走法 |

|---|---|---|

王 | K | 横、直、斜都可以走,但每步限走一格。除王车易位时外,可走到不被对方棋子攻击的任何相邻格子。不可以走进被对方控制的任何格子,如被将军必须应将,否则,均算违例。 |

后 | Q | 横、直、斜都可以走,格数不受限制,即可走到所在直线、横线、斜线上的任何格子,但不能越子。 |

车 | KR/QR | 可以横、直走,不能斜走,格数不限,即可走到所在直线、横线上的任何格子。除王车易位外不能越子。 |

象 | KB/QB | 只能斜走,格数不限,即可走到所在斜线上的任何格子,但不能越子。每方两象,一占白格,一占黑格。 |

马 | KN/QN | 先沿横线或直线走一格,再往外沿斜线走一格;或者先斜走一格,再往外横走或直走一格。可以越子。 |

兵 | P | 只能向前走,不能后退。除吃子外,从原始位置可以沿所在直线走一格或两格,以后每步沿所在直线走一格。吃子与行棋方向不同,是斜吃,即沿所在斜线之一向前走一格。 |

特殊着法

除了棋子的一般着法外,国际象棋还存在下面三种特殊着法。

吃过路兵:如果对方的兵从原始位置行棋且直进两格,刚好形成己方有兵与其横向紧贴并列,则己方的兵可以立即斜进,把对方的兵吃掉,并视为一步棋。因吃掉后占领被吃的兵经过的格子,故名。这个动作必须立刻进行,隔了一步,这项权利自行失去。记录时记为“en passant”或“enpt”,法语中表示“路过”。

兵升变:己方任何一个兵直进达到底线时,即可升变为除“王”和“兵”以外的任何一种棋子,可升变为“后”“车”“马”“象”,不能不变。这被视为一步棋。升变后按新棋子的规则走棋。

王车易位:每局棋中,双方各有一次机会,让王朝车的方向移动两格,然后车越过王,放在与王紧邻的一格上,作为王执行的一步棋。王车易位根据左右分为“长易位”(后翼易位)和“短易位”(王翼易位)。王车易位是国际象棋中较为重要的一种战略,它涉及王、车两种棋子,是关键时刻扭转局势或解杀还杀的手段。

王车易位有较为严格的规则限制,当且仅当以下6个条件同时成立时,方可进行王车易位:

1.王与用来易位的车均从未被移动过(即王和车处在棋局开始的原始位置,王在e1或e8,车在a1、a8、h1或h8。但如果王或用来易位的车之前曾经移动过,后来又返回了原始位置,则不能进行“王车易位”,因为不符合“从未被移动过”);

2.王与用来易位的车之间没有其他棋子阻隔;

3.王不能正被对方“将军”(即“王车易位”不能作为“应将”的手段);

4.王所经过的格子不能在对方棋子的攻击范围之内;

5.王所到达的格子不能被对方“将军”(即王不可以送吃);

6.王和对应的车必须处在同一横行(即通过兵的升变得到的车不能用来进行“王车易位”)。

注:上述最后一项规则为国际棋联在1972年所添加,目的是为防备这种情况:设想一局棋,假定白方的王从开局起一直未移动过,处在e1位置,那么白方若将一个兵成功走至对方底线的e8位置并且升变为车(见兵的升变规则),与王处在同一直行,且就满足以上1~5的条件,此时也可进行王车易位(因为升变后的车没有移动过,之前做的走动为兵在执行)。Max Pam发现这一走法,而且被棋手在比赛中采用过。为了防止这种不被习惯赞同但确实符合规定的走法出现,国际棋联添加了此规则。

在符合上述规则且有下列情况出现时,允许王车易位:

1.王未正被“将军”,但之前被“将军”过;

2.用来易位的车正受对方攻击;

3.在长易位中,车所经过的格子在对方的攻击范围之内。

在比赛中进行王车易位走子时,必须先移动王,再移动车,否则被判为车的一步棋,王车易位失效。

胜负判定

国际象棋以把对方的王“将死”或者己方的王被“将死”作为判定胜负的依据。一方的王受到对方棋子攻击时,称为王被照将,攻击方称为“将军”,此时被攻击方必须立即“应将”,如果无法应将,王即算被“将死”,判输棋。另外,对局中途认输,超过时限或严重犯规者,也判输棋。除分出胜负外,还有“和棋”。

在比赛中,出现以下情况,算和局:

1.一方轮走时,提议作和,对方同意(一方提和时,必须在自己走棋的时间内提出和棋,同时走出自己的棋并按钟。任何提和都不可以撤回。对方在自己的时间内思考是否和棋。同意,则口头声明;不同意,则拒绝或直接走棋。任何人都不能连续提和,即自己的提和被对方拒绝后若没有对方再次提和遭拒绝的话,那么自己是不可以提和的);

2.双方都无法将死对方王时,称为“死局”(material);

3.一方连续不断地将对方的王,且对方无力避免,这被称为“长将和”;

4.轮到一方走棋,王没有被将军,但却无路可走,无子可动,称为“逼和”(stalemate,相当于中国象棋的“困毙”,不同的是,国际象棋中出现这种情况时算和局,而不是算被“困毙”的一方输);

5.对局中同一局面出现三次,而且每次都是同一方走的,并且没有任何可走棋步的差别,判为和局,称为“三次重复”(3 folder);

6.双方在连续50回合内都没有吃掉对方任何一子,并且未移动一个兵的,判为和局。

比赛规定

白先黑后

比赛时,规定白棋先走,黑棋后走,双方轮流走棋,一次走一步棋。

摸子走子

在对局中,行棋方用手触摸了自己方面的某个棋子,就必须走动它。只有当所触摸的棋子根本无法走动时,才可以另走别的棋子。如果用手触摸了对方的棋子,就必须吃掉它。只有当自己任何一个棋子都无法吃它时,才允许走别的着法。如果预先说明自己的意图,则可以在棋子所在格子摆正一个或者更多的棋子。

落子无悔

一着棋走了之后,手已离开棋子,就不能再改走它着。如果这时行棋方的手还没离开这个棋子,还可另改其他格位,但必须按“摸子走子”原则走动这个棋子。

纠正错误

国际象棋棋子摆法

国际象棋棋子摆法

2.在对局中,如果发现双方所用棋子颜色反了,先后走不符合比赛的编排规定,应交换棋子,重新开始对局。如此时比赛时间已过了第一时限所规定的四分之一,则对局应继续进行。

3.一方“将军”时,另一方未采取相应的“应将”措施而误走了其他着法,要及时纠正。被“将军”一方要重新选择“应将”的着法。但是,重走时误走的棋子如果可以“应将”,就必须用它来“应将”,只有在它无法“应将”的情况下,才能另用别的着法来“应将”。

以上发现的各种情况,要在对局过程中及时纠正。如果赛后才发现,那么对局的结果有效。

做好记录

在规定要做记录的比赛中,双方在对局进行过程中,都要用竞赛规则规定的代数记录法在对局记录纸上逐着做好记录,包括自己的着法和对方的着法,都要记录,要求字迹应当尽可能地清晰可辨。可以走着以后记,也可以走着以前记,由棋手自行决定。

如果某一方棋手的棋钟上所剩时间离开时限已不足5分钟,这时,可不做记录,待时限过去后,再用自己的时间补记完全。

对局记录上不要遮盖任何东西,应该使得裁判员能够看得清楚。

记录有完整记录和简易记录两种方式。完整记录,每走一步棋记下所走的棋子名称(兵可以省略不记)和棋子走动前后的格子标志,用“—”连接表示走的步骤,用“×”连接表示吃子。如“马g1—f3”表示行走,“车a1×a7”表示吃子。简易记录,只需标注所走的格子即可。举例上面的例子“马f3”表示行走。“车×a7”表示吃子。如果要更好地记录或者是更快的可以用英文字母来代替之。例如:车可以写成“R×a7”表示王车a7的子,兵可以直接记录“f4”表示兵走到f4格。

双方要写出姓名、对局时间和地点,以一个回合为单位记录。白方在左,黑方在右。

着法 | 符号 | 意义 | 记谱示例 | |

完整记录 | 简易记录 | |||

行棋 | — | 走到 | Ng1—f3 | Nf3 |

吃子 | :或x | 吃到 | Ra1:a7或Ra1×a7 | R:a7或R×a7 |

将军 | + | 将军 | Qb2—a1+ | Qa1+ |

+ + | 双将 | Ng4—f6+ + | Nf6+ + | |

# | 将杀 | Bd6—e7# | Be7# | |

王车易位 | 0-0-0 | 长易位 | 0-0-0 | 0-0-0 |

0-0 | 短易位 | 0-0 | 0-0 | |

兵升变 | =Q | 升变为后 | e2—e1=Q | e1=Q |

=R | 升变为车 | e2—e1=R | e1=R | |

=B | 升变为象 | e2×f1=B | ×f1=B | |

=N | 升变为马 | e2×f1=N | ×f1=N | |

用好棋钟

正规比赛一般都用棋钟计时,比赛规则规定,走出该走的一着棋之后,方能按钟,而且必须用走棋的同一只手按钟。

比赛时,应当在规定的时限内走满规定的着数。发现棋钟指示有误或工作异常时,应当举手示意,请来裁判员及时解决。

比赛开始前,应当观察棋钟钟面调得是否正确,如发现有误,应在赛前向裁判员提出,要求重新调好。

提议和棋

比赛时不可连续地向对方提议和棋。一方提和时,如对方表示拒绝,必须等对方也提和一次以后,才可以再次提和。对于对方的提和可以用口头表示拒绝,也可以用走棋方式表示拒绝。

提和必须占自己的走棋时间,即走出一步棋后向对方提出,并按下自己的钟。

比赛禁例

1.对局时棋手不得借助书本、棋谱或任何手写或印刷的资料,不得在另一个棋盘上分析棋局,也不得求助于第三者。

2.比赛时,在记录纸上除了记录实际对局的着法和用时外,不得做笔记以帮助记忆。

3.在对局和比赛时间内,不得在比赛室内进行棋局的分析。

4.禁止以任何方式干扰或分散对方的注意力,包括不顾对方的拒绝一再提出和局的建议。

赛事类别 | 赛事名称 | 举办频率 | 创办时间 |

公开赛 | 国际象棋世界冠军赛 | 每三年或两年一届 | 1886年 |

国际象棋世界杯赛 | 每两年一届 | 2000年 | |

国际象棋快棋世界锦标赛 | 2012年第五届起每年一届 | 2001年 | |

国际象棋超快棋世界锦标赛 | 2006年第二届起每年一届 | 1988年 | |

国际象棋奥林匹克团体赛 | 每两年一届 | 1927年 | |

世界国际象棋团体锦标赛 | 每四年(后改为两年)一届 | 1985年 | |

国际象棋超级巡回赛 | 每年一届 | 2015年 | |

限制赛 | 国际象棋女子世界冠军赛 | 每三年或两年一届 | 1927年 |

国际象棋女子世界杯赛 | 每两年一届 | 2000年 | |

国际象棋奥林匹克女子团体赛 | 初不定期,后每两年一届 | 1957年 | |

世界女子国际象棋团体锦标赛 | 每两年一届 | 2007年 | |

世界国际象棋元老锦标赛 | 每年一届 | 1991年 | |

世界青年国际象棋团体锦标赛 | 每三年一届 | 1978年 | |

世界青少年国际象棋锦标赛 | 每年一届 |

| |

世界学校国际象棋团体锦标赛 | 每年一届 |

| |

世界学校国际象棋个人锦标赛 | 每年一届 |

|

世界国际象棋联合会有多个下属组织:亚洲国际象棋联合会、欧洲国际象棋联盟、非洲国际象棋联合会、美洲国际象棋联合会、大洋洲国际象棋联盟、阿拉伯国际象棋联合会、巴尔干国际象棋联合会、黑海国家国际象棋联合会、英联邦成员国际象棋联合会、法语国家国际象棋联合会、伊比利亚美洲国家国际象棋联合会、盲人国际象棋协会、听力障碍者国际象棋委员会、残疾人国际象棋联合会、计算机国际象棋联合会、通讯国际象棋联合会、学校国际象棋联盟、地中海国际象棋联盟、葡萄牙语系协会联盟、小国家国际象棋联盟、南亚国际象棋理事会、国际象棋排局联盟等。

盲人国际象棋协会,国际单项体育组织。1958年成立。会址设秘书所在国。主要活动有:举办每四年举行一次奥林匹克国际盲人国际象棋赛和世界国际象棋盲人个人锦标赛(两者交叉进行)。

听力障碍者国际象棋委员会(聋哑人国际象棋委员会),国际单项体育组织。1949年在丹麦哥本哈根成立。主要活动有:举办世界听力障碍者国际象棋个人和团体锦标赛。

国际象棋通讯赛协会,国际单项体育组织。原为独立于国际象棋联合会的国际象棋组织,但承认国际象棋联合会是国际象棋的最高组织机构,并同其合作。从事组织国际象棋通讯赛,并按条例授予优胜者以通讯赛大师、通讯赛特级大师等称号以及通讯赛裁判、国际裁判等称号。

中国国际象棋协会,1986年成立于北京,下设裁判、新闻宣传、技术训练、青少年工作、推广与发展、资格审查、女子工作、外事等8个委员会。

姓名 | 出生时间 | 国籍 | 历史地位 |

列奥纳多·达库特里 | 16世纪 | 意大利 | 最早的国际象棋锦标赛冠军 |

阿基诺·格列珂 | 1600年 | 意大利 | 国际象棋浪漫主义学派先驱 |

弗朗索瓦·菲利多尔 | 1726年 | 法国 | 现代国际象棋理论先驱 |

霍华德·斯丹顿 | 19世纪 | 英国 | 国际象棋棋艺理论家 |

米哈伊尔·奇戈林 | 1850年 | 俄罗斯 | 俄罗斯国际象棋学派奠基者 |

阿帕德·埃洛 | 1903年 | 美国 | 国际象棋等级分首创者 |

阿道夫·安德森 | 1818年 | 德国 | 第一位非正式国际象棋世界冠军 |

保罗·摩菲 | 1837年 | 美国 | 第二位非正式国际象棋世界冠军 |

威廉·斯坦尼茨 | 1836年 | 奥地利 | 第一位国际象棋世界冠军 |

埃曼纽尔·拉斯克 | 1868年 | 德国 | 第二位国际象棋世界冠军 |

何塞·卡帕布兰卡 | 1888年 | 古巴 | 第三位国际象棋世界冠军 |

亚历山大·阿廖欣 | 1892年 | 法国 | 第四位国际象棋世界冠军 |

马克斯·尤伟 | 1901年 | 荷兰 | 第五位国际象棋世界冠军 |

米哈伊尔·鲍特维尼克 | 1911年 | 苏联 | 第六位国际象棋世界冠军 |

瓦西里·斯梅斯洛夫 | 1921年 | 苏联 | 第七位国际象棋世界冠军 |

米哈伊尔·塔尔 | 1936年 | 苏联 | 第八位国际象棋世界冠军 |

提格兰·彼得罗相 | 1929年 | 苏联 | 第九位国际象棋世界冠军 |

鲍里斯·斯帕斯基 | 1937年 | 苏联 | 第十位国际象棋世界冠军 |

鲍比·菲舍尔 | 1943年 | 美国 | 第十一位国际象棋世界冠军 |

阿纳托利·卡尔波夫 | 1951年 | 苏联 | 第十二位国际象棋世界冠军 |

加里·卡斯帕罗夫 | 1963年 | 苏联 | 第十三位国际象棋世界冠军 |

弗拉基米尔·克拉姆尼克 | 1975年 | 俄罗斯 | 第十四位国际象棋世界冠军 |

维斯瓦纳坦·阿南德 | 1969年 | 印度 | 第十五位国际象棋世界冠军 |

马格努斯·卡尔森 | 1990年 | 挪威 | 第十六位国际象棋世界冠军 |

丁立人 | 1992年 | 中国 | 第十七位国际象棋世界冠军 |

维拉·明契克 | 1906年 | 英国 | 第一位国际象棋女子世界冠军 |

柳德米拉·鲁丹科 | 1904年 | 苏联 | 第二位国际象棋女子世界冠军 |

叶丽萨维塔·贝科娃 | 1913年 | 苏联 | 第三位国际象棋女子世界冠军 |

奥尔迦·鲁布佐娃 | 1909年 | 苏联 | 第四位国际象棋女子世界冠军 |

诺娜·加普林达什维利 | 1941年 | 苏联 | 第五位国际象棋女子世界冠军 |

玛雅·奇布尔达尼泽 | 1961年 | 苏联 | 第六位国际象棋女子世界冠军 |

谢军 | 1970年 | 中国 | 第七位国际象棋女子世界冠军 |

苏珊·波尔加 | 1969年 | 匈牙利 | 第八位国际象棋女子世界冠军 |

诸宸 | 1976年 | 中国 | 第九位国际象棋女子世界冠军 |

安托妮塔·斯坦芳诺娃 | 1979年 | 保加利亚 | 第十位国际象棋女子世界冠军 |

许昱华 | 1976年 | 中国 | 第十一位国际象棋女子世界冠军 |

亚历山德拉·科斯坚纽克 | 1984年 | 俄罗斯 | 第十二位国际象棋女子世界冠军 |

侯逸凡 | 1994年 | 中国 | 第十三位国际象棋女子世界冠军 |

安娜·乌什尼娜 | 1985年 | 乌克兰 | 第十四位国际象棋女子世界冠军 |

玛丽亚·穆兹丘克 | 1992年 | 乌克兰 | 第十五位国际象棋女子世界冠军 |

谭中怡 | 1991年 | 中国 | 第十六位国际象棋女子世界冠军 |

居文君 | 1991年 | 中国 | 第十七位国际象棋女子世界冠军 |

谢侠逊 | 1888年 | 中国 | 中国国际象棋运动先驱 |

徐家亮 | 1931年 | 中国 | 中国首位国际象棋国际裁判 |

刘文哲 | 1940年 | 中国 | 中国国际象棋国家队原总教练 |

戚惊萱 | 1946年 | 中国 | 中国首位国际象棋国际赛事冠军 |

叶江川 | 1960年 | 中国 | 中国国际象棋国家队总教练 |

叶荣光 | 1963年 | 中国 | 中国首位国际象棋特级大师 |

刘适兰 | 1962年 | 中国 | 亚洲首位国际象棋女子特级大师 |

朱迪特·波尔加 | 1976年 | 匈牙利 | 连续26年保持女子等级分世界第一 |

特级大师是国际象棋最高级称号,获得该称号须具备下列条件之一:①参加世界冠军挑战者对抗赛的任何棋手;②国际大师或棋联大师在局数总和不少于24局的比赛中,两次或两次以上获得特级大师的成绩,国际等级分至少为2450者。

具备下列条件之一可获得国际大师称号:①在局数总和不少于24局的比赛中,两次或两次以上获得国际大师的成绩,国际等级分至少2350者;②下列比赛的第一名:世界女子冠军赛、大区赛、世界青年冠军赛、欧洲青年冠军赛、美洲青年冠军赛、非洲青年冠军赛。

具备下列条件之一可获得棋联大师称号:①在局数总和不少于24局的比赛中,两次或两次以上获得棋联大师的成绩,国际等级分至少2250者;②中学生(17岁以下)世界冠军赛的第一名;③在世界冠军赛的一个循环中比赛局数不少于13局,取得1次棋联大师的成绩。

具备下列条件之一可获得女子特级大师称号:①在局数总和不少于24局的比赛中,两次或两次以上获得女子特级大师的成绩,国际等级分至少2250者;②在女子世界冠军赛的一个循环中比赛局数不少于13局,同时取得1次女子特级大师的成绩。

具备下列条件之一可获得女子国际大师称号:①在局数总和不少于24局的比赛中,两次或两次以上获得女子国际大师的成绩,国际等级分至少是2100者;②在世界冠军赛的1个循环中比赛局数不少于13局,同时取得1次女子国际大师的成绩。

中国国际象棋协会棋士等级称号共设17个等级和荣誉棋协大师称号。17个等级从高到低依次为棋协大师、候补棋协大师、棋协一级至十五级棋士称号。

全局

优势、劣势

对局中某一阶段内,一方棋子数量或价值大于对方,或棋子布置上优于对方,称为优势。当一方拥有优势时,其对方即为劣势。在棋谱中,白优势记录为“+ =”,黑优势记录为“= +”。

胜势、败势

指足以取胜的子力优势或局面优势。拥有这类优势的一方,如不出现错着,可以获胜。当一方拥有胜势时,其对方即为败势。在棋谱中,白胜势记录为“+ -”,黑胜势记录为“- +”。

均势

双方均无优势或虽有优势而被相互抵销的局面。在棋谱中的记录符号为“=”。如果局势不明朗,那么记录符号为“∞”。

谱着

棋艺理论上提出的一种可行着法。通常指开局理论上的从实际比赛对局中提炼出来的着法。在棋谱中的评注符号为在着法后加“N”。

妙着

也称“高着”。对局中走出的一步精妙着法。此着既合乎逻辑,又出人意料、引人入胜,有使局面顿时改观的效果,于局势的发展及对局的质量都有重大影响。在棋谱中的记录符号为在着法后加“!!”。

好着

也称“佳着”。对局中成功的某一步着法。在棋谱中的评注符号为在着法后加“!”。

错着

也称“坏着”。对局的某一局面中的一步错误着法。在棋谱中的记录符号为在着法后加“?”。

败着

也称“失着”“漏着”。对局的某一局面中的一步严重错误着法。往往造成失子或恶化局面而导致输棋。在棋谱中的记录符号为在着法后加“??”。

理论着

有理论价值,但尚未经对局实践检验的着法。常见于评论中,在棋谱中的评注符号为在着法后加“!?”。

疑问着

对局中值得去推敲、怀疑和加以改进的着法。在棋谱中的记录符号为在着法后加“?!”。

思想着

对局中,可使局势发展产生较长远影响的着法。在棋谱中的记录符号为在着法后加“Δ”。

必走着

对局中,在既成局面下,为避免产生重大不良后果而必须走出的着法。在棋谱中的记录符号为在着法后加“”。

开局

开放性开局

第一回合双方各把王前兵挺起两格的开局。易引起激烈的中心争夺而导致开放性局面。

半开放性开局

又称“半封闭性开局”。第一回合白方把王前兵挺起两格黑方不相应把王前兵挺起两格而走其他棋子的开局。

封闭性开局

白方第一步不把王前兵挺起两格而走其他棋子的开局。易于封锁中心而导致封闭性局面。

弃兵布局

用牺牲兵为代价谋求出子速度和主动权的开局战略叫“弃兵局”。常见的弃兵局有中心弃兵、王翼弃兵、后翼弃兵等。

人工易位

开局阶段失去王车易位权利后,用三步棋使王、车走到王车易位后的位置。可保护王的安全和出动车,作用与王车易位相同。因需多走两步棋,一般情况下不宜采用。

小中心

开局阶段,一方的两个中心兵各挺起一格时所形成的中心区域。往往形成稳固而己方棋子不能灵活走动的局面。为防御态势,多用于西西里防御中。

堡垒象

也称“蟹眼象”。开局时马前兵挺进一格后,象进入该兵的原始位置,因形似堡垒,故名。多见于封闭性开局。在主斜线上课控制中心格并向对方侧翼施加压力,后面有易位王时,则可起保护作用。为攻守兼备的子力布置形式。但一旦被兑去,则马前兵横线上的邻格就成为弱格,易被对方棋子侵入。

大堡垒象

开局时,车前兵挺起一格,马前兵与象前兵皆挺起两格,此时进入马前兵原始位置的象,称为“大堡垒象”。运用大堡垒象这一着法,意在发动侧翼兵的进攻。

中局

子力

一方棋子的总和。一般将王与兵以外的棋子称为“子”,兵与子一起称为“兵子”,兵子与王一起则称为“子力”。

牵制

战术之一。中、残局阶段以远射程棋子(即后、车、象)攻击对方起掩护作用的棋子,使之不能行动或难以行动。有全牵制、半牵制、暗牵制、直线牵制、横线牵制、斜线牵制等。当防御方两个棋子位于同一条线路上,而后面一个棋子价值较高时,进攻方一般可运用牵制战术。

战术组合

也称“连珠妙着”。源出拉丁文,本意是现象、性质整体上的组合,即在一定计划指导下运用各种战术手段来实现预期目的的着法。如必要时可弃子以使对方按己方意图走棋,以最少步数来加强局面、得子、杀王、长将或逼和等复杂(多步数)的战术组合,往往精彩纷呈、扣人心弦。

地域优势

也称“空间优势”,一方兵链挺得较远,其后面的格子数多于对方,在棋盘中所控制部位的数量上占优势,它与阵势结构的特点有关,是判断局面优劣和主动权的重要因素。有地域优势的一方子力调动灵活,较易取得局面优势。

双象优势

开放性局面中双象对双马或马单象的优势,称为“双象优势”。中局阶段开放斜线越多,双象越能发挥威力;残局阶段棋子减少,双象威力更大。一般在中局阶段双象方可兑去重子。双象优势可转化为其他优势,如兑去一象造成好象或活跃象对坏象成弱化兵形的局面。

局面特征

指对局中双方局面上持久的相对稳定的特点。如双方子力状况(出子领先、双象优势、子力协调等)、特有的兵形(对称中心兵形、石墙兵形、悬兵中心等)等。是估价局面、制订计划的依据。

猛车

也称“大胆车”。为达到逼和目的而送吃的可进行将军或捉子的车。当劣势方的王已不能走动,把剩下一车带有威胁性地弃掉,对方吃车则成逼和,不吃则成重复局面和棋。

永久马

也称“铁马”。能长期占据中心或对方阵营中弱格的马。因不受对方兵的驱赶,也不容易被对方价值相同的棋子兑换,是一种重大局面优势。通常受到己方的兵保护与支撑。

活跃象

暂时处于有利位置并威力较大的象。因随着兵的走动,其积极作用可能消失,故具有战术性而不同于战略性的好象。对局中出现颇多,有时可在数步之内石菊棉发生变化。

兵链

一方在斜线和横线上相连的两个或两个以上的兵。由于兵的活动范围较小,因此兵链形状的好坏对局面有较持久的影响。

残局

简单残局

一方只剩单王或双方除王以外各有两个以下棋子的残局。

复杂残局

双方除王以外各有两个或两个以上棋子的残局。

混合残局

双方除王和兵以外其他棋子互不相同的残局。如车对马、后对车、马对象等。

单王

残局中,一方除王以外无任何棋子,称为“单王”。能与王单象、王单马、王双马称和。

对王

指双方的王子同一直线、横线或斜线上相隔单数格子的局面。主要形式为简单直线对王和简单横线对王。在单车杀单王残局中,是逼单王到边线或底线的重要手段;在兵残局中,当一方主动走成对王局面时,对方如无别的棋可走,则只能动王而让开对王位置。

关键格

也称“争夺格”。对于有王保护的通路兵,其前方有若干格子,己方王如能加以占领,则通路兵能升变,否则不能升变,故这些格子称为“关键格”。对于2、3、4横线上的中心兵、象前兵和马前兵,其关键格是兵前第二条横线与兵所在直线和左右相邻的直线构成的三格。对于第5横线上的以上三种兵,其关键格增为六个,即包括兵前第一条横线上的三个格子。对于车前兵,关键格为相邻直线与底线和次底线所构成的两格。

无等着

也称“楚茨文克”。源出德文,本意是被迫走一着。后专指除了走一步于己不利的棋之外,已无其他棋可走。多见于残局,特别是兵残局。一方如陷入无等着局面,即意味着失子甚至输棋。

马象杀王

一方王、单马、单象胜对方的单王。为杀单王同类残局中最复杂者。一般分为三个阶段:先将单王逼到棋盘边上,继而逼到象的同色角上,最后做杀。

传说故事

关于国际象棋的产生,国际上流传着一个有趣的故事。据说两千年以前,古印度有一个非常残暴的国王,独断专行,想干什么就干什么。国王有个亲信大臣,想拿“君王不能离开臣民而存在”的道理来劝告国王,但又不敢公开提出自己的意见。他想出了一个暗示的办法:在木制棋盘上,用骨制的棋子组成两支军队进行战斗;每一方面有一个首脑——王,另有车、马、象、兵四个兵种,组合成一个阵容的整体,王是最重要的棋子,王一死,战斗便结束;王同时又是很弱的一环,只能依靠战友——别的有力的棋子来保护,这些棋子必须在整个战斗过程中同心协力来保卫王;棋子里面比王还要弱的,算是兵了,但如果善于指挥,使兵深入敌垒,走到对方的底格时,兵就可以变成最强的棋子。这种游戏一经产生就很快传播开了。它一方面往西传到波斯、阿拉伯和欧洲,经过改变,形成现代的国际象棋;另一方面往东传到缅甸、东南亚和中国。

关于国际象棋的起源,还有一个著名的传说。古印度有一个国王,他拥有至高无上的权力和难以计数的财富,但是权力和财富最终使他对生活感到厌倦,渴望着有新鲜的刺激。有位印度教宗师向国王推荐了一种在当时尚无人知晓的游戏,即国际象棋。国王对这种新奇的游戏很快就产生了浓厚的兴趣,高兴之余,他便问那位宗师,作为对他忠心的奖赏,他需要得到什么赏赐。宗师请国王在棋盘上的第一个格子上放1粒麦子,第二个格子上放2粒,第三个格子上放4粒……即每一个次序在后的格子中放的麦粒都必须是前一个格子麦粒数目的两倍,直到最后一个格子放满为止。国王哈哈大笑,慷慨地答应了老人这个“卑微”的请求。然而等到麦子成熟时,国王才发现,按照与宗师的约定,全印度的麦子数目竟然连棋盘的一小半格子都填不满。那位宗师索要的麦粒数目实际上是天文数字,总数是一个十九位数,折算麦子重量约为2000多亿吨。

文化内涵

国际象棋是最古老的智力和文化游戏之一,融合了体育、科学思维和艺术元素,并且随处可以进行而且人人都可参与,超越了语言、年龄、性别、体能或社会地位方面的障碍,促进了公平、包容和相互尊重,帮助各民族和各国之间营造宽容和理解的气氛。2019年12月12日,联合国大会(UNGA)宣布7月20日为世界国际象棋日,以纪念1924年7月20日世界国际象棋联合会在巴黎成立的日子。早在1966年,就曾在联合国教科文组织(UNESCO)的提议下,将7月20日正式设为“世界国际象棋日”,并在国际棋联的倡议下,全世界的棋手都在7月20日庆祝国际象棋日。

国际象棋源于东方、兴于欧洲,相对于中国象棋,显露出不一样的价值原理和行动逻辑,推崇以结果效能为核心评判标准的思想,约束较少。国际象棋棋盘黑白相间,没有楚河汉界的区域划分,完全是面与面对峙,处处可以是战场,处处可以建堡垒。“王”是国家的象征,没有皇宫,可以在棋盘上的任意位置行动,经常还需要御驾亲征,承担战斗主力军的职责。“后”的名称、性别有过多次改变。沙特兰兹时期,这枚棋子表示“律师”、“大臣”或“将军”,后来法国人将其形式变成了王的配偶。“车”是从古代的城堡演变过来的,有人说它是火炮,又是战车。“象”原意是主教,代表了欧洲中世纪一个很有影响力的社会阶层。“马”原意是骑士,代表了中世纪时受过正式军事训练的骑兵,后来演变为用于表示一个社会阶层的荣誉称号。“兵”原本是个“凡夫俗子”,能量很小,但一旦成功抵达底线,便可以升变为除王之外的任何棋子,威力大增。这种文化显示了平民拥有更多的机会。国际象棋六个兵种每个棋子行动空间均无禁忌,可以百分之百投入战斗,追求的是棋子组合的效能最大化。从价值主张和管理模式上看,这体现的是任务优先和个人英雄主义。

国际象棋具有益智功能(教育文化)。2002年,《参考消息》登载了一篇长文《智者的游戏——国际象棋》,说:“下国际象棋可以促进人的逻辑思维。从小学习国际象棋可以帮助孩子提高学习成绩。1993年在西班牙拉科鲁尼亚一所中学进行的研究表明,接受国际象棋训练的学生,在智力测验中比以前得到了更高分数。1995年,西班牙议会通过一项决议,要求将国际象棋列为选修课。一些学校走得更远,将国际象棋列入必修课。”国际象棋进学校、进课堂在欧洲已经有100多年的历史。苏联教育家苏霍姆林斯基在《把整个心灵献给孩子》中阐述了国际象棋对学生的教育功能:“不借助于国际象棋,难以充分开发学生们的智能天赋和记忆力,国际象棋应当作为智能修养的科目之一列入中小学教学大纲。”1981年夏,16个国家的教育学家和国际象棋大师聚会巴黎,研讨国际象棋与智力开发的关系。他们确认,学习国际象棋,在提高一个人的智力方面,其功能不亚于音乐和美术。此后国际棋联学校教育委员会又牵头举办过多次这样的国际研讨会。

国际象棋具有社会功能(休闲、交往、科研)。弈棋能让人学到条理性、系统性和客观性等生活规则,从而领悟到纪律性、忍耐性和自我反思精神。国际象棋被西方称为“绅士运动”,能够培养人们优雅的举止和良好的品行。列宁将国际象棋比喻为“智慧的体操”,十月革命胜利后,他以国际象棋为利器领导国家摆脱长期遗留下来的酗酒、迷信等不良习惯,在世界面前塑造俄罗斯民族的冷静睿智形象。弈棋还是少年儿童容易掌握运用的一种“准交际手段”,能够结交许多新朋友,扩大了社会接触面,并且有助于集体意识的形成。20世纪80年代卡斯帕罗夫和卡尔波夫的五次“两卡之战”,被西方媒体炒得与“两伊之战”等军国大事相提并论,就其社会意义而言,远远超出了它本身的竞技功能。1996和1997年卡斯帕罗夫对“深蓝”的两次“人机大战”更被新闻界炒得沸沸扬扬。尤其是1997年的“机器打败国际象棋世界冠军”一事,与克隆羊技术一起被众多传媒列入当年世界十大新闻。这在社会意义上也大大延伸了国际象棋的科研功能。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 剑桥中国学生学者联谊会

上一篇 橄榄球