-

康塔塔 编辑

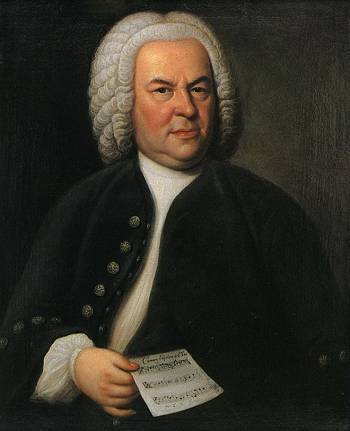

康塔塔(Cantata),指多乐章的大型声乐套曲。康塔塔源于意大利,后在德国盛行;其原意指声乐说唱的乐曲,后演变成包括独唱、重唱及合唱的作品。康塔塔由管弦乐队演奏,各乐章具有一定的连贯性;内容既有宗教题材,也有世俗题材。(概述图人物:约翰·塞巴斯蒂安·巴赫)

1614年,卡奇尼在死后出版的《新乐曲》和《新作曲手法》中有着明确区别于独唱牧歌的分节歌曲形式——咏叹调 。

意大利情况

1620年,意大利作曲家格兰迪在其创作的独唱《康塔塔与咏叹调》中,首次使用了“康塔塔”这个名称 。

1638年,蒙特威尔第题献给皇帝费迪南三世的《军事牧歌和爱情牧歌》,在相当长时期以来,已被公认为“康塔塔” 。

1630年至1640年,这一时期“康塔塔”一词是指在格兰迪基础上形成的独唱曲体裁,歌词抒情,有时带有戏剧色彩,音乐已明确分化为宣叙调与咏叹调。罗马是这一时期康塔塔艺术风行的主要场所,具有代表性的作曲家由路易吉·罗西、马尔科·马拉佐利等 。

作曲家A·斯卡拉蒂

作曲家A·斯卡拉蒂

同时代非意大利情况

在法国,马克-安托尼·夏庞蒂埃所作的世俗康塔塔为意大利风格。路易·尼古拉·克莱朗博发表了5本康塔塔集,交替运用吕利风格的宣叙调和意大利风格的咏叹调 。

德国作曲家约翰·哈塞最早将意大利室内康塔塔传到了德累斯顿,用德语写作。具有代表性的作曲家还有菲利普·埃勒巴赫、赖因哈德·凯泽尔 。

玛斯·库克和马修·洛克开创了17世纪末英国大型康塔塔形式。有代表性的作曲家还有亨利·普赛尔,他所创作的康塔塔最主要由宣叙调构成,这种半朗诵、半旋律化的歌唱紧扣英语语调,音乐富有表现力。

路德教派

1660年后,康塔塔成为路德教派教堂音乐的最重要形式,它是包括多个段落的大型声乐作品。早期创作教堂康塔塔的作曲家由迪特里希·布克斯特胡德及其弟子尼古拉斯·布鲁恩斯,弗里德里希·威廉·扎豪。扎豪的康塔塔样式繁多,独唱合唱都音响华丽、节奏强劲,预示了巴赫的康塔塔风格 。

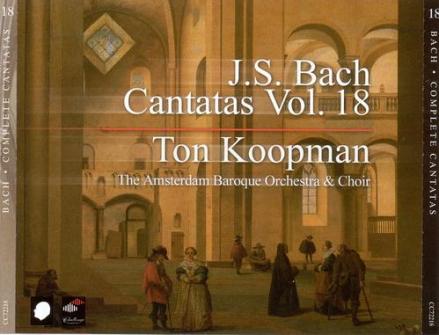

巴赫康塔塔专辑

巴赫康塔塔专辑

康塔塔与清唱剧一样没有舞台装置和戏剧动作表演,有所不同的是康塔塔重视宣叙调和咏叹调,规模小于清唱剧,通常由一系列的宣叙调、咏叹调、二重唱与合唱组成 。

时期 | 作曲家 | 主要贡献或康塔塔代表作 |

|---|---|---|

1638年 | 蒙特威尔第 | 《军事牧歌和爱情牧歌》被公认为康塔塔作品。 |

1630-1640年 | 路易吉·罗西 | 写作的咏叹调一般为二段式,偶尔带短小的返始段,已形成最初的ABA咏叹调模式。代表作《我看见了》。 |

17世纪中叶 | 卡里西米 | 代表作《斯卡起亚的玛利亚的挽歌》。 |

格奥尔格·菲利普·泰勒曼 | 代表作《和谐的礼拜》。 | |

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 | 代表作《太阳神与牧神的斗争》《咖啡康塔塔》《农民康塔塔》。 |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。