-

古斯塔夫·西奥多·费希纳 编辑

费希纳,教授,德国哲学家、物理学家、心理物理学的主要创建者,实验心理学的先驱。在哲学上费希纳是一个唯心主义泛灵论者,他认为凡物都有灵魂,心和物是不可分的,心是主要的,物只是心的外观。他对心与物作了精确的数学测量并试图确定它们的关系。1860年他的《心理物理学纲要》出版,他把物理学的数量化测量引入心理学,提供了感觉测量、心理实验的方法和理论,为冯特建立实验心理学奠定了基础。主要著作有《心理物理学纲要》(1860)、《论心理物理学》(1877)、《心理物理学意义》(1882)。

中文名:费希纳

外文名:Fechner

国籍:德国

出生日期:1801.4.19

逝世日期:1887.11.18

毕业院校:莱比锡大学

职业:科研工作者

主要成就:物理学家、心理学物理学的创始人

出生地:德国下劳齐茨

代表作品:《心理物理学纲要》

费希纳

费希纳,古斯塔夫·西奥多(Fechner, Gustav Theodora 1801~1887)德国哲学家、物理学家、心理物理学的主要创建人。他出生于德国下劳齐茨地区大赛尔的牧师家庭。1817年他16岁进入莱比锡大学学医,后因兴趣转向物理。在生病期间,由于长期卧病在床,他拥有足够的时间沉思冥想,于是研究兴趣转向了宗教和学,从事物理学的研究和翻译工作,逐渐成名。33岁那年,被任命为教授,他本是一名年轻有为的物理学家,但是由于研究“后象”,长期隔着有色玻璃观察太阳,使得其眼睛受到了严重的损害,再加上他身体虚弱又操劳过度,患上了神经性抑郁,产生过自杀的念头哲学。他一生致力于寻求一种科学的方法,将精神与物质统一于灵魂中。于是,他把研究的重点放在了身心关系上。

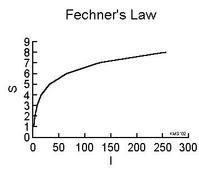

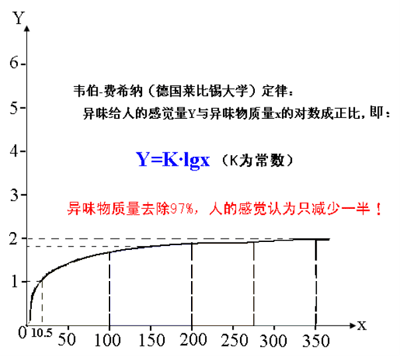

费希纳因其心理物理学而著名于世。心理学史家D.舒尔茨写道:" 1850年10月22日早晨,心理学史上的一个重要日子,费希纳忽然领晤到心与身之间的联系法则可以用物质刺激与心理感觉之间的数量关系来说明"。两者之间的关系可以用一个方程式来表示:S=KlgR。这里S是感觉量,R是刺激量,K是常数。这是一种对数关系,因为感觉量是以算术级数增加,而刺激量则是按几何级数增加。刺激强度的增加不会产生感觉强度的相应增加。例如,在1个正在响着的铃声上增加1贝尔,其所引起的感觉强度的增加量要大。因此,对于当时已经存在的感觉量来说,刺激强度的效果不是绝对的,而是相对的。

公式图

公式图

费希纳忽然领悟的直接结果导致了他后来称之为心理物理学的研究计划。他使心理物理学的三个基本方法系统化。这三个基本方法是:

(1)均差法。均差法假定,我们的感官是有变化性的,因此不能得到一个"真实的"测量值。于是我们取得大量的近似值,这些近似值的平均数是唯一的最佳近似值,所以就把这个平均数作为真值。例如,让被试调节一个可变刺激,直到觉得它与常定标准刺激相等。在多次试验中,标准刺激与被试所定的可变刺激之间的差数的平均值代表被试的观察误差。这个技术在测定反应时、视觉和听觉辨别以及错觉范围方面是有用的。对于现代心理学的许多研究来说,这个方法依然是基本的方法。我们每次计算平均数时,实际上都在使用均差法。

(2)常定刺激法。该法的目的是测定两个常定刺激间的差异,而这种差异是做出"正确"判断的一定比例所需要的。例如,被试先掂100克的标准重物,然后掂比较重物,譬如88、92、96、104或108克的重物。他要判断出第二个重物比第一个重物是重些、轻些还是相等。这个步骤一直延续到能对每种比较作出一定数量的判断为止。对于较重的重物,被试几乎常常作出"较重"的判断,而对最轻的重物则几乎常常作出"较轻"的判断。根据这些数据把刺激差异(标准重物对比较重物)确定在这一点上,即有75%次被试能正确地作出"较重"判断的那一点上。这个基本方法的许多变式为测定感觉阈限提供了有用的技术。

(3)极限法。该法是呈现两个刺激,增加或减弱其中之一,直到被试报告他觉察出有差异。费希纳介绍说,开始时首先使可变刺激在强度上明显地高于标准刺激,下一次则明显地低于标准刺激。从多次这样的试验中获得了许多数据,计算出最小觉察的平均数作为所要确定的差别阈限。可以用递增或递减强度的方法来呈现单一的刺激,这种变式常被用来确定绝对阈限。

费希纳于1860年出版《心理物理学纲要》一书。该书被认为是对心理学的科学发展具有创造性的贡献之一。后来,把心理物理学发展成为实验心理学的W.冯特承认这部著作对他工作的重要性。H.艾宾浩斯也是从这部著作中受到启发,把数学方法用于记忆和学习领域,从而作出了巨大的贡献。

1817年,费希纳创立实验美学,倡导自下而上的研究方法,与柏拉图、黑格尔自上而下的研究方法相区别。

美学初探:1876

论心理物理学:1877

心理物理学要义:1882

心理学上,创立了三个基本实验方法:均差法、正误法和极限法,为实验心理学奠定了基础。指出感觉的强度不与刺激强度成正比,而是刺激愈强则增进的感觉强度愈低。

在美学上对传统理性主义美学所采用的逻辑演绎方法不满,称之为“自上而下”的美学,主张把实验心理学方法应用于美学研究,对美学实验作具体的观察和归纳,用这种“自下而上”的美学取代“自上而下”的美学。提出心理学美学的原则,试图找到审美经验产生及加强的规律。其中有“多样统一”原则、“一致与真实”原则、“审美联想”原则、“审美对比”原则、“刺激持久性”原则和“用力最小”原则等。主要著作有《天堂和来世的事物》(1851)、《心理物理学原理》(1860)、《美学导论》(1876)等。

韦伯发现同一刺激差别量必须达到一定比例,才能引起差别感觉。这一比例是个常数,用公式表示:ΔI(差别阈限)/I(标准刺激强度)=k(常数/韦伯分数),这就是韦伯定律。 把最小可觉差(连续的差别阈限)作为感觉量的单位,即每增加一个差别阈限,心理量增加一个单位。感觉量与物理量的对数值成正比也就是说感觉量的增加落后于物理量的增加,物理量成几何级数增长,心理量成算术级数增长,这个经验公式被称为费希纳定律或韦伯-费希纳定律。适用于中等强度的刺激。

费希纳定律是一个表达简单的定律,其公式为S=KlgR,其中S是感觉强度,R是刺激强度,K是常数。简单来说,这个定律说明了人的一切感觉,包括视觉、听觉、肤觉(含痛、痒、触、温度)、味觉、嗅觉、电击觉等等,都遵从感觉不是与对应物理量的强度成正比,而是与对应物理量的的强度的常用对数成正比的。这个定律是19世纪德国心里物理学家费希纳在他的表兄和老师韦伯的定律基础上建立的,所以又称为韦伯-费希纳定律,也正是因为这个定律,心理物理学才作为一门新的学科建立起来。

公式图

公式图

费希纳从韦伯比例中看到了度量阈上感觉的可能性。在韦伯定律ΔI/I=K中,ΔI代表差别阈限,也叫最小可觉差。由此出发,费希纳认为每一个最小可觉差可以看作感觉上的一个最小变化,并假设每个最小可觉差的主观量都是相等的。例如,举重的韦伯比例为0.03,那么任何重量,无论是一支牙签还是一包水泥,只要增减原来重量的0.03倍,其重量差别的主观量都是相等的。费希纳提出了一个计算阈上感觉量的方法那就是从绝对阈限往上数最小可觉差。如果某一刺激和绝对阈限相距10个最小可觉差,这个刺激强度所引起的感觉量就是10个单位。设以R表示最小感觉的变化,则把上式以微分的形式写出来为因为假定阈上感觉量等于许多最小感觉量的总和,所以把上式积分可以得到阈上感觉是 S = K lg R

这里,S 是感觉量,R 是刺激量,K 是常数。

这就是费希纳的对数定律,简称费希纳定律。它说明心理量是刺激量的对数函数,即当刺激强度以几何级数增加时,感觉的强度以算术级数增加。费希纳定律曾经受到用差别阈限法制作的等距量表的支持。把这个等距量表的数据在半对数坐标上作图,可以得到一条直线形的心理测量函数。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 马里乌斯·索菲斯·李

上一篇 宾丁