-

斯特恩-盖拉赫实验 编辑

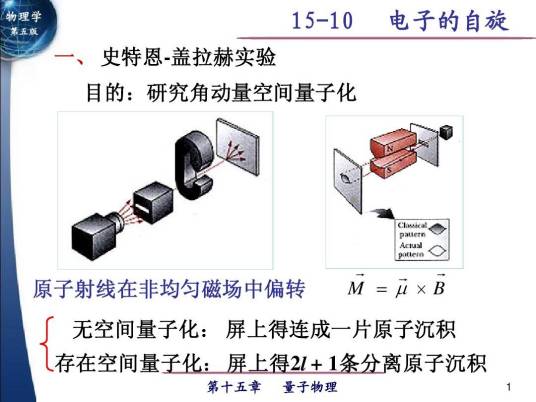

施特恩-格拉赫实验(Stern-Gerlach experiment)是首次证实原子在磁场中取向量子化的著名实验,证实了原子角动量的量子化。该实验由德国物理学家奥托·斯特恩和瓦尔特·格拉赫在1922年完成,奥托·斯特恩因此获得1943年诺贝尔物理学奖。

中文名:施特恩-格拉赫实验

外文名:Stern-Gerlach experiment

别名:斯特恩-盖拉赫实验、斯特恩-革拉赫实验

特征:验证电子角动量的空间量子化

地位:20世纪的重要物理实验

实验时间:1922年

根据实验中的炉温、磁极长度、横向不均匀磁场的梯度和原子束偏离中心的位移,可计算出原子磁矩在磁场方向上分量的大小。当时测得银、铜、金和碱金属的原子磁矩分量的大小都等于一个玻尔磁子,它们的原子束都只分裂为对称的两束。实验结果说明,原子在磁场中不能任意取向,证实了A.索末菲和P.德拜在1916年建立的原子的角动量在空间某特殊方向上取向量子化的理论。

μz=-mlgμB,ml=J,J-1,…,-J

式中m称为磁量子数;J为总角动量量子数;μB为玻尔磁子;g为朗德因子(见原子磁矩)。即原子磁矩在磁场中只能取2J+1个分立数值。银原子的基态是2S1/2,J=1/2,m=1/2,–1/2,所以实验中在底片上出现两条黑斑。

说明磁矩有两种取值,当时人们并没有自旋的概念,根据经典理论,轨道角动量的取值只能是整数。解决方案是引入电子自旋。

自旋是一个没有经典理论对应的物理量,通常人们会把自旋理解为电子自身的转动,但这种物理图像不成立:①迄今为止的实验未发现电子有尺寸的下限,即电子是没有大小的;②如果把电子自旋设想为有限大小均匀分布的电荷球围绕自身转动,电荷球表面切线速度将超过光速,与相对论矛盾。

因此自旋的物理现象是纯粹的量子力学效应。斯特恩-革拉赫实验说明,原子磁矩取值和自旋磁矩取值无法同时确定,而在经典力学中可以同时确定,这正是量子力学区别于经典力学的本质特征,体现为海森堡不确定性关系,或者狄拉克非对易代数。

施特恩-格拉赫实验是原子物理学和量子力学的基础实验之一,它还提供了测量原子磁矩的一种方法,并为原子束和分子束实验技术奠定了基础。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。