-

孙科 编辑

孙科(1891年10月20日—1973年9月13日),汉族,字连生,号哲生。广东省香山县翠亨村(今广东省中山市南朗镇翠亨村)人。孙中山长子。曾任中华民国考试院、行政院、立法院三院院长。1907年加入中国同盟会,1917年在广州担任大元帅府秘书。1918年到1920年担任非常国会参议院秘书兼广州时报编辑。1921年任广州市长兼治河督办,后任广州市首任市长。1923年、1926年两次再任广州市长,1931年任南京国民政府行政院长,1932年任立法院长,前期主张反对联共,抗日战争开始后主张速行宪政、联共抗日。1947年任南京国民政府副主席,1948年与李宗仁竞选副总统落选,后再度出任行政院长。1949年辞职,后长期旅居香港、法国、美国等地。1965年任台湾当局领导人办公室高级咨议、“考试院长”。1973年9月13日病逝于台北,享年82岁。

中文名:孙科

别名:字连生,号哲生

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1891年10月20日

逝世日期:1973年9月13日

毕业院校:加利福尼亚大学伯克利分校、哥伦比亚大学

职业:政治家

主要成就:考试院、行政院、立法院三院院长

出生地:广东省香山县翠亨村(今广东省中山市南朗镇翠亨村)

信仰:三民主义

代表作品:《宪政要义》、《中国与战后世界》、《中国的前途》

党派:中国国民党

性别:男

父母:孙中山(父)

早年时期

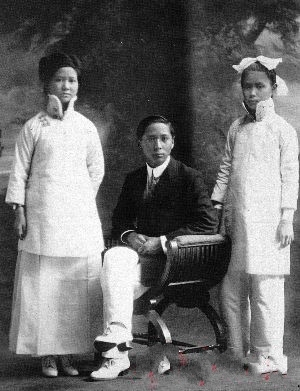

孙科、孙娫、孙婉三兄妹合影

孙科、孙娫、孙婉三兄妹合影

1895年,孙科随祖母移居美国夏威夷的檀香山, 孙科早年在檀香山读中学时,孙中山就曾经从英国寄给他一套“人人文库”丛书,这套一百多册的英文文学书籍,都是英美著名大作家撰写的小说、剧本,信中还不忘告诫儿子:“你要使英文进步,单靠学校的课本是不够的,必须多多阅读文学名著,久而久之,自然会有进步。”孙科准备在中学毕业后研究农业,孙中山非常赞赏儿子的选择,亲自为他选择学校。檀香山中学毕业,美国加利福尼亚大学伯克利分校文学士,哥伦比亚大学硕士,哥伦比亚大学荣誉法学博士。

1907年,孙科在檀香山加入中国同盟会后,担任《自由新报》、《大声周刊》的编辑,孙中山甚感欣慰。回到国内后,孙中山与孙科写信的主要内容,仍然是读书。1910年参入《自由新报》编辑工作。1917年回中国,在广州担任大元帅府秘书。

1912年孙科与陈淑英在檀香山成亲,婚后赴美留学,陈淑英相伴而行。第二年在加州的柏克莱,陈淑英生下大儿子。儿子出生后便去电告知他祖父孙中山,孙中山以国家初建,百废待新,因之希望国治民安,天下太平,所以给大孙子取了个“治平”的名字。 1914年,陈淑英又生下次子。此时正值袁世凯企图复辟帝制,孙中山为再造民国而创立中华革命党。孙中山以盖治国之道,先求平安,再求强盛,故而给其次孙取名治强。

随父革命

1918年到1920年,孙科担任非常国会参议院秘书兼广州时报编辑。1919年,孙科撰写了《都市规划论》、《广告心理学概论》两书,且积极从事译述的工作,受到父亲的好评。而不管到什么地方,孙中山与儿子的主要沟通内容几乎都是以书为载体。孙科在《八十述略》中回忆道:“先父不时从各地寄来一大包一大包的书籍要我阅读。如果他到南洋一带,寄来的几乎全是中国的线装书;到了欧美,便寄来英文的各种名著来。”1923年,长女生于广州,仍由孙中山命名,取名“穗英”,1925年,陈淑英又生次女穗华,此时孙中山已赴北京。

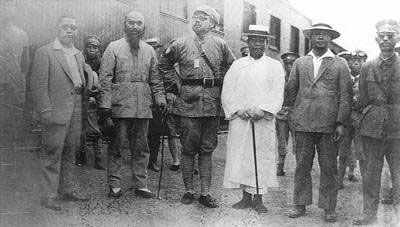

孙科与父亲孙中山

孙科与父亲孙中山

1921年,孙科任广州市长兼治河督办,后任广州市首任市长。1923年,因为筹集军饷的问题,孙科遭到父亲的责骂,他认为是胡汉民假借命令索钱,挑拨他父子不和,并用手杖打向胡汉民,结果惊动了孙中山。孙中山怒不可遏,一手夺过卫士的驳壳枪,就要打孙科。而孙科后来与胡汉民不和,发展到互相猜忌,孙中山立即写信给他说:“正宜开诚布公,同心协力,以共扶危局。”1923年2月再任广州市长。10月参与中国国民党改组,获指定为国民党临时中央执行委员会委员,负责起草党纲章程。1924年主持国民党广州特别党部,6月与黄季陆合作提出《弹劾共产党案》。

任职国府

1925年7月国民政府在广州开府,任政府委员。1926年1月任国民党中央执行委员。5月第三次就任广州市长。1927年3月任国民党常务委员与国民政府常务委员,7月随汪兆铭清共。

1928年,北伐战争完成,中国基本实现了形式上的统一,为“国家改造”提供了一个“千载一时的机会”。孙科认为“如果革命而没有建设,实在可说是完全失掉了革命的真意义。”于是,他主张以渐进的方式促进国民党革新,以推动中国现代化的发展。1928年1月,孙科与胡汉民与伍朝枢赴英、德等地考察,起草《中国国民党训政大纲》,协助制定《中华民国国民政府组织法》。10月任铁道部长与考试院副院长。

1928年11月继任交通大学校长。他推行“交通行政与交通教育相辅而成”的理念,认为人才培养是发展铁路建设的要务之一,提出“从物质上重新建设交大,从精神上提起交大的精神”,实行“部(铁道部)、路(铁路)、校(交大)联成一贯”的发展策略。在他系列理念的导引下,学校加强与铁道部的合作联系,从领导体制、学科建制、办学经费、人才出路等方面均获取较大支持和发展空间,开创学校历史上人才鼎盛的“黄金时代”。

1927年6月10日郑州会议后,前排左一孙科

1927年6月10日郑州会议后,前排左一孙科

1932年改任立法院长,曾鼓吹实行立宪制度,但遭蒋介石冷遇。其间连任国民党中央执行委员。1936年“中苏文化协会”成立,出任首届会长。1938年奉派中国政府代表及蒋介石特使与苏联谈判,签订《中苏互不侵犯条约》和《中苏商务条约》,争取苏联援助中国抗日战争。1944年11月,孙科在《纽约时报》撰文,畅谈他长期以来对在中国实现英、美民主制度的理想。1945年出任国民政府副主席兼立法院长,国民党中常委。1946年1月代表国民党与中国共产党协商,然后跟随蒋介石进攻共产党占领区。1946年下半年,随着国内政治环境的急剧变化,孙科从自己原来的立场全面后退,停止革新宣传,转而支持蒋介石的政策。

黯然下台

1947年并任中华民国国民政府副主席。1948年与李宗仁竞选副总统落选,后再度出任行政院长。1948年11月,获蒋任为行政院长。1948年11月至1949年3月,孙科出任国民党行政院长,在国民党军战略决战失败的背景下,竭力逼蒋介石下野,进行和谈寻求“光荣的和平”,以挽救国民党的统治。孙科内阁组成之时,正是中国人民解放军将杜聿明集团包围起来准备聚歼之际。

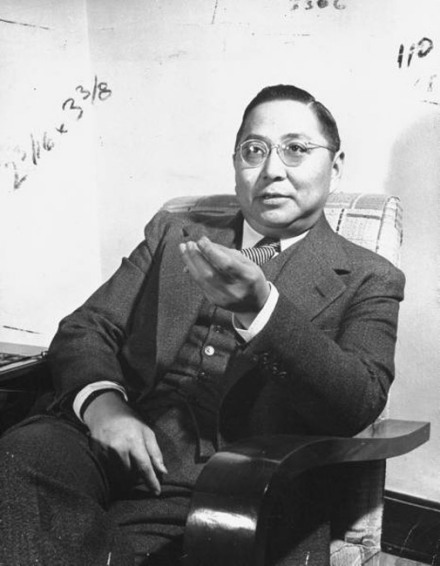

孙科

孙科

在孙科的压力下,蒋介石于1949年1月2日召集孙科、吴铁城、张治中、张群等人讨论与中共和平谈判问题。讨论结果是,孙科致电邵力子到宁会商进行办法,并要求他出任首席谈判代表。虽然蒋介石仍然恋战不退,但是,形势的发展对蒋更为不利。人民解放军一方面于1949年1月14日总攻天津,一方面前进到长江北岸。毛泽东选择在总攻天津的当天发表声明,宣布国民党政府如果“愿意实现真正的民主的和平”,就须以八个条件为基础进行谈判。这一声明在国民党政府内立即引起反响。58名立法委员1949年1月16日联名致函孙科,认为中共既然“表示愿与政府商谈和平,此诚实现和平之适宜时机”。1949年1月19日,“未及签名”的立法委员40余人致函孙科提出同样主张。一些人则明确要求:“蒋总统完成了领导北伐与抗战的历史使命,有权利光荣退休,不必再将国事烦他。”孙科立即在1月17日召开的国民党中政会会议上出示立法委员信件,在1949年1月19日内阁会议上,他又宣称立法委员两度致函“多为和平而呼吁”,强调这是“普遍民意之所趋”,因此“应及时就此案予以讨论”。在这种背景下,蒋介石于1949年1月21日宣布“引退”。虽然蒋称其下野是桂系逼的,但也有孙科的“功劳”。

孙科

孙科

1949年1月27日,李宗仁发出致毛泽东的卯阳电,再次强调以八条为和谈基础,特别是赞成商谈惩办战犯。中共表示欢迎,指出如果他立即逮捕主要战犯,“以便实现真和平真民主,那就是好的”。实际上,李宗仁此举也未成功,其原因在于遭到蒋、孙的联合抵制。孙科则一方面拒绝回南京,一方面以李宗仁曾计划迁都广州为由,声称“政府迁地办公”是“得李副总统(而非李代总统)同意”的,决非他“所可独断”。孙科一再强调“光荣的和平”、“平等的和平”,虽然是针对中共而来,也是对桂系作侧面的攻击。仅仅是桂系的压力,还不足以迫使孙科去职,孙科还遭到蒋介石的反对。在1949年2月17日,蒋就强调李宗仁既然有意调换孙科,可由其自行决定其行政院院长的人选。3月上旬,他进一步决定“对孙不勉强予以支持,如大势所趋,孙被迫辞职,只有听他辞去”。在此情况下,孙科不得不于1949年3月8日辞职,其所谓“光荣的和平”也随之烟消云散。

晚年落寞

孙科久居高位,与父亲孙中山一样“不蓄私财”。正因为孙科囊中羞涩,以致他漂泊海外的生活是异常艰苦的。孙科夫妇出国远行的盘缠,还是靠卖了房子凑足的。1951年赴法国。1952年,孙科移居美国,担任“中美文化教育基金董事会”董事长。到纽约后,他做了一次全身检查,结果发现有十二指肠溃疡及高血压、失眠等病。1954年夏,因次子孙治强从香港举家迁居美国加利福尼亚州,孙科遂迁居与次子同住。据台湾学者庄政教授著述披露,他们闲居美国,没有任何固定的收入,仅依靠儿女接济小额款项,省吃俭用,一切自己动手,度过了十多个落寞而清苦的春秋。民国时的生活,感慨不已,她对寓所描述道:那是一幢向当地人订租的房子,周围全部是用木板搭建而成的,就像海边专供游人游泳后休息的那种临时房舍一样,风一吹就开,无以名之,姑且称为“火柴盒式”的房子。

晚年落寞

晚年落寞

对于在美国的生活状况,孙科曾回忆说:“在美国定居的一段悠长岁月中,友朋酬酢甚少,惟有国内去的朋友,才不惜远道来访;不能前来的,也多拍个电报或通电话,张君劢先生亦时相过从,所以除了偶尔出外小作旅游外,大部分时间都消耗在读书上面。”孙科喜欢读书的名声在外,以致反对他的人也不得不承认在“党国要人”中,他也还比较的是一个“看看书的人”。“养浩然气,读有用书。”这是当年孙科在南京寓所挂的一幅很得意的书法作品。此时,孙科年逾古稀,远离曾经数十年相伴的政治斗争,终于有机会静心修养,余暇唯以读书自娱。他每天徒步到图书馆看书,有时直到图书馆关门,管理员催他走,他才恋恋不舍地回家。其实,孙科自幼在其父孙中山的关心、督促下,养成好读书的习惯,晚年在异域每当展卷阅读,父亲对他的谆谆教诲就萦回脑际。1965年由美国至台湾,任中国台湾地区当局领导人办公室高级咨议、“考试院”院长,1967年出任东吴大学董事长。

1973年9月13日因心脏病病逝于台北,终年82岁。

民主制度

孙科先生

孙科先生

近二十年的时间里,孙科一直对蒋介石的独裁不满。1931年,他曾经指责蒋介石“以个人支配党,使党成为个人的工具”,在蒋介石的“独裁统治”下,“中国国民党已名存实亡”。抗战后期孙科再次猛烈抨击蒋介石,要求实现国民党的民主化,“应该坦白地承认过去二十年来,党的机构和作风实在是走错了路”,要求健全国民党的选举制度。

经济民生

孙科一生服膺其父的三民主义,但也认为“一定要从主观的感情的宣传”转向“作客观理智的研究”,即“取法中山先生探求真理的虚心态度,根据中国的实际情况,接受欧洲现代最近代化的思潮”。在经济和民生问题上,孙科从巩固国民党统治基础前提出发,强调用改良的方法尽快解决农村的土地问题。

对共态度

至于对待共产党的态度,孙科几经反复。他曾与宋庆龄一道,联名呼吁恢复孙中山制定的三大政策。但到了抗战前期,他又公开追随蒋介石,攻击共产党。到了抗战后期,他又改变态度,公开呼吁承认中共合法地位,反对再打内战。种种现象表明,孙科的政治理念显得并不十分成熟。

喜爱读书

孙科喜欢读书的名声在外,以致反对他的人也不得不承认在国民党要人中,他也是个比较能“看看书的人”。到了晚年,孙科远离曾经数十年相伴的政治斗争,终于有机会静心修养,唯以读书自娱。他曾回忆说:“除了偶尔出外小作旅游外,大部分时间都消耗在读书上面。”

1912年孙中山就任中华民国临时大总统后,一家人曾在南京有一段短暂的团聚时光。这时,孙中山与孙科谈话的一个重要内容,仍是议论读书。显然,孙科在美国艰苦的生活环境中,尚能一如既往的“养浩然气,读有用书”,自然凝聚着孙中山的一片苦心。孙科这位昔日堂堂的国民政府显要,在美国因生活困难,竟连买书的钱都不够,只购报纸、期刊阅读。但这丝毫不改变他对读书的嗜好。

风流严氏

孙科与夫人

孙科与夫人

1936年3月,孙科与严氏的女儿孙穗芳在上海出生,然而次年全国抗战爆发,上海、南京相继沦陷,国民政府迁都重庆,孙科随着也去了重庆。严蔼娟曾设法托人,央求孙科为女儿提供点生活费,却未能如愿。严蔼娟在上海带着女儿孙穗芳,再也无法和孙科联系上,迫于生计,失去生活来源的严蔼娟带着一岁的女儿只得改嫁他人。严蔼娟并未就此打住,息事宁人,而是不断纠缠孙科。孙科曾经几次给钱,以作养育女儿之用。日本投降后,严女士曾四处托人找孙科,希望孙科看在女儿的情分上给予资助,还接连给孙科写过两封信。1946年5月,孙科作了回应并且赠款。严蔼娟的不幸,皆因她遇到了孙科,造成其可悲的一生。

邂逅蓝妮

蓝妮是孙科公开承认的二夫人,他们之间的曲折恋情对孙科的政治生涯也产生了一定的影响。蓝妮是云南哈尼族苗王后代,容貌秀丽,对中国古典诗词也有一定了解。1935年在上海的一次宴会上,孙科与蓝妮一见钟情,旋即邀请她担任自己的机要秘书。两人感情与日俱增,不久,孙科决定娶蓝妮为二夫人。婚礼那天,孙科请了立法院的同事,一共摆了4桌酒席。在同事的祝贺声中,他说:“哈哈,我是知法犯法,罪加一等。”

四大公子

孙科

孙科

总体评价

孙科站在父亲孙中山的画像前

孙科站在父亲孙中山的画像前

客观地来说,孙科的确没有其父的雄图大略,即使与同辈的政治人物相比,他也不一定有非常突出之处,但至少不是纨绔子弟、衙内、公子哥一类人物,也并不是资质平庸、毫无想法、只能依靠父亲名声混日子的一个人。他仍有自己的政治抱负,提出过实施宪政的政治主张,并大力抨击蒋介石的独裁,只是囿于环境、地位的制约,常常表现得一波三折前后互异,这大概也是他的地位、性格、与环境等因素互相作用的结果吧。也许,世上英雄本来就不常有,大多数人都只是在不断努力地逃脱平庸命运的过程中。那么,后人看待孙科的时候,首先应该持的,或许就是一种平和心态。

名人评价

孙科逝世后,蒋介石评价他“气量恢弘,才识远大”、“功在国家,声驰寰宇”,颇多溢美之词。客观上来看,这种措词中有许多为逝者讳的客套成分,真正用来评价孙科,肯定不能算是完全贴切。

有人评价说:“孙科能在大洋彼岸一旖旎小镇以读书为乐,实属国民党政要显贵中的凤毛麟角。说这是有惠于其父孙中山好读书的遗传个性,恐怕还不如说是受益于孙中山早岁对他循循善诱,力促其勤学苦读的一片苦心,更为准确得当。”

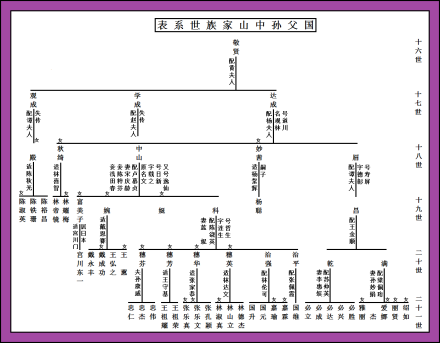

孙中山家族世系表

孙中山家族世系表

孙中山的先祖在元末明初时期,由浙江杭州举家徙居南雄珠玑巷,后迁居到东莞市长安镇上沙村,再迁到中山市南朗镇翠亨村。东莞上沙地区仍保存有孙氏大宗祠、孙中山一至四世祖墓和分支香山的三世祖祠堂。1932年5月孙满、孙乾兄弟曾往上沙寻根、拜祖 ,同年秋孙科在校正国民党党史会所编《总理年谱长编初稿》关于其先世一段内容时,只将孙乐千分居“左沙头”的“沙”字更正为“埗”字,对其祖籍地东莞“员头山”和“上沙乡”均无异议 ,他还与员头山孙族通信,称茶山圩(即员头山)为“总理原籍故乡”,称茶山圩的孙洁生、孙受匡、孙广林为“宗兄” ,1947年孙科又为上沙车站茶亭题字“国父先代故乡” 。另外,1992年6月孙满、孙乾偕眷拜祭上沙孙氏大宗祠 ,以及上沙孙衍佳保存的其父孙同发参加“广东孙族欢迎中山家先生恳亲大会摄影纪念”照片和《孙族恳亲会欢迎中山记》传单等,也体现着翠亨孙氏与上沙孙氏之宗亲往来关系。

孙科生二子四女:

● 孙科长子孙治平,1913年生。1955年获美国加利福尼亚州立大学政治经济学硕士学位,曾任国民党中评委、电视公司董事长、联合发展企业有限公司董事长。孙治平生一子,孙国雄。国雄有三女一子:子伟仁、长女美玲、次女美兰、三女美莲。2005年去世。

● 孙科次子孙治强1915年生。有美国加州大学政治经济学学位。离过一次婚,第二任妻子林伦可比他小三十岁,生二子。共有二子二女:长子国欣、次子国元、长女嘉琳、次女嘉瑜。2001年突发心脏病去世。

● 孙科长女孙穗英1922年生。

● 孙科次女孙穗华1925年生。

● 孙科三女孙穗芳1936年生。1956年读上海同济大学建筑系。1959年移居香港。1967年移居美国夏威夷,毕业于夏威夷太平洋大学。1995年11月获斯里兰卡国际公开大学名誉博士学位。著有《我的祖父孙中山》一书。生有两子:王祖荣长子,王祖耀次子。

● 孙科幼女孙穗芬(1938——2011)。2011年1月1日上午在台北遭遇车祸,生命垂危。她此次来台参观花博会,原定1日上午搭机返回香港,不料在赴机场途中发生车祸,经过将近一个月的治疗,在2011年1月29日14时50分不幸病逝,享寿73岁。

孙科住宅

孙科住宅

出品时间 | 电视剧/电影 | 扮演者 |

|---|---|---|

2000年 | 《孙中山》 | 王同辉 |

2008年 | 《解放》 | 李保安 |

2011年 | 《建国大业》 | 赵晓时 |

2011年 | 《第一大总统》 |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。