-

华尔街 编辑

华尔街(Wall Street),纽约市曼哈顿区南部从百老汇路延伸到东河的一条大街道。全长仅三分之一英里,宽仅为11米。街道狭窄而短,从百老汇到东河仅有7个街段,却以“美国的金融中心”闻名于世。美国罗斯柴尔德财团、摩根财团、洛克菲勒石油大王、高盛集团和杜邦财团等开设的银行、保险、航运、铁路等公司的经理处集中于此。著名的纽约证券交易所也在这里,仍是几个主要交易所的总部:如纳斯达克、美国证券交易所、纽约期货交易所等。“华尔街”一词现已超越这条街道本身,成为附近区域的代称,亦可指对整个世界经济具有影响力的金融市场和金融机构。

中文名:华尔街

外文名:Wall Street

地理位置:纽约曼哈顿

长度:500 m

宽度:11 m

成就:美国的金融中心

最佳游玩季节:全年皆宜

建议游玩时长:1小时

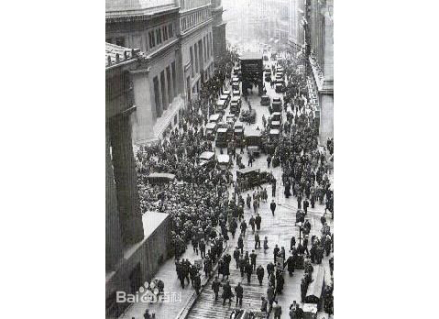

股市崩盘后聚集在纽约证券交易所外的人群

股市崩盘后聚集在纽约证券交易所外的人群

华尔街

1664年,新阿姆斯特丹被英国人攻陷,这个城市又从荷兰人手里转到英国人手里,并被命名为新约克郡1:1987年电影《华尔街》叙述企业的私下往来和内线交易,表现出一般大众对华尔街的看法。2:2010年电影《华尔街2:金钱永不眠》则叙述华尔街如何引发次贷危机及投资银行间的相互斗争。

3:《星舰奇航记》中极度崇尚资本主义的外星种族佛瑞吉人会定期前往华尔街朝圣。

4:《虎胆龙威3》中恐怖份子赛门·格鲁伯在华尔街制造爆炸,欲偷取储藏在纽约联邦准备银行地窖中的金砖。

5:《酷斯拉》中变种蜥蜴酷斯拉在践踏摧毁福顿渔货市场后沿着华尔街行走。

6: 《入侵华尔街》中主人公吉姆为正义而战,血洗华尔街并借特警杀死了卑鄙的银行家。

走上百老汇与华尔街的交界处,抬头就看到了著名的三位一体教堂(Trinity Church);早在华尔街还是一堵破烂不堪的城墙的时候,它就已经是这附近的标志性建筑了。三位一体教堂的正前方是纽约证券交易所(NYSE),背后是美国证券交易所(AMEX),左右两侧都是高耸的写字楼,只有周围的一小块地方还保存着17世纪的花园和墓地。从教堂门前穿越百老汇,就算正式进入了华尔街。

华尔街1号:纽约银行大楼(原欧文信托银行大楼)

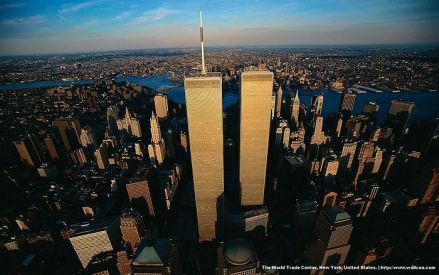

911前从空中鸟瞰世贸双塔

911前从空中鸟瞰世贸双塔

华尔街23号:原摩根大通大楼,现改为公寓

华尔街37号:原美国信托公司,美国大通银行,现改为出租住宅

华尔街40号:川普大楼,曼哈顿信托银行

华尔街45号:原多伦多道明银行,现改为住宅

华尔街48号:原纽约银行总部,现改为美国金融博物馆

华尔街60号:德意志银行大楼,摩根大通大楼

华尔街63号:原布朗兄弟哈里曼信托大楼,现改为住宅

华尔街111号:花旗银行大楼

2014年江苏文艺出版社出版《摩根财团:美国一代银行王朝和现代金融业的崛起(1838~1990)》

著作《摩根财团》

著作《摩根财团》

这是一部罗恩·彻诺(Ron Chernow)所撰写的华尔街通俗史。作者独辟蹊径,以一个银行帝国的财富为唯一的折射点来看待整个华尔街的辉煌历史。作者以翔实生动的描述再辅以丰富的数据,让读者在不知不觉之间了解华尔街光辉的过去,甚至在书中找到乐趣。试问哪一个银行帝国最能反映华尔街历史呢?毫无疑问,是铸就摩根财团的J.P.摩根家族及其在大洋彼岸所建立的银行帝国。

J.P.摩根、摩根士丹利和摩根建富,这三家摩根银行的历史就是英美金融界本身的历史。一百五十多年来,它们在华尔街或伦敦金融城的每一次恐慌、繁荣和股市崩溃中都首当其冲。它们经受了战争和萧条、丑闻和审讯、轰炸和未遂暗杀。现代世界还没有哪个金融王朝如此稳定地维持着其显赫地位。摩根财团的编年史就像一面镜子,从中我们可以研究高额融资的风格、职业道德及礼仪规范上的变化。为使这个巨大的历史画卷井然有序,作者将其传奇经历划分为三个阶段,领主时代、外交时代和赌场时代, 而摩根财团的这三个也正是华尔街所经历的三个不同阶段。

领主时代

1913年的华尔街是皮尔庞特・摩根的领主时代。这时银行家是经济体系中的主人,他们为运河、铁路、炼钢厂、航运公司融资,从而为新生的工业社会提供了资本。 在那样一个桀骜不驯的竞争时代,是银行家解决了公司间的争端,并组织了托拉斯来遏制竞争。他们作为资本提供者和使用者的主要中介,监督着大规模的工业发展。 因为是他们在配置稀有的资金,所以他们往往比接受融资的公司更有势力,日益掌握对这些公司的控制权,由此产生了一代难以驯服的银行家。他们的钱财如神话般滚滚而来,引起了公众的恐慌,最后促成了一场政治运动,以控制银行家过度的影响——1913年,依照《联邦储备法案》,美联储成立。

外交时代

在小杰克·摩根的外交时代,华尔街的私人银行家们处于两次世界大战期间,摇身成为政府的左膀右臂,完成了一次又一次秘密使命,与各国的中央银行平起平坐。摩根银行家们这时变成了政权掮客和全球会议上政府的非正式代表。他们作为国王、总统和教皇的挚友,在华盛顿或英国白厅的严密监督之下从事外交活动。在国外,他们似乎经常成为政府政策的化身;在国内,它们仍旧是各个公司“传统的开户银行”,但是这些公司尽管仍然算得上忠诚,却越来越不需要强大的银行家的帮助。摩根合伙人与客户维持着排他的关系,因而享受一个高贵奢华的世界,似乎是那么文雅,那么悠闲自得,不受现代标准的侵扰。

赌场时代

在二战后的赌场时代,华尔街银行家们面临着全球市场激烈的隐蔽的竞争,对客户失去了控制。跨国公司此时压倒了银行家,在资本和金融技巧上与他们一争高低。机构投资者,比如说保险公司、共同基金、养老基金等成为新的抗衡力量。 由于公司和政府能够在各国筹措各种货币的资金,所以力量的天平已朝着不利于银行家的方向大大倾斜了(联邦政府的一系列金融改革法案和银行法)。然而,正如摩根财团的历史所表明的那样,这一新型的金融攻势,实在是银行家虚弱的症状。随着老客户们“翻身得解放”,昔日的华尔街上的绅士银行家们也不得不东奔西跑地去揽生意,以便找到新的地盘。他们就在那残酷无情的公司兼并的世界里找到了自己的地盘,这样一个世界挽救了他们,却危害了经济。在这个竞争激烈的金融新时代,银行家们已经抛弃了自维多利亚时代就已统治英美金融界的传统。

【注:排名不分先后】

金融城(英国伦敦)

银座(日本东京)

中环(中国香港特别行政区)

陆家嘴(中国上海)

乌节路(新加坡)

拉德芳斯(法国巴黎)

悉尼CBD(澳大利亚悉尼)

其是美国乃至全世界影响力最大,侧重金融、商业领域报导的日报,创办于1889年。日发行量达200万份。同时出版了亚洲版、欧洲版、网络版,每天的读者大概有2000多万人。《华尔街日报》新闻舆论通过尖利的笔锋净化着商业市场,正是它的舆论监督让商业公司不能为所欲为。

华尔街现代老板俱乐部

华尔街现代老板俱乐部WALL STREET MODERN BOSSES CLUB的创始人就是1792年5月17日在华尔街68号前的一棵梧桐树下,讨论了有价证券交易的条件和规则的24位股票买卖经纪人。其结果就是他们共同签订了举世闻名的《梧桐树协议》,英语称之为ButtonwoodAgreement。这24位在梧桐树协议上签了字的经纪人组成了一个独立的、享有交易特权的有价证券交易联盟合作,即卡特尔—属封闭式的最富有、最创新的经纪人老板俱乐部。也是后来纽约证券交易所的雏形,因此,1792年5月17日这一天也成为纽约证券交易所的诞生日。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。