-

约瑟夫·普利策 编辑

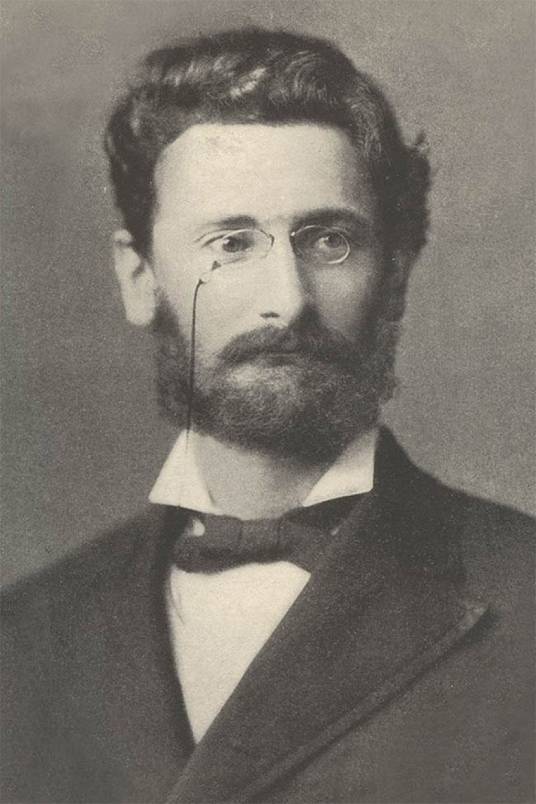

约瑟夫·普利策(Joseph"Joe"Pulitzer,1847年4月10日—1911年10月29日),匈牙利裔美国人,父亲是犹太人与匈牙利混血,母亲为德奥混血。美国报刊的编辑、出版者。美国大众报刊的标志性人物,普利策奖和哥伦比亚大学新闻学院的创办人。

中文名:约瑟夫·普利策

外文名:Joseph "Joe" Pulitzer

国籍:美国

出生地:匈牙利

出生日期:1847年4月10日

逝世日期:1911年10月29日

职业:记者、编辑

主要成就:设立普利策奖哥伦比亚大学新闻学院创办人

约瑟夫·普利策

约瑟夫·普利策

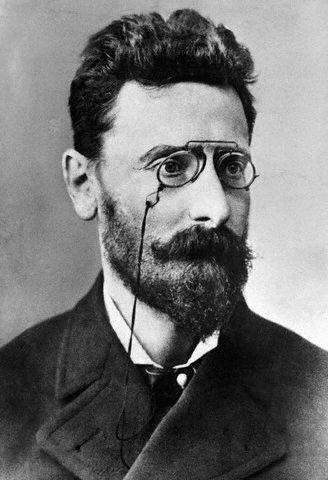

1867年普利策入美国籍,后获得律师资格。1868年在圣路易遇到一位有助于他的人——卡尔·舒尔茨(一位德裔政治家和记者,曾任美驻西班牙公使、参议员和内政部长,当时任德文报纸《西方邮报》的老板)。被舒尔茨聘为西方邮报(Westiche Post)记者,一年后当选州议员,设立“反贪污法案”。1872年改入民主党。

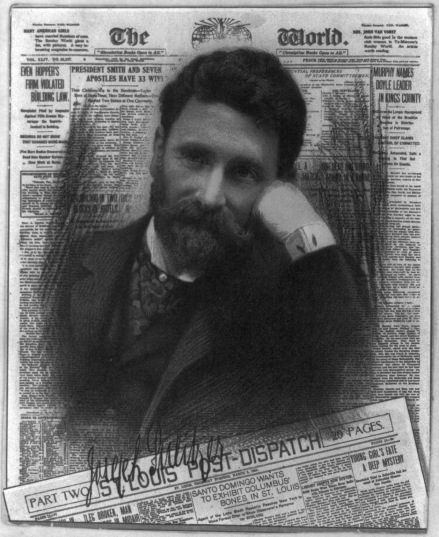

1878年,31岁的普利策创办自己的第一份报纸——《圣路易快邮报》,从而开始了它的办报生涯。在经营此报期间,普利策一方面抨击丑恶现象,一方面倡导社会改革。靠着煽情和对一系列社会问题的针砭时弊,三年后,成为当地发行量最大的报纸。1882年以34万6千美元向古氏乐购得《纽约世界报》,招募名记者内莉·布莱(本名伊丽莎白·科克兰)、Richard F.Outcault等人,让报业销售情况改观,销数达10万份。

约瑟夫·普利策

约瑟夫·普利策

1892年早晚两刊共计34万7千份,并吸引大量的广告来源。普利策最为人知的贡献是为美国报纸奠定了各项专栏等模式,当时报纸开始启用漫画并蔚为风尚,著名漫画有黄童子(Yellow Kid),是世界第一个彩色漫画,成为黄色报纸的起源。1892年也是普利策第一次向位于纽约的哥伦比亚大学提出捐款创立新闻学院,但被婉拒。

1901年普利策对竞争已感厌倦,而将世界报中最受人攻击的黄色部分取消,黄色新闻风潮遂逐渐衰落。被公认是19世纪70—80年代“新闻事业”的创始人。

偷渡美国

约瑟夫·普利策

约瑟夫·普利策

普利策年幼时,家境小康,不愁衣食。可是不久,他父亲因心脏病去世后,他的生活就起了很大变化。母亲再嫁,他和继父布劳相处不好,使得他在家里吃了不少苦头,因此他一心想要外出独立。17岁的普利策就这样离开了布达佩斯。

约瑟夫·普利策

约瑟夫·普利策

1864年,美国的南北战争正如火如荼,紧张的气氛弥漫在北美的每个角落。在北方东海岸的波士顿港,深夜是一片死寂,漆黑的水面除了船上闪烁的点点微光外,什么也看不见。港湾内的一艘船上,有一个17岁的男孩四下张望了一会儿,趁船上人没注意,迅速跃入冰凉的海水中。他潜入水底,一直潜游到远离那艘船,才探出头来呼吸一口气。他在下午船快驶近海岸时,就已经事先看准了陆地的方位。他开始向岸边游去。游了一会儿,他已筋疲力尽。他仰浮在水面上休息了一会儿,浑身冰冷。他几乎支持不住了。他想喊“救命”,但这一喊,美国海岸警卫队士兵就会向他开枪射击。就是不被击毙,海防人员将他遣送回船上,那岂不是前功尽弃?他于是咬着牙又向前游。突然,有个硬硬的东西把他撞得疼痛难忍,啊,这不是岸边的木桩吗?他总算到达目的地了。这个冒险跳海的17岁男孩,名叫约瑟夫·普利策。这位后来在美国功成名就,成为大富豪和新闻界创始人的普利策,就是这样踏上美国大陆的。

笨蛋士兵

约瑟夫·普利策

约瑟夫·普利策

约瑟夫·普利策

约瑟夫·普利策

可是第二天大清早,普利策就又闯祸了。大清早集合的时候,他迟到了,而且衣冠不整。值星班长咆哮着命令他出列,大声地对他训斥,什么狠毒的字眼都搬了出来,连他的祖宗三代和祖国都骂到了。普利策顿时怒气冲天,他使尽吃奶的力气朝班长脸上猛揍。他的个性是,谁伤害了他的自尊心,他就会大动肝火。士兵们个个目瞪口呆,待回过神来之后才上去拉开他。这时一位排长闻声赶来,排长一听士兵竟敢殴打长官,简直不敢相信自己的耳朵。普利策被带到总部大楼,被武装士兵看守在禁闭室里。这是他一生中最可怕的经历。这在战争时期,他也许会被枪毙。但他对所做的并不后悔。如果有人还敢辱骂他,他还会那么做的。不一会儿蓝赛上尉来了。普利策问道:“是不是拉我出去枪毙?”蓝赛上尉说:“你又胡思乱想啦,军队是不会这样处置一个不满18岁的孩子的。不过挨你揍的班长一心想置你于死地,幸亏许多战士为你说情。”普利策感激地望着上尉,两腮挂满了泪水。蓝赛上尉说:“我是来向你告别的,我将调往别的部队。你一定要记住我说过的话,在战争尚未结束时不要跟军队挑战。”

普利策被解除禁闭后,回到了连队。他记住了蓝赛上尉的忠告,从此,在军队的这段最后时光里,他一直没出过纰漏。他再也不是一个乐观、活泼的小男孩了。这段经历,在他的生命中留下一道永不磨灭的创伤,造成他今后不愿意在任何人的身上寻找友谊的性格。1865年5月23日,联军在华盛顿举行最后一次游行,林肯总统宣布美国南北战争结束。普利策领了最后一次薪饷。他和许多无家可归的士兵一样,决定留在纽约。

搏命西部

约瑟夫·普利策

约瑟夫·普利策

那天,普利策碰巧遇到一位林肯骑兵队的战友。战友劝他到西部去,西部才是真正的美国,于是普利策决定到密苏里州的圣路易斯去。他深信他的希望到了那里会实现。普利策在离开纽约时,身上只有几个铜板。他卖掉了身上唯一值钱的东西——一条丝质手帕。他以步行和搭乘火车的方式前往圣路易斯。当他见到密西西比河的时候,不但已身无分文,还卖掉了一部分的衣服。他走过的路程,相当于从布达佩斯经过巴黎到伦敦那么远。他把母亲美丽的照片带在身边,寂寞时不时地拿出来看看,这是他唯一能获得安慰的短暂片刻。

普利策于当年10月10日傍晚到达密西西比河畔,正好碰到一阵雷暴雨。他又冷又饿,眼睁睁地望着对面的万家灯火,却无可奈何。一座桥也没有,又没钱坐轮渡。他浑身颤抖着,不知道如何能捱过这个夜晚。他站在岸边看着渡轮来来去去,船夫叫他走开,他只装没听见。普利策等又一艘渡轮靠岸后,硬起头皮问船夫:“请问你们需要人手吗?我必须去圣路易斯,可是我身上没钱。如果我留在这里,一定会被冻死的……”船夫仔细地打量着他因寒冷而变成紫色的脸,终于代他向船长求情。船长答应让他上船烧锅炉,借此免费乘船过河。船终于靠岸了。普利策铲了一夜的煤,四肢无力,全身发痛,下船时差点跌倒。船长给了他一点钱,告诉他到哪儿去找吃住的地方。他找了个最便宜的客栈,倒下去就睡着了。

下午,普利策被嘈杂的人声吵醒了。起床朝窗外一看,只见宽阔的密西西比河上艳阳高照,圣路易斯市是那么生气蓬勃。他来到大街上,买了个面包边走边吃。此刻,街上到处都是猎人和生意人,当然还有婀娜多姿的淑女和穷兮兮的工人。新盖的商业大厦、银行、学校处处可见,这些美好的形象,使得普利策深信圣路易斯是个可以寻求光明前途的城市。

普利策第二天就找到工作了。由于他身体瘦弱,没办法干粗活,而且脾气也不好,又有几分傲气,不太愿意干那种让人呼来唤去的事,所以他接二连三地换工作,做过骡夫、水手、建筑工人、码头苦力、餐厅跑堂和马车夫,但没有一样是他真心欢喜的。

绝处逢生

普利策幸运地租到了一间好房子,和一个德国家庭住一块儿。房东劝他找个固定的工作。要找到一份固定的体面工作,就得先学好英语。他于是来到图书馆,找到了一份差事,每天为图书馆工作2小时,换取可以任意借阅图书的便利。每天早上,普利策赶到图书馆,边工作边如饥似渴地读书,上班时间一到,他又赶到一家律师事务所去打工。在图书馆,他遇上了一位名叫托马斯的教授。虚心好学的普利策赢得了托马斯的好感,两人一见如故,谈得很投机。托马斯日后对普利策的一生产生了重大的影响。

1868年,普利策当上了律师后,因为没钱设立律师事务所,加上年纪轻轻,又是一口夹生的英语,找他帮助打官司的人望而却步,业务始终不见起色。一天晚上,图书馆里有两个人在下棋,其中一个正举棋不定,站在身后观看的普利策提醒他说:“别走那一步!”两个人都惊讶得张大了嘴巴望着他。其中一个说:“老兄,如果您走那一步,您就输定了。”普利策又站在另一方,拿起棋子走了几步说:“先生,如果您这么对付他,还是会赢的。”两个人看看普利策,又看看棋盘,似乎让这位陌生的年轻人的棋艺给镇住了。当普利策正想离开时,其中一位叫住了他说:“年轻人,我想认识一下你这位棋艺高手,也顺便介绍我的一位好朋友给你,这是艾米尔先生,我叫苏兹。”普利策一听不由伸了伸舌头,他真是不知天高地厚,还敢得意扬扬地指导两位名人下棋。在圣路易斯,没人不认识艾米尔和苏兹,尤其是苏兹,他是共和党创始人之一,过去曾帮助林肯竞选总统。苏兹原籍是德国人,担任过美国驻西班牙公使,南北战争时曾是少将,如今是密西西比州的参议员。这两个人共同拥有一家圣路易斯《西方邮报》。

当苏兹听普利策说曾在林肯骑兵队服过役,便和艾米尔交换了一下目光。他俩同时想到,这个才满20岁的年轻人,已当过骑兵、打杂工人、律师,见多识广,而且下得一手好棋,这是很少有的。正好《西方邮报》的一名记者不干了,得找个人补缺才行。苏兹和艾米尔不约而同地想到了普利策。他俩问普利策愿不愿意当记者?普利策说,当然想当,只是从来没有写过文章,怕胜任不了。他俩勉励他边干边学,说他脑瓜子很灵,不久就能胜任的。普利策上班的第一天,总编辑就派他去采访一桩盗窃案。当他赶到失窃地点时,已经有许多别的报社同行闻风赶到了。普利策不仅详细地进行了采访,还帮助办案人员分析案情。结果,案子很快就侦破了,而普利策也写了一篇精彩的报道。就连对他的能力有很大疑问的总编辑,也不得不佩服这个小伙子了。

约瑟夫·普利策

约瑟夫·普利策

果如苏兹所言,1869年12月,普利策通过竞选,当选州议员。进了议会后,他敢仗义执言,尤其对贪官污吏更是大加挞伐,就像在报上发表抨击文章一样。普利策了解到圣路易斯市政当局所收的大笔税款不知去向,就提出一个法案,要求追查。当时就有一些议员极力反对,甚至公然威胁他的人身安全。朋友们也劝普利策别跟这帮有权势的人斗,说他们会要你的命的。但他照样坚持原则,一边在议会里跟他们斗,一边写了一篇篇内幕报道登在《邮报》上。由于社会舆论的压力,当局被迫进行了追查,并将贪污受贿的官员绳之以法。由于这件事,普利策被州长任命为圣路易斯市的三大警官之一。这一年他才23岁。他从身无分文来到圣路易斯,时间不长,就成了该市家喻户晓的风云人物。

如今的普利策已是个小有资产的人物了。他抽空回了一趟故乡。回到布达佩斯后,他这个衣锦荣归的游子扑向了母亲的怀抱,母子紧紧拥抱着,热泪滚滚而下。9年时间,一个流浪的穷孩子变成了报社的阔老板、一个政府要员,普利策的继父怎么也不能相信。

普利策回到美国后,直奔圣路易斯。在这段时间,他做了一笔生意,赚了不少钱。赚钱的原因是他买下了一家报社,转手又卖给了当时的新闻业巨头麦克拉,净赚了2万美元。圣路易斯的居民不得不承认,普利策同时还是个有生意眼光的人。有一天普利策突然告诉朋友说,他要去首都华盛顿,担任《纽约太阳报》的特派员。他有充分的理由要去华盛顿。当他回欧洲探亲回来时,曾在那里小住几日,并且遇到了一个令他动心的女孩。那女孩名叫凯蒂。

普利策到了华盛顿后,渐渐和凯蒂热恋起来。但凯蒂的父母却难以接受普利策,在他们心目中,新闻工作是不值得干一辈子的。普利策下定决心,拼命地工作,希望能够在新闻事业上闯点名堂出来。他深信这个行业同样可以出人头地。

1878年6月19日,普利策和凯蒂终于喜结连理。婚后这对年轻夫妇就前往欧洲度蜜月。夫妻俩的生活一直很美满。他们在欧洲游历了10个月后,又回到了圣路易斯。

报业大王

报业大王普利策

报业大王普利策

《快邮报》面向广大市民,每日刊登一些和市民息息相关的报道,以及市民喜闻乐见的文章和图画,受到市民喜爱,发行量直线上升。普利策还喜欢刊登一些发人深思及引起议论的文章,像一篇与税收有关的文章就是个例子。它刊登了有钱人和大商人所缴的税额,以及工人和小生意人缴税的资料。读者可以清楚地看出,有钱人付的税很少,穷人反而缴得比他们多。这篇文章一见报,不到几小时,报纸就被抢购一空。普利策把最后一张报纸钉在报馆门口的橱窗里,他自己则躲在一旁,静听拥挤的读者对报纸的反应。

普利策这样做自然会得罪人。一些大商人恼羞成怒,串联那些逃税大户,撤消了在《快邮报》上的广告。这下子普利策的损失不小,但是他向恶势力挑战的决心并未动摇。普利策一生中最痛恨的就是政治的腐败。他曾在《快邮报》上撰稿说:“什么是我们政治生活最大的破坏者?当然是腐败。为什么会造成腐败呢?自然是贪财。谁又是贪财最大的唆使者?……金钱是今日世界最大的诱惑力。有人为它出卖了灵魂,有人为它出卖了肉体,更有人把钱看成万能……”

普利策作为发行人兼主编,事务相当繁忙。事业一天天扩大,非得有个得力助手不可了。他几乎跑遍了全国,终于找到了一位名叫柯克里的人,这个人性格同他相近,很有魄力。普利策于是任命他为主编。这样,普利策可以集中精力当报社的老板。1881年,《快邮报》销路大增,普利策赚了一大笔钱。他拿出一部分利润让员工分享。主编除了高薪,年终还参加分红利。特别勤劳的报童,可以得到金表或银表。每年圣诞节,全体员工都能享受到全鸡大餐。这时候,普利策已是三个孩子的父亲了。虽然婚姻、事业都很顺利,可是此时普利策的身体已大不如前。

1882年秋天,正当他和家人准备去加利福尼亚度假的时候,报社出了一桩轰动全市的大事,一个名叫史列贝克的律师被登在报上的一篇对他不利的文章所激怒,就带着枪到报社来滋事,柯克里为了自卫,开枪将他击毙了。这件案子几乎毁掉了普利策和他的报纸。来自四面八方的敌人聚集在报社大门前,提出威胁要将普利策处以极刑。疯狂的群众甚至把点燃了的火把扔进窗内。普利策认为,不管如何,杀人绝对是坏事,谁干的都一样。西部天天在变,正在由野蛮走向文明,应该靠法制来解决问题。他给这件事弄得焦头烂额。他先让柯克里取保在狱外候审。他自己也率全家到纽约去了。

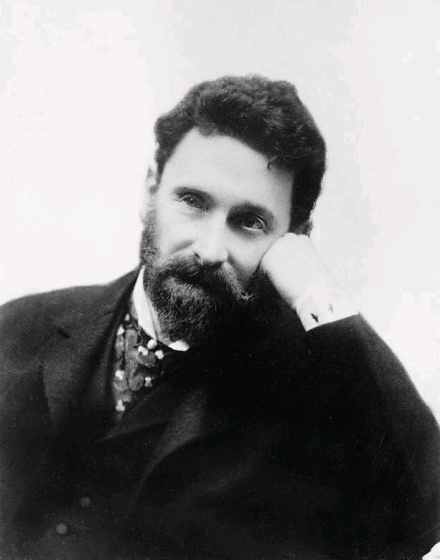

这时的纽约已和他刚从骑兵退伍时大不一样了,已成了一个相当繁华的大都会。为了能在纽约立足,普利策认为还是办报好。于是他买了一家负债累累的《世界报》。1883年5月11日,第一张新《世界报》印出来了,立刻引起了一阵骚动,许多报社的编辑看了都大摇其头,认为这种报纸在纽约是行不通的。但是它每星期都发表由普利策亲手写的社论。社论说出了劳动者的心声,对纽约的富人显贵发出猛烈的抨击。

《世界报》用最浅显易懂的语言,说出了深刻的道理,很快就赢得了读者。普利策还利用报纸这个阵地,支持格罗弗·克利夫兰参加总统竞选。《世界报》列出四个支持他的理由:1.他是个老实人;2.他是个老实人;3.他是个老实人;4.他是个老实人。后来在短短的几年内,《世界报》成了全美国新闻界的泰斗,它所带来的震撼,使人不得不对它另眼相看。普利策热心于政治,1885年,他在国会代表选举中,以高票当选为纽约市的众议员。

可是,妻子凯蒂并不快乐,丈夫越忙,在家陪她和孩子的时间就越少。一天凯蒂跟普利策开玩笑说:“约瑟夫,你整日不归家,是在外面有别的女人了吧?”普利策却点了点头说:“是呀,比你漂亮多了,我也非常喜爱她……”原来,普利策说的是“自由女神”。他在国会就听说了法国人募集了一笔巨款,要塑造一座自由女神像,准备献给美国人民当礼物。这座女神像已塑造好了,正等着装运到美国来。有关人士建议将她安置在罗德岛地势较高的地方,以便让每一个进入纽约港口的人都能看得到,可是国会却迟迟不通过拨款预算。

普利策准备筹募一笔款项,使法国人的礼物可以早日运抵纽约。他于是通过《世界报》,呼吁大家捐款。《世界报》的大声疾呼立刻有了反应。1886年10月,当自由女神像在纽约港口矗立时,普利策与各地名流显要,站立于主持仪式的行列中。

1887年,普利策为纽约市的一次选举奔忙着,他日夜不停地演说,写文章,策划选举事宜。他的身体状况越来越差。有天晚上,主编柯克里走进普利策的办公室,看见他直直地望着自己,两行泪水挂在脸上。原来,普利策什么也看不见了,他的双眼已经瞎了。

为了调养身体,普利策和凯蒂开始了一次长期、悠闲的环球旅游,经过了印度、中国及日本。回到美国之后,普利策便筹划盖一座《世界报》新的大厦。他买下的那块地皮,就是当年退伍时身穿旧军服被有钱人看不顺眼,连擦皮鞋的都撵他走开的那座法国旅馆所在地。

1890年12月10日,纽约最高的一座大楼——新普利策大厦完工了。这是座20层楼的建筑物,地下室用来做印刷厂,一楼为营业部,二楼至十楼为出租的高档写字楼,十楼以上为《世界报》枢纽中心。镀金的圆形顶楼是普利策的办公室。第十一楼是漂亮的卧室套房,专供加班不能回家的编辑使用。建这座大厦,普利策没有分文债务,这座价值200万美元的大厦完全属于他个人所有。

约瑟夫·普利策

约瑟夫·普利策

1931年普利策的儿子赫伯特在经济大萧条时把《世界报》售予斯克里普斯。为此,赫伯特还专门聘请律师,经过一番颇费周折的司法程序,修改了普利策的遗嘱。到了1931年,普利策花费毕生心血创办的《纽约世界报》在经济大恐慌的浪潮中宣告倒闭了。《纽约世界报》大厦也因为修路而被拆除。如今只有《圣路易斯快邮报》还掌握在普利策家族手中,并且依然是美国最有影响力的大报之一。

普利策作为一代报人,为新闻事业留下许多遗产。比如一般认为,《纽约世界报》具有三大特征:文章富有趣味,文字简洁生动,版面新颖活泼。普利策的新闻人生,始终都在追寻一种文字简洁生动、意思明晓畅达的报道风格。

正是通过吸引人的报道内容、简洁明快的文风及活泼生动的版面设计,配合社会运动,使他的报刊读者日益增多,销量日益扩大。同时,报业的经营管理也日益提升。鼎盛的标志就是1890年落成的《纽约世界报》大厦的落成。

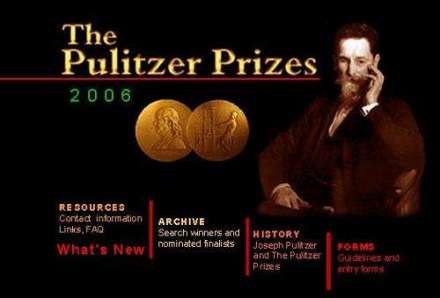

普利策对新闻教育事业影响也尤为突出。1892年普利策第一次向位于纽约的哥伦比亚大学提出捐款创立新闻学院,但被婉拒。在当时,人们还未把新闻当成一门学问,而只是当成一种技艺。并且有许多报纸编辑嘲笑普利策的想法。1904年,他在一篇登于《北美评论》的文章中答道:创办新闻学院的目的“是为了培养更好的记者,让他们办出更好的报纸,以更好地服务于公众......我希望开展一项运动,把新闻提高到一个学术性专业的层次。”此后,他又与哈佛校长C.W.埃利奥特探讨此事。“根据他们的讨论,埃利奥特和普利策提出了一套新闻学院的全部课程,即强调社会科学和人文科学方面的课程,辅之以新闻技巧方面的课程。”

后来,在普利策的一再要求下,哥伦比亚大学终于接收了他的捐赠及计划,按他1911年逝世时的遗嘱,给大学的捐赠总额为200万美元,哥伦比亚大学在这个数目上又增加了50万美元。

但普利策本人并未目睹哥伦比亚大学新闻学院成立,在他去世后一年,学院成立,如今成为美国一家历史悠久、声誉良好的新闻学院,在新闻学界和业界享有崇高声望。此外,学院还主持评选一年一度的普利策新闻奖。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 理学硕士

上一篇 哥伦比亚大学新闻学院