-

地磁场 编辑

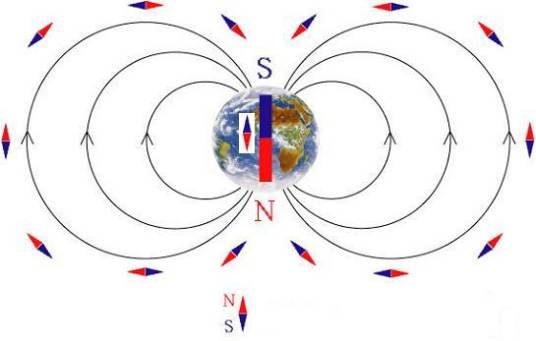

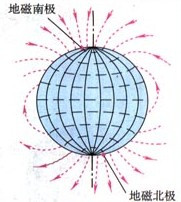

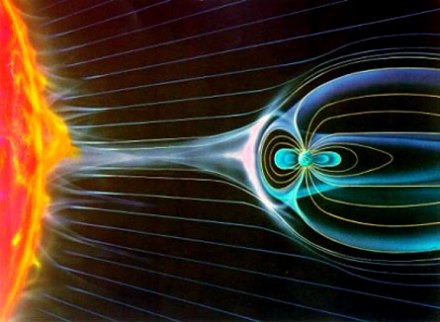

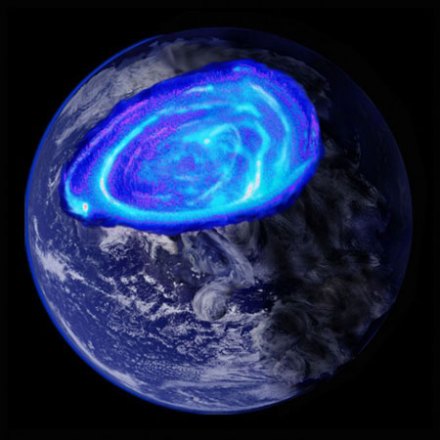

地磁场是指地球内部存在的天然磁性现象。地球可视为一个磁偶极(magnetic dipole),其中一极位在地理北极附近,另一极位在地理南极附近。通过这两个磁极的假想直线(磁轴)与地球的自转轴大约成11.3度的倾斜。地球的磁场向太空伸出数万公里形成地球磁圈引力。地球磁圈对地球而言有屏障太阳风所挟带的带电粒子的作用。地球磁圈在白昼区(向日面)受到带电粒子的力影响而被挤压,在地球黑夜区(背日面)则向外伸出。

行军、航海利用地磁场对指南针的作用来定向。人们还可以根据地磁场在地面上分布的特征寻找矿藏。地磁场的变化能影响无线电波的传播。当地磁场受到太阳黑子活动而发生强烈扰动时,远距离通讯将受到严重影响,甚至中断。假如没有地磁场,从太阳发出的强大的带电粒子流(通常叫太阳风),就不会受到地磁场的作用发生偏转,而是直射地球。在这种高能粒子的轰击下,地球的大气成份可能不是现在的样子,生命将无法存在。所以地磁场这顶“保护伞”对我们来说至关重要。

地磁场强度大约是0.5-~0.6高斯,也就是5~6*E-5特斯拉(50~60μT)。

地磁场

地磁场

地磁场的起源

地球存在磁场的原因还不为人所知,普遍认为是由地核内液态铁的流动引起的。最具代表性的假说是“发电机理论”。1945年,美国物理学家埃尔萨塞根据磁流体发电机的原理,认为当液态的外地核在最初的微弱磁场中运动,像磁流体发电机一样产生电流,电流的磁场又使原来的弱磁场增强,这样外地核物质与磁场相互作用,使原来的弱磁场不断加强。由于摩擦生热的消耗,磁场增加到一定程度就稳定下来,形成了现在的地磁场。

还有一种假说认为

铁磁质在770℃(居里温度)的高温中磁性会完全消失。在地层深处的高温状态下,铁会达到并超过自身的熔点呈现液态,决不会形成地球磁场。而应用“磁现象的电本质”来做解释,认为按照物理学研究的结果,高温、高压中的物质,其原子的核外电子会被加速而向外逃逸。所以,地核在6000K的高温和360万个大气压的环境中会有大量的电子逃逸出来,地幔间会形成负电层。按照麦克斯韦的电磁理论,电动生磁,磁动生电。所以,要形成地球南北极式的磁场,必然需要形成旋转的电场,而地球自转必然会造成地幔负电层旋转,即旋转的负电场,磁场由此而生。

地磁场起源 origin of the main geomagnetic field。

地球物理学的基本问题之一。自1600年英国的吉伯(W.Gilbert)提出“地球是一个巨大的磁石”开始,有关地磁场起源的推测已有近400年的历史,但至今仍未获得圆满解决。

简史 地磁场的主要部分犹如一个近似沿自转轴方向均匀磁化的球体的磁场。因此“永久磁石说”就成为地磁场成因最早和最自然的猜测。当地球物理学家提出地核可能是由铁、镍等强磁性物质组成的时候,这种猜测似乎得到了支持。然而地球内部的温度远超过铁的居里点(见岩石磁性),所以这个假说不能成立。继而有人曾企图借助于带电地球的旋转、回转磁效应、温差电流以及感应电流等物理效应来解释地磁场,但其量值都远远不够大。例如根据回转磁效应,地球由于自转获得的磁化强度约为10~10电磁单位,比与地磁场相当的均匀磁化球体的磁化强度7.2×10-2约小 9个数量级。鉴于从已有的物理规律找不到答案,有人开始探索新的规律。1947年英国物理学家布莱克特(P.M.S.Blackett)发现,当时测定的太阳、室女星座78号星和地球 3个天体的磁矩M和角动量P满足关系,其中G为万有引力常数,c为光速,β为比例常数,约为0.25。布莱克特把这个关系设想为物理学的一个新定律,作为地磁场起源的解释,称为“巨大转体说”。由于有 3个天体的支持,这个假说曾一度引起广泛的关注。为证实这一结果,布莱克特专门设计了一种测弱磁场的高灵敏度仪器,但实验结果是否定的,所以布莱克特本人声明放弃他的假说。

自激发电机说

地磁场

地磁场

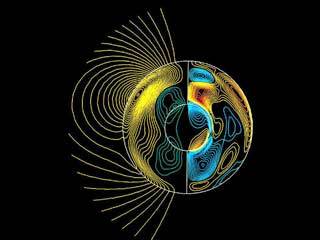

原理 地核内磁流体动力学的研究思路是导电流体和磁场的相互作用如何改变原始的磁场和运动状态,这是“自激发电机说”的基础。

导电流体与磁场

在数学上也就是电磁场方程与流体运动方程的耦合。在磁场中运动的导电流体,根据法拉第电磁感应定律,将在随流体运动的回路里产生感应电动势。若导体是电导率为无穷大的理想导体,感应电流将为无穷大,这显然是不可能的。如果任意运动回路中的磁通量不变,磁力线必然随流体一起运动,犹如磁力线与流体牢固地粘在一起。这个现象称为磁场的“冻结”效应,即磁场与流体完全冻结起来。这时磁场所满足的方程称为“冻结方程”。当流体的电导率为有限时,除不断有焦耳热损耗外,磁场还将不断由强的区域向弱的区域扩散。因此在一般情况下,导电流体中的磁场既受冻结效应的控制,又将不断扩散。这时满足的方程称为“扩散冻结方程”。冻结和扩散两种效应,除与电导率(λ)有关外,还与流体的速度(v)和尺度 (电磁流体力学中,定义无量纲常数为磁粘滞系数。RM>>1时,流体中冻结效应将是主要的;RM<<1时,扩散现象将占优势。

由于磁场的存在,流体运动方程中除原有的作用力外,还将增加电磁力。运动和磁场方程相互耦合的媒介就是电磁力。

导电流体在磁场中运动,将产生感应电流,从而改变原有磁场。如果运动适当,有可能维持某种稳定的磁场。这个过程如同通常的发电机,导电流体相当于发电机的线圈,因此把维持磁场的这种假说称为“发电机说”。当然除这种简单的相似外,两者的过程是完全不同的。在磁流体过程中,由于运动和磁场的耦合,电磁方程和流体运动方程都将成为非线性方程。至今求解这样复杂的非线性方程组仍然是困难的。为此通常把运动和磁场的耦合作为微扰处理,分别求解运动方程和电磁方程。这时两个方程仍为线性方程,相应于方程的“发电机”则称为“线性发电机”。

寿命影响

若地核中产生的地磁场被激发后自由衰减,其衰减寿命约为104年。但古地磁学中已经测到的最老的磁性岩石年龄接近109年,这说明地磁场的寿命远远超出它的自由衰减寿命。为维持这样长寿命的地磁场,必须不断提供能量以补偿焦耳热损耗。地核中的能量来源,以及提供的能量维持怎样的运动才能获得长时间稳定的地磁场,是发电机说要回答的两个基本问题。

地核的电导率是地球内部电导率最高的,约为 3×10-6电磁单位。地磁非偶极场成分的西向漂移表明,非偶极场源有相对于地幔的运动,其速度量级为20公里每年。这要比被地质现象所证实的固体地壳的运动高 5个量级,因此从焦耳热损耗和运动量级考虑,液体地核是地磁发电机最有利的场所。

发电机的能量图像 根据液核中磁流体动力学原理可知,发电机的能量转换过程是运动能与磁能的转换,其转换媒介是电磁力。运动反抗这种电磁力做功将对系统提供能量,其中一部分用来补偿焦耳热损耗,剩余的用来增加系统的磁场能量和向核外输送电磁能从而改变核内与核外的磁场。

这一过程可以用方程表示 :

方程式右端为电磁力,其中j 为电流密度; (对整个液核积分)代表运动(V)反抗电磁力做功;WH为液核中的总磁能;Jσ为液核中的焦耳热损耗率;FE为单位时间内通过液核表面向外输送的电磁能。对于稳定发电机,核内和核外磁场不随时间变化,方程变为:Jσ=AH

即运动反抗电磁力做功所提供的能量全部用来补偿焦耳热损耗。

运动能量提供的方式与作用力有关。产生运动的力除电磁力外,主要是重力与流体静压力,液核内力学能量的转换方程为:,

其中为液核总动能的减少率;FP为流体静压力通过液核表面向核内的能量输送率,重力做功在核内和表面上都将产生位能的释放;FG是在液核表面上由于质量交换所产生的位能释放率,例如地幔物质由于重力分异落入地核产生的能量交换即属此类;Gτ是由于沿着介质运动方向密度不均匀性产生的位能释放,热对流即属此类。发电机过程中流体运动反抗电磁力做功,或者以系统的动能减少为代价,或者由重力位能的释放和表面流体静压力做功来提供,当然也可以是几种因素的综合效果。当系统稳定时, FP+FG+Gτ=AH=Jσ

这时重力位能的释放与流体静力做功全部用来补偿焦耳热损耗。

非稳定状态下的能量转换方程则是

由地核内磁场的总能量(WH)和磁场的自由衰减时间,可以估计液核中焦耳热损耗 (能量提供率。

能量来源

早期埃尔萨塞和布拉德都假定,长寿命放射性元素所维持的热对流是发电机能量的提供者。由Gτ可以估计,要提供1017尔格/秒的能量,则地核中单位质量的生热率需高达 100尔格/(克·秒)。而由地面总热流计算地壳中放射性元素的生热率仅有10-3~10-1尔格/(克·秒),两者相差几个量级,显然是不合理的。有人主张内核是由液态核凝固而成,这个过程至今还在继续,它所放出的潜热将维持热核的热对流,这同样会遇到量级上的困难。1968年马尔库斯(W.V.R.Malkus)由实验证实,在地球的进动过程中由于地幔与地核动力扁度的差异(见地球自转),两者将有不同的进动角速度,前者快于后者。由于地球是一个扁球体,地幔将迫使地核有相同运动的趋势,这时地幔通过FP对地核提供能量,可以维持地磁发电机。近年也有人对此提出异议,认为其量级远远不够。还有人主张若地球深部的化学分异和重力分异仍在进行,则重力位能的释放(Gτ,FG)将提供能量。可见,地核中的各种可能的能量来源,无不涉及地球演化与地球内部的物理状态等地球物理基本问题,在目前要得到满意的解答是困难的。

维持地磁场的物理模式

地磁场

地磁场

地磁场的倒转

属于非稳态发电机的内容,至今还没有如上述稳态发电机那样全过程的描述。若液核中的对流涡旋运动受到扰动将有可能使磁场极性反转。例如帕克曾证明,若液核中南北纬度25°之间的涡旋运动普遍消失,则地磁场将倒转。也有人主张地磁场倒转是非线性发电机过程的固有性质,即磁场和运动相互耦合,到一定程度线性发电机不再维持,非线性作用将有可能使地磁场倒转。

无论稳态和非稳态发电机过程学说,目前都很不完善。关于地磁场起源问题仍处于研究阶段

磁场强度

像海龟、鲸鱼、候鸟等众多迁徙动物均能走南闯北,每年可旅行几千公里,中途往往还要经过汪洋大海,但是还能测定精确的位置。科学家们发现,海龟能通过地球磁场和太阳及其他星体的位置来辨别方向。但对于迁徙中的海龟来说,仅有“方向感”是不够的,它们可能还有一张“地图”,用于明确自己的地理位置,最终到达某个特定的目的地。美国北卡罗来纳大学查珀尔希尔分校的肯洛曼研究小组发现,绿海龟对不同地理位置间的地磁场强度、方向的差别十分“敏感”,它们能通过地磁场为自己绘制一张地图。

地理子午线

信鸽能在遥远的地方飞回而不迷失方向,也是由于地磁的帮助

地磁场的强弱叫地磁感(应)强度,地磁场的磁子午线与地理子午线间的夹角叫磁偏角,地球上某处地磁场方向与地面水平方向间的夹角叫磁倾角,这三个物理量称为“地磁三要素”。但是从地球的一个地方到邻近的另一个地方,地磁要素的变化一般都十分微小。

地磁场图记录了地球表面各点的地磁场的基本数据和它们的变化规律,它是航海、航空、军事以及地质工作不可缺少的工具。船舶和飞机航行时,用磁罗盘测得的是地磁方位角,因此只有知道了当时当地的磁偏角数值,才能确定地理方位和航行路线。

磁暴

一般来说,地磁要素的变化是很小的,但是跟太阳活动有密切联系的磁暴现象,却发生得十分突然。这是因为太阳黑子活动剧烈的时候,放出的能量相当于几十万颗氢弹爆炸的威力,同时喷射出大量带电粒子。这些带电粒子射到地球上形成的强大磁场迭加到地磁场上,使正常情况下的地磁要素发生急剧变化,引起“磁暴”。发生磁暴时,地球上会发生许多奇异的现象。在漆黑的北极上空会出现美丽的极光。指南针会摇摆不定,无线电短波广播突然中断,依靠地磁场“导航”的鸽子也会迷失方向,四处乱飞。地磁场能阻挡宇宙射线和来自太阳的高能带电粒子,是生物体免遭危害的天然保护伞。

所以这个“超巨”的地磁场,对地球形成了一个“保护盾”,减少了来自太空的宇宙射线的侵袭,地球上生物才得以生存滋长。如果没有了这个保护盾,外来的宇宙射线,会将最初出现在地球上的生命幼苗全部杀死,根本无法在地球上滋生。

地下资源

地球上某些地区的岩石和矿物具有磁性,地磁场在这些埋藏矿物的区域会发生剧变,利用这种地磁异常可探测矿藏,寻找铁、镍、铬、金以及石油等地下资源。

地磁场形成

地磁场形成

小指南针

科学家们通过对海底熔岩的研究发现,地球的磁场曾经发生过多次翻转。众所周知,炽热的岩浆中含有数以万计的矿物质,就好像一个个“小指南针”。当岩浆冷却下来后,这些“指南针”也被固定住不再发生变化。这样,其“南北极”的指向就记录了当时地球磁场的方向。研究表明,地球磁场平均每50万年翻转一次,而最近一次的翻转发生在78万年前。由于一百多年来磁场不断减弱,人们不禁担心,地球磁场的又一次“大变脸”是否即将来临?

熔融体

科学家指出,存在于地核周围的铁流体(熔融体)好像一部“发动机”,不停地将巨大的机械能转化成为电磁能,从而形成了地磁场。而铁流体有时会形成巨大的漩涡,迫使自己的流向发生变化,这就引起了地球磁场的改变。地磁场的两极倒转是一个极其漫长的过程,大约需要5000到7000年才能完成。本来,这不是什么可怕的事,但是,在此过程中,保护人类免受强烈电离辐射的地球磁场将会完全消失,这就将造成极其严重的后果。

磁极变换

对于人类和所有生物来说,地磁变换是灾难性的。地磁消失后,宇宙中的各种射线都会直达地表,地球上生活的生物将失去“保护伞”,受到强烈辐射的伤害。还有科学家认为,地磁场改变导致染色体畸变,会使动植物发生变异生长,还会使一些被压制的地壳运动提前。因此,地球磁极的变换是人类面临的最大的威胁。地磁真的会消失吗?

地球磁场真的需要逆转吗?不!

地电学

我们脚下的大地有电流在流动,这一现象是不争的事实。因为我们知道,在太阳风强烈时大地里的电流可以烧坏供电设备和各类的通信设备,有时甚至可以烧毁输油管道。地学类的本科大学生所学的《地球物理学基础》里也有“地电学”这门学科的分支。

有人说:大地里的电流我们既看不见,也无法测量。所以我们很难对它们进行探讨。可是我们从现代学科的《电磁学》里知道:“流动的电流会产生磁场,变动的磁场会生出电流。”依此,我们可以认定:大地电流在地面以上的表现就是地球磁场。由于地球磁场是已知的,我们可以假设一些边界条件;这样就能进行理论试算得到:大地电流的大致状况。电场、磁场相辅相成,在地球上的也不例外。

以上所说,大地电流地磁场说应该就是地球磁场的成因。有人会问,地球磁场理论,近代科学界普遍认为是:地核相对自转发电机理论。实际上地核发电机磁场理论是一个非常不切实际的想法。有现代科学知识的人应该知道:在无外界干扰的独自自转的行星级天体,无论你怎样设计它的结构,它是不可能发出电来而形成广大磁场的,因为它本身不具有能量来源。

磁倾角的上翘

上个世纪初,人们意识到:各类岩石的剩余磁性记载着当时形成岩石时的磁场特性。在半个多世纪里,人们测遍了所有的能找得到的各种石头。测量的结果令人震惊:大多数岩石的剩余磁场方向和当地磁场方向正好相反,而且反向剩磁的磁倾角不再是下垂,它变成为上翘(纬度越高上翘的值越大)。为了解释岩石剩余磁场的反向,1928年,日本的松山基范说:是当时的地球磁场翻转了。因为没有人能提出更好的解释,地磁场翻转说就成为学界的当然解释。反向剩磁磁倾角的上翘的现象至今却没有人能够给出解释,而且地学界甚至都不敢提及。

依据地磁场的形态,大地电流应该是一个在地壳中沿纬度方向流动的,很薄的地球层体。它在赤道附近的电流最大,在两极处的电流很小。该电流层并不是固定在地壳某位置上不变的,地球的演化使电流层在地壳中上下波动。地球演变中,在地电流层之上冷却的岩石是正向剩磁,磁倾角向下。在地电流层以下形成的岩石,它获得的剩磁就是反向磁性,磁倾角上翘。在大地电流层中间形成的岩石无剩磁。用大地电流层解释岩石剩磁反向,其可以和实际情况符合的很好。这种解释应该就是实际发生的情况。地磁场在地球的演化过程中,不需要翻转,也没有翻转机制和其他生物学表现。

太阳黑子

地磁场

地磁场

试验方法

关于地球磁场近年来为何在减弱,大地电流的能量来源等问题,我在《地球磁场》一书中有着详细地讨论。希望大家有兴趣。该书由中国新闻联合出版社出版,简介如下:令人惊奇的司南现象,让人心惊胆战的电闪雷鸣,使人无法理解的厄尔尼诺现象,还有神奇的百慕大三角海区失踪事件。它们都曾经给人以无穷的遐想。实际上它们都是磁场作用在地球表面而产生的自然现象。书中给出这些自然现象的理论解释及其试验方法。

对细胞膜结构及特性的作用:Grandolfo等在研究后提出磁场可以影响细胞静态及动态膜特性;另一方面,低频磁场在影响细胞膜基本结构的同时,还能通过增加脂质的扩散率,进而影响细胞膜的通透性;

促进骨质增长:磁场作用能够促进成骨细胞的增值,一定强度的静磁场作用能使成骨细胞中的钙离子浓度增加,而且一定强度的静磁场作用能够促进成骨细胞的增值和分化,其可能的原因是在静磁场作用下,细胞膜钙离子通道开启,胞外大量钙离子进入胞内或可能是胞内“钙库”大量释放的结果

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。