-

三十年战争 编辑

三十年战争(英语:The Thirty Years' War;德语:der Dreißigjährige Krieg;法语:La guerre de trente ans;西班牙语:La guerra de los treinta años;瑞典语:trettioåriga kriget;丹麦语:tredive års krig;1618年—1648年),是由神圣罗马帝国的内战演变而成的一次大规模的欧洲国家混战,也是历史上第一次全欧洲大战。这场战争是欧洲各国争夺利益、树立霸权的矛盾以及宗教纠纷激化的产物。战争以哈布斯堡王朝战败并签订《威斯特伐利亚和约》而告结束。中世纪后期神圣罗马帝国日趋没落,内部诸侯林立纷争不断,宗教改革运动之后又发展出天主教和新教的尖锐对立,加之周边国家纷纷崛起,于1618年到1648年爆发了欧洲主要国家纷纷卷入德意志内战的大规模国际战争。战争基本上是以德意志新教诸侯和瑞典、丹麦、法国(法国是信天主教的,但是为了称霸欧洲和新教国家站在了一起)为一方,并得到荷兰、英国、俄罗斯的支持;神圣罗马帝国皇帝、德意志天主教诸侯和西班牙为另一方,并得到教宗和波兰的支持。这场战争推动了欧洲民族国家的形成,是欧洲近代史的开始。这场战争使德意志各邦国大约被消灭了25%~40%的人口;路德城维滕贝格四分之三人口阵亡,波美拉尼亚百分之六十五的人口阵亡,西里西亚四分之一的人口阵亡,德意志各邦国男性有将近一半阵亡。

名称:三十年战争

发生时间:1618年-1648年

地点:整个欧洲(主要位于德意志地区)

参战方:瑞典、法兰西王国、荷兰共和国、波西米亚王国、丹麦-挪威联合王国、萨克森选侯国、勃兰登堡-普鲁士、英格兰王国、苏格兰王国等 VS 神圣罗马帝国、西班牙帝国

结果:哈布斯堡王朝战败,签订《威斯特伐利亚和约》

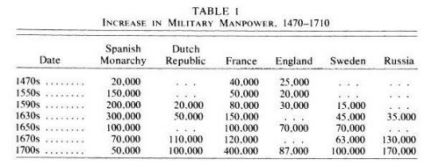

参战方兵力:瑞典150,000,丹麦20,000等神圣罗马帝国100,000~200,000等

伤亡情况:估计死亡:8,000,000人(94%为神圣罗马帝国居民)

主要指挥官:古斯塔夫二世、路易十三、斐迪南二世、斐迪南三世、腓力四世

经典战役:布雷达之围、马坦萨斯湾海战

影响:欧洲民族国家意识形成

哈布斯堡王朝极力限制新教活动,争取旧教诸侯重振帝国皇权,并得到罗马教皇、西班牙和波兰贵族的支持。

三十年战争

三十年战争

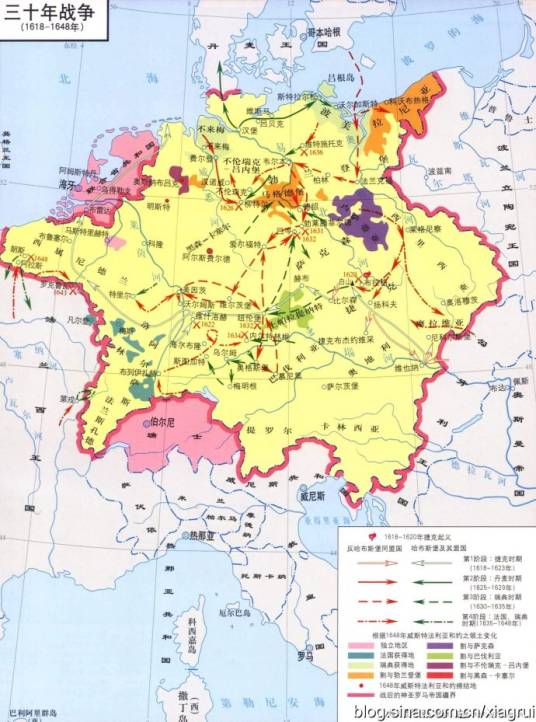

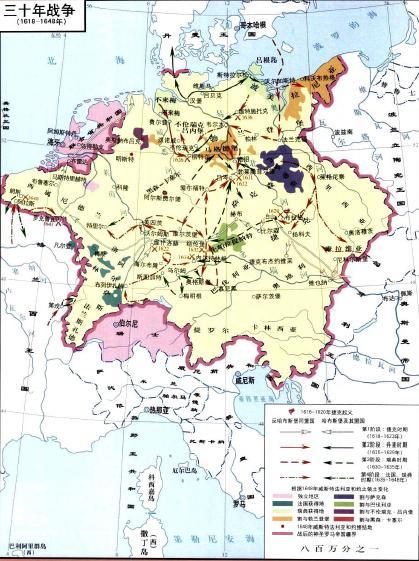

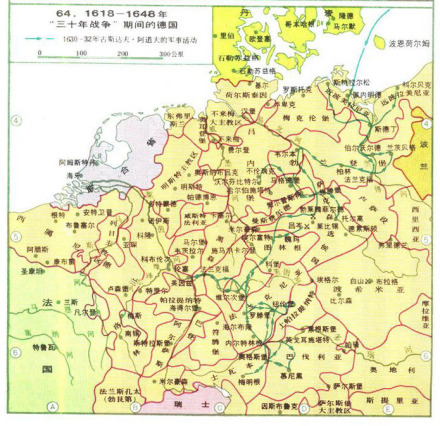

三十年战争地图

三十年战争地图

斐迪南二世下令禁止布拉格新教徒的宗教活动,拆毁其教堂,并宣布参加新教集会者为暴民。1618年5月23日,武装起来的新教徒冲进王宫,把皇帝的钦差从窗口抛入壕沟,史称“掷出窗外事件”,它成为三十年战争的开端。

三十年战争是欧洲几百年来宗教和国际政治各种矛盾的总爆发。正如瑞典国王古斯塔夫二世在给他的首相的信中所说:“各个小型的战争,在这里都汇集成一个全面的欧洲战争”。

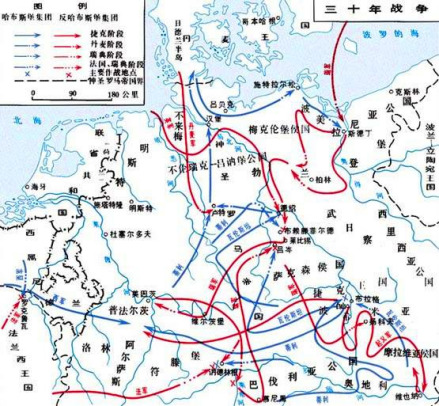

三十年战争时期的德意志战略态势

三十年战争时期的德意志战略态势

三十年战争

三十年战争

军队规模

军队规模

1576年鲁道夫二世即位,德意志开始迫害新教徒。天主教徒与新教徒冲突过程中,形成了两个相互对立的政治军事联盟:以普法尔茨选帝侯弗里德里希五世为首的新教联盟(1608年)和以巴伐利亚公爵马克西米利安一世为首的天主教联盟(1609年)。德意志的国内矛盾给欧洲列强以可乘之机。

法国支持新教联盟,以便对周围各国建立霸权,并阻止哈布斯堡王朝在德意志边界诸侯国地位的加强。丹麦在攫取德意志的石勒苏益格和荷尔斯泰因两州后,又力图占领德意志北部各诸侯国。瑞典则想把波罗的海变成本国的“内海”。

荷兰极力削弱西班牙和奥地利,并使本国商船队在古老的汉萨同盟商路上获得控制权。英国既反对哈布斯堡王朝在德意志西北部和北海地区加强势力,同时也不希望反哈布斯堡王朝同盟各国强大;它在欧洲和近东的利益,其中包括同奥斯曼土耳其帝国的关系,与法国的利益发生了冲突。奥斯曼帝国虽然未参加三十年战争,但却指望利用这次战争来巩固自己在巴尔干半岛的地位。被看作是“基督教先锋”的奥地利如若战败,可使奥斯曼帝国摆脱其在巴尔干地区的主要敌人。俄国与波兰立陶宛王国进行战争,是为收复在波兰、瑞典对俄国的武装干涉(十七世纪)期间被波兰立陶宛王国侵占的领土。

三十年战争爆发前夕,敌对双方均拥有常备雇佣军,总兵力各达2.5~5万人。这些军队在建制上分为旅和团。它们虽然经严格训练,但军纪和战斗素质都较差。瑞典军经国王古斯塔夫二世·阿道夫改组,战斗力较强,自由农民和市民是这支军队的强大的来自本民族的骨干力量。它装备有轻型火炮和火枪(纸制弹壳),这些武器的特点是射速高。瑞典军步兵团火枪手占2/3,长矛手占1/3,其他国家的军队则相反。为了充分发挥步骑枪火力的威力,古斯塔夫·阿道夫把步兵和骑兵原来的纵深配置队形改成3~6列横队。瑞典和其他国家军队的野战炮兵由轻、重炮兵连编成。瑞军平均每千人配备火炮5~12门,而其他国家的军队每千人仅配备火炮4~5门。战争导火线是1618年的波希米亚(今捷克)人反抗神圣罗马帝国的民族及宗教战争。而整场战争共分为4个阶段,分别是捷克阶段(1618年~1624年)、丹麦阶段(1625年~1629年)、瑞典阶段(1630年~1635年)及全欧混战阶段(1636年~1648年),最后以哈布斯堡王朝集团战败,参战各国于1648年签订《威斯特伐利亚和约》为止,共达三十年之久。

新教联盟

瑞典王国(1630-1648)

法兰西王国(1635-1648)

丹麦-挪威联合王国(1625-1629)

波西米亚王国(1618-1620)

尼德兰联省共和国

萨克森选侯国

普法尔茨选侯国

勃兰登堡-普鲁士

布伦瑞克-吕纳堡

英格兰王国(1625-1630)

苏格兰王国(1625-1638)

特兰西瓦尼亚公国

匈牙利反哈布斯堡叛军

奥斯曼帝国(支持)

俄罗斯沙皇国(支持)

天主教联盟

西班牙帝国

神圣罗马帝国

奥地利大公国

波西米亚王国(自1620)

丹麦-挪威联合王国(1643-1645)

波兰立陶宛联邦(支持)

掷出窗外事件

掷出窗外事件

全面反奥

1619年6月波希米亚起义军进兵至哈布斯堡王朝的首都维也纳近郊,并与当时已继位为神圣罗马帝国皇帝的斐迪南二世进行谈判。斐迪南逼于形势,在表面上假意答允进行谈判,实际上在暗地里向天主教同盟求助,并答允将来把普法尔茨选帝侯的爵位转让予巴伐利亚公爵马克西米利安一世,以换取天主教同盟出兵相助。不久,天主教同盟即出兵二万五千人,并赞助神圣罗马帝国皇帝大量金钱。起义者被逼于该年八月退回波希米亚,而波希米亚议会亦于该月选出信奉新教的普法尔茨选帝侯弗里德里希五世为波希米亚国王。

皇帝反攻

描述蒂利伯爵胜利的白山战役油画

描述蒂利伯爵胜利的白山战役油画

1620年11月8日,波希米亚和普法尔茨联军在白山战役与蒂利伯爵所统率的天主教同盟军决战,联军虽占有地利,但因装备落后,终为天主教同盟军所败,弗里德里希五世被逼逃亡荷兰,而波希米亚则重新纳入神圣罗马帝国的版图。

波希米亚约有四分之三的地主的土地落入神圣罗马帝国的贵族之手。而神圣罗马帝国皇帝更强迫波希米亚的百姓改信天主教,并焚毁波希米亚的书籍,以及宣布德语为波希米亚的官方语言。1621年至1623年,蒂利伯爵再度击败普法尔茨的新教诸侯军队。至此战争的第一阶段—捷克阶段以哈布斯堡皇室为代表的天主教同盟军获胜为结束。

全欧反奥

捷克阶段的战事虽然告终,但法国并不能容忍查理五世时期的哈布斯堡帝国复活;而荷兰共和国(尼德兰联邦)则于1568年与西班牙开战,至此仍未结束(八十年战争)。英王詹姆斯一世则担心其女婿普法尔茨选帝侯弗里德里希五世的命运;丹麦和瑞典则不愿看到神圣罗马帝国皇帝再度在全国实施有效的统治。

因此,本来只是波希米亚人反对神圣罗马帝国战争演变为广泛的国际战争。1625年,法国首相黎塞留提议英国、荷兰与丹麦结成反哈布斯堡联盟,丹麦负责出兵,而英国与荷兰则在幕后支持,由此战争的第二阶段—丹麦阶段正式展开。

丹麦出兵

三十年战争

三十年战争

这次新教联军可说是节节获胜,但于1628年,神圣罗马帝国皇帝雇用声名显赫的波希米亚贵族华伦斯坦的雇佣军,华伦斯坦不负其所望,于该年4月于德绍桥战役击败曼斯菲尔德,其后再在沃加斯特战役击败丹麦,并控制了萨克森。丹麦被迫于1629年5月与神圣罗马帝国皇帝签定《吕贝克和约》,并保证不再插手德意志事务。战争第二阶段以神圣罗马帝国皇帝的势力伸延到波罗的海告终。

瑞典出兵

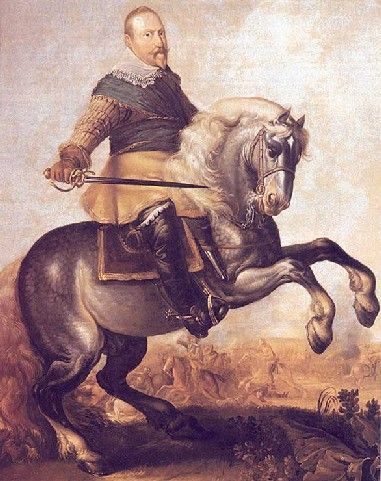

战场上的古斯塔夫二世

战场上的古斯塔夫二世

大败皇帝

吕岑战役(1632年)

吕岑战役(1632年)

神圣罗马帝国皇帝在这危急存亡之际,再度起用原被贬斥的华伦斯坦为统帅,在纽伦堡会战挫败古斯塔夫二世。华伦斯坦在1632年11月与瑞典军进行吕岑会战,可是瑞典再度获胜,但同时瑞典军的主帅古斯塔夫二世国王亦阵亡,从此瑞典军丧失进攻能力,而华伦斯坦则退回波希米亚,后来因为被神圣罗马帝国皇帝所猜妒,遭到其派刺客暗杀。

再度反攻

三十年战争

三十年战争

法国出兵

哈布斯堡皇室再次获胜使得法国大为震惊,此前,法国自身是天主教国家,而且内部贵族与胡格诺派叛乱,一直只是假手他国以削弱哈布斯堡皇室的实力,但当丹麦、瑞典与神圣罗马帝国的新教诸侯均告失败后,法国终于在首相黎塞留的带领下直接出兵,与瑞典联合对哈布斯堡王朝作战。从此战争进入第四阶段—全欧混战阶段。

法国获胜

1636年~1637年,西班牙出兵法国,与神圣罗马帝国由南北两路夹攻,并且一度进逼至法国首都巴黎,但最后为法军所败。1638年,法军攻打西班牙的巴斯克地区,战败于富恩特拉维亚保卫战;法军出兵加泰罗尼亚,支援加泰罗尼亚大起义(1639年——1651年),给了西班牙致命的打击,并间接导致了葡萄牙脱离西班牙控制。

1638年8月法国海军打败举世闻名的西班牙海军,1639年10月西班牙海军的主力更被原来籍籍无名的荷兰海军歼灭(唐斯之战)。1643年5月,第四代孔代亲王与杜伦尼子爵在罗克鲁瓦战役中共同击溃西班牙陆军的主力,法国陆军由此取代西班牙成为欧洲第一陆军。

丹麦参战

1642年11月,瑞典军于布莱登菲尔德再度击败神圣罗马帝国军,但此时丹麦王却嫉妒瑞典军的战果,并恐惧瑞典强大后,丹麦受其所制,因此乘瑞典军攻进南德意志之际,向瑞典宣战。丹麦曾于1644年击败瑞典与荷兰的联合舰队,但其后丹麦海军却被重新组建的瑞荷联合舰队全歼。在经过三年(1643年~1645年)战争后,瑞典军成功从水陆两路进逼丹麦,逼使丹麦停战求和。

瑞典获胜

1645年3月,瑞典军在波希米亚大败神圣罗马帝国军队,而该年8月法军又于纳林根会战(第二次讷德林根战役)击溃神圣罗马帝国军,神圣罗马帝国皇帝的德意志领土大部分被占领。

1648年,法瑞两国联军再在处斯马斯豪森会战及兰斯会战完胜神圣罗马帝国军。

战争结束

战至此时,双方都已元气大伤,结果于该年10月双方达成和解协议,缔结了两个和约—《奥斯纳布吕克条约》与《明斯特和约》,合称《威斯特伐利亚和约》,至此三十年战争完全结束。

世界

三十年战争,推动了欧洲近代民族国家的形成,是欧洲近代史的开始。

《威斯特伐利亚和约》的缔结承认了神圣罗马帝国统治下的许多邦国是独立的主权国家。于是,在欧洲出现了为数众多的独立的主权国家。确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则,被认为是近代国际关系的开端。

《威斯特伐利亚和约》的签订标志着近代意义上的国际社会得以形成,由它决定的国际法也真正产生。

《威斯特伐利亚和约》建立了威斯特伐利亚体系。其所构建的国际秩序影响深远,一直延续到1815年维也纳会议所确立的维也纳体系。而威斯特伐利亚体系的影响持续到当代。

德意志分裂

三十年战争期间的德国

三十年战争期间的德国

战争结束时,情况并没有多少改变。哈布斯堡家族依然享有帝王的尊贵,而各类领地实际上依旧是独立的实体。《威斯特伐利亚和约》赋予这些领地的统治者实行他们自己的外交政策的权利,这在理论上使他们比以往任何时候都更加独立。然而实际上,他们早就在奉行自己的外交政策了,不受皇帝约束。因此三十年战争和《和约》对他们的地位没有什么影响。

这场战争,给控制神圣罗马帝国的哈布斯堡王朝以沉重的打击,使它在欧洲恢复天主教统治和建立大一统帝国的计划成为泡影。

其实,三十年战争对德意志政治和宪法发展的重要意义主要体现于没有发生的事情上面,而不是体现于已经发生的事情上面。长期以来,哈布斯堡家族一直在寻求增强他们对神圣罗马帝国的广大领土和资源的实际控制权。他们最愿意看到的是将帝国变成一个统一的君主制国家,就像英国和法国那样。三十年战争是他们为实现统一德意志的目标所做的真真切切的最后尝试,但他们失败了。

荷兰独立

这场战争后,荷兰与瑞士的独立受到保障,而荷兰不仅正式独立,而且成为新的海上霸主。

西班牙衰落

西班牙在战争中失利,国土上又爆发了加泰罗尼亚大起义与八十年战争,在战后失去鲁西荣与荷兰,《威斯特伐利亚和约》的签订使得西班牙摆脱在德意志与尼德兰的战争,但与法国的战争持续至1659年《比利牛斯和约》的签订,从此彻底失去了欧洲霸主的地位,并于不久之后的西班牙王位继承战争后彻底失去一流强国的地位。

法国兴起

法国在这场战争和后续的法西战争中取得了阿尔萨斯-洛林主权,并获得了欧洲霸主的地位,这一地位直到西班牙王位继承战争后被奥地利短暂夺走(但通过波兰王位继承战争重新夺回欧洲霸主的地位直至七年战争或拿破仑战争的结束)。

瑞典兴起

瑞典国王取得了德意志的波罗的海沿岸的大片土地,并因此成为了德意志的诸侯,可以随时插手德意志的内部事务。而且瑞典亦得到五百万杜卡登(Dukaten,德意志货币)的赔款,并从此一跃成为北欧强国。直到北方战争的爆发。

战术改变

战争中诸国开始实行征兵制,并建立了常备军与后勤系统,使军队可以进行持久战。军队亦逐渐精简化,以符合机动战的要求;瑞典国王古斯塔夫二世所进行军事改革,即以火枪兵取代长矛兵,先以炮兵进行集中火力的攻击,再以骑兵出动进行突击,最后由步兵负责清理敌军的三段式战法,更成为其后战争的标准战法。

古斯塔夫二世

瑞典军队统帅古斯塔夫二世

瑞典军队统帅古斯塔夫二世

华伦斯坦

天主教的神圣罗马帝国军队统帅华伦斯坦

天主教的神圣罗马帝国军队统帅华伦斯坦

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。