-

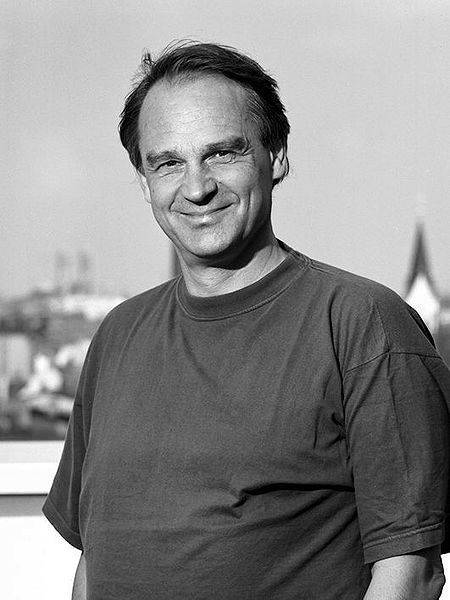

格尔德·宾宁 编辑

中文名:格尔德·宾宁

外文名:德语:Gerd Binnig

国籍:德国

出生地:法兰克福

出生日期:1947年7月20日

职业:物理学家

毕业院校:法兰克福大学(学士,硕士,博士)

主要成就:1986年诺贝尔物理学奖扫描隧道显微镜德国奥托·克隆奖

宾宁居住在法兰克福和附近的奥芬巴赫,并在这两座城市上学,1966年宾宁从奥芬巴赫的中学毕业,1973年又在法兰克福大学获得硕士学位,1978年同样在法兰克福大学完成论文《Tunnelspektroskopie an supraleitendem (SN)x》(超导材料(SN)x的隧道光谱学)并获得博士学位。当年,他加入了IBM公司的苏黎世研究实验室的物理研究组,这是宾宁一生中的一个重要决定,他在IBM公司认识了瑞士物理学家海因里希·罗雷尔。

1981年,宾宁和海因里希·罗雷尔一起在IBM公司在苏黎世研究实验室研发出扫描隧道显微镜,使用这种显微镜技术,可以通过在金属或半导体表面上仅几个原子直径的高度进行针尖扫描,对表面上的单个原子进行成像。为此他于1983年作为德国最优秀的青年物理学家,被授予奥托·克隆奖(Otto-Klung-Preis)。并且在1986年,格尔德·宾宁和海因里希·罗雷尔因发明了扫描隧道显微镜,而与恩斯特·鲁斯卡(电子显微镜的发明者)共同获得诺贝尔物理学奖。

1985年至1986年宾宁被派往IBM公司在美国加利福尼亚州圣荷西的阿尔玛登研究中心,1987年至1988年任附近斯坦福大学的访问教授。1986年,宾宁、IBM公司苏黎世研究实验室的克里斯托夫·格贝尔(Christoph Gerber)和斯坦福大学的Calvin Quate一起发明了原子力显微镜。

1994年,宾宁组建了Delphi2 Creative Technologies GmbH公司,后改名Definiens GmbH有限责任公司,现在是Definiens AG股份公司,总部位于慕尼黑,该公司旗下Definiens Imaging GmbH公司开发的影像分析软件eCognition在面对对象的图像分类领域获得了成功。

扫描隧道显微镜技术是扫描探针显微术的一种,基于对探针和表面之间的隧穿电流大小的探测,可以观察表面上单原子级别的起伏。此外,扫描隧道显微镜在低温下可以利用探针尖端精确操纵单个分子或原子,因此它不仅是重要的微纳尺度测量工具,又是颇具潜力的微纳加工工具。

格尔德·宾宁、魁特(Calvin Quate)和格勃(Gerber)于1986年发明第一台原子力显微镜,而第一台商业化原子力显微镜于1989年生产的。AFM是在纳米尺度操作材料,及其成像和测量最重要的工具。信息是通过微悬臂感受和悬臂上尖细探针的表面的“感觉”来收集的,而压电元件可以控制样品或扫描器非常精确的微小移动,用导电悬臂(cantilever)和导电原子力显微镜附件则可以测量样品的电流偏压;更高级的仪器则可以测试探针上的电流来测试样品的电导率或下表面的电子的移动,不过这种测试是非常艰难的,只有个别实验室报道了一致的数据。利用微悬臂感受和放大悬臂上尖细探针与受测样品原子之间的作用力,从而达到检测的目的,具有原子级的分辨率。由于原子力显微镜既可以观察导体,也可以观察非导体,从而弥补了扫描隧道显微镜的不足。

原子力显微镜是由IBM公司苏黎世研究中心的格尔德·宾宁与斯坦福大学的Calvin Quate于一九八五年所发明的,其目的是为了使非导体也可以采用类似扫描探针显微镜(SPM)的观测方法。原子力显微镜(AFM)与扫描隧道显微镜(STM)最大的差别在于并非利用电子隧穿效应,而是检测原子之间的接触,原子键合,范德瓦耳斯力或卡西米尔效应等来呈现样品的表面特性。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。