-

保罗·约瑟夫·戈培尔 编辑

保罗·约瑟夫·戈培尔(德语:Paul Joseph Goebbels,生卒:1897年10月29日-1945年5月1日),德国政治家,演说家。其担任纳粹德国时期的国民教育与宣传部部长,擅长讲演,被称为“宣传的天才”、“纳粹喉舌”,以铁腕捍卫希特勒政权和维持第三帝国的体制,被认为是“创造希特勒的人”。戈培尔1921年于海德堡大学获得哲学博士学位,博士论文关于19世纪浪漫主义喜剧。他先后作为记者、银行出纳和证券交易所传唤员。他也撰写小说及喜剧,但不被出版商认同。1923年,法国比利时联军占领鲁尔区。1924年,戈培尔受到希特勒演讲的感染,加入纳粹党,谋求通过政治活动而出人头地,戈培尔与纳粹党开始接触并于次年入党,他被任命为在柏林地区的领导人。在位期间,他充分发挥了他的宣传技能,在纳粹报纸和纳粹准军事组织冲锋队的帮助下,与当地的社会主义和共产主义政党联合。1928年,他已成为了党内数一数二的人物。1933年,希特勒及纳粹党执政后,他被任命为宣传部长。上任后第一件事即是将纳粹党所列的禁书焚毁,他对德国媒体、艺术和信息的极权控制随之开始。戈培尔直至最后一刻始终陪伴在希特勒身边,1945年希特勒自杀前任命他为德国总理,在希特勒自杀不久后,戈培尔在晚8时与妻子在帝国总理府地下室外自杀。

中文名:保罗·约瑟夫·戈培尔

外文名:Paul Joseph Goebbels

别名:无敌宣传家、纳粹喉舌

国籍:德国

民族:德意志

出生地:莱茵地区雷特城

出生日期:1897年10月29日

逝世日期:1945年5月1日

毕业院校:波恩大学、慕尼黑大学等

代表作品:《迈克尔》《戈培尔日记》

职业:纳粹德国宣传部长,后任纳粹德国总理

主要成就:宣扬纳粹主义,反犹理论,辅佐希特勒统治纳粹德国。

才能:演说

主要罪行:焚书活动,煽动战争狂热

星座:天蝎座

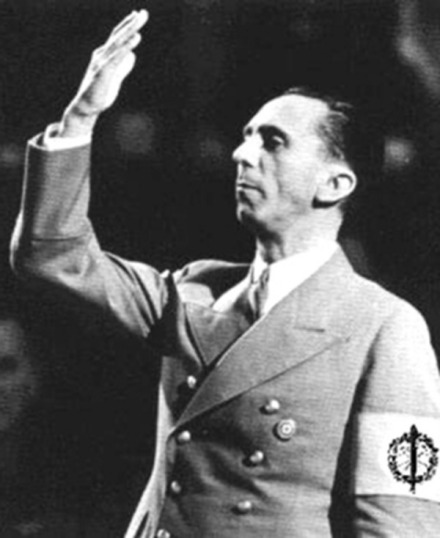

保罗·约瑟夫·戈培尔

保罗·约瑟夫·戈培尔

从1917年夏到1921年春,戈培尔主要依靠天主教艾尔伯特·马格努斯协会的资助,先后在波恩大学、弗莱堡大学、乌兹堡大学、慕尼黑大学和海德堡大学攻读历史和文学。1921年4月,戈培尔在海德堡大学犹太文学史家弗里德里希·贡尔夫教授的指导下获得哲学博士学位。戈培尔起先致力于创作小说、剧本和诗歌,著有小说《迈克尔》、剧本《流浪者》和《孤客》,但当时根本没有出版商愿意出版。直到1926年,戈培尔的小说《迈克尔》才得到出版。

拍于1932年2月

拍于1932年2月

推荐给希特勒

希特勒与施特拉塞分裂之后,戈培尔被人引荐给希特勒。希特勒很欣赏这位擅长宣传鼓动的演说家,以亲笔签名的《我的奋斗》相赠,邀请戈培尔到慕尼黑发表演说。戈培尔曾惊喜地记载:“我进入大厅,欢声震耳,......我讲了两个小时,......最后希特勒拥抱了我。”1926年2月,戈培尔在纳粹党班贝格会议上完全倒向希特勒一方。8月,戈培尔通过《人民观察家报》发表与施特拉塞决裂的声明。

党部书记

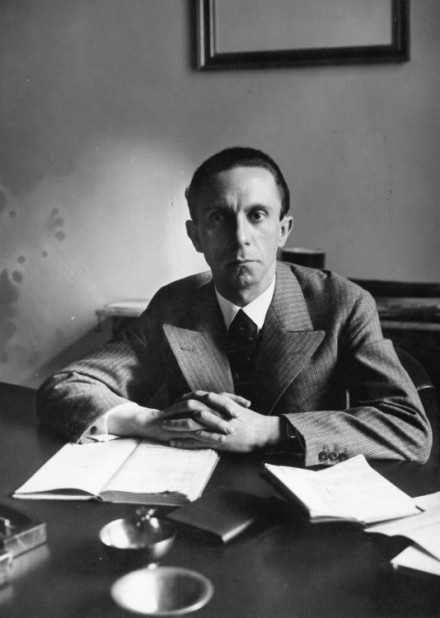

保罗·约瑟夫·戈培尔

保罗·约瑟夫·戈培尔

国民启蒙宣传部长

1933年1月30日,希特勒掌权,同年3月5日的国会选举纳粹党获得43.5%的票数支持,并且与“德意志国家民众党”组成联合政府,3月13日戈培尔由纳粹党宣传部负责人身份出任新设立的“国民教育与宣传部”部长与“全国作家协会”主席,这时候希特勒交给戈培尔一个重要的政治任务——“反犹”。

在戈培尔的策划下,在其就任两个月后,在柏林和几个重要大学城进行焚书活动,将一些不属于德意志的作家如弗洛伊德、马克思等人的著作焚毁。并且推动抵制犹太商店、医院、律师的活动。同年4月7日再通过公职服务法(Berufsbeamtentum)规定非雅利安人种不得担任公职,同时开始清扫各领域的犹太人。不过这项规定有困难之处,例如当时担任弗莱堡大学的校长名哲人马丁·海德格尔,奉命“清扫”犹太教授的时候发现这样学校有立刻关门之虞,但是接下来的反犹行动依旧继续进行。

戈培尔还利用兼任新设立的全国文化院院长,在宣传中不断攻击“颓废艺术”、杯葛犹太艺术家,有系统地消除犹太人对德国文化生活的影响力,并且买下当时最大的电影公司UFA,终于将所有媒体和艺术表现纳入国家控制之下。

第二次世界大战中,戈培尔也是重要的战争宣传角色之一。不断地对国民展开宣传战,并且在大战末期德国处于劣势的时候,为了对受轰炸的城市展开救援,从未被征兵的中老年和少年男性中组织了国民防卫队“人狼”(Werwolf),因此博得了相当的支持。在已经确定德国将要失败的时候,希特勒鲜少进行演说,而是多由戈培尔代替其工作,以收音机广播告知国民对于盟军要进行最后抵抗。在1945年4月苏联军队进逼柏林时,戈培尔也号召柏林市民捍卫首都。戈培尔最有名的宣传战是斯大林格勒战役失败之后,在柏林体育宫(Berlin Sportpalast)进行宣传演讲,鼓吹全力一战。

戈培尔

根据他的日记记载,因为自己的宣传部遭到轰炸而受到相当的打击。另外他多次希望希特勒对于受到轰炸的柏林市民进行直接的鼓励,但是都未受采纳。在1944年7月20日的希特勒暗杀行动时偶然成为身在柏林的唯一纳粹党最高干部,对于镇压反叛者有着相当的功劳,因此在同年的7月25日被希特勒命令为总体战的全国领导者,对于内政各方面都有很大的发言权。1945年1月30日兼任柏林防卫总监。参政历程

进入国会

戈培尔与家人

戈培尔与家人

总统竞选

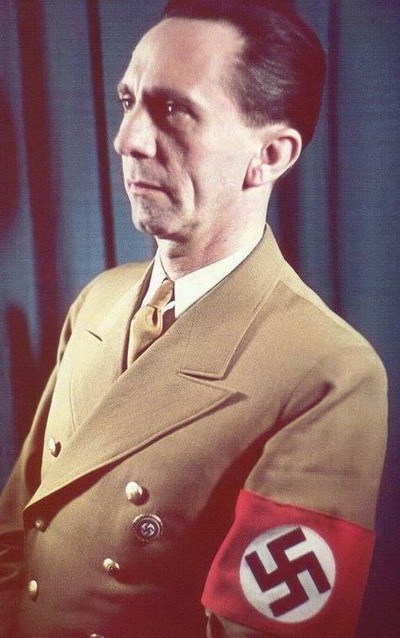

保罗·约瑟夫·戈培尔

保罗·约瑟夫·戈培尔

戈培尔认为,宣传的唯一目的,就是“征服民众”;“我们的宣传对象是普通老百姓,故而宣传的论点须粗犷、清晰和有力;真理是无关紧要的,完全服从于策略的心理”;“我们信仰什么,这无关紧要;重要的是只要我们有信仰”;“政治不再是可能的艺术,我们相信奇迹,相信不可能和可望而不可即。在我们看来政治正是不可能的奇迹”;

出任总理

1933年1月,希特勒被兴登堡总统任命为政府总理,奉命组阁。戈培尔欣喜若狂,迅即与希特勒“定下同赤色恐怖进行斗争的方针”,第三帝国很快就查封德国共产党的60种报纸和德国社会民主党的71种报纸,强行封闭德国共产党中央委员会大楼。2月27日,戈培尔伙同戈林策划制造“国会纵火案”,以此为借口迫害、镇压德国共产党。1933年3月,戈培尔出任纳粹德国国民教育与宣传部部长,不遗余力地宣传纳粹内外政策,推行文化专制主义。

政治运动

焚书运动

保罗·约瑟夫·戈培尔

保罗·约瑟夫·戈培尔

消灭传播媒介

戈培尔对报刊、广播和电影以及新闻工作人员实施严格控制,旨在消灭任何与纳粹党对立的传播媒介。《法兰克福日报》的犹太老板被赶出报社,颇有影响的《伏斯日报》被勒令停刊,全国报纸由3607种减为2671种(纳粹统治的前4年);戈培尔或其部属每天就新闻编发问题作出口头训令或书面指示。德国广播公司和电影公司亦成为纳粹的舆论宣传工具。

纳粹德国

屠杀犹太人

保罗·约瑟夫·戈培尔

保罗·约瑟夫·戈培尔

1937年5月28日,戈培尔发表演说,猛烈抨击天主教会神职人员的腐化堕落。1938年,戈培尔再次组织反犹太人运动:情报与安全局局长海德里希奉命逮捕17000名波兰犹太人,用闷罐车驱逐出境。

水晶之夜

1938年10月,为纪念啤酒店暴动而制造“水晶之夜”(亦称“砸玻璃之夜”),将犹太人经常集会的会场、住宅和店铺的玻璃全部砸碎(价值500万马克)而诡称为德国人民“自发的示威”,身穿褐色制服的纳粹党冲锋队员还高唱"今天,德国是我们的;明天,整个世界都是我们的!"因为事件发生后地面上四处散落着破碎的玻璃而得名。

“闪击”波兰

在纳粹德国发动波兰战争之前,《柏林日报》先使用大字标题警告“当心波兰!”,后又谎称“波兰军队推进到德国国境边缘”。《领袖日报》则动用危言耸听的标题“华沙扬言将轰炸但泽-极端疯狂的波兰人发动令人难以置信的挑衅!”《十二点钟报》报道波兰人攻击3架德国客机。《人民观察家报》编发特大通栏标题“波兰全境处于战争狂热中!上西里西亚陷入混乱!”1939年9月1日的早报则竞相报道所谓“波兰志愿人员和上西里西亚叛乱分子”袭击靠近边界的德国格莱维茨广播电台的消息,而实际上袭击行动是纳粹党卫队保安处的特工人员炮制的。

哈哈勋爵

保罗·约瑟夫·戈培尔

保罗·约瑟夫·戈培尔

尽管如此,戈培尔仍竭力利用手中的宣传工具,为配合法西斯战争而鼓噪呐喊,颇具成效。戈培尔认为广播是战争时期最重要的宣传工具,演说比写作更能吸引人心。由“哈哈勋爵”主持的对英广播节目,在宣传纳粹战争政策、影响英国公众心理方面是相当成功的。盟国提出法西斯必须无条件投降的原则之后,戈培尔乘机鼓吹德国不是胜利就是毁灭,此外别无选择。

1940年6月,在德军侵苏战争之前,戈培尔试图让人们相信3个星期或5个星期之内德军将入侵英国,告诫人们“不要试图猜测-你们不会猜着。继续你们的工作。可以肯定届时你们将听到你们必须知道的消息”。

第三帝国后期

论总体战

1943年2月2日,德军在“命运之战”斯大林格勒战役中惨败后,戈培尔下令全国娱乐场所关闭3天,在第一天和第三天停止交通1分钟。同年2月18日,戈培尔在柏林体育馆向精选的15000名听众发表著名的煽动性演说《论总体战》。演说历时2小时15分钟,据称是纳粹领导人在战争时期所作的最长的演说。

演说直言不讳地以“经过国家社会主义教育和训练的德国人民能够承受全部真相”开头;第一部分不讲德军的败绩而强调“犹太人--布尔什维克”的危险,指明德国胜利的必然性,旨在告诫德国听众和其他欧洲国家的听众;第二部分则旨在说服德国公众相信胜利必须通过总体战来赢得,共有10个结论性问题,其中最重要的是第4个问题“你们想要总体战

1931年12月19日,戈培尔和玛格塔·克邦特结婚。玛格塔是曾经离过婚的女人,并且和前夫间已有个被称为哈罗德(Harald Quandt)的孩子。戈培尔接纳了他并视为己出。哈罗德在二次大战的时候从军并且被俘,最后成为戈培尔家族中唯一幸存的人。哈罗德于1947年被盟军释放,并于1954年随着其生父的逝世,接管了其遗产,并因此成为当时西德其中一位最富有的人。最后于1967年死于意大利的一场空难。戈培尔家是纳粹党的高官的集会修憩场所,戈培尔和玛格塔夫人则一共有六个孩子,并被宣传为模范的德国家庭,不过实际上由于戈培尔对其他女性的奔放态度,曾让婚姻陷入危机。

戈培尔有着自恋者特有的自信,同时在电影界的影响力不小使得不少的女明星被迫和其发生关系。在1938年戈培尔和捷克的女明星莉妲·巴洛瓦(Lída Baarová)的关系,甚至演变成让当时的元首希特勒亲自介入,并命令戈培尔和妻子继续婚姻生活的丑闻。

战后,柏林郊外的戈培尔宅邸被苏军给接收,之后变成东德政府的集会设施。但是在1989年时柏林墙倒塌后东德瓦解后他的宅邸转由柏林市政府管辖。担心变成新纳粹的圣地,于是关闭该宅邸并且进行管理,但是因为财政恶化最后决定进行拍卖。

戈培尔经常在后世的电影中登场。后世有不少部电影曾经提到戈培尔,例如2004年由奥立佛希斯贝杰(Oliver Hirschbiegel)拍摄的《帝国毁灭》(德语:Der Untergang)中由德国的演员乌理·马蒂斯(Ulrich Matthes)演出受到好评。另外像是1973年英国及意大利共同拍摄的《希特勒:最后的十日》(The Last Ten Days)、1949年苏联拍摄的《攻克柏林》(Падение Берлина)、2004年德国拍摄的《行动代号:华尔奇丽雅》(英语:Valkyrie)、2009年《恶棍特工》(Inglourious Basterds)等作品都有戈培尔登场。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。