-

哥伦比亚号航天飞机 编辑

哥伦比亚号航天飞机(英文:STS Columbia OV-102),美国国家航空航天局(NASA)所属的航天飞机之一,是美国第一架正式服役的航天飞机。哥伦比亚号航天飞机于1981年4月12日首次发射,该机总长约56米,翼展约24米,起飞重量约2040吨,起飞总推力达2800吨,最大有效载荷29.5吨,其轨道飞行器可重复使用100次。航天飞机的核心部分轨道器长37.2米,每次飞行最多可载8名宇航员,飞行时间7~30天。航天飞机集火箭、卫星和飞机的技术特点于一身,能像火箭那样垂直发射进入空间轨道,又能像卫星那样在太空轨道飞行,还能像飞机那样再入大气层滑翔着陆,是一种新型的多功能航天飞行器。2003年2月1日,哥伦比亚号航天飞机在执行代号STS-107的第28次任务后,重返大气层的阶段中与控制中心失去联系,不久后被发现在得克萨斯州上空爆炸解体,机上7名航天员全数罹难。

中文名:哥伦比亚号航天飞机

外文名:STS Columbia OV-102

编号:OV-102

国家:美国

签约日期:1972年7月26日

命名来源:帆船“哥伦比亚号”

失事日期:2003年2月1日

事故原因:隔热层脱落击中飞船左翼前缘

损失情况:机毁,7名宇航员全部遇难

执飞次数:28次

首航日期:1981年4月12日

历史背景

美国国家航空航天局(NASA)研制的航天飞机是世界上第一种往返于地面和宇宙空间的可重复使用的航天运载器。

美国航天飞机的研究工作开始于20世纪60年代末期。

1969年9月“阿波罗”飞船首次登月成功后2个月,美国总统便指定美国空间工作组研究制定未来空间研究的方针和途径。1969年末该工作组正式提出研制包括航天飞机在内的新的空间运输系统。

1971年美国政府正式接受了开展航天飞机研制的建议,并由美国总统发出行政命令,启动相关研究计划。

研制进程

美国航天飞机的研制工作共分A、B、C、D四个阶段。A阶段研究航天飞机外形,并提出进一步研究的要求和方向。B阶段为技术经济指标确定和力案设计阶段。C阶段进行技术设计,D阶段为生产和飞行阶段,二者合称C/D阶段。

1969年,航天飞机研制A阶段开始实施,在该阶段提出两级全部重复使用的航天飞机方案。方案中推器和轨道飞行器的连接方式各有不同,有腹部相接、背驮和并联等几种布局。大多为直机翼飞行器,设有18.3x4.6米货舱,可载乘员10人,载货11.3吨。助推器将轨道飞行器送至高空后飞回发射场。推进系统全部采用液氧/液氢作为推进剂。

1970年3月开始由北美洛克维尔(North America Rockwell)公司和麦克唐纳-道格拉斯(Mc Donnell Douglas)公司承担航天飞机B阶段研究工作。到1971年6月决定选用满足空军要求的185千米轨道运载能力为29.5吨并具有高横向机动能力的三角形机翼轨道飞行器方案。后来因苏联放弃登月竞赛,美国航天预算紧缩,航宇局被迫改变方案,将推进剂箱全部移至轨道飞行器外,并取消重复使用的载人助推器方案。

1972年1月15日,美国总统正式宣布研制全新的空间运输系统。当年3月确定了接近于实际状态的总体方案。载人回飞型助推器改为弹道回收的并联助推器,轨道飞行器缩小,主发动机由2台大推力发动机改为3台小推力发动机,贮箱移到机体外,姿控和机动发动机改用可贮推进剂。1970~1980年期间航天飞机的研制方案不断修改调整。

1972年7月,美国航天局(NASA)指派约翰逊航天中心(Johnson Space Flight Center)负责轨道飞行器研制管理;马歇尔航天飞行中心(Marshall Space Flight Center)负责轨道飞行器主发动机、外贮箱和固体助推器研制管理;肯尼迪航天中心(Kenndy Space Center)负责航天飞机组件的组装、测试及发射管理,此外由洛克维尔公司负责轨道飞行器的设计与研制、由马丁•玛丽埃塔•丹佛航空公司(Martin Marietta Denver Co.)负责外贮箱的研制与制造,由莫顿聚硫橡胶公司(Morton Thiokol Co.)负责固体助推器的研制与制造,由洛克达因公司(Rockctdyne Div)负责主发动机的研制。

1976年9月17日,第一架航天飞机轨道飞行器“企业号”出厂。1977年2月,“企业号”轨道飞行器开始进行进场着陆试验。

1977年至1981年3月,“企业号”航天飞机轨道飞行器进行各种测试、试验。

1981年4月,“企业号”航天飞机轨道飞行器开始飞行试验。

美国总计研究制造了6架航天飞机的轨道飞行器,即:OV-101“企业号”(Enterprise)、OV-102“哥伦比亚号”(Columbia)、OV-099“挑战者号”(Challenger)、OV-103“发现者号”(Discovery)、OV104“阿特兰蒂斯号”(Atlantis)和OV-105“奋进号”(Endeavour)。其中第一架“企业号”为地面静力试验用机,其它5架为实际飞行用轨道飞行器。

哥伦比亚号航天飞机的名字起源于第一艘环绕地球航行的美国船只“哥伦比亚”号。

哥伦比亚号航天飞机发射升空

哥伦比亚号航天飞机发射升空

总体设计

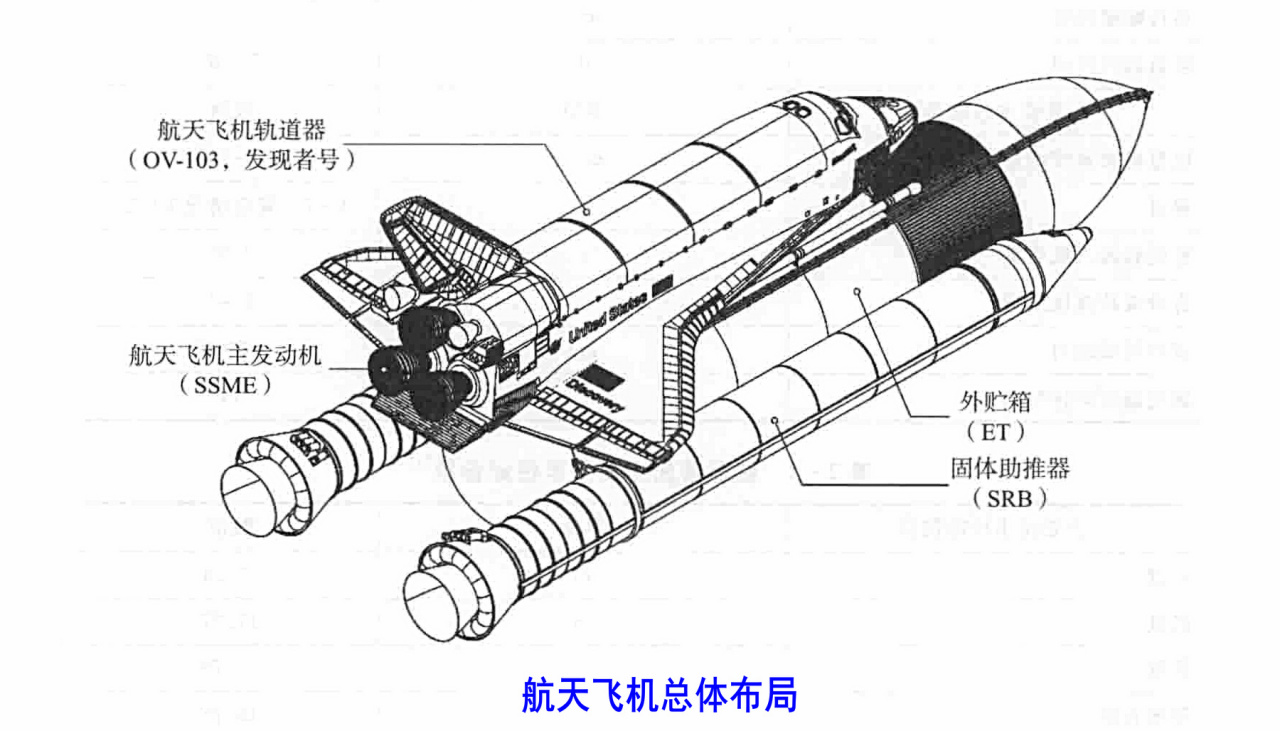

哥伦比亚号航天飞机由轨道飞行器、外贮箱和固体助推器组成。航天飞机可从美国的两个发射场发射。从肯尼迪角发射执行包括地球同步轨道在内的低倾角轨道任务;从范登堡空军基地发射执行包括极轨道在内的高倾角轨道任务。

航天飞机在发射场垂直起飞,上升过程中抛掷工作完毕的固体助推器壳体和外贮箱。助推器在海上回收、整修后供再次使用,外贮箱不可回收。 航天飞机集火箭、卫星和飞机的技术特点于一身,能像火箭那样垂直发射进入空间轨道,又能像卫星那样在太空轨道飞行,还能像飞机那样再入大气层滑翔着陆,是一种多功能航天飞行器。在返航时,航天飞机轨道飞行器能借助于气动升力的作用,滑行上万千米的距离,然后在跑道上水平降落。与此同时,它还能在滑行中向两侧方向作2000千米的机动飞行,以选择合适的着陆场地。

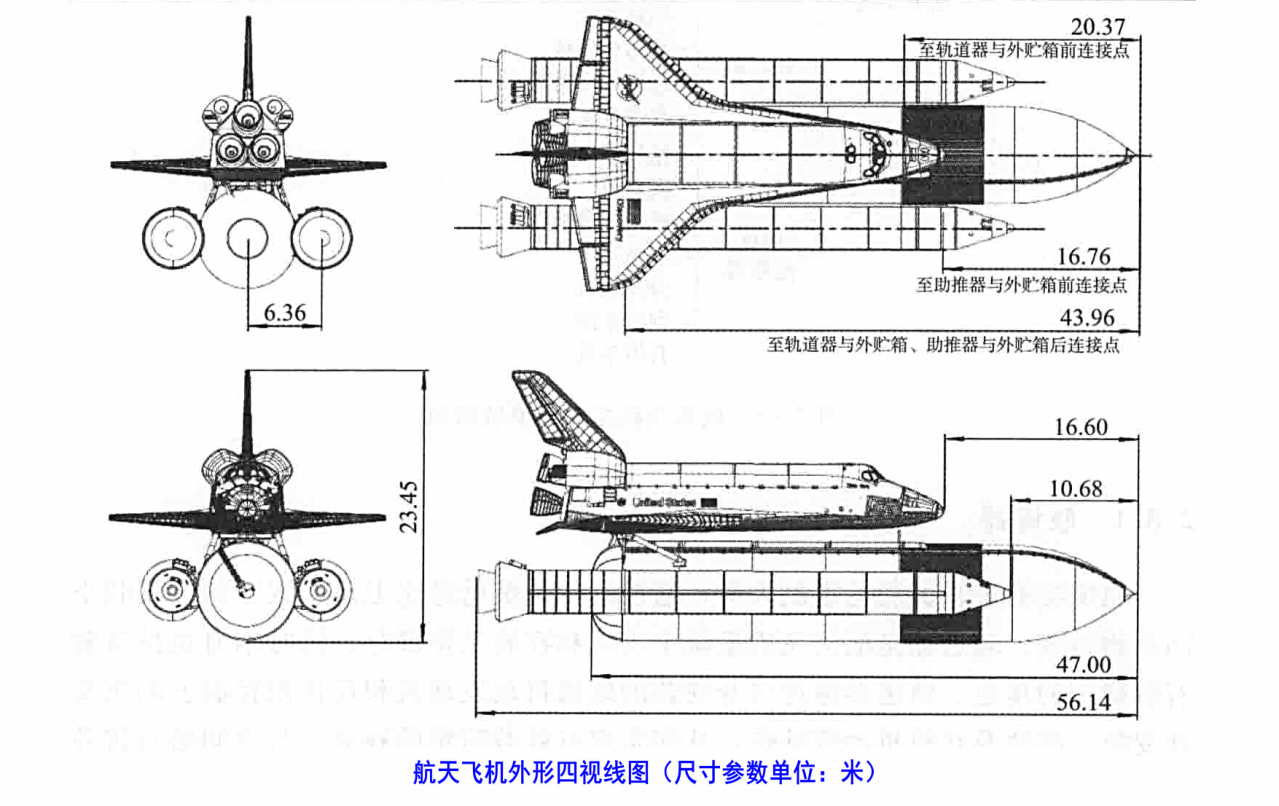

哥伦比亚号航天飞机总长约56米,翼展约24米,起飞重量约2040吨,起飞总推力达2800吨,最大有效载荷29.5吨。哥伦比亚号航天飞机的核心部分轨道器长37.2米,大体上与一架DC-9客机的大小相仿。机身腹部附有一个巨大的推进剂外贮箱,里面装着几百吨重的液氧、液氢燃料,供给航天飞机燃料进入太空轨道,外贮箱两边各有一枚固体燃料助推火箭,机尾装有三个主发动机,整个组合装置重约2000吨。

航天飞机总体布局示意图

航天飞机总体布局示意图

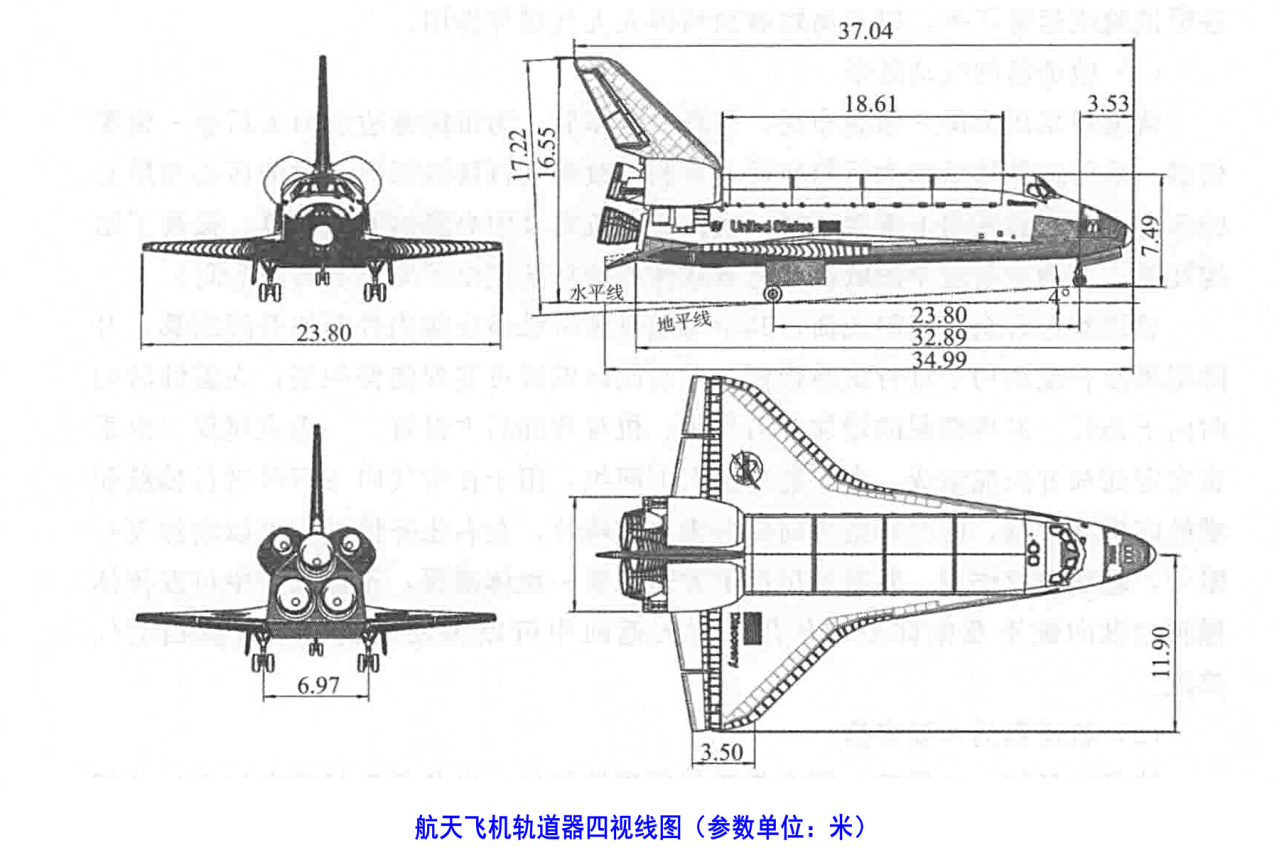

轨道飞行器

哥伦比亚号航天飞机的轨道飞行器是航天飞机唯一能全部重复使用的组件,由结构系统、推进系统、防热系统、电子系统、环境控制与生命保障系统、电源与配电系统、辅助动力装置、液压系统、警告/报警系统、烟火检测和防火系统、有效载荷持留、释放和回收系统组成。

轨道飞行器按设计要求每架轨道飞行器可重复使用100次,每次最多可将29.5吨有效载荷送入185~1110千米近地轨道,将14.5吨有效载荷带回地面。轨道飞行器每次任务可载3~7名宇航员,在轨道上逗留7~30天,进行会合、对接、停靠,执行人员和货物运送,空间试验,卫星发射、检修和回收等任务。

轨道飞行器执行任务后返回机场,水平着陆。轨道飞行器具有2000千米横向机动能力。原规定轨道飞行器的维护周期为160小时,即2周后便可执行下一次任务。

航天飞机外形四视线图(尺寸参数单位:米)

航天飞机外形四视线图(尺寸参数单位:米)

外贮箱

哥伦比亚号航天飞机轨道飞行器主发动机所用推进剂全部贮存于外贮箱中,主发动机关机后外贮箱被抛掷,再入大气时解体并溅落于远洋中。航天飞机的外贮箱是航天飞机加注后最重的一个组件,由前部液氧箱、装有大部分电子组件的非增压箱间段和后部液氢箱组成。外贮箱长47米、直径8.38米、结构质量约33503千克、加注后的质量约743253千克。液氧加注质量604195千克;液氢加注质量101606千克。

固体助推器

哥伦比亚号航天飞机的固体助推器是当时最大的也是第一种可重复使用的固体发动机。2台助推器为航天飞机起飞到45.7千米的上升段提供主要推力。设计要求每台至少使用20次。助推器的主要组成部分有发动机、结构、分离系统、电子系统、飞行测量系统、配电系统、减速系统和靶场安全自毁系统等。

航天飞机的固体助推器可以互换,匹配成对使用。由于助推器喷管延伸段在发动机熄火后抛掉因而是一种部分重复使用组件。

航天飞机轨道飞行器四视线图(参数单位:米)

航天飞机轨道飞行器四视线图(参数单位:米)

设计参数

哥伦比亚号航天飞机参考数据:

基本参数 | |

|---|---|

全长 |

56.14米 |

总高 |

23.34米 |

起飞质量 |

~2041吨 |

起飞推力 |

30802.7千牛 |

性能参数 | |

过载 |

<3G |

运行轨道高度 |

185.0~1110千米 |

轨道运行时间 |

7~30天 |

轨道机动速度增量 |

304~762.5米/秒 |

乘员 |

3~7人(特殊情况10人) |

有效载荷质量 |

入轨29.5吨;出轨14.5吨 |

额定地面周转时间 |

14天 |

横向机动能力 |

~2000千米 |

基本参数 | |

|---|---|

长度 |

45.46米 |

直径 |

3.70米 |

总质量 |

2x586.51吨 |

结构质量 |

2x82.88吨 |

推进剂质量 |

2x503.63吨 |

推进剂 |

氧化剂-过氯酸铵;燃料-铝粉 |

海平面推力 |

2x12899.2千牛 |

基本参数 | |

|---|---|

总长 |

37.24米 |

机高 |

17.27米 |

翼展 |

23.79米 |

货舱直径 |

4.5米 |

货舱长度 |

18.3米 |

乘员舱容积 |

70.8~80.0立方米 |

结构质量 |

68.04吨 |

满载质量 |

≈102吨 |

性能参数 | |

工作寿命 |

飞行100次 |

主发动机 |

3台 |

推进剂 |

液氧/液氢 |

推力 |

真空-3x2090.7千牛;海平面-3x1668.1千牛 |

比冲 |

真空-4464.5牛·秒/千克;海平面-3552.5牛·秒/千克 |

轨道机动发动机推力 |

3x26.69千牛 |

横向机动能力 |

~2000千米 |

首次升空

STS-1哥伦比亚号试飞

STS-1哥伦比亚号试飞

在下一架航天飞机“挑战者”号建成之前,“哥伦比亚”号又进行了四次飞行。

2003年1月16号发射升空的“哥伦比亚”号原定2001年升空,但由于技术故障和航天飞机调配等原因,发射日期一直被推迟到了2003年1月16号。“哥伦比亚”号此次飞行总共搭载了6个国家的学生设计的实验项目,其中包括中国学生设计的“蚕在太空吐丝结茧”实验。

历次任务

哥伦比亚号航天飞机是美国的航天飞机机队中第一架正式服役的首架航天飞机,该机自1981年4月12日首次执行太空飞行任务后,共进行了28次太空飞行任务,运送宇航员120人/次。下面是历次飞行概况:

日期 | 任务代号 | 任务目的 | 宇航员 | 降落地点 | |

|---|---|---|---|---|---|

1981年4月12日 | STS-1 | 首次飞行测试 | 2 | John W. Young;Robert L. Crippen | 爱德华兹空军基地 |

1981年11月12日 | STS-2 | 再次系统测试;地球科学观测 | 2 | Joseph H. Engle;Richard H. Truly | 爱德华兹空军基地 |

1982年3月22日 | STS-3 | 进一步测试;科学实验;地球科学观测 | 2 | Jack R. Lousma;C. Gordon Fullerton | 白沙太空港 |

1982年6月27日 | STS-4 | 科学实验;测试对美空军有效载荷 | 2 | Thomas K. Mattingly;Henry W. Hartsfield | 爱德华兹空军基地 |

1982年11月11日 | STS-5 | 部署商用的ANIK C-3和SBS-C通信卫星(由于宇航服故障,取消EVA) | 4 | Vance D. Brand;Robert F. Overmyer; Joseph P. Allen;William B. Lenoir | 爱德华兹空军基地 |

1983年11月28日 | STS-9 | 首次天空实验室计划 首名西德宇航员(Ulf Merbold) | 6 | John W. Young;Brewster H. Shaw;Owen K. Garriott Robert A. Parker;Byron K. Lichtenberg;Ulf Merbold | 爱德华兹空军基地 |

1986年1月12日 | STS-61-C | 部署通讯卫星;科学实验 | 7 | Robert L.Gibson;Charles F.Bolden; Franklin R. Chang-Diaz;Steven A. Hawley George D. Nelson;Robert J. Cenker;Bill Nelson | 爱德华兹空军基地 |

1989年8月8日 | STS-28 | 测试对军事通讯和侦察卫星的有效载荷(美国防部任务) | 5 | Brewster H. Shaw, Jr.;Richard N. Richards James C. Adamson;David C. Leestma;Mark N. Brown | 爱德华兹空军基地 |

1990年1月9日 | STS-32 | 部署国防通讯卫星 | 5 | Daniel Charles Brandenstein;Jim Wetherbee; Bonnie J.Dunbar(女);David Low;Marsha Ivins(女) | 爱德华兹空军基地 |

1990年12月2日 | STS-35 | 紫外线和X射线天文学 美国“哥伦比亚”号航天飞机发射后不久燃料箱外脱落的一个泡沫碎块,一直是事故调查中的一大疑点。美国宇航局公布的一份分析报告显示,该航天飞机可能曾被多达三块泡沫材料击中,而不是早先所认为的一块。“哥伦比亚”号航天飞机1月16日发射升空,1月24日航天飞机项目承包商美国波音公司技术人员撰写了这份报告,并于1月27日提交给宇航局飞行控制部门。报告称,在“哥伦比亚”号发射82秒后,有三个泡沫材料碎块从连接外部燃料箱和航天飞机的支架区域脱落,每个碎块长约20英寸(相当于50厘米),它们击中航天飞机后“似乎出现了瓦解”,化为大量更小碎片。 美宇航局在公布这份报告时强调说,根据报告得出的结论,泡沫碎块撞击不会影响航天飞机飞行安全性,宇航局飞行控制部门也“同意这一结论”。 尽管如此,新报告公布之后,泡沫材料撞击在“哥伦比亚”号失事中所起的作用,再次引起人们关注。“哥伦比亚”号解体坠毁后不久,泡沫碎块问题就浮出水面。虽然美宇航局一直坚持认为,泡沫碎块撞击不会有严重后果,但负责对“哥伦比亚”号事故进行调查的独立委员会,仍在对泡沫碎块的影响进行深入分析。这一独立调查委员会得出的最主要结论是“哥伦比亚”号机壳上可能出现孔洞,导致超高温气体进入航天飞机,最终酿成事故。而根据美宇航局21日公布的文件,宇航局一位工程师就曾在电子邮件中警告说,航天飞机外部隔热瓦受损,有可能导致轮舱或起落架舱门出现裂孔。 后续调查美国宇航局2004年8月13日进一步确认,美国“哥伦比亚”号航天飞机外部燃料箱表面泡沫材料安装过程中存在的缺陷,是造成整起事故的祸首。“哥伦比亚”号航天飞机事故调查委员会公布的调查报告称,外部燃料箱表面脱落的一块泡沫材料击中航天飞机左翼前缘的名为“增强碳碳”(即增强碳-碳隔热板)的材料。当航天飞机返回时,经过大气层,产生剧烈摩擦使温度高达摄氏1400度的空气在冲入左机翼后融化了内部结构,致使机翼和机体融化,导致了悲剧的发生。 事故发生后,由于无法迅速找回事发时的泡沫材料和燃料箱进行检验,宇航局和事故调查委员会一直没对事故原因作出最终定论。“哥伦比亚”号外部燃料箱约50万块碎片已被找到并重新拼在一起。宇航局负责“哥伦比亚”号外部燃料箱工程的首席工程师尼尔·奥特说,宇航局经多次试验确定,泡沫材料安装过程有缺陷是造成事故的主要原因。 奥特说,泡沫材料本身的化学成分没有问题,问题在于用喷枪在燃料箱外敷设泡沫材料的过程。试验表明,敷设工艺会在各块泡沫材料之间留下缝隙,液态氢能够渗入其间。航天飞机起飞后,氢气受热膨胀,最终导致大块泡沫材料脱落。撞击“哥伦比亚”号的泡沫材料有公文包大小,重约0.75千克。它几乎是被整块“撕下”后,高速撞击到航天飞机左翼前缘的名为“增强碳碳”(即增强碳-碳隔热板)的材料,并形成裂隙。航天飞机重返大气层时,超高温气体得以从裂隙处进入“哥伦比亚”号机体,造成航天飞机解体。 奥特说,根据新标准对燃料箱进行检测是摆在美国宇航局面前的最大障碍。新标准要求,不允许有0.5盎司(14.17克)以上的燃料箱外泡沫材料脱落。事故委员会专家提出,起飞时遭遇强风、发射前临时更换火箭助推器、以及“年龄太大”,都可能是造成这艘“功勋宇航器”解体的根本原因。在“哥伦比亚”号起飞62秒钟后,突然遭遇到异常猛烈的大风吹袭,这有可能导致其左侧机身发生“内伤”,为日后坠毁埋下了祸,此后仅仅20秒钟,从机身下部主燃料箱上脱落的泡沫绝缘材料就击中了左侧机翼前端,造成直接“外伤”。专家认为,这些损伤对一个使用10年的航天飞机来说可能不算什么,但是对“哥伦比亚”号这样21岁高龄的“老机”则是致命的。 调查委员会指出,有关方面正在研究美国航空航天局(NASA)是否在“机体老化”问题上重视不够,以致最终酿成本次悲剧。有关“哥伦比亚”号失事的直接原因基本确定:超高温空气从机体表面缝隙入侵隔热瓦下部四处乱窜,最终造成航天飞机在返航途中解体坠毁,七名宇航员丧生。据介绍,飞机起飞一分钟后,遭遇的风力强度已经接近NASA允许的极限。专家因此认为,原本已开始出现老化的机翼因遭受如此强风吹袭,才在外界异物的撞击下显得弱不禁风”,从而出现破损,为返航途中的超高温空气入侵形成了“方便的后患”。 此外,原本和“哥伦比亚”号主燃料箱正常配套的火箭助推火箭被拆卸下来,并安装到另外一艘即将起飞的航天飞机上使用。直到当年11月,NASA才重新为“哥伦比亚”号安装了新的助推火箭,可能就在这“不必要”的一拆一装过程中,有关人员的操作对燃料箱的表面材料形成伤害,结果造成绝缘材料脱落击中航天飞机左翼。此外,由于“年事已高”,哥伦比亚号的左翼前端的超强碳纤维隔热板下面可能发生“缺损现象”。过去10年中,其他航天飞机的类似部位也能遭受不同损伤,其中包括外力(小陨石)撞击、刮伤、密封不严等险情。 调查委员会指出,必须搞清楚的是:NASA是否对包括“哥伦比亚”号在内得美国航天飞机上述容易受损的部位及时进行了检查和更换。据介绍,“哥伦比亚”号首次升空是在1981年,为美国使用时间最长的航天飞机。在事故发生后进行的地面风洞试验发现,“哥伦比亚”号在最后时刻发生的翻滚飞行现象,就是左翼前端保护层丢失造成的。专家估计,当时至少有5块U形隔热板脱落才会产生如此强大拉力。搜索人员已经发现了超过2.8万块“哥伦比亚”号残骸,并将其送到肯尼迪航天中心接受分析调查。据悉,这些东西不过是“哥伦比亚”号庞大机身的19%罢了。 最终报告

和调查相比,这份长400页的最终报告还原了更多“哥伦比亚”号解体前舱内宇航员的活动细节。报告说,从“哥伦比亚”号舱内警报响起,到宇航员生命结束只有约1分钟时间。航天飞机翻滚着失去控制,宇航员威廉·麦库尔按下数个按键,试图控制航天飞机。其他大多数宇航员也按NASA既定程序操作。此时,他们并不知道,噩运就要降临,没有花时间给自己做准备。3名宇航员没有戴防护手套,1人没在自己坐椅上,1人没戴头盔。数秒钟后,“哥伦比亚”号乘员舱失压。报告认为,压力下降造成的缺氧让宇航员死亡或昏迷,昏迷者随后在飞机剧烈翻滚摇晃中受到致命撞击致死。报告认为,宇航员即便有时间穿上防护衣物,在飞机失压后给自己增压,也只能多活一段时间,依旧不可能生还。 隐瞒致命故障 据美联社等西方媒体2013年2月2日报道,同年2月1日,在美国“哥伦比亚号”航天飞机宇航员罹难惨剧发生10周年纪念日到来之际,美国宇航局(NASA)前飞行主管韦恩·哈尔惊爆秘闻,称当年“哥伦比亚号”航天飞机机翼受损后,尽管NASA的高级工程师们早就发现这一致命故障,并相信这架飞机在返航途中将机毁人亡,然而NASA的主管和官僚们却一致同意向宇航员们隐瞒他们可能死亡的事实,与其痛苦绝望,不如让他们在不知情的情况下突然死去。 哈尔披露,当NASA的高层官员在获悉“哥伦比亚号”左翼受损后,当时的飞行任务总指挥乔恩·哈珀尔德立即召开紧急会议,讨论“哥伦比亚号”航天飞机可能出现故障的情况,而他显然已预计会出现最坏情况。哈尔回忆道:“当时哈珀尔德在会上说:‘你们都知道,对于隔热保护层受损,我们都无能为力。所以如果真的发生事故,我认为宇航员也情愿蒙在鼓里。你不认为宇航员在回程时,在毫无预兆的情况下死亡,比知道无法解决问题、要留在轨道上,并等待空气用尽后死亡好吗?’” 当哈珀尔德说出这段话之后,现场所有人都沉默不语。最终,大家默许了这个艰难的决定。而事后调查证明,NASA本来可以有多达8次机会利用军事卫星近距离查看损害程度,但NASA却错误地忽视了这些机会。哈尔痛苦地说,如果当年NASA将真相告诉了“哥伦比亚号”上的宇航员,那么他们至少还可以在遇难之前与死神进行最后抗争,或者是向亲人留下最后遗言。尽管哈尔当年也默许了NASA隐瞒故障让宇航员“送死”的决定,然而,10年之后,哈尔坚信这一决定是错误的。多年来哈尔一直为此深深自责。 失事影响哥伦比亚号的失事使得航天飞机为国际空间站运送宇航员和物资这一主要作用也暂时被搁置,太空和军事政策智囊团公司的主任约翰-佩克表示航天飞机本来预计的使命并非仅仅是为国际空间站运送物资,而这却成了主要任务,而且用航天飞机给国际空间站运货成本太高,合计下来每磅货物的运输成本高达2万美元。航天飞机本来的主要任务有三,分别是NASA进行太空科学实验、发射间谍卫星并为军方测试设备以及为私营企业提供卫星发射服务。当初NASA计划每年进行24次航天飞机发射。但是,NASA实际上发射航天飞机的频率并没达到预计的目标,而且发射成本较之预想高得多。在这次事故之后,调查人员得出结论认为,每78次发射就有可能出现一次空难。 而且“挑战者”号航天飞机的爆炸使航天飞机的用途受到压缩。在“挑战者”号空难之后,美国军方重新恢复使用一次性火箭发射卫星。在商业领域,当时的美国总统里根下令NASA放弃商业卫星发射业务。这意味着航天飞机可以执行的任务大大减少。虽然NASA后来选择用航天飞机发射自己的科研卫星,而且还为“哈勃望远镜”提供太空服务,但是航天飞机在太空中进行各种科研实验的成本却格外高昂。NASA如果使用一次性火箭向国际空间站运送物资可以大大节约成本而且更加安全,利用一次性火箭不仅成本低得多而且也可以实现相同的目标。此外,航天飞机系统非常复杂,这注定了航天飞机的发射要冒风险。但是一向以创新为荣的NASA却并不愿意再使用一次性火箭将人送往太空。 哥伦比亚号航天飞机失事灾难发生后,美国进行了大规模有组织的地面搜索,宇航员遗体和航天飞机残骸碎片在德克萨斯、路易斯安那州和阿肯色州等地找到,大部分残骸散落在纳科多奇斯到达拉斯西南的人烟稀少地区,最终搜索人员发现了超过2.8万块哥伦比亚号航天飞机残骸,但仅占该航天飞机庞大机身的19%。整个碎片搜索过程不仅耗费了巨大的人力物力,也出现了在一次航空搜索中发生直升机坠毁的悲剧,造成了2死3伤的严重后果。同时根据相关数据统计,航天飞机成本很高,每架航天飞机造价约为120亿美元,单次发射费用约为4亿5千万美元。 预防措施自此之后,为了防止类似因航天飞机隔热瓦部缺损而引致事故的发生,当航天飞机飞离地球进入太空时,会打开负载舱进行360度旋转,让NASA的卫星能完整地观察航天飞机的外部状况。 事故发生后,为增加相应的安全措施,美国航天飞机停飞2年,严重影响了国际空间站建设、生命科学研究试验等。航天飞机复飞后,只能承担前往国际空间站并在必要时成为其避难所的任务,载人飞船成为载人航天运输的主力设备。

山峰命名2004年2月,勇气号火星探测器着陆点东侧的七座山峰用失事航天员的名字命名。 纪念展馆2015年美国航空航天局在佛罗里达州肯尼迪航天中心举办了展览。有史以来第一次向公众展出了挑战者号和哥伦比亚号航天飞机残骸。名为“永远铭记”的新纪念馆面积2000平方尺,作为阿特兰蒂斯号航天飞机展览的一个永久性补充部分,“永远铭记”纪念馆展示了1986年在任务STS-51L当中失事的挑战者号残骸,和于2003年在任务STS-107当中失事的哥伦比亚号航天飞机残骸。 新的纪念馆展示了一块挑战者号航天飞机的机身残片,以及哥伦比亚航天飞机乘员舱的窗口框架。挑战者号航天飞机残骸的其余部分被存储在两个密封的导弹发射井复合物当中,哥伦比亚航天飞机其余碎片被保存在肯尼迪航天中心一间办公室当中。纪念馆6月27日开幕,除了展示残骸之外,纪念馆还展示了每个任务当中七名机组人员的日常用品,照片和一些个人物品。

航天飞机具有能够往返使用,降低成本并且赢得时间等特点,使得能多次使用的空天往返运输系统成为航天领域的一个重要发展方向。美国作为航天技术非常先进的国家,在航天飞机的研制、使用过程当中投入了大量的人力物力,第一架航天飞机“哥伦比亚”号花费了100亿美元。美国航天飞机的可靠性还是很高的,五架航天飞机飞行了113次,才发生了两起事故,不能因为它出了两次事故就否认它可靠性高的事实。哥伦比亚号航天飞机的失事绝不会动摇人类探索太空的决心,人类探索太空的计划也不应因悲剧的发生而停滞不前。世界航天业包括美国航天界,都是从积极的角度、以积极的态度来对待,美国政府也已增加了航天预算。 (时任中国国家航天局局长栾恩杰 评)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。 下一篇 约翰·霍尔 上一篇 软科世界一流学科排名 词条信息

| |||

STS 107任务标志

STS 107任务标志 美国航天飞机

美国航天飞机 哥伦比亚号航天飞机升空

哥伦比亚号航天飞机升空